生平簡介

天津北洋大學

天津北洋大學周志宏,1897年12月28日出生於江蘇省揚州市一個普通銀行職員家庭。1913年,就讀於揚州中學。1917年進入北洋大學預科,1923年畢業於北洋大學礦冶工程系,獲工學士學位。學習成績優異,深受該校礦冶系主任、美籍教授施勃理(EdwinSperry)青睞。1924年經施勃理推薦,去美國南芝加哥煉鋼廠工作。獲得了豐富的實踐經驗。1925年秋,他進入美國匹茲堡卡內基理工學院(即今卡內基·梅隆大學)學習。1926年獲冶金碩士學位。在論文答辯會上,他的才華引起了在該校講學的哈佛大學著名教授蘇佛(AlbertSauveur)的注意,同意他到哈佛大學攻讀博士學位,並由蘇佛親自指導。在哈佛大學學習的第一年,他研究了“不同冷卻速度對亞共析鋼魏氏組織形成的影響”,取得創新的研究成果。同年,獲哈佛大學工程師學位並申請到了海林—介林獎學金。1928年,他獲得了科學博士學位。隨後,蘇佛推薦他到美國國家鋼管公司勞倫鋼鐵廠任研究員。該廠給了他一個關於“消除鋼管表面缺陷”的課題。時未經年,廠方主管工程師意外地收到了周志宏的研究報告,驚愕不已,遂另眼相看。不久廠方獲悉他執意回國,再三挽留,但被他婉言謝絕。

1929年秋,周志宏回到祖國,擔任南京國民政府兵工署兵工研究委員會助理委員。1930年,出任兵工署下屬的上海煉鋼廠廠長。時該廠在外貨傾銷、內政紊亂的情況下已奄奄一息。他到任後,首先針對該廠的“把頭制”進行改革。他親自修訂了工資方案,使有能力、工作好的員工能獲得高薪,深得廣大員工擁護。隨後,他將原有酸性平爐改為鹼性平爐,用本國原料代替進口國外原料,加強了產品質量檢驗。結果,產品質量改善,生產成本降低,增強了對外競爭能力,廠貌為之一新。

在周志宏主持下,上海煉鋼廠不僅供應兵器用材,還承擔了當時一些重要工程的大型設備的生產。他曾為錢塘江大橋製造了橋座鑄鋼件;承制了南京龍潭水泥廠迴轉窯的大型鑄鋼齒輪和逸仙艦主軸等大型鑄鍛件。

由於周志宏的學識和膽略,經過5年努力,瀕臨倒閉的上海煉鋼廠終於扭虧為盈,其產品能與英德諸國的名牌產品競爭。

1935年,他被派往歐洲檢驗進口鋼材及考察鋼鐵工業。出國兩年間,他在歐洲考察了洛克林、克虜伯、百祿以及普達等著名鋼鐵廠。1937年,“七七事變”發生,他立即返回祖國,受命籌備漢陽鐵廠復工。但日本侵略軍迅速進迫武漢,漢陽鐵廠等均準備內遷四川,復工計畫未能實施。當時兵工署在重慶成立了材料試驗處,周志宏任該處技正(總工程師)兼處長,1942年兵工署第二十八廠成立,周兼廠長。自1938年到1946年,他領導的材料試驗處和第二十八廠主要研製和生產國防與民用急需的高速鋼、沖模鋼等合金鋼和鐵合金。其試驗設備和產品均獲得受聘於重慶國民政府戰時生產局的美國專家格雷罕姆(Graham)、史屈來音(H.Strain)等的高度評價。史屈來音還代表美國南芝加哥煉鋼廠鋼鐵協會聘請周志宏為榮譽會員,並發給他榮譽會員金質紀念章。

在重慶的8年中,周志宏還兼任重慶大學等校的教授。1947年,他應南京國民政府交通部之聘,籌辦該部技術研究所。1948年周志宏從南京回到上海,等待解放。

上海解放後,1949~1952年周志宏受聘於大同大學籌建機械系,任系主任,並在交通大學兼課。1952年調到上海交通大學先後任金相教研室主任、機械系主任、冶金系主任、副校長以及上海交通大學分校校長、名譽校長。

他是中國人民代表大會第二、第三屆代表,中國政協第五屆委員,中國科學院學部委員,中國金屬學會第一、第二、第三屆理事,1986年當選為榮譽會員,上海市金屬學會理事長,中國機械工程學會熱處理學會理事長。

周志宏曾親自聽過國民政府孔祥熙要辦年產10萬噸鋼鐵廠和翁文灝要辦30萬噸鋼鐵廠的講話,但都未能實現。中華人民共和國成立後,鋼鐵工業蒸蒸日上,使他備受鼓舞。在1979年召開的中國第五屆政協會上,他說,自己雖已82歲,但要把自己當成28歲那樣去奮鬥。他是中國現代化大型鋼鐵企業——寶山鋼鐵總廠顧問委員會副首席顧問,曾對寶鋼一期工程是否續建和寶鋼地基打樁中出現移動現象的處理,提出了重要意見。寶鋼為感謝這位著名冶金專家,特邀他參加寶鋼一號高爐點火開爐。當他92歲壽辰時,他還提到1985年為寶鋼第一座高爐點火是他一生中最快樂的事情。

職業生涯

中國金屬學與金屬熱處理的帶頭人之一

《金屬學報》

《金屬學報》19世紀初逐步形成的金屬學是研究金屬與合金內部組織結構和性能變化規律的學科,而金屬熱處理(簡稱熱處理)則是利用金屬固態相變等規律,使金屬隨溫度變化,獲得所需要的組織和性能的一門技術學科。周志宏早在1925~1926年在美國匹茲堡卡內基理工學院學習時,就從事了中錳鋼結構的研究。1927年他又在美國哈佛大學完成了“鋼中魏氏組織形成的冷卻條件及形態”的研究。他揭示了亞共析鋼中鐵素體形成機制,發現魏氏組織類似馬氏體形態,遵循慣習面規律,順著一定的晶面形成,即魏氏組織與基體具有共格特性;同時還研究了鋼錠中樹枝晶的形成;發現亞共析鋼鋼錠的冷卻速度愈大,所形成的樹枝晶愈細;首次為大生產提供了如何控制鋼錠質量的規律。當年由周志宏製作的一幅金相組織圖,至今仍被珍藏於美國密蘇里大學冶金系的陳列室中。他所製作的枝晶圖則被蘇聯鮑爾豪威季諾夫(H.ф.ъолховцтцнов)所著的《金屬學》所採用。

1926年,周志宏在哈佛大學攻讀博士學位時,進行了“高速冷卻對純金屬馬氏體組織的形成”的研究。在這項研究中,周志宏完成了蘇佛教授想做而又未能做到的試驗。當時還沒有現成的真空冶金設備,如何使純鐵樣品從高溫冷卻到低溫而不被氧化,成了該研究工作的主要難點。周志宏把不足一平方英寸的純鐵試樣手工磨至1~2毫米厚。然後把它放入一石英管,抽成真空並加以密封。加溫後,再把它浸入水銀液中急冷,同時把石英管打破,並阻止試樣上浮。這些操作都要在瞬間完成。周志宏運用熟練的實驗技巧,於1928年揭示了純鐵在高速冷卻下形成馬氏體的過程。其論文被載入著名的《美國礦冶學報》,周志宏也由此獲得了哈佛大學的科學博士學位。純鐵在高速冷卻下能形成馬氏體的證實,改變了當時學者認為唯有高、中碳鋼淬火才能得到馬氏體的認識,為馬氏體相變研究奠定了基礎。在70年代國際物理冶金界紀念索比(Sorby)百年的紀念會上,加拿大阿爾貝特大學教授佩爾(J.G.Parr)還曾在他的《馬氏體相變的變化規律》的報告中高度讚揚了周志宏的這一成就。

1930年周志宏到上海煉鋼廠工作時,他首先帶的是一架金相顯微鏡。由於他熟悉金屬組織結構和性能變化規律,從而迅速提高了該廠的產品質量。同樣,在兵工署材料試驗處和第二十八廠工作時,他也把金相檢驗列為冶金組的第一項工作。直至1962年,他已年逾花甲,還指導研究生設計了一台高溫顯微鏡,並在許龍生、謝涌沛等的協助下定型化,用該儀器可以研究相變的動態過程。1980年美國材料科學講學團成員參觀這台儀器時對它盛讚不已。

周志宏及其合作者在50~60年代還曾進行過“亞共析鋼中魏氏組織的長大速率”和“貝氏體相變動力學”等的研究,也取得了重要成果。

中國合金鋼與鐵合金生產的奠基人之一

不鏽鋼

不鏽鋼30年代初,周志宏在上海煉鋼廠將15噸酸性平爐改為鹼性平爐,並利用江南造船廠廢置的1噸電爐,生產出了高質量的炮筒、炮彈殼、槍筒等用鋼。同時還在國內首次用鑄造法生產出了自60~800千克等不同規格的炸彈彈殼(國外一般用壓延法製造)。他為了提高合金鋼產品質量,曾在合金成分配置、減少雜質和產品質量檢驗上花了很多精力。

1937年以後,周志宏在重慶材料試驗處和第二十八廠,因陋就簡,就地取材,從事合金鋼的研製和生產。當時重慶地區電力不足,周志宏設法用坩堝煉鋼。當地沒有煉鋼坩堝,周志宏和丘玉池等就用四川南充、威遠等地的粘土自製。經過數百次試驗,終於試製成功了大小不同的煉鋼坩堝,其中最大的容量可達70~80千克,為中國建起了一座頗具規模的坩堝煉鋼車間。該車間可以同時用12個爐膛24隻坩堝進行澆注,得到較“大型”的鋼錠。該廠自1941年起就陸續用坩堝生產出鋒鋼(即高速鋼)、沖模鋼、磁鋼等產品。1943年8月試製成功鉻鋁鋼、鎳鋼。同年還生產出鎳鉻鋼、冷沖鋼、絞刀毛坯、不銹不伸縮鋼等產品。1944年又增加了拉絲模具鋼、高碳鋼毛坯、鉻鋼、鎢鋼、彈簧鋼、彈子鋼等。使第二十八廠成為抗日戰爭時期西南後方的合金鋼生產基地。

模具鋼

模具鋼抗日戰爭期間,為了解決合金鋼原料問題,周志宏於1941年將重慶材料試驗處提煉純鎢的科研成果在第二十八廠進行試生產成功。當時條件十分困難,提煉純鎢的設備也不得不用土辦法解決:他們用鹽酸罐代替酸化器;用汽油桶製成傳熱器;用布袋作分濾器。開始時產量很低,其後逐步提高,到1943年就能日產純鎢20千克了。

1943年在周志宏的組織領導下,一座自行製造的400千伏安矽鐵爐在第二十八廠安裝成功,每月可產矽鐵10噸。開始時矽鐵含矽僅50%,經鄭鳳珍等人的努力,使矽含量提高到70%。另外還安裝了200千伏安鎢鐵爐,周志宏親自指導肖紀美試製成功了鎢鐵並小批量生產。其後又安裝了755千伏安錳鐵爐一座、金剛砂爐兩座,生產錳鐵和試製矽炭棒成功。

50年代初,鎳、鉻的進口受到限制,周志宏在上海交通大學帶領一些年輕助手,經過幾年努力,在4個系列16個鋼號中篩選出4種不含鉻、少含鉻或少含鎳的新合金鋼種,並提出了相應的生產工藝。通過疲勞、時效等試驗,確定上述幾種新鋼種可作為軸承鋼的代用鋼種。

周志宏及其同事在開拓中國合金鋼及鐵合金方面作出了重要貢獻,尤其是試製鎢粉和高速鋼、高合金工具鋼,試製鎢鐵,均填補了40年代國內的空白。

為發展中國氧氣頂吹轉爐、頂底複合吹煉和直接還原煉鋼等技術作出貢獻

氧氣轉爐

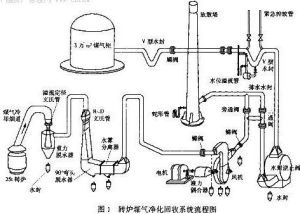

氧氣轉爐50年代初,奧地利發明了氧氣頂吹轉爐,中國部分有識之士對此極為重視,周志宏也是其中之一,曾撰文介紹氧氣頂吹轉爐的優越性。1958年他在交通大學興建了氧氣頂吹轉爐煉鋼實驗室,指導研究生和青年教師開展了一系列有關氧氣頂吹轉爐煉鋼法的研究(如水力學模擬試驗、熱模擬試驗、煙氣除塵及其回收試驗等),並取得較好成果。其後,在周志宏指導下,經上海冶金設計院和上海第一鋼鐵廠合作,於1962年,將上鋼一廠一座5噸側吹轉爐改為氧氣頂吹轉爐。在取得工業試驗數據後,在上鋼一廠三車間興建了一座年產30萬噸鋼的氧氣頂吹轉爐。

“文化大革命”期間,周志宏被迫中止了科研工作,但他仍孜孜不倦地閱讀國外文獻資料,並從中得到啟發,引發了他開展頂底複合吹煉的研究。1976年,周志宏雖已年屆八旬,但他不顧自己年邁體弱,仍指導交通大學的氧氣頂底復吹煉鋼的基礎研究,並將這一方法套用到鐵合金生產上。他指導上海鐵合金廠用頂底復吹氧氣轉爐冶煉中、低碳鉻鐵成功。結果以氧化電,降低了中、低碳鉻鐵的生產成本。這項科研成果獲得了1982年上海市重大科技成果一等獎。

為了解決上海市鋼鐵企業缺乏廢鋼與生鐵的難題,周志宏從1983年起著手研究金屬材料短缺補償途徑的可行性。當時他已年近90,還親自指導進行直接還原研究直至1989年。

培養人才

周志宏十分重視對科技人員的培養。早在抗日戰爭期間他任材料研究處技正、處長兼第二十八廠廠長時,他雖工作很忙,為了提高本單位科技人員的水平,倡議在本單位舉行讀書報告會,而且親自參加。他還積極參加中國工程師學會和礦冶工程師學會的活動,並在年會上宣讀他的《合金鋼》、《坩堝煉鋼》等論文,以活躍學術探討空氣。他注意在工作中考核技術人員的業績,並為優秀工作者請獎,或選送出國培養,或向上級舉薦。曾在材料研究處和第二十八廠工作的、受到周志宏培養的科技人員中如肖紀美、徐祖耀、方正知、鄭執信、張嶺楠、郭樹楠、謝家蘭等後來都成長為知名學者、專家。

教學工作

教學工作周志宏從教近50年,先後擔任重慶大學、南京大學、大同大學等校教授,特別在交通大學任教的39年間,除任教授外,還擔任教研室、系、學校領導工作,承擔了繁重的科研、教學任務。1951年他受重工業部委託,還在上海舉辦了理化檢驗短訓班,為中國培養了第一批檢驗技術骨幹。現在,他的學生遍布中國,他為中國培養出了一大批金、機械科技人才。

周志宏博學多才,平易近人,主張教學民主。他善於啟發和鼓勵中青年教師和學生勇敢發表自己的意見。60年代,他堅持每周召開一次座談會與研究生進行學術討論。他鼓勵學生要有預見、要勇於創新,常對他們說:“沒有豐富的想像力和創造力的人是沒有前途的,……選擇研究方向要有預見性。”

他在教學中注意理論聯繫實際,重視實踐性教學環節的培養;堅持以身作則,言傳身教。他行政工作很忙,還親自授課。年逾花甲,猶帶領學生下廠進行生產實習。為帶學生實習,他踏遍了大半箇中國,耄耋之年,還到實驗室指導學生實驗,過問研究生的研究進展情況,並親自幫助解決問題。他經常告誡學生不要辜負國家和人民的期望。為鼓勵學習勤奮、成績優異的學生,1987年他捐出自己多年的工資積蓄——2萬元充作“周志宏獎學金”,每年頒發一次。

曾與周志宏一起工作過40多年的徐祖耀教授懷念地說:“在周老所領導的部門,他竭力鼓勵和提攜別人,從不壓制任何人,……半個多世紀來,培養一批研究骨幹,他們精於業務,熱愛祖國,都應歸功於周老的言傳身教。”他的學生們正在為雕塑周志宏的半身銅像而募集資金,以紀念這位恩師。他為祖國鋼鐵工業的發展奮鬥了近70載,在中國冶金科技發展史上留有他艱辛奮鬥的足跡。

個人簡歷

1897年12月28日生於江蘇省揚州市。

1917~1923年畢業於北洋大學礦冶工程系,獲工學士學位。

1924~1925年在美國南芝加哥煉鋼廠工作。

1925~1926年在美國卡內基理工學院學習,獲冶金碩士學位。

1926~1928年在美國哈佛大學學習,獲科學博士學位。

1928~1929年在美國國家鋼管公司勞倫鋼鐵廠任研究員。

1929~1930年任南京國民政府兵工署兵工研究委員會助理委員。

1930~1935年任上海煉鋼廠廠長。

1937年任南京國民政府兵工署南京百水橋研究所技正兼材料試驗處處長。

1938~1946年任重慶國民政府兵工署材料試驗處技正、處長兼第二十八廠廠長。

1946~1947年任南京國民政府兵工署新廠建設委員會委員。

1947~1948年任南京國民政府交通部參事,籌建交通部技術研究所。

1949~1952年任大同大學教授、機械系主任。

1952~1991年任上海交通大學一級教授、機械系主任、冶金系主任、副校長;材料科學及工程研究所所長;上海交通大學分校校長、名譽校長。

1991年2月13日於上海逝世,享年95歲。

主要論著

1周志宏.ThestudyonthestructureofMediumManganesesteel.〔碩士論文〕美國匹茲堡卡內基理工學院,1926.

2周志宏.TheGamma-alphatransformationinPureIron.Trans.AIME,1929,84.

3周志宏.InfluenceofrateofCoolingonDendriticStructureandsomeHypoeutecticSteel.Trans.AIME,1930,90:100.

4周志宏.合金鋼.科學技術月刊,重慶,1938(3):7~17.

5周志宏.毛鐵之檢驗.科學技術月刊,重慶,1938.

6周志宏.坩堝煉鋼.工程,重慶,1940.

7周志宏,仇同.試製純鎢粉之研究.化學工業,1949,21,第3、4期合刊,

8周志宏.中國早期鋼鐵冶煉技術上創造性的成就.中國科學院1954年金屬研究工作報告會會刊,北京:1955.

9周志宏.高等學校中的科學研究工作.交大教學,1956(1):3~5.

10周志宏.有關科學研究的幾個問題.交大教學,1956(3):29~31.

11周志宏.矽鐵的冶煉.上海交通大學學報,1957(1):1~29.

12周志宏.鎢鐵的冶煉.上海交通大學學報,1957(1):30~60.

13周志宏.蘇聯的冶金技術科學.交大教學與科研,1957(6).

14周志宏.捷克斯洛伐克的工業、科研和高等教育.交大教學與科研,1958(1).

15周志宏.關於鋼的馬氏體型顯微組織的研究.上海交通大學學報,1958(1):1~16.

16周志宏,林棟樑.滾珠軸承鋼的研究.上海交通大學學報,1959(1):1~31.

17周志宏,蔡澤高.1x代用鋼的研究.上海交通大學學報,1959(1):33~47.

18周志宏,柯俊,錢臨照.PаэBчтчефuэцкцMеталловцфцэццeскогоMeтaллонenEHцяBКцтaйcкоǔHaрдноǔPеспyблцкЗAEcятьлeт.AкaзeмцяHaукCCCP,фц3цкauMеталлондeEнцE,1959,T01nVII.

19周志宏.滾珠軸承代用鋼研究總結.上海市科委論文集,1961:1~12.

20周志宏,張祖賢.鹼性氧氣轉爐煉鋼的物理化學反應及其控制.中國科學院冶金過程物理化學學術報告論文集,1962.

21周志宏.鹼性氧氣轉爐煉鋼的評價.上海交通大學學報,1963(1):1~17.

22周志宏,許龍元.高溫金相設備的研製.上海交通大學學報,1963(3):58~72.

23周志宏,張祖賢.改建現有轉爐車間為純氧頂吹的現實意義及其設計方案示例.上海交通大學科學報告會論文集,1963.

24周志宏.熱處理的發展概況及今後展望.上海交通大學學報,1964(1):49~64.

25周志宏,徐祖耀,許龍元.亞共析鋼中魏氏組織的長大速率.上海交通大學學報,1964(1):65~76.

26周志宏.液體滲碳的發展趨勢.上海交大科技處,1964.

27周志宏,李賢淦等.純氧頂吹轉爐煉鋼的熱模擬試驗設備及其工作特點.上海交通大學學報,1965(1):1~8.

29周志宏,李賢淦等.純氧頂吹轉爐冶煉含磷0.5%~0.7%生鐵的試驗.上海交通大學學報,1965(2):17~30.

30周志宏.純氧底吹新技術.中國金屬學會年會論文集,1979.