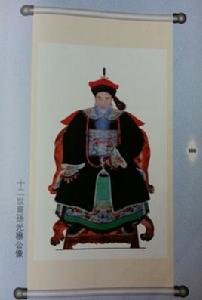

下厝吳光懋蝦爺

人物生平

吳 光楙(光懋), 書名茂瀚,字世耀,號春園,後人稱呼(蝦爺)。汕頭市潮陽區溪頭下厝鄉人(為溪頭下厝鄉吳真三的第十二世後裔)。生於清康熙四十三年(1704年),卒於清乾隆三十九年(1774年),於清雍正乙卯年(1735年)科武舉人,乾隆已未年(1739年)科武進士,經乾隆帝文武殿試,欽點為御前帶刀侍衛。光懋公忠君愛國,辦事公正嚴明,在任期間屢立奇功,深得乾隆帝賞識,外派武職,(潮陽縣唯一御前侍衛能得皇帝外派的武官),歷任陝西都司,標前營副總府,花馬池協鎮,甘肅、寧夏營前游擊等邊關重任,為民族團結做出重大貢獻,乾隆帝授“懷遠將軍”(戴三品花翎),加三級紀功在案二次,享受國家級禮遇。

歷史功績

吳 光楙(光懋), 書名茂瀚,字世耀,號春園。於清雍正乙卯年(1735年)科武舉人,乾隆已未年(1739年)科武進士,經乾隆帝文武殿試,欽點為御前帶刀侍衛。光懋公忠君愛國,辦事公正嚴明,在任期間屢立奇功,深得乾隆帝賞識,外派武職,(潮陽縣唯一御前侍衛能得皇帝外派的武官),歷任陝西都司,標前營副總府,花馬池協鎮,甘肅、寧夏營前游擊等邊關重任,為民族團結做出重大貢獻,乾隆帝授“懷遠將軍”(戴三品花翎)。將軍清雍正朝名登金榜,逐漸成長,國朝為官,戌守邊疆,累授官職至西北三省副主將官,離家廿十餘載,家鄉父母年近古稀思念萬千,啟奏仰乞聖恩準假歸家鄉省親侍供養,乾隆皇帝準奏,賜養親聖旨(帶職、帶歲奉回梓休假養親);將軍侍君衛國,敬業守職,勤政為民,實實在在為國為民做出重大貢獻,皇帝特頒聖旨以子光楙封父吳文浩懷遠將軍、母陳氏淑人;以孫光楙,封祖父吳振嘉武功大夫,祖母莊氏封宜人,皇恩誥命三代以示褒獎,特御贈翠竹一顆。表彰其為官清廉自律潔身自愛,實實在在做人,清清白白做官。自此溪頭下厝鄉吳氏大宗祖祠享受吳氏家廟牌匾,祠頂塑龍頭,祠前立石獅、豎旗桿,宗族喜慶游神盛會、享受銅鑼準鳴十三也國家級禮遇。懷遠將軍為家族榮譽增光添彩,光祖耀宗,族史流芳,為族人贏取顯耀驕傲資本,是後人敬仰和學習楷模。

人物評價

懷遠將軍吳光楙在朝任官十七年

吳光楙,書名茂瀚,字世耀,號春園:是潮陽縣溪頭下厝鄉清流祖第一十二世孫,二房社書房系盛大公之長子,在朝為官名吳光楙。康熙四十三年甲申(1704年)五月廿日巳時,出生於本里後溪二房寨內祠堂(光裕堂)並排東第一座大座厝內,幼年聰慧異常,勤奮好學,得啟蒙教育於父輩自建私塾書房,及至長成,習文練武,文韜武略,才識超群,文武雙全。大清雍正乙卯年科舉人(1735年),乾隆已未年科進士(1739年),文武殿試乾隆皇帝欽點為御前侍衛,歷授三等侍衛,花馬營協鎮,寧夏都司,甘肅、寧夏鎮標前營游擊(頂領三品花翎),任上敬業守職,加三級紀功在案二次,乾隆十六年十一月二十五日(1751年),聖旨誥授懷遠將軍,是國朝乾將,官職至特授陝西、甘肅、寧夏前營副總府,潮陽縣誌有記載。※

清康、雍、乾三朝時期的懷遠將軍:是朝廷對威鎮邊防,勞勛卓著,才識精明,辦事幹練,曉暢營伍,熟悉夷情的武臣,業績突出者授封懷遠將軍,功蓋三品,"懷遠"即是皇帝對其每每善於同邊地少數民族修善通好,相安無事,佑安一方的武將官最高褒獎(清朝律制:內地將軍只管軍事、駐紮邊疆將軍同時兼管民政)。

將軍清雍正朝名登金榜,逐漸成長,國朝為官,戌守邊疆,累授官職至西北三省副主將官,離家廿十餘載,家鄉父母年近古稀思念萬千,啟奏仰乞聖恩準假歸家鄉省親侍供養,乾隆皇帝準奏,賜養親聖旨(帶職、帶歲奉回梓休假養親);將軍侍君衛國,敬業守職,勤政為民,實實在在為國為民做出重大貢獻,皇帝特頒聖旨以子光楙封父吳文浩懷遠將軍、母陳氏淑人;以孫光楙,封祖父吳振嘉武功大夫,祖母莊氏封宜人,皇恩誥命三代以示褒獎,特御贈翠竹一顆。表彰其為官清廉自律潔身自愛,實實在在做人,清清白白做官。自此溪頭下厝鄉吳氏大宗祖祠享受吳氏家廟牌匾,祠頂塑龍頭,祠前立石獅、豎旗桿,宗族喜慶游神盛會、享受銅鑼準鳴十三也國家級禮遇。懷遠將軍為家族榮譽增光添彩,光祖耀宗,族史流芳,為族人贏取顯耀驕傲資本,是後人敬仰和學習楷模。

懷遠將軍奉旨養親,為父母養老送終盡孝道,主持修葺吳氏大宗祖祠,正門牌匾更名吳氏家廟,主持續建完工二房寨內祖祠(光裕堂)正門,翻修屋頂塑龍頭立石獅,重修上祖墓道,發動鄉眾興修水利,整改地理風水,曾為普寧占隴北門垾塘村清渠高祖叔墓道碑石題字署名、平息近鄰異姓對墓道糾紛,解決矛盾、敦親睦族有所貢獻。

懷遠將軍奉旨養親榮歸故里,將御贈表彰為官清廉自愛自律、高風亮節的翠竹栽在本里風眼橋頭西靠南段,今新市場位置。將軍清清白白做官,兩袖清風,無經濟能力建府第,將父輩原有書房修繕翻新、屋頂塑龍頭,大門上書(將軍第),供奉聖旨於廳堂中樑上聖旨箱亭內,鄉眾皆尊稱龍頭厝。二十世紀六十年代,人民公社化時期,時任和平公社黨政領導張源瑞,以修潮陽縣誌,政府要用為名,多次索要聖旨未果,後以威逼手段強行取走聖旨箱亭內部份聖旨,二十世紀八十年代末,本房裔孫曾多次找到當時已退居二線,尚在潮陽縣政協任職的張源瑞這個經手人追討,但潮陽縣文化局至文化館內始終找不到聖旨,也沒檔案簽收,自此奉旨養親及贈封祖父的聖旨失蹤落入他人之手。現今只保存誥授本人懷遠將軍;誥封妻鄭氏為淑人;誥封父為懷遠將軍,母為淑人二道原件聖旨。

乾隆三十九年,甲午(1774年)八月二十八日戌時,懷遠將軍仙逝故里,享年七十一歲。子孫於嘉慶庚申年(1800年)桐月已未擇地大南山大龍溪砂陂寨附近(大輪堆寮田尾猴仔田坡上)立碑修建墓場,墓場是全建石墓,雙出手,雙管柱,前管柱盤立龍頭,墓穴是椿金井,公嬤四棺合葬墓,分金坐庚向甲兼申寅,墓碑書:清一十二世祖考誥授懷遠將軍春園吳公墓,妣太淑人勤福鄭氏,妣淑人祿全周氏,附葬側室純樸蔡氏,2004年發現墓場被盜。

※註:新版清光緒甲申年(1884)潮陽縣誌規範簡化漢字點核橫排 本,卷十五選舉篇305頁、308頁有記載吳光楙,記載吳光楙寫成吳光茂, 楙和茂雖同音,但茂字並非楙字簡化字,不可替用,以免訛傳訛。十七世族耆吳燕宗述上輩傳語,當年甲申版潮陽縣誌編修時,曾有派員到下厝索要編修捐贈費,因沒捐資,故縣誌封贈篇查無以子光楙,封父吳文浩懷遠將軍,以孫光楙,封祖父吳振嘉為武功大夫內容記載。