相關詞條

-

貨幣供給理論

貨幣供給理論,是指銀行主體通過其貨幣經營活動而創造出貨幣的過程。

-

名義貨幣需求與實際貨幣需求

持幣者在當前價格水平下對貨幣的需求為名義貨幣需求,它以貨幣單位(如“元”)來表示;在名義貨幣需求基礎上剔除物價因素,以貨幣所實際對應的社會資源即商品和勞...

名義貨幣需求與實際貨幣需求 正文 配圖 相關連線 -

貨幣供給的內生性理論

“新觀點”強調商業銀行與其他金融機構的同一性,以及貨幣與其他金融資產的同一性,主張貨幣供給的內生性。 商業銀行在貨幣創造過程中,會受到其他金融機構的競爭...

早期的內生性貨幣供給理論 貨幣供給的“新觀點” 後凱恩斯主義者的內生性貨幣供給理論 -

巨觀調控與貨幣供給

貨幣需求與貨幣供給第一節 貨幣供給的形成機制第四節 貨幣供給與價格第一節

內容介紹 作者介紹 作品目錄 -

貨幣供給的外生性

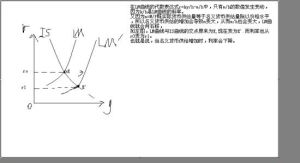

,經濟波動即名義收入的變動取決於貨幣供給函式與貨幣需求函式的相互作用及其均衡...貨幣供給的外生性 正文由美國貨幣學派代表人物M.弗里德曼提出的一種貨幣供給理論,認為貨幣供應量主要是由經濟體系以外的貨幣當局決定的,貨幣...

貨幣供給的外生性 正文 配圖 相關連線 -

貨幣供給內生性

貨幣供給內生性(Money Supply Endogeneity)指的是貨幣供應量是在一個經濟體系內部由多種因素和主體共同決定的,中央銀行只是其中的一部...

早期的內生性貨幣供給理論 後凱恩斯主義者的內生性貨幣供給理論 -

貨幣供給的外生性理論

貨幣供給外生性理論(Exogen 貨幣供給外生性指的是貨幣供應量由中央銀行在經濟體系之外,獨立控制。 在弗里德曼的貨幣供給理論模型中,貨幣供應量的決定因素主要有:

貨幣供給外生性理論概述 弗里德曼的貨幣供給理論的論述 貨幣供給外生性與內生性理論差異 -

實際貨幣供給

實際貨幣供給是現代詞,是一個專有名詞,指的是一定時點上不考慮物價因素影響的貨幣存量。若將名義貨幣供給記做Ms,則實際貨幣供給就為Ms/P。

-

新貨幣經濟學

“新貨幣經濟學”是由美國著名經濟學家羅伯特·霍爾(Robert Hal1)在2O世紀8O年代首先提出的一個術語,用來描述一種經濟分析方法,這種方法最初是...

歷史背景 “哈恩難題”與貨幣理論的微觀基礎 思想的發展 新貨幣經濟學的理論意義