展館簡介

史迪威博物館

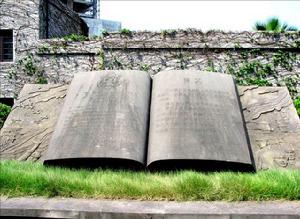

史迪威博物館史迪威博物館經重新整修後,於03年正式對外開放。它位於重慶渝中區嘉陵新路63號,1942年到1944年,美國陸軍中將史迪威將軍奉命來到重慶,擔任聯合盟軍中國戰區總參謀長、美軍中緬印戰區總司令,當時居住於此。史迪威將軍在重慶的活動是中美戰時友誼的歷史見證,也是歷史留給中美兩國人民的重要歷史文化遺產。史迪威將軍博物館的整修歷時9個月,其占地面積擴大到7.2畝,史迪威將軍的臥室、辦公室、副官室、大小會議室和地下室等都恢復如初。史迪威將軍昔日的生活用品、手稿、軍裝等100多件物品也已陳列在館中。

歷史沿革

史迪威博物館

史迪威博物館為紀念史迪威將軍對中美兩國共同抗擊法西斯所做出的卓越貢獻,繼承並發展中美友誼,1991年10月,中國國際友人研究會和重慶市人民政府在重慶成立了“史迪威研究中心”,同時在史迪威舊居建立了“史迪威博物館”。

史迪威博物館從2002年5月開始進行全面翻修,2003年3月主體工程竣工,於2003年3月19日重新對公眾開放。

經過歷史的洗滌,如今的史迪威博物館,正如前駐聯合國代表李道豫所說,是中美民間交流的一個全天候停機坪。史迪威博物館(史迪威研究中心)以民間形式對美國開展文化、教育、軍事歷史等方面的學術研究與交往。每年史迪威博物館都會迎來各種中美交流交往活動,到訪的除了美國學生、學者、二戰老兵外,也有政要、軍方人員。

主要建築

史迪威博物館

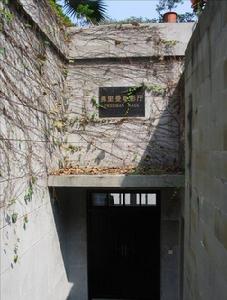

史迪威博物館官邸負一樓是當時隨行人員居住和存放軍械的地方。現在,這裡變成了幾個展廳。200多幅珍貴的歷史照片,按照時間順序,為我們展現了“史迪威與中國”、“征戰印緬”、“飛虎空軍”、“駝峰飛行”、“美軍駐延安觀察組”、“友誼長存”等六方面內容,記錄了史迪威將軍與中國的不解之緣。在這裡,我們不僅看到了史迪威將軍協助中國政府和人民,共同抗擊日本法西斯侵略的光輝事跡,還看到了他因主張平行援助國共軍隊而與蔣介石發生矛盾,更看到了他對顧全大局、積極抗日的中國共產黨的高度讚賞。

館藏文物

四輛二戰時的美軍軍車

四輛二戰時的美軍軍車這4輛軍車來渝頗費了些周折——老人提出贈送心愿後,博物館向市文物局提出申請,再報國家文物局批准。海關總署特別予以免稅待遇,由上海報關,進入中國境內。從出發到抵達我市,至少花費了半年時間。這些戰車都配有美國當地的紀念牌照,保存完好,威風不減當年。據史迪威博物館透露,美國一個軍事歷史保護協會還會陸續將二戰時期援華的各式軍車捐贈給我市。

除了外表古樸外,這四輛“上了年紀”的軍車性能仍很好。一輛敞篷車操作起來和現代車無異,只是相比起來較為笨重。據工作人員介紹,這些戰車到現在還能開動,很不容易熄火,一輛車上還配置有電台。

參觀指南

史迪威博物館

史迪威博物館開放時間:09:00----17:00(每年1、2月為整修期,不開放)

門票:5元,電話 63609515

特殊意義

史迪威博物館

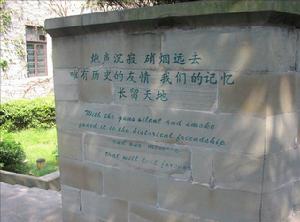

史迪威博物館當年61歲的史迪威被召回美國,他留信表示,對不能與中國人民並肩作戰感到遺憾。沒想兩年後,史迪威在美國病逝,再無機會重踏中國這片曾經灑血保衛過的熱土。幸好,至今,這片熱土上的人民還沒忘記曾經冒死幫助過他們的史迪威將軍,把他的名字鐫刻在石碑上,永存紀念。史迪威博物館花園裡一面石牆上,有用中英兩文刻著的一句話———炮聲沉寂,硝煙遠去,唯有歷史的友情、我們的記憶,長留天地。

歷史背景

約瑟夫·沃倫·史迪威

約瑟夫·沃倫·史迪威1942年史迪威來華,任盟軍中國戰區參謀長、中印緬戰區美軍司令、美國援華租借法案物資監督人等職。當時美國的戰略重心在歐洲,它在亞洲很大程度上都是依託中國戰場拖住日本。史迪威來華後,訓練和裝備了中國遠征軍,取得緬北戰役的重大勝利;在他為總指揮的中國駐印軍總指揮部的領導下,中美工兵部隊修築中印公路(後被稱為史迪威公路),粉碎了日本對美援華物資的封鎖。其間,史迪威開始對中國共產黨有了些了解,認識到共產黨軍隊是抗日的重要武裝力量,他於1944年夏提出一項國共軍隊共同出擊日軍的計畫。他要求蔣介石撤除胡宗南部隊對延安的封鎖。他還向馬歇爾提出必須讓共產黨軍隊得到援助,因為他們抗日。1944年為了收集日軍情報,考察共產黨軍隊的作戰能力,史迪威積極主持促成“美軍觀察組”赴延安考察,開始了美國官方與中國共產黨長達3年的正式交往與合作。

關於史迪威

約瑟夫·沃倫·史迪威(1883—1946),美國陸軍上將,生於佛羅里達州帕拉特卡,畢業於美國陸軍軍官學校(西點軍校)。參加過第一次世界大戰。太平洋戰爭爆發後,他於1942年第五次來到中國,任中緬印戰區美軍總司令兼盟軍中國戰區總參謀長,指揮盟軍抗擊日軍入侵緬甸。3月初,來到重慶並會見了蔣介石。隨後受命到緬甸指揮國民黨援緬部隊。8月,他在印度拉姆加爾訓練中國軍隊。他同情中國共產黨及其軍隊,不滿蔣介石政權的腐敗。後來在蔣介石的一再要求下,於1944年被羅斯福召回美國。1946年病逝。