作者簡介

王昌齡(西元698-756年)字少伯,漢族。盛唐著名邊塞詩人,後人譽為“七絕聖手”。 21

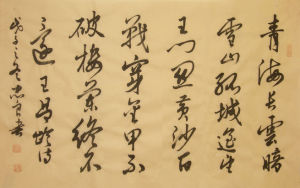

21作品原文

青海長雲暗雪山,孤城遙望玉門關。黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還!

譯文

青海湖上的綿延雲彩使雪山暗淡,一座城池遙望著玉門關。

身經百戰,黃沙穿破了鐵甲,

不攻破樓蘭城堅決不回家。

邊塞詩特點

1、如火的激情——邊塞健兒殺敵報國、建功立業之情懷的袒露邊塞詩多塑造邊塞健兒的英雄形象,歌頌從軍報國和建功立業,從而抒發自己的壯志

2、曠世的孤獨——對戍邊將士思鄉情懷的關注

邊疆將士對家鄉的思念。

3、深沉的思索——對人類不休爭戰的冷竣而理性的思考詩中或寫戰爭對廣大人民和平生活的破壞,或寫對和平的嚮往,或寫對軍中某些現象

4、描繪邊塞的奇異風光與邊陲人民的生活狀況。

邊塞詩人抒發感情和描寫人物是常用粗獷的筆觸、厚重的色彩描繪出蒼茫雄渾的邊塞風

光作為背景。

賞析

其詩王昌齡是一個創作邊塞詩的能手。其邊塞詩既多且好,尤其善於多方面表現征戍者的生活和內心世界,創造出一種獨特的豪邁與悲壯、昂奮與悽愴相交融的深沉風格。這組《從軍行》共七首,每首描寫一個場面。

王昌齡——邊塞詩人七言絕句的絕唱盛唐的邊塞詩意境高遠,格調悲壯,像雄渾的軍號,一聲聲吹的歷史都熱血沸騰。

盛唐的邊塞詩人視野開闊,胸懷激盪,充滿了磅礴的浪漫氣質和一往無前的英雄主義精神,。他們唱出了時代的最強音,充分體現了盛唐精神,是古代詩壇上絕無僅有的奇葩,是後世詩人可望而不可即的高峰。

在這批邊塞詩人中,七言絕句寫的既多又好的當數王昌齡。七絕在初唐時就開始成熟了,但表現能力還沒有充分發掘出來,佳作還不多,王昌齡以其成功的創作實踐,使七絕這種詩體的概括能力發揮到了極致,與李白同為寫絕句成就最高的詩人,有人甚至說他超過李白。他名氣很大。有”詩家天子王江寧。”的美譽。所以叫王江寧,或說因為他是江寧人,或說因為他在江寧做過官。他的組詩《從軍行》七首幾乎全是精品,從各角度揭示前線將士的心理活動。比如第四首:

青海長雲暗雪山,孤城遙望玉門關。黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還。

出手一句“青海長雲暗雪山”,就把戰爭氣氛渲染的十分飲滿酣暢:“黃沙百戰金甲”既揭示了環境的艱苦,又展現出戰士們輕身許國的英雄氣概。

琵琶起舞換新聲,總是關山離別情。繚亂邊愁聽不盡,高高秋月照長城。

烽火城西百尺樓,黃昏獨坐海風秋。更吹羌笛關山月,無那金閨萬里愁。

這種萬里遠隔思念妻子的衰愁,所以會那么無可奈何,就因為每一次思念都可能是最後一次,因為一出戰就可能再不會回到這“烽火城西百尺樓“來了。這是真正的帶著血絲的相思!”不破樓蘭終不還“,固然英雄氣概十足,但詩人同時也看到了戰爭給普通士兵帶來的痛苦,並沒有一味沉浸在立功封侯的幻想中。

他的《出塞》更是古今傳俑的名篇,被譽為唐代絕句的壓卷之作。

秦時明月漢時關,萬里長征人未還,但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。

說“秦時明月漢時關”,實際的含義不過是一輪明月照邊關。然而,把明月照邊關這種悲涼的意境推到秦漢時期,這一句就由寫眼前的實景,一變而為飽含歷史深度的虛景,虛實相生,從而使這句詩的內涵變得無比深厚。這也就是說,從秦漢時期以來,一代一代的人就一直在進行這樣的萬里長征,多少人就死在邊關上一去不復返。慨嘆沒有李廣那樣的龍城飛將飛將來擋住胡馬,不讓度過陰山,既痛惜自已無用武之地,不能報效國家,立功邊塞,又深切地同情邊關將士長期征戰,有家不能歸的痛苦。詩人不知道也不可能知道,該怎樣來避免這種歷史悲劇的重演。他只能幻想出現飛將軍李廣,用戰爭來制止戰爭,但同時他也深刻地意識到“昔日長城戰,鹹言意氣高,黃塵足今古,白骨亂蓬蒿”(《塞下曲》)就算能用戰爭來制止戰爭,也是“白骨亂蓬蒿”,同樣是個悲劇,這首詩讀起來特別上口,每一個音跟前後的音搭配的都

恰到好處,我們著重從音調的和諧來讀上一遍就會知道:“秦時明月漢時關,萬里長征人未還,但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。”

邊關既有徵夫,內地就有怨女。他的《閨怨》就是寫妻子思念從軍在外的丈夫的:

閨中少婦不知愁,春日凝妝上翠樓,忽見陌頭楊柳色,悔教夫婿覓封侯。

他的送別詩《芙蓉樓送辛漸》也是獨出心裁的名篇:

寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。

——摘自《唐之韻》第四集(邊塞詩人上)

字句分析

唐代邊塞詩的讀者,往往因為詩中所涉及的地名古今雜舉、空間懸隔而感到困惑。懷疑作者不諳地理,因而不求甚解者有之,曲為之解者亦有之。這首詩就有這種情形。前兩句提到三個地名。雪山即河西走廊南面橫亘廷伸的祁連山脈。青海與玉關東西相距數千里,卻同在一幅畫面上出現,於是對這兩句就有種種不同的解說。有的說,上句是向前極目,下句是回望故鄉。這很奇怪。青海、雪山在前,玉門關在後,則抒情主人公回望的故鄉該是玉門關西的西域,那不是漢兵,倒成胡兵了。另一說,次句即“孤城玉門關遙望”之倒文,而遙望的對象則是“青海長雲暗雪山”,這裡存在兩種誤解:一是把“遙望”解為“遙看”,二是把對西北邊陲地區的概括描寫誤解為抒情主人公望中所見,而前一種誤解即因後一種誤解而生。

一、二兩句,不妨構想成次第展現的廣闊地域的畫面:青海湖上空,長雲彌溫;湖的北面,橫亘著綿廷千里的隱隱的雪山;越過雪山,是矗立在河西走廊荒漠中的一座孤城;再往西,就是和孤城遙遙相對的軍事要塞——玉門關。這幅集中了東西數千里廣闊地域的長卷,就是當時西北邊戍邊將士生活、戰鬥的典型環境。它是對整個西北邊陲的一個鳥瞰,一個概括。為什麼特別提及青海與玉關呢?這跟當時民族之間戰爭的態勢有關。唐代西、北方的強敵,一是吐蕃,一是突厥。河西節度使的任務是隔斷吐蕃與突厥的交通,一鎮兼顧西方、北方兩個強敵,主要是防禦吐蕃,守護河西走廊。“青海”地區,正是吐蕃與唐軍多次作戰的場所;而“玉門關”外,則是突厥的勢力範圍。所以這兩句不僅描繪了整個西北邊陲的景象,而且點出了“孤城”南拒吐蕃,西防突厥的極其重要的地理形勢。這兩個方向的強敵,正是戍守“孤城”的將士心之所系,宜乎在畫面上出現青海與玉關。與其說,這是將士望中所見,不如說這是將士腦海中浮現出來的畫面。這兩句在寫景的同時滲透豐富複雜的感情:戍邊將士對邊防形勢的關注,對自己所擔負的任務的自豪感、責任感,以及戍邊生活的孤寂、艱苦之感,都融合在悲壯、開闊而又迷濛暗淡的景色里。

三、四兩句由情景交融的環境描寫轉為直接抒情。“黃沙百戰穿金甲”,是概括力極強的詩句。戍邊時間之漫長,戰事之頻繁,戰鬥之艱苦,敵軍之強悍,邊地之荒涼,都於此七字中概括無遺。“百戰”是比較抽象的,冠以“黃沙”二字,就突出了西北戰場的特徵,令人宛見“日暮雲沙古戰場”的景象;“百戰”而至“穿金甲”,更可想見戰鬥之艱苦激烈,也可想見這漫長的時間中有一系列“白骨掩蓬蒿”式的壯烈犧牲。但是,金甲儘管磨穿,將士的報國壯志卻並沒有銷磨,而是在大漠風沙的磨鍊中變得更加堅定。“不破樓蘭終不還”,就是身經百戰的將士豪壯的誓言。上一句把戰鬥之艱苦,戰事之頻繁越寫得突出,這一句便越顯得鏗鏘有力,擲地有聲。一二兩句,境界闊大,感情悲壯,含蘊豐富;三四兩句之間,顯然有轉折,二句形成鮮明對照。“黃沙”句儘管寫出了戰爭的艱苦,但整個形象給人的實際感受是雄壯有力,而不是低沉傷感的。因此末句並非嗟嘆歸家無日,而是在深深意識到戰爭的艱苦、長期的基礎上所發出的更堅定、深沉的誓言,盛唐優秀邊塞詩的一個重要的思想特色,就是在抒寫戍邊將士的豪情壯志的同時,並不迴避戰爭的艱苦,本篇就是一個顯例。可以說,三四兩句這種不是空洞膚淺的抒情,正需要有一二兩句那種含蘊豐富的大處落墨的環境描寫。

情感分析

典型環境與人物感情高度統一,是王昌齡絕句的一個突出優點,這在本篇中也有明顯的體現。“青海長雲暗雪山”一句所展示的景象極為遼闊。青海是征人的戍守之地,浩渺無涯的青海湖,唐時哥舒翰曾築城於此,置神威軍以固邊防,抗禦入侵強敵。於戍樓之上極目遠眺,天邊長雲,水、天、山融為一體,雲海、雪山一片迷漫。置身於這樣一個特定的環境,最易惹人鄉思。“孤城遙望玉門關”一句,轉入鄉愁。玉門關在今甘肅敦煌縣西,漢代在此設關,是中原和西域分界的關隘。《漢書.西域傳》:“(西域)東則接漢,扼以玉門、陽關。”古時一出玉門關,即遠離家鄉,王維“勸君更進一杯酒,西出陽關無故人。”(《送元二使安西》)即是此意。征人於望斷雪山、雲海之時,自然思念家鄉,故這句寫遙望玉門,實是寄託鄉愁情思。從戍地青海的孤城是不可能望到玉門關的,“遙望”,謂玉門在望,即是說已遠離家鄉,表現思鄉之切。接下來的兩句另闢新境,使全詩的基調由低回而轉向高昂。“黃沙百戰穿金甲”,意氣豪邁。金甲指鐵甲,由於在沙漠地帶久經征戰,鐵甲也為之磨穿,暗示戍邊時間之長和戰鬥的頻繁。這句寫實,也反映出戰士保國的壯志。結句“不破樓蘭終不還”是前句的深化,直陳己志。樓蘭,漢時西域國名。

根據《漢書》載:漢武帝時,曾遣使通大宛國,樓蘭王阻路,攻截漢朝使臣。漢昭帝元鳳四年(公元前77)霍光派傅介子去樓蘭,用計斬殺樓蘭王。唐時與吐蕃在此交戰頗多,王昌齡詩中借用傅介子斬樓蘭王典故,表明徵戰將士誓平邊患的決心。一首絕句僅短短四句,內涵極其豐富。一般說,詩總以描寫具體形象為要,忌直白的議論。此句卻純是議論,但用得恰到好處,使詩躍入了一個新的高度,思鄉與豪情壯志如此融洽無間,這隻有王昌齡那樣的大手筆始能駕馭自如。