名詞釋義

原發性三叉神經痛是三叉神經痛的一種類型。三叉神經痛也被稱為“臉痛”,是一種發生在面部三叉神經分布區內反覆發作的陣發性劇烈神經痛,三叉神經痛是神經外科、神經內科常見病之一。多數三叉神經痛於40歲起病,多發生於中老年人,女性尤多,其發病右側多於左側。該病的特點是:在頭面部三叉神經分布區域內,發病驟發,驟停、閃電樣、刀割樣、燒灼樣、頑固性、難以忍受的劇烈性疼痛,三叉神經痛患者常因此不敢擦臉、進食,甚至連口水也不敢下咽,從而影響正常的生活和工作。因此被人稱此痛為“天下第一痛”。

臨床上為診療的方便,通常把痛三叉神經痛分為原發(特發)性和繼發性(症狀性)兩種類型。

病因

原發性三叉神經痛病因尚未完全明了,周圍學說認為病變位於半月神經節到腦橋間部分,是由於多種原因引起的壓迫所致;中樞學說認為三叉神經痛為一種感覺性癲癇樣發作,異常放電部位可能在三叉神經脊束核或腦幹。

原發性三叉神經痛

原發性三叉神經痛是指不表現有神經系統體徵,且用各種檢查並無明顯和發病有關的器質性或功能性病變者。

檢查

1.實驗室檢查對臨床診斷有輔助意義。

2.肌電圖檢查。

診斷

1.性別與年齡:年齡多在40歲以上,以中、老年人為多。女性多於男性,約為3∶2;

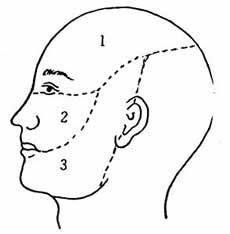

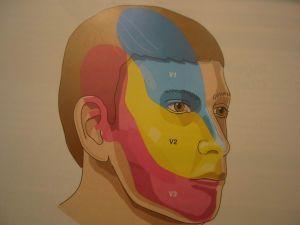

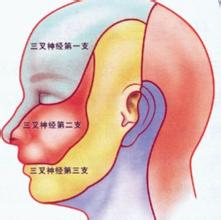

2.疼痛部位:右側多於左側,疼痛由面部、口腔或下頜的某一點開始擴散到三叉神經某一支或多支,以第二支、第三支發病最為常見,第一支者少見。其疼痛範圍絕對不超越面部中線,亦不超過三叉神經分布區域。偶爾有雙側三叉神經痛者,占3%;

3.疼痛性質:如倒割、針刺、撕裂、燒灼或電擊樣劇烈難忍的疼痛,甚至痛不欲生;

4.疼痛的規律:三叉神經痛的發作常無預兆,而疼痛發作一般有規律。每次疼痛發作時間由僅持續數秒到1~2分鐘驟然停止。初期起病時發作次數較少,間歇期亦長,數分鐘、數小時不等,隨病情發展,發作逐漸頻繁,間歇期逐漸縮短,疼痛亦逐漸加重而劇烈。夜晚疼痛發作減少。間歇期無任何不適;5、誘發因素:說話、吃飯、洗臉、剃鬚、刷牙以及風吹等均可誘發疼痛發作,以致病人精神萎靡不振,行動謹小慎微,甚至不敢洗臉、刷牙、進食,說話也小心,惟恐引起發作;

6.扳機點:扳機點亦稱“觸發點”,常位於上唇、鼻翼、齒齦、口角、舌、眉等處。輕觸或刺激扳機點可激發疼痛發作;

7.表情和顏面部變化:發作時常突然停止說話、進食等活動,疼痛側面部可呈現痙攣,即“痛性痙攣”,皺眉咬牙、張口掩目,或用手掌用力揉搓顏面以致局部皮膚粗糙、增厚、眉毛脫落、結膜充血、流淚及流涎。表情呈精神緊張、焦慮狀態;

8.神經系統檢查:無異常體徵,少數有面部感覺減退。此類病人應進一步詢問病史,尤其詢問既往是否有高血壓病史,進行全面的神經系統檢查,必要時包括腰穿、顱底和內聽道攝片、顱腦CT、MRI等檢查,以助與繼發性三叉神經痛鑑別。

鑑別診斷

1.繼發性三叉神經痛

疼痛為持續性伴感覺減退、角膜反射遲鈍等,常合併其他腦神經損害症狀。常見於多發性硬化、延髓空洞症、原發性或轉移性顱底腫瘤等。

2.牙痛

牙痛常為持續性飩痛,局限於牙齦部,可因進食冷、熱食物加劇。X線檢查可發現齲齒、腫瘤等有助鑑別。

3.舌咽神經痛

較少見,常見於年輕婦女。局限於扁桃體、舌根、咽及耳道深部即舌咽神經分布區的陣發性疼痛,性質類似三叉神經痛。吞咽、講話、呵欠、咳嗽常可誘發。在咽喉、舌根扁桃體窩等觸發點用4%古柯鹼或1%丁卡因噴塗可阻止發作。

治療

藥物治療

在三叉神經痛的保守治療方法中,最主要的當屬藥物治療三叉神經痛了。此類三叉神經痛治療方法,一般是在三叉神經痛症狀剛開始時使用,其優點是見效快,治療方法簡單,無需住院,口服藥物即可。如卡馬西平、得利多、苯妥英鈉等上述藥物可起到暫時止痛或緩解的作用。

但是藥物治療三叉神經痛的缺點就在於不能長期使用,且患者容易產生抗藥性而使得藥物的效果欠佳。而且,隨著藥物口服劑量逐漸增加,效果越來越差,其副作用也越來越明顯,久服可引起單純血小板減少,導致血液病,並可使記憶力減退,視力、聽力下降,肝功能損害等。

手術治療

手術治療三叉神經痛的方法主要是開顱手術。手術方法是通過手術的手段將壓迫神經根的責任血管與三叉神經根之間用異物隔開,從而達到消除三叉神經痛患者疼痛的目的。

手術治療的操作難度大、技術難度高,再加上創面大,容易使患者出現面部麻木、面癱、顱內出血、顱內感染甚至死亡等危險。現在國內的好多醫院都不提倡使用手術治療三叉神經痛,其中最重要的原因就是風險太大。

伽馬刀治療

1、治療原理:

伽瑪刀是通過伽瑪射線集中射於三叉神經痛的疼痛神經,一次性、致死性地摧毀三叉神經的疼痛神經,從而達到緩解疼痛治療三叉神經痛的目的。

2、安全係數:

採用伽馬刀治療三叉神經痛最大的風險是聚焦不準可損傷其它腦神經,造成嚴重後果。此療法是從根本上損毀疼痛神經,必然會導致臉部神經的極大損壞,使患者的神經功能喪失。

3、患者評價

伽馬刀療法針對腦腫瘤效果比較好,針對三叉神經痛的治療效果不明顯,起效慢,一般半年以上起效,復發率相對高一些,且費用昂貴。

MVD超導介入技術

1、治療原理

MVD超導介入技術通過美國大型影像定位系統引導,精準定位疼痛神經與病變位置,利用光感熱傳導效應,對疼痛神經與病變位置進行蛋白化處理,修復疼痛神經,保留正常神經功能。

2、安全係數

MVD超導介入技術是修復疼痛神經,保留原來的正常神經功能,不用手術,時間短,無痛,沒有副作用。

3、患者評價:

由於該技術具有無痛、無創、無風險、不手術、不住院、15分鐘一次性治癒的優點。該技術從套用到臨床實踐以來先後治癒患者超過萬例,治癒病人遍布全國各地。結合近幾年的回訪來看,患者的滿意率達到了100% ,被譽為“三叉神經痛終結者”

CT靶向定位微創神經修復術

治療原理:運用國外調溫射頻設備,在CT監測下穿刺,精確定位,確保針尖不損傷其它神經;在局部麻醉下,針尖直達三叉神經半月節,利用CT靶向定位微創神經修復術使病變神經不再傳遞疼痛。

治療方法

原發性三叉神經痛

原發性三叉神經痛原發性三叉神經痛的病因不明,反覆發作,難於治癒,現治療方法雖然不少,但均不理想,目前還沒有可徹底根治的療法。解放軍463醫院針灸科對本病進行了20多年的研究,最早時採用循經取穴的傳統針刺方法,選取面部、四肢的胃經與膽經穴位,施以針刺,但收效甚微。後來又經過8年的探索,創造了通過穴位來刺激三叉神經分支的新的針刺方法,取得了顯著的近期療效。經針灸專家與神經科專家的共同鑑定,一致認為治療方法有創新,針刺療效達國內先進水平。

具體治療方法:眼支痛主穴選魚腰穴,配穴取頭維穴、本神穴;上頜支痛主穴用四白穴,配穴取太陽穴、顴髎穴;下頜支痛或上頜支、下頜支痛時主穴用下關穴,配穴取夾承漿穴、頰車穴。在針刺主穴時要注意針法,如針刺魚腰穴時用1~1.5寸毫針,以30度角向前下方刺入0.3~0.5寸左右,有麻脹感時,搗刺3~5次,留針30分鐘;針刺四白穴時用1~1.5寸毫針,以45度角斜向前上方刺入0.5寸左右,有觸電樣針感時,提插3~5次,留針30分鐘;針刺下關穴時選用26號2寸毫針,直刺1.5寸左右,有觸電樣針感時,提插3~5次,留針30分鐘;針刺夾承漿時用1~1.5寸毫針,以30度角向前下方刺入0.5寸左右,有觸電樣針感時,留針30分鐘。其他配穴均採用常規針法。每日或隔日針1次,10次為1療程,療程間休息3天。因本病發作時多屬實證,所以多用瀉法,僅有少數虛證病人採用補法。本療法主要是通過針刺頭面諸穴,強烈刺激三叉神經分支,使筋脈疏通,氣血調和而疼痛停止。

學說

局部刺激學說

三叉神經所支配的組織器官發生了炎症性病灶,如副鼻竇炎、牙源性炎症等,或外傷性病灶,形成長期慢性刺激,可使神經發炎、纖維化,半月神經節中毒,進一步使分布在三叉神經根上的滋養血管,發生功能障礙、痙攣,最後發生繼發性缺血,導致感覺根脫髓鞘病變,而引起三叉神經痛。

壓迫學說

原發性三叉神經痛

原發性三叉神經痛三叉神經系統感覺根的某一處,受到各種原因的壓迫或牽拉所致三叉神經痛。

① 血管性壓迫學說:

機械性壓迫三叉神經,即腦底動脈和小腦上動脈對三叉神經根的壓迫,是引起疼痛的一重要原因,也是最常見的原因,因此常採用了血管減壓的手術方法治療該病。

② 骨性壓迫學說 :

此類壓迫可分為先天性和後天性兩類。其壓迫的主要原因是因岩骨膠抬高,骨孔狹窄和岩上竇變異等原因而至三叉神經痛。岩骨角的抬高多為先天性,一般右側多與左側。骨孔狹窄也多為先天性的,而後天性引起的骨孔狹窄,多為顱腦損傷顱底骨折所致。其三叉神經疼痛的範圍與狹窄的骨孔是一致的,如卵圓孔狹窄,疼痛發生在下頜分布區域內。骨質增生及骨膜炎症引起的增生,均可使骨孔狹窄。此種情況多為後天性,且多為老年患者。

牙合系統紊亂學說

牙合系統功能紊亂,可致三叉神經痛。早在 30 年代,口腔科醫生就在臨床中發現,三叉神經痛的好發部位多在上頜支和下頜支,此類患者常常伴有牙合系統的紊亂。如牙尖早接觸,嚴重鎖合,深複合,多數後牙缺失以及合面過度磨耗所致垂直距離過低等。以上這些牙合關係的紊亂,可使關節周圍的肌群痙攣、肌功能障礙。此種情況形成一種小量的異常衝動,並不斷向中樞傳遞,使中樞失去了動態平衡,而發生功能紊亂。

缺血學說

在 40 年代末就有人注意到,曾使用血管擴張藥治療三叉神經痛患者,並取得一定療效。說明擴張血管後,三叉神經根缺血可得到部分解除,除去了三叉神經的缺血性的刺激,終止了疼痛的發作。以後有人經調查發現,高血壓、動脈硬化等疾病患者的三叉神經痛發病率高,三叉神經痛的發病與年齡成正比,是因為年齡越大,越容易患高血壓和動脈硬化之故。近幾年大多數學者研究認為,缺血不能單獨作為一種病因,但可作為一種輔助因素。三叉神經系統缺血,使該系統局部營養不良,從而降低了神經活力和局部的抵抗力;再在其他因素的作用下,三叉神經可出現疼痛。

中樞病因學說

原發性三叉神經痛

原發性三叉神經痛三叉神經系統中樞部的腦核心團、丘腦及大腦機能障礙並發生器質性病變,而導致三叉神經痛。有人發現,皰疹和單純皰疹病毒感染,可沿三叉神經系統任何通路(主要是通過嗅神經和三叉神經)侵入顱內,並潛伏在三叉神經節與脊神經節內,當侵襲支配三叉神經的大腦皮層時,可引起三叉神經疼痛發作。

變態反應學說

有人認為原發性三叉神經痛是因神經生理性和化學性的機能紊亂所致。這種變態反應的原理至今不清,可能是因為過敏體質的患者,由於胃酸缺乏而導致蛋白質消化異常,組胺樣物質大量吸收入血,隨血循環達三叉神經根部及半月神經節,引起該部組織水腫,壓迫和刺激三叉神經而引起疼痛發作。

護理知識

一、補充微量元素

補充足量的維生素和微量元素對患者的康復有幫助。面神經疾病患者會有傳導障礙,所以補鈣很重要,而維生素在碳水化合物的代謝中占有重要地位,所以患者應多吃新鮮水果蔬菜主意此類物質的補充。

二、飲食要有規律

原發性三叉神經痛

原發性三叉神經痛患者應保證足夠的睡眠和休息,注意避免過度勞累,隨時保持心情的舒暢,切忌情緒起伏過大,抑鬱寡歡。為自己制訂合理的起居時間表,減少三叉神經痛發作的可能。

三、補充碳水化合物

神經是燃燒和消耗糖的組織,而碳水化合物是糖類的組成單位,維持神經的正常功能需要糖。所以,三叉神經痛患者的飲食應含有高碳水化物來供給能量及保護神經功能。這是三叉患者的飲食注意事項之一。

四、攝入植物脂肪

脂肪是人體細胞的重要組成成分,腦和外周神經組織都含有鞘磷脂,而且磷脂對動物的生長發育很重要,還可以增加腦的免疫能力。患者在攝入脂肪時,可選用植物脂肪,以免造成膽固醇升高。