簡介

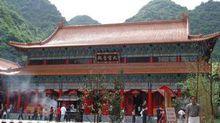

千佛閣。閣基全用白色長條花崗岩巨石疊壘而成,,,高7米,中間貫通一條東西向的拱門,為往昔進出關廂所必經。

閣樓為重檐歇山式,兩重飛檐,四角翹伸,形成凌空欲飛的美姿。

千佛閣的元宵燈節,風格最為獨特。

最奇特的是這裡不用大型豪華的燈,獻給佛福的千盞明燈是由千家萬戶用麵團精心製作而成,每一盞都徑不過寸,全以小巧取勝,做成牛、馬、羊、雞、犬、豕等“六畜”或各式各樣的花卉及荷葉之形。

體現了古代勞動人民的聰明智慧和高超的建築技藝。

今日千佛閣,已經成為膠東半島上屈指可數的佛教旅遊勝景。是中國重點文物保護單位。

宋宣和七年(1125年)為紀念達摩修建,占地約3000平方米。1985年整修,現有山門、大殿、2個小亭和千佛閣。

山門

面闊13.5米、進深4.6米。懸山式建築,灰筒瓦蓋頂,瓦棱脊,脊兩端置大吻。門前後出廈,中部兩柱之間置兩扇實榻大門。

大殿

平面呈長方形。坐北朝南,面闊3間,進深3間。

單檐歇山,琉璃瓦剪邊頂。根據殿內東間前檐金柱上端廣東劉氏施柱的石刻題記可知,該殿始建於宋徽宗宣和七年(1125年),後歷代多次增修,但主要構件仍為宋代原物。檐下置三輔作單抄單下昂斗拱,補間鋪作中施真昂。

明間安板門兩扇,兩次間辟直欞方窗,前檐立4根6棱石柱,柱面浮雕海石榴、卷草、飛禽和伎樂等。

殿內石柱4根,上面浮雕天王、盤龍和嬪迦等。殿上樑架為徹上明造,後金柱用移柱造。

殿內明間置佛龕1座。大殿東、西、北三壁下部內外砌石護腳,刻雲氣、流水、龍、象、魚、蚌、佛像、人物和建築物等。

大殿建在石砌高台上,前後青石踏道,大殿後壁辟門。

千佛閣始建於明代天啟年間(1621~1627年),崇禎五年焚毀,清順治四年(1647年)重修。現閣基是明代天啟年間所建,閣樓上的石柱及木結構樑柱等多是清順治年間的舊物。 閣樓為重檐歇山式,兩重飛檐都四角翹伸,凌空欲飛。

飛閣重檐之下,懸掛精製銅鈴,“高風永夜,寶鐸和鳴”,遠聞10里之外。閣上佛殿西門楣上舊懸一匾,額書“西來東定”4個大金字。

門裡舊有一尊高聳閣頂的如來佛木雕像,為清初所雕,據傳每一蓮瓣之上都有一尊小佛,閣名千佛,由此而得。

千佛閣的元宵燈節,風格獨特。

農曆正月十四開始送燈,如來佛蓮座的每一蓮瓣上都放上一盞面燈。佛殿西門門楣及楹柱上,都擺成“燈串”。元宵正節,碧月初上,開始掌燈,佛祖座下無數明亮的燈火,排成長串,連成一片。

四近遊人,紛至沓來。看燈最佳地點在西邊遠處的舊文村巷北口。青空皓月之下,千佛閣凌空欲飛,輪廓朦朧。

如來佛蓮座上千盞熒熒燈火飄忽不定,宛若浮在碧海雲空之中。1992年,千佛閣經重修後,樓閣煥然一新,佛像重放金光。

千佛閣,東西橫列如屏,風景秀麗。

劉鶚《老殘遊記》曾描述說:“到了鐵公祠前,朝南一望,只見千佛山上,梵宇僧樓,與那蒼松翠柏,高下相間,紅的火紅,白的雪白,青的靛青,綠的碧綠,更有那一株半株的丹楓夾在裡面,仿佛宋人趙千里的一幅大畫,做了一架數十里的屏風。”山北側有登山盤路三條,蜿蜒迴環,松柏夾道,濃蔭蔽日。

如行走不便,也可乘車從山東側環山盤路上山,山上名勝眾多。 山門朝西,兩側鐫有楹聯:“暮鼓晨鐘驚醒世間名利客,經聲佛號喚回苦海夢迷人”。

內有大雄寶殿、觀音堂、彌勒殿、對華亭。

南側千佛崖,存有隋開皇年間的佛像130餘尊,山崖上,由西向東,依次有龍泉洞、極樂洞、黔婁洞、呂祖洞。歷山院在興國禪寺的東側,是儒、道、佛三教合一的大雜院。

內有舜祠、魯班祠、文昌閣、一覽亭。在千佛閣北麓建有集四大石窟於一體的萬佛洞。

遊人至此,可一瞻北魏、唐、宋造像之丰采。山東辛亥革命烈士陵園在千佛閣東麓,是省級重點文物保護單位。此外還散落著“唐槐亭”、“齊煙九點”、“雲經禪關”古坊等名勝。在此登高遠眺,山下泉城美景盡收眼底。

千佛閣歷史

千佛閣

千佛閣千佛閣歷史悠久,蘊含著豐富的文化內容,記載著眾多的歷史典故:如唐朝段成式在《酉陽雜久且》中記載了歷山的來歷:“齊都接歷山,上有古鐵鎖,大如人臂。繞其峰兩浹。相傳,本海中山,山神好移,故海神鎖之,鎖斷,飛來此矣。”黔婁洞內石刻也有一則美麗的傳說:“黔婁先生死時,他蓋了一方白布,白布甚小,蓋上了頭則露出了腳,蓋上腳則又露出了頭,孔子的弟子曾參之孫曾西說:“把布斜著蓋,不就蓋嚴了嗎?”黔婁的妻子韋叢說:“斜著蓋有餘,不如正著蓋不足。先生在世的時候,非常正直,死後卻讓他歪斜,這哪能是先生的本意呢?”這則故事至今傳為佳話。近年來,千佛閣公園有了長足發展,先後增添了桃花園、遊覽索道、瀛芳園、奇能滑道、十八羅漢、臥佛、高爾夫球場、大舜石圖園、梨園、瀑布等。1995年被列為全省七大風景區之一,成為一處歷史悠久、風景秀麗,以舜文化和佛教文化為特色的規模宏大的旅遊勝地。

千佛閣民風淳樸,每逢“九九”重陽節都舉辦山會,這種風俗已沿襲了好幾個朝代,至今仍存。屆時,商家都來進行經貿活動,當地各種土特產,如山楂、柿子、花生等也都上市,場景熱烈。

景點集萃

千佛閣

千佛閣東面有關帝廟、七松坪、鳳凰松、觀音塔;西面有北漢劉氏陵園、雙塔墳、普同塔、唐代善導大師墓塔;南面有柳子溝源頭溝灘地水景、刻石、千佛洞;北面登石級經“龍池靈澤”的白龍廟到“高歡暑宮”的避暑亭,在亭內可遠眺“崇山環翠”、“鼎峰獨峙”和“柳跖旗石”三大景觀。沿著“石洞棧道”可觀賞著名的千佛閣石窟群。 千佛閣有東、西兩峰,東峰叫“仙岩山”,西峰稱“大佛山”,雙峰對峙,風采獨具。在兩峰南坡的山腰間,開鑿25個石窟,即東峰12個窟,西峰13個窟,除第11窟面東外,都是坐北向南。石窟排列有序,形制各異,大小不一。計有造像500餘尊,浮雕、藻井、畫像1144尊(幅)。它以精煉、細膩而又富有感情的特殊藝術而聞名於世,在中國十大石窟中據說排名為第六位,可惜後來被盜,至今仍有150餘件作品流落海外。

漫山閣

漫山閣石窟的最早開鑿者是東魏大丞相高歡,即東峰的第2、3號窟;其子高洋開鑿3窟,即東峰的1號窟和西峰的第10、16號窟;北齊至隋之間開鑿了東峰第11號窟;隋煬帝為晉王時開鑿東峰第8號窟;余為唐代開鑿18個窟。共跨越4個朝代,歷時400多年,反映出各個時期的不同風格和藝術成就,卻又有著一線相連的傳統關係。如北齊的第1、10、16號窟,窟前增加了仿木結構的前廊,廊雕二柱,柱頭承普柏枝,枋上有一斗三升斗拱,補間則施人字形叉手,是現存北齊的唯一建築實例,有重大的科研價值。隋代的第8窟是一個中央有方形塔柱的制底窟,窟壁和塔柱四面各開龕設像,結構複雜卻處理得十分貼切,雙鉤衣紋簡潔平穩,有獨到之處。

鳳凰松

鳳凰松西峰的第9窟是晚唐罕見的精品。峰頂有高755厘米的彌勒坐像,姿態端莊的華麗形象中略具樸素、溫暖的感覺,衣紋處理虛實結合、聚散合理,使在嚴的佛像增加了活潑的氣氛。下部又以高500厘米的十一面觀音為主尊,文殊、普賢菩薩為脅侍的三大士像,用男體女態的方式處理,極妙地表現出肉體、紗衣、飾物三者之間穿插迂迴的雕塑功力。後壁又用倚坐彌勒、坐佛和許多化佛坐在蓮座上的淡浮雕構成一組反映彌勒淨土世界的背襯。崖壁間又附若干龕窟,寬猛相濟,繁簡結合,寓意十分深刻。為保護這組石窟,重建仿明樓閣三層,下承漢白玉台階步步登高,間內置木梯直到彌勒佛頂部。沿用舊名,曰“漫山閣”。“高閣停雲”是千佛閣八景之一。

擴建中的千佛閣

擴建中的千佛閣千佛閣石窟還有北坡史家峪福慧寺的三個唐窟,南坡柳子溝灘地懸崖上有五代至元、明時期的五個窟(其中三個窟無佛像),這樣,千佛閣石窟應該是33個窟,其中有佛像的是30個窟,而不僅僅是25個窟,只是由於南北兩處路線不順,崖壁險要,又是較晚的作品,故鮮為人知。 綜觀千佛閣,它是以石窟為代表的人文景觀聞名遐邇、稱譽中外的。它是以技巧的成熟、飽滿、洗鍊和表現感情的細緻,接近勞動者的生活氣息,以濃厚的民族性和地方性為其特色,以“小而精”著稱,體現了千佛閣雕塑藝術不同於其他石窟藝術的獨特風格,因而被譽為“千佛閣式樣”,是中國古代石窟雕塑藝術的一顆燦爛的明珠。

寺廟擴建

擴建中的千佛閣

擴建中的千佛閣開發千佛閣舊址擴建而成,96年正式投入使用,總投資1200萬元,占地58畝,規劃修建了文化娛樂區、旅遊觀光區、體育活動區、宣傳教育區,形成了集文化、娛樂、旅遊、教育於一體,多功能、組合式的文化娛樂中心,成為萊州市區的一大旅遊景點。該中心建有1000平方米,可容20人的旱冰場兼露天大舞場,2000平方米的游泳池,500平方米射擊場,籃球場,羽毛球場,檯球場,桌球室,遊藝室,圖書室,閱覽室,卡拉OK舞廳,演唱廳,等文體活動場所。滿足了民眾求知、求學的欲望。近年,為進一步弘揚萊州古文化,激發人們的愛國熱情,保護萊州古文化遺產,修建了2萬平方米的千佛閣文博遊覽區,重建了萊州千佛閣(又名大悲閣),以模型的形式重現了萊州三大古建築:城隍廟、海廟和文廟及萊州古城舊貌,再現了古代勞動人民的智慧結晶。另外,還珍藏有唐代石獅、石碑及宋代文物。 千佛閣為主體山水映輝的古代建築群中,一百五十米的鄉賢祠是萊州市古今絕無僅有的古文化長廊,理石刻記著自周朝至民國的萊州籍歷史功臣和歷代重大事件,弘揚著正義和文明。

千佛閣文化娛樂中心,現已成為萊州市精神文明建設的主陣地之一。多元化、全方位的文化娛樂活動中心每天都在教育著人們,啟迪著人們,滿足了廣大民眾日益增長的精神文化生活的需求。

寺廟文化

上元後漕幕同僚二十八人會飲於西湖登千佛閣

作者:王之道

年代:宋

千佛閣

千佛閣福星台畔依紅客,厭踏紅塵穿紫陌。涌金門外泛蘭舟,兩岸融融春水拍。

隔浦笙歌寄幽思,向陽花柳饒春色。

六橋突兀披丹青,千佛森羅眩金碧。

登臨肯作懷古愁,志在雲台書竹帛。

須臾飲散晚風號,卻掃陰霾生桂魄。

千佛閣

作者:樓鑰年代:宋朝

詩文

平橫雲棟塞空虛,倒影仍臨碧玉壺。

千佛威光歸寶所,九霄宸藻粲河圖。

人天共嘆未曾有,燕雀相驚不敢逾。

試問南詢童子看,化城曾見此樓無。

鹽官絕句四首南寺千佛閣

蘇軾

網摘收藏

古邑居民半海濤,師來構築便能高。

千金用盡身無事,坐看香菸繞白毫。

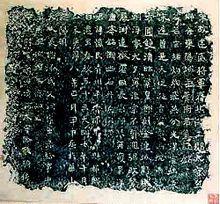

千佛閣《佛遺教經》碑

千佛閣《佛遺教經》碑

千佛閣《佛遺教經》碑《 佛遺教經》千佛閣,有《佛遺教經》,是釋迦牟尼佛臨涅槃前所說的最後一部經。作為世界上最有智慧的人,釋迦牟尼佛清楚佛法的興衰完全決定於戒律,是以世尊臨涅槃前對戒律的基礎、重要作了最後的叮嚀與囑託。經中開示:“當尊重珍敬波羅提木叉,如暗遇明,貧人得寶。當知此則是汝等大師,若我住世,無異此也。”“戒是正順解脫的根本,依此戒得生諸禪定及滅苦智慧型。”“持戒能生善法,是第一安穩功德住處。”

千佛閣碑文

千佛閣碑文世尊對出家人該做不該做的行為都作了總結,經中云:持淨戒者,不得販賣貿易,安置田宅,畜養人民、奴婢、畜生。一切種植及諸財寶,皆當遠離,如避火坑。不得斬伐草木,墾土掘地。合和湯藥,占相吉凶,仰觀星宿,推步盈虛,歷數算計,皆所不應。節身時食,清淨自活。不得參預世事,通致使命。咒術仙藥,結好貴人,親厚媟慢,皆不應作。當自端心,正念求度。不得包藏瑕疵,顯異惑眾。於四供養,知量知足。趣得供事,不應畜積。同時說:當住在寂靜閒居之地,著壞色衣,執持應器,以乞自活。無令瞋恨,勿出惡言,晝夜精進,善修禪定。。。。。。真是苦口婆心意味深長。

佛教傳播到中國以後,其發展正如世尊所預見-------戒律嚴則正法住世,戒律廢則名存實亡。歷史上著名的“三武一宗”滅佛事件雖有外道助緣,真正感召禍亂的還是佛門內部的戒律鬆弛所導致。屯田置地、聚諸財寶、推步盈虛、參預世事。。。。。例如,在北魏太武帝第一次禁佛的時候,就發現寺廟藏有大量兵器,涉嫌謀反,僧人吃肉喝酒,替貪官窩藏贓物,甚至還密藏女人供淫亂活動。禁佛的時候,佛教寺院的情況更糟,僧侶魚龍混雜,長安的寺院幾乎變成娛樂場所,藏污納垢,與玄奘時期完全不可同日而語。真是獅子身上蟲,反食獅子肉。佛門弟子的不檢點行為幾乎葬送整個佛教,令人後怕遺恨。

若以《佛遺教經》作為僧人修行的行為準則,佛教怎能不興,人民怎能不信呢?若不持戒,佛教焉能被人認同,但逢亂世必遭王難。世尊提到:“我如良醫,知病說藥,服與不服,非醫咎也。又如善導,導人善道,聞之不行,非導過也。”真是光明大道擺在面前走與不走全看自己呀。 佛教興萬事興。真佛子應肩負振興佛教的正知正見。現如今時值末法,魔王波旬如恆河沙般的魔子加入僧團破壞佛教,穿著出家人的三衣乾的卻是魔里魔氣的勾當,偽作沙門,邪師說法,喝酒吃肉。宣化上人開示說《愣嚴經》是照妖鏡,只要依《愣嚴經》《佛遺教經》的經文和戒律來對照就一清二楚了,真正持戒的就是真佛子,做不到的就是魔子魔孫。不論南傳、藏傳、漢傳佛教,任你名氣多響,架子多大,講法多久,吃肉者就是斷大悲種子,貪求供養的就是偽作沙門,有淫慾者塵不可出。"觀師十德,首重持戒",戒律好的,能依《佛遺教經》所囑的就是善知識,就是你的師父,就是能我們依止的對象。《愣嚴經》《佛遺教經》就是佛賜予我們擇師的慧眼,學佛人讀了《愣嚴經》《佛遺教經》開智慧有了辨別力,魔子魔孫自然沒了市場,佛法不就昌隆了嗎。難怪魔子魔孫極力破壞《楞嚴經》。

相鄰景點

蓬萊

蓬萊蓬萊:蓬萊地處中國山東半島最北端,瀕臨渤、黃二海,東與日本、韓國隔海相望。“蓬萊”一名源於漢武帝至此望海中仙山而得,古為登州,唐神龍3年置縣,1991年,經國務院批准撤縣設市。 蓬萊依山傍海,風景秀麗,境內有馳名中外的國家重點保護文物--蓬萊水城--蓬萊閣,有令人神往的“仙閣凌空”、“漁梁歌釣”、“日出扶桑”、“漏天滴潤”、“銅井金波”、“萬斛珠磯”、“獅洞煙雲”、“神山現市”、“晚潮新月”、“萬里澄波”十大景觀,加之獨具“海市蜃樓”奇觀和“八仙過海”的美傳,素以“人間仙境”著稱於世,被國務院定為國家級風景旅遊區。

長島:長島縣是山東省唯一的海島縣,由大小32座島嶼組成,稱為廟島群島。群島座落在渤海海峽,陸地面積56平方公里。經國家地質遺蹟保護機構審定,山東省長島縣海島被列入國家級地質公園,從而使長島縣成為全國目前第一個海島地質公園。 長島縣各海島獨特的地理位置和數億萬年地質變遷史,形成了獨具特色的海蝕地貌、火山地貌、海積地貌等地質遺蹟、奇礁異石眾多,自然形成的地質地理狀態不僅具有典型性和稀有性,而且未受到破壞。由於在強勁海洋動力作用下形成特色的海蝕地貌,其特殊的地理、自然環境成就了生物的多樣性。其海積地貌以礫脊、連島壩等為代表;海蝕地貌以海蝕崖、海蝕洞和海蝕柱為標誌。

長島

長島 大雷音寺

大雷音寺 盤絲洞

盤絲洞西遊記宮:西遊記宮占地二萬平方米,建築面積為六千餘平方米。內景是中央電視台《西遊記》劇組總設計馬運洪教授等一班人在拍攝大型電視連續劇《西遊記》的基礎上設計製作的。共有25道場景,每道場景雕塑精美,或動活靜,非常逼真。其中有雄偉壯觀的凌霄寶殿、龍宮洞,有金碧輝煌的大雷音寺、天竺國,有驚險奇異的白骨精洞、陰曹地府、盤絲洞、牛魔王洞等近三十處景點。觀如身臨其境、妙趣橫生,猶如同游西天。

![千佛閣[山東省舊平度城關東關街千佛閣] 千佛閣[山東省舊平度城關東關街千佛閣]](/img/b/b28/nBnauM3X4gDNxkzMxgjNxMzM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4YzLyAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)