人物生平

家世出身

劉鑠是宋文帝第四子,生母為吳淑儀。 他在元嘉十六年(439年)被封為南平王。

外歷方伯

元嘉十七年(440年),劉鑠被任命為冠軍將軍、湘州刺史、都督湘州諸軍事。但他並未到湘州赴任,而是留在京師建康,以“領石頭戍事”一職負責石頭城(防守建康的軍事要塞,在今江蘇南京清涼山一帶)防務。

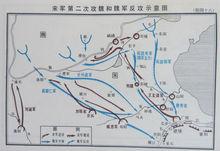

元嘉北伐示意圖

元嘉北伐示意圖元嘉二十二年(445年),劉鑠改任南豫州刺史,並進拜右將軍 、加授使持節,都督南豫州、豫州、司州、雍州、秦州、并州六州軍事。後來,宋文帝裁撤南豫州,將南豫州併入豫州。劉誕又改任豫州刺史,領安蠻校尉,並獲賜鼓吹一部。 但他一直駐守在壽陽(治今安徽壽縣),並未移鎮懸瓠(豫州州治,在今河南汝南)。

元嘉二十六年(449年),宋文帝又進拜劉鑠為平西將軍,但劉鑠卻辭而未受。

元嘉二十七年(450年),北魏南侵豫州,圍攻懸瓠,但連攻四十餘日未能破城。守將陳憲據城堅守,劉鑠也遣軍馳援。魏軍最終只得撤圍北歸。 是年,宋文帝大舉北伐。劉鑠也遣軍參戰,連取長社(在今河南長葛東)、小索(在今河南滎陽)、大索(在今河南滎陽)等城,進逼虎牢(在今河南滎陽)。 後來,魏軍大舉反擊,長驅直進,圍困壽陽。劉鑠命燒掉壽陽四周廬舍 ,憑藉堅城固守,一直堅持到戰爭結束。

元嘉二十八年(451年),北魏荊州刺史魯爽率宗族、部曲六千餘人南奔汝南,命其弟魯秀前往壽陽,向劉鑠請降。劉鑠遣驛馬疾報建康。宋文帝將魯爽安置在義陽(時屬豫州,治今河南信陽),以魯秀為劉鑠的軍府參軍。

身處動亂

元嘉三十年(453年)正月,宋文帝將南兗州併入南徐州 ,並打算授劉鑠為淮南都督,讓他鎮守盱眙(原南兗州州治,在今江蘇盱眙),開創屯田。劉鑠遂由壽陽入朝 ,但隨後卻被改授為散騎常侍、撫軍將軍、領軍將軍 ,戍守石頭城。 就在這時,太子劉劭與始興王劉濬在宮中行巫蠱之術,結果事謀敗露,激怒了宋文帝。

宋文帝召近臣徐湛之、江湛商議,表示要廢黜劉劭的太子之位。江湛因劉鑠是自己的妹夫,建議改立劉鑠為太子。徐湛之則支持女婿隨王劉誕。而宋文帝則屬意於建平王劉宏,故而一直猶豫不決,遲遲不能決斷。 劉劭為求自保,搶先發動政變,率東宮軍闖入台城,弒殺宋文帝,並殺死徐湛之、江湛。他又取得劉濬的支持,便直接即位稱帝。這一變亂史稱元兇之亂。

劉鑠此時正鎮守石頭城,麾下有兵士千餘人。 但他並未出兵攻打劉劭,反而對政變持默許甚至是支持的態度,因此被任命為中軍將軍、護軍將軍。當時,武陵王劉駿組織討逆軍,自江州(治今江西九江)順江東下,討伐劉劭。劉劭忙下令京師內外戒嚴,並命劉鑠巡察防務、撫勞守軍。不久,劉劭又復置南兗州,以劉鑠遙領征北將軍、開府儀同三司、南兗州刺史。

討逆軍前鋒很快攻至建康城南的新亭。劉劭率軍迎戰,但卻兩戰皆敗,被迫退守台城。 當時,劉鑠與江夏王劉義恭都被挾持出戰,一直跟在劉劭左右。 劉義恭趁劉劭大敗,單騎南奔,投奔劉駿。劉劭便讓劉鑠駐守東府城(揚州刺史駐地,戰時置兵護衛台城),同時又命心腹加以監視,以防止其叛投劉駿。不久,劉劭又進拜劉鑠為侍中、驃騎將軍、錄尚書事。

劉駿不久也進抵新亭,並在諸將擁戴下即位稱帝,史稱宋孝武帝。 當時,劉劭已無力對抗劉駿,只得在宮內供奉蔣侯神像,祈求以神明之力除掉劉駿。他還命劉鑠書寫祝文,向神明報告劉駿的罪惡。 是年五月,討逆軍攻入台城,擒殺劉劭。劉鑠隨劉濬逃出建康,卻在途中遇到劉義恭,便向劉義恭投降,隨其去見劉駿。 劉濬被殺,劉鑠則被迎入劉駿營中。

中毒身亡

劉駿討平動亂,雖與劉鑠關係素來不睦,卻並未清算劉鑠附逆之罪,反而進拜其為侍中、司空,以圖儘快穩定時局。劉鑠力辭侍中一職,僅接受司空之位,希望能消除劉駿的疑心 ,但最終卻未能如願。劉駿在基本控制政局後便命人在食物中下毒,將劉鑠毒死,並追贈他為侍中、司徒,諡號穆王。時為元嘉三十年(453年)七月 ,劉鑠亡年二十三歲。

主要成就

軍事

元嘉二十七年(450年),宋文帝發動元嘉北伐,三路並進。東路軍由輔國將軍蕭斌、寧朔將軍王玄謨、太子步兵校尉沈慶之等攻碻磝、滑台等地,徐兗二州刺史武陵王劉駿率所部後繼配合;中路軍由太子左衛率臧質、驍騎將軍王方回等攻許昌、洛陽一帶,劉鑠率所部後繼配合;西路軍由雍州刺史隨王劉誕攻關中一帶。太尉江夏王劉義恭進駐彭城,統一調度三路大軍。

中路軍方面,劉鑠命胡盛之、到坦之分兵攻打汝南、上蔡,會攻於長社。長社守將魯爽棄城而逃。宋軍攻克長社,隨後命幢主王陽兒、張略進據小索城。魏將拓跋仆蘭親率兩千步騎,兵出大索城,阻擊宋軍,卻被王陽兒擊敗。到坦之進占大索,滎陽豪強鄭德玄、張和紛紛起兵回響。仆蘭被迫逃奔虎牢,到坦之率部追擊。劉鑠又命劉康祖率軍支援到坦之,合軍進攻虎牢。

中路軍進展順利,東路軍卻遭到慘敗。北魏皇帝拓跋燾分兵五路,大舉反擊。永昌王拓拔仁率騎兵八萬,自洛陽南進,連克懸瓠、項城,直趨壽陽。宋文帝擔心劉鑠被圍,命劉康祖自虎牢撤軍回防。劉康祖撤至壽陽附近的尉武,遭到魏軍的四面夾攻,全軍覆沒。拓跋仁圍攻壽陽,分兵襲擾馬頭、鍾離等地。劉鑠只得嬰城固守,一直堅守到戰爭結束,最終保住了壽陽城。

文學

劉鑠詩才頗高,未及弱冠便仿效東漢《古詩十九首》的風格形式,作三十餘首《擬古詩》,被時人譽為“亞跡陸機”,梁元帝蕭繹則稱“勝乎士衡”。現存僅有《擬行行重行行詩》、《擬明月何皎皎詩》、《擬孟冬寒氣至詩》、《擬青青河邊草詩》四首,全為思婦懷遠之作,大體表現的都是纏綿悱惻、哀傷欲絕的情感,較之陸機擬古詩,表現感情更加大膽直接,突破了《古詩十九首》質樸、淺近的風格,繼承了其情景交融的特色,有些地方更顯哀艷之風。

據《樂府詩集》記載,劉鑠在漢樂府《相逢行》(亦名《長安有狹斜行》)中單獨選取最末六句,自創新題《三婦艷》。“艷”是魏晉大曲中的音樂術語,指置於樂曲之前的序引之曲。這一新題在當時未受重視,但在齊梁陳三朝卻備受文人的喜愛。文學大家如王融、蕭統、沈約、王筠、吳均、劉孝綽、陳叔寶、張正見等,都爭相摹仿。

劉鑠的整個青年時代都流連在日享尊榮的貴公子的得意生活中,因此早期許多詩作體現出的都是悠然自在的貴族公子的生活情態和心態,詩風輕巧靈動。但後期經受喪亂,詩作往往多身世之感,且流露出對隱逸生活的嚮往。 南朝文學批評家鍾嶸在《詩品》中將劉鑠與劉駿、劉宏並列,並評價稱:“孝武詩,雕文織彩,過為精密,為二藩希慕,見稱輕巧矣。”

書法

劉鑠工於書法。唐代書法理論家竇臮在《述書賦》中列舉南朝宋二十五位書法家,其中皇族劉氏共有劉鑠與武帝劉裕、文帝劉義隆、孝武帝劉駿、明帝劉彧、海陵王劉休茂六人。他評價劉鑠的書法稱:“南平休玄,筆力自全。幼齒結構,老成天然。比夫鳥在鷇,龍潛泉。符彩卓爾,文詞粲然。”

軼事典故

劉鑠在元兇之亂中支持劉劭,直到台城陷落方才投降劉駿,因而心懷憂懼,以致經常半夜驚醒。一次,他從床上猛然坐起,對家人道:“我感到我的魂魄已不在我身體裡了。”

人物評價

魯爽:殿下以睿茂居蕃,文武兼姿,遠邇欽傾,承風聞德。

蕭繹:劉休玄好學有文才,為《水仙賦》,時人以為不減《洛神賦》;《擬古詩》,時人謂陸士衡之流也。余謂《水仙》不及《洛神》,《擬古》勝乎士衡矣。

李延壽:鑠為人負才狡競,每與兄弟計度藝能,與帝又不能和。

胡三省:鑠為始興王濬所挾而走,遇江夏王義恭乃降,非本心也。

王夫之:孝武以藩王起兵而受臣民之推戴,德望素為諸王所輕,不自安也,於是殺鑠,誅義宣,忍削本支,以快其志。

陳祚明:南平飡服古風,頗饒秀筆,異於時趨。

個人作品

劉鑠著有文集五卷。《隋書·經籍志》、《新唐書·藝文志》均著錄有“宋《南平王鑠集》”,《舊唐書·經籍志》則作“宋《南平王集》”。

劉鑠現存詩作有《三婦艷詩》、《白紵曲》、《擬行行重行行詩》、《擬明月何皎皎詩》、《擬孟冬寒氣至詩》、《擬青青河邊草詩》、《代收淚就長路詩》、《過歷山湛長史草堂詩》、《七夕詠牛女詩》、《歌詩》十首,收錄於《先秦漢魏晉南北朝詩》;存文僅《答移魏若庫辰樹蘭》一篇,收錄於《全上古三代秦漢三國六朝文》。 又據《樂府詩集》引《古今樂錄》,《壽陽樂》九曲亦為劉鑠之作,收入《清商曲辭》。

親屬成員

父母

•父親劉義隆,南朝宋第三任皇帝,在宮廷政變中被劉劭殺害,孝武帝劉駿即位後上廟謚為太祖文皇帝。

•母親吳氏,劉義隆的嬪妃,封淑儀。

兄弟

宋文帝共有十九個兒子,皆是異母所生。劉誕排行第四,有三個哥哥、十五個弟弟。 兄弟十九人中,除三人早逝,長大成人者僅有五人得以善終(病逝),其餘皆在宗室內訌中被殺。

劉休遠(劉劭),太子,發動政變,弒父篡位,最終被劉駿擒獲處死,史稱元兇。

劉休明(劉濬),封始興王,與劉劭一同政變,建康城破後於逃亡途中被叔父劉義恭殺死。

劉休龍(劉駿),初封武陵王,後滅劉劭稱帝,史稱宋孝武帝,病逝。

劉休胤(劉紹),出繼伯父劉義真,襲封廬陵王,病逝。

劉休文(劉誕),歷封廣陵王、隨王、竟陵王,因功高震主,在南兗州刺史任上被劉駿攻殺。

劉休度(劉宏),封建平王,病逝。

劉休秀(劉褘),歷封東海王、廬江王,因受柳欣慰叛亂牽連,被劉彧勒令自殺。

劉休道(劉昶),封義陽王,因擔心被前廢帝劉子業(劉駿之子)殺害,逃亡北魏,最終在北魏病逝。

劉休淵(劉渾),歷封汝陰王、武昌王,因自號楚王,被劉駿以僭越之罪廢為庶人,勒令自殺。

劉休炳(劉彧),歷封淮陽王、湘東王,劉子業遇弒後稱帝,史稱宋明帝,病逝。

劉休仁,封建安王,擁立劉彧有功,因功高震主,最終被賜死,追貶為始安縣王。

劉休佑,歷封山陽王、晉平王,被劉彧設計暗殺,追免為庶人。

劉休茂,封海陵王,在雍州刺史任上起兵叛亂,被參軍尹玄慶擒殺。

劉休業,封鄱陽王,早逝。

劉休倩,早逝,病逝前被封為東平王,但未及正式冊封,後追改臨慶王。

劉夷父,早逝,追封新野王。

劉休范,歷封順陽王、桂陽王,後廢帝劉昱(劉彧之子)在位時舉兵叛亂,被朝廷鎮壓。

劉休若,封巴陵王,被劉彧賜死。

1.劉休遠(劉劭),太子,發動政變,弒父篡位,最終被劉駿擒獲處死,史稱元兇。

2.劉休明(劉濬),封始興王,與劉劭一同政變,建康城破後於逃亡途中被叔父劉義恭殺死。

3.劉休龍(劉駿),初封武陵王,後滅劉劭稱帝,史稱宋孝武帝,病逝。

4.劉休胤(劉紹),出繼伯父劉義真,襲封廬陵王,病逝。

5.劉休文(劉誕),歷封廣陵王、隨王、竟陵王,因功高震主,在南兗州刺史任上被劉駿攻殺。

6.劉休度(劉宏),封建平王,病逝。

7.劉休秀(劉褘),歷封東海王、廬江王,因受柳欣慰叛亂牽連,被劉彧勒令自殺。

8.劉休道(劉昶),封義陽王,因擔心被前廢帝劉子業(劉駿之子)殺害,逃亡北魏,最終在北魏病逝。

9.劉休淵(劉渾),歷封汝陰王、武昌王,因自號楚王,被劉駿以僭越之罪廢為庶人,勒令自殺。

10.劉休炳(劉彧),歷封淮陽王、湘東王,劉子業遇弒後稱帝,史稱宋明帝,病逝。

11.劉休仁,封建安王,擁立劉彧有功,因功高震主,最終被賜死,追貶為始安縣王。

12.劉休佑,歷封山陽王、晉平王,被劉彧設計暗殺,追免為庶人。

13.劉休茂,封海陵王,在雍州刺史任上起兵叛亂,被參軍尹玄慶擒殺。

14.劉休業,封鄱陽王,早逝。

15.劉休倩,早逝,病逝前被封為東平王,但未及正式冊封,後追改臨慶王。

16.劉夷父,早逝,追封新野王。

17.劉休范,歷封順陽王、桂陽王,後廢帝劉昱(劉彧之子)在位時舉兵叛亂,被朝廷鎮壓。

18.劉休若,封巴陵王,被劉彧賜死。

妻妾

•正妃江氏,湘州刺史江夷之女,吏部尚書江湛之妹。前廢帝年間因不從淫亂,被鞭笞一百。

兒子

•親子

劉鑠共有三子 ,應都是正妃江氏所生。前廢帝年間,因江妃不從淫亂,俱遭殺害。

劉敬猷,襲封南平王,官至黃門郎。明帝即位後,追贈侍中,諡號懷王。

劉敬淵,封南安縣侯,官至後軍將軍。明帝即位後,追贈黃門侍郎,謚曰悼侯。

劉敬先,出繼叔父劉紹,襲封廬陵王。明帝即位後,追贈中書侍郎,謚曰恭王。

1.劉敬猷,襲封南平王,官至黃門郎。明帝即位後,追贈侍中,諡號懷王。

2.劉敬淵,封南安縣侯,官至後軍將軍。明帝即位後,追贈黃門侍郎,謚曰悼侯。

3.劉敬先,出繼叔父劉紹,襲封廬陵王。明帝即位後,追贈中書侍郎,謚曰恭王。

•嗣子

宋明帝劉彧及其子後廢帝劉昱均曾挑選宗室襲封南平王,作為劉鑠的嗣子,傳承其封國(南平國)。

劉子產,孝武帝劉駿第十八子,初封臨賀王,明帝即位後改封南平王,出繼劉鑠,但不久便被賜死。

劉宣曜,晉平王劉休祐第七子,泰始五年(469年)出繼劉鑠,封南平王,後因生父被殺而遭廢黜,勒令歸宗。

劉伯玉,衡陽王劉嶷第二子,元徽元年(473年)出繼劉鑠,封南平王,官至給事中,後因謀反被殺。

1.劉子產,孝武帝劉駿第十八子,初封臨賀王,明帝即位後改封南平王,出繼劉鑠,但不久便被賜死。

2.劉宣曜,晉平王劉休祐第七子,泰始五年(469年)出繼劉鑠,封南平王,後因生父被殺而遭廢黜,勒令歸宗。

3.劉伯玉,衡陽王劉嶷第二子,元徽元年(473年)出繼劉鑠,封南平王,官至給事中,後因謀反被殺。

史籍記載

《宋書·卷七十二·列傳第三十二·文九王》

《南史·卷十四·列傳第四·宋宗室及諸王下》