基本內容

初見嵩山

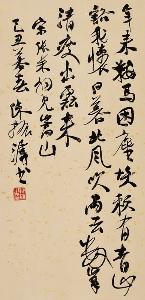

初見嵩山(宋·張耒)

年來鞍馬困塵埃,

賴有青山豁我懷。

日暮北風吹雨去,

數峰清瘦出雲來。

【注釋】

(1)賴:依賴,憑藉。豁我懷:使我開懷、振奮。

【導讀】

題為《初見嵩山》,顯然既要寫人又要寫山。作者有意把“數峰清瘦出雲來”這一正面寫山的句子放在最後,而把自己對青山的感情和風吹雨去的環境放在前面作為鋪墊,取得了“千 呼萬喚始出來”的藝術效果。這正是寫景的成功之處。不直露地寫初見嵩山時的驚喜,更不 直露地表達自己的情懷,而先寫惟有青山能豁我胸懷,既從反面寫出了仕途的苦悶,又從正 面寫出了“仁者樂山”之意。最後,在刻畫山的形象時,特意拈出“清瘦”二字,融入了自 己以清峻瘦硬為美的審美趣尚,進而深化了詩人的品格志趣,使景中有我。這是寫人的成功 所在。

這首詩的第一句寫了馬飛奔掀起陣陣塵埃的景象

注釋譯文

詞句注釋

(1)嵩山:位於河南省登封市西北,五嶽中的中嶽。

(2)鞍馬困:鞍馬勞頓,指辛苦奔走於道路。

(3)豁我懷:使我開懷。豁,舒展。

白話譯文

多少年來,鞍馬勞頓,被困於塵埃之中,塵世污濁,我的呼吸都有些不暢了。還好有青山在,它穩健、挺拔、聳立,它披一身青翠,迎接清風雨露,送走晚霞明月。青山的豁達,讓我也有了馳騁的胸懷。天色漸晚,北風蕭蕭,吹走一片雲雨,此時,晴空一碧,幾座山峰就從雲後面走出來了,原來它們是那么的清瘦挺拔、不染一絲塵埃。

創作背景

宋神宗元豐二年(1079)夏秋之交,詩人張耒赴任洛陽壽安縣尉,途中作此詩。其《書曾子固集後》一文提到,此行先舟楫,後鞍馬,又病六十日,辛苦勞頓,自不待言。然而勞頓並非始自今日,而是多年如此,所以說“年來”。詩人原任臨淮主簿,據《臨淮主簿廳題名記》記載,任職的三年中,文牘勞形,單調寂寞,唯有遇佳山秀水時,悶懷才豁然開朗。“年來”二句,寫己為鞍馬所勞,為塵埃所困,只有青山才可使自己愜意開懷。這是詩人宦遊生活的真實寫照。

作品鑑賞

此詩標題中“初”就是關鍵字眼。而第二句中“豁”則是抒情字眼,蘊含著詩人的喜悅之情。這是一首寫山的詩,卻沒有採用常見的“開門見山”的寫法,而是為山的出場先做下了一系列的鋪排,詩人所見的對象——嵩山直到末句才出現,增添了嵩山的神秘感。“數峰清瘦出雲來”,是此詩最精彩的一句,但如把這一句提前,讓嵩山一開始就露面,詩的意味就會變得索然。詩人巧妙地激發了讀者急於相見的欲望,使嵩山在千呼萬喚中隱現,而其一旦出場,全詩便在高潮中平穩結束,留給讀者很大的想像空間。

詩人首二句不是寫嵩山,而是從作者仕途失意落筆。“年來鞍馬困塵埃,賴有青山豁我懷”,作者奔走風塵,在困頓和疲憊中,全賴青山使他的情懷有時能得到短暫的開豁。這樣,青山便在未露面之前先給了人一種親切感,引起人們想見一見的願望。一個“困”字,形象的展現了詩人疲勞困頓的精神狀態,以及空懷一腔抱負在官場中左衝右突,卻不得施展的慘澹景象。

第二句宕開一筆,轉而去寫奔波中的一點安慰,曉暢的語言驟然拉近了詩人與山的距離。青山的出現不僅使詩人得到精神的滿足,更是一種自然流暢的情感寄託,吸引讀者同詩人一樣抬頭綽望。所謂”近山而志高”,在這裡,詩人對青山的親近實際上就是對高潔傲岸的人格操守的親近,也是對含蓄豁達的人生態度的親近。

第三句“日暮北風吹雨去”,為嵩山的出場渲染了氣氛。“日暮”言天已傍晚,落日餘輝中更見嵩山的深幽巍峨。“北風吹雨去”,嵩山在風侵雨蝕後愈加清新朗潤,但這只是詩人的想像,未見嵩山,心中已對嵩山的景象做了一番描摹。詩人採用渲染的手法,為嵩山的出現展開序幕。

前面一系列的鋪墊成就了第四句的點睛之筆,“數峰清瘦出雲來”,全詩只有這一句寫嵩山,但詩境格外豁朗。嵩山終於在層層浮雲中聳現出來,它一出現便淡化了所有的背景,其峭拔清瘦的形象是那么的清晰明朗,其高潔超脫的姿態是那么的卓爾不群,因而深得作者的喜愛和讚美。“出雲來”三字抓住嵩山從雲端現出的一剎那,表現出詩人的滿足與喜悅,並緊扣“初見”二字。詩中鮮活清晰的意象往往是詩人情感的外化,寄予了詩人一定的審美理想與藝術追求。在這裡,詩人精心挑選了“清瘦”一詞來形容嵩山,寫得有血有肉,極富靈性,不只賦予嵩山以人的品格、人的風貌,更體現了作者的人格操守與精神追求,引人想像雨後嵩山的特有韻味和詩人得見嵩山後的一番情懷。至此,全詩感情達到最高潮,全詩平穩結束,卻言有盡而意無窮。

這篇詩作寫的對象是嵩山,但在很大程度上它又是表現詩人自己。人們在精神上以什麼作為慰借,往往能見出志趣和品格。困頓於仕途,賴以慰借情懷的是嵩山,詩人的情志也表現了出來。同時山以什麼樣的面貌出現在藝術作品裡,也往往受作者的主觀感情支配。“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。情與貌,略相似。”(辛棄疾《賀新郎》)這裡有著主觀感情對象化的問題。此詩用“清瘦”形容嵩山,不光是造語比較新奇,而且在詩人審美意識活動中也反映了他的精神氣質與追求。中國士大夫中一些高人雅士,正是常常留給後世以清瘦、清竣的印象。如王維給孟浩然畫像,“頎而長,峭而瘦,衣白袍”,就是典型的清瘦。因此,“數峰清瘦出雲來”,雖是寫嵩山,卻又是人與景物融而為一,體現了詩人感情的外化。這首詩,將嵩山的面貌以及詩人的精神風貌,同時展現給了讀者,達到了一種物我相融的境界。

從藝術技巧上看,該詩滲透著醒豁通透的人生態度,擁有明白曉暢的語言特色,又將自己剛毅超脫的品行與之融為一體,是張耒詩風的全面寫照。

作者簡介

初見嵩山

初見嵩山張耒(1054—1114),字文潛,自號柯山,人稱“宛丘先生”,祖籍譙縣(今安徽省亳州市),生長於淮陰(今屬江蘇)。 熙寧進士。歷任臨淮主簿、壽安尉、鹹平縣丞都地方官。以范純仁薦,召試,遷秘 書省正字,歷著作佐郎,秘書丞等。

在蘇門裡,張耒的作品最富於關懷人民的內容,風格平易舒坦、不做作妝飾。其詩曾學白居易、張籍,故能平淡自然,楊萬里《讀張文潛詩》所謂“春花秋月冬冰雪,不聽陳玄只聽天 ”。張耒詩《再過宋都》云:“白頭青鬢隔存歿,落日斷霞無古今。”《王直方詩話》以為 “氣格似不減老杜。”張耒在《賀方回樂府序》中主張文章應“滿心而發,肆口而成,不待思 慮而工,不待雕琢而麗”。其創作有時不免草率。現存張耒詩文集有四個版本:《宛丘先 生文集》七十六卷,《張右史文集》六十五卷,《柯山集》五十卷(《四庫全書》採用),《 張文 潛文集》十三卷。今人李逸安等點校的《張耒集》,中華書局1990年7月出版。

詩話

詩話是中國古代的一種獨特的論詩的文體,狹義的詩話是指詩歌的話本,即關於詩歌的故事,隨筆體,如歐陽修的《六一詩話》,廣義的是指詩歌的評論樣式,崛起於北宋,是中國古代詩歌體制特別是唐代律詩高度發展的產物,改變了中國古代文學批評原有的格局。

定義

①中國古代評論詩歌、詩人、詩派,記錄詩人議論、事跡的著作。寫作詩話之風,始於宋代歐陽修的《六一詩話》,盛行於宋代。明、清兩代作者也很多。《歷代詩話》、《歷代詩話續編》、《清詩話》等,輯集了歷代重要詩話著作。

②中國古代的一種說唱藝術。有說有唱,韻文、散文並用,韻文大都為淺近通俗的七言詩讚。現存最早的作品是宋元時期刊印的《大唐三藏取經詩話》。 評論詩歌、詩人、詩派以及紀錄是人議論、行事的著作。寫詩話之風,宋朝最盛,明清兩代次之。最著名的有宋代歐陽修的《六一詩話》和清朝袁枚的《隨園詩話》等著作。“詩話”還是古代說唱藝術的一種。宋、元時印行的《大唐三藏取經詩話》是現存最早的一部作品,它的特點為韻文與散文並用。

起源與發展

簡介

中國古代詩歌理論批評的一種形式。詩話的萌芽很早,象《西京雜記》中司馬相如論作賦、揚雄評司馬相如賦;《世說新語》的《文學》、《排調》篇中謝安摘評《詩經》佳句,曹丕令曹植賦詩,阮孚贊郭璞詩,袁羊調劉恢詩;《南齊書·文學傳論》中對於王粲、曹植、鮑照等一系列作家作品的評論;《顏氏家訓》的《勉學》、《文章》篇中關於時人詩句的評論和考釋,都可以看作是詩話的雛形。鍾嶸的《詩品》,過去有人看作是最早的一部“詩話”著作,清人何文煥編印《歷代詩話》即以此書冠首,但嚴格地說,它還不是後世所說的詩話。唐人大量的論詩詩,如杜甫的《戲為六絕句》、《偶題》,李白、韓愈、白居易等的論詩詩等,則是以詩論詩的一種形式。唐代出現的《詩式》、《詩格》一類著作等,更進一步接近了後世所說的詩話。

宋代

詩話正式出現在宋代。第一部詩話是北宋中葉歐陽修的《六一詩話》。在這以後,詩話成為評論詩人詩作、發表詩歌理論批評意見的一種廣泛流行的形式。據郭紹虞《宋詩話考》,現存完整的宋人詩話有42種;部分流傳下來,或本無其書而由他人纂輯而成的有46種;已佚,或尚有佚文而未及輯者有50種,合計138種。

宋代詩話的發展,經歷了這樣一個過程:早期的詩話以記事為主不過不同於一般的記事筆記它所記的都是有關詩人和詩作的瑣事軼聞。歐陽修在《六一詩話》自序中說:“居士退居汝陰,而集以資閒談也。”就說明了它的宗旨在於集瑣事,資閒談。司馬光的《溫公續詩話》也同樣如此。後來,詩話的範圍不斷擴大,除記事外,逐漸增加了考訂辨證、談論句法一類的內容。南宋初許□在《彥周詩話》自序中說:“詩話者,辨句法,備古今,紀盛德,錄異事,正訛誤也。”就是對當時詩話內容的概括。詩話的再進一步發展,是越來越多地談論有關詩歌創作和詩歌理論問題,加強了它的理論批評性質。這方面成就較高的詩話有張戒的《歲寒堂詩話》、姜夔的《白石道人詩說》、嚴羽的《滄浪詩話》等。特別是嚴羽的《滄浪詩話》,不僅對當時江西詩派“以文字為詩,以才學為詩,以議論為詩”的流弊進行了尖銳的批判,而且提出了作者對於詩歌創作的比較完整、系統的綱領性意見。其中如“別材”、“別趣”說,“興趣”說(見興趣說),“妙悟”說等,都有很高的理論價值,對後世產生了廣泛深遠的影響。

明清時期

明清時期曾有不少人對宋代詩話持否定態度,認為詩話興而詩衰。個別人如袁枚甚至認為宋代詩話簡直不屑掛齒,題詩謂“我讀宋詩話,嘔吐盈中腸。附會韓與杜,瑣屑為誇張”(《題宋人詩話》)。但這實際上是不公正的。宋詩話中津津樂道地記述“點鐵成金”、“奪胎換骨”、“以禪喻詩”等說法,以及其他方面的瑣細雜事固然為數很多意義不大,但它畢竟保留和記錄了那個時代關於詩歌創作問題的許多直接間接的史料,其中也不乏理論批評方面的精闢見解,這些,還是應當予以肯定的。

詩話在宋以後,繼續有所發展。金元兩代,除元好問的《論詩絕句》外,較有價值的是王若虛的《滹南詩話》。明代詩話中,李東陽的《懷麓堂詩話》、謝榛的《四溟詩話》、王世貞的《藝苑卮言》、王世懋的《藝圃擷余》、胡應麟的《詩藪》等,也都有一些較好的見解,曾程度不同地對詩歌創作發生過影響。

清代詩話在理論批評方面取得了令人矚目的成就。首先是王夫之的《□齋詩話》,其中對於詩的情與景互生互藏的辯證關係,對於詩的“體物”、“會景”與生活積累的關係,對於詩的“意”和“勢”的關係及“咫尺寫萬里”的特點等等,都有精湛的論述和獨到的見解。葉燮的《原詩》,不僅具有嚴整的理論體系,對詩歌與現實詩歌與時代發展的關係,詩歌本身的發展規律作家所必須的“才、膽、識、力”諸條件等等,都有系統的、精闢的論述;而且在對於詩歌的特點及其與理論著作區別“定位”與“虛名”的關係等等方面的論述,識見更加精闢。王士禎的《帶經堂詩話》反映了他的神韻說主張,但理論價值遠不及《□齋詩話》。袁枚的《隨園詩話》卷帙浩繁,代表著明代公安派的性靈說在清代的餘響。其中對沈德潛強調封建綱常的格調說大加譏貶,具有一定的反封建禮教的意義。它並且針對以翁方綱為代表的提倡學問詩等主張,強調詩歌創作要出自真感情,有不少可取的意見。其他如趙翼的《甌北詩話》、潘德輿的《養一齋詩話》等,也具有一定的理論價值。近代林昌□的《射鷹樓詩話》反映了反帝愛國的時代精神,梁啓超的《飲冰室詩話》大力地鼓吹“詩界革命”並保留了許多關於“詩界革命”的史料,都曾起過積極的歷史作用。

明清時期,詞話、曲話等形式也在詩話的影響下發展起來,例如李漁的《李笠翁曲話》,況周頤的《蕙風詞話》,陳廷焯的《白雨齋詞話》,近代王國維的《人間詞話》等,其中《李笠翁曲話》和《人間詞話》,在理論上都達到了很高的水平。前者對戲曲創作中的一系列問題進行了較好的或精到的分析是戲曲文學理論方面的代表性著作;後者則在一些問題上頗有創見。此外還有總論詩、詞、曲、賦、文的,如劉熙載的《藝概》,也頗多創見。這些詞話、曲話的出現,進一步豐富了中國古代文學理論的形式。

詩話、詞話、曲話等的一般特點是:多數並不以系統、嚴密的理論分析取勝而常常以三言五語為一則發表對創作的具體問題以至藝術規律方面問題直接性的感受和意見。而它們的理論價值,通常就是在這些直接性的感受和意見中體現出來的。