名詞解釋

編輯本段生物學是研究生物及其與環境關係的一門學科。

生物定義

編輯本段通常,你可以不太費勁地區分出什麼物體是生物,而什麼物體不是生物,可是真正讓你用語言或文字來表達什麼是生物時,事情就不再那么簡單了。事實上,要給生物下一個科學的定義是極其困難的,之前人類一直都沒能解決這個問題。

廣義上的生物: 生物是一切具有新陳代謝的物體。例如,動物,植物,微生物,病毒,甚至細胞,一片綠葉,一段枝條,活的心臟,生殖細胞等等。註:新陳代謝是指新陳代謝是生物體內全部有序化學反應的總稱。新陳代謝是生物與非生物最本質的區別。 1,凡遺傳物質相同的生物(忽略生物間的微小差異)視為同一類(種)。例如人的細胞,心臟,受精卵,人視為同一類生物。 2,生殖細胞視為母本那一類(種)。例如,馬的精子與馬同類,驢的卵子與同類。馬的精子和驢的卵子結合生成的受精卵與騾子同類。

狹義上的生物:是指傳統意義的(獨立,自主)生物。包括,動物,植物,微生物三大類。

英文:Biology

生物是一門研究生命現象和生命活動規律的學科。它是農學、林學、醫學和環境科學的基礎。社會的發展,人類文明的進步,個人生活質量的提高,都要靠生物學的發展和套用。對人類來說,生物太重要了!人們的生活處處離不開生物。

基本特徵

編輯本段1.生物中除了病毒其餘都是由細胞組成的。

2.生物都有新陳代謝作用。

3.生物都能對外界事物的刺激做出反應——應激性。

4.生物都能生長、生殖和發育。

5.生物有遺傳和變異的特徵。

6.生物能適應和影響環境。

生物起源

編輯本段 生命起源是當代的重大科學課題,然而卻又是至今依舊了解甚少的最基本的生物學問題。關於生命的起源,歷史上曾經有過種種假說:如“神創說”(認為生命是由上帝或神創造的)、“自然發生說”(認為生命,尤其是簡單生命是由無生命物質自然發生的)等。這些假說多出於臆測,已被人們所否定。從近年召開的國際生命起源學術會議提出的研究論文看,當代關於生命起源的假說可歸結為兩大類:一是“化學進化說”,一是“宇宙胚種說”。細胞的全能性不是動物細胞培養的基礎,細胞的全能性是植物細胞培養的理論基礎。而動物細胞培養的理論基礎是細胞增殖。

化學進化說主張,生命起源於原始地球條件下從無機到有機,由簡單到複雜的一系列化學進化過程。宇宙胚種說則認為,地球上最初的生命是來自地球以外的宇宙空間,只是後來才在地球讓發展了起來。

化學進化說

核酸和蛋白質等生物分子是生命的物質基礎,生命的起源關鍵就在於這些生命物質的起源,即在沒有生命的原始地球上,由於自然的原因,非生命物質通過化學作用,產生出多種有機物和生物分子。因此,生命起源問題首先是原始有機物的起源與早期演化。化學進化的作用是造就一類化學材料,這些化學材料構成胺基酸,糖等通用的“結構單元”,核酸和蛋白質等生命物質就來自這結“結構單元”的組合。

1922年,生物化學家奧巴林第一個提出了一種可以驗證的假說,認為原始地球上的某些無機物,在來自閃電,太陽光的能量的作用下,變成了第一批有機分子。時隔31年之後的1953年,美國化學家米勒首次實驗證了奧巴林的這一假說。他模似原始地球上的大氣成分,用氫、甲烷、氨和水蒸氣等,通過加熱和火花放電,合成了有機分子胺基酸。繼米勒之後,許多通過模擬原始地球條件的實驗。又合成出了其他組成生命體的重要的生物分子,如嘌呤、嘧定、核糖、脫氧核糖、核苷、核苷酸、脂肪酸、卟啉和脂質等。1965年和1981年,我國又在世界上首次人工合成胰島素和酵母丙氨酸轉移核糖核酸。蛋白質和核酸的形成是由無生命到有生命的轉折點。上述兩種生物分子的人工合成成功,開始了通過人工合成生命物質去研究生命起源的新時代。

一般說來,生命的化學進化過程包括四個階段:從無機小分子生成有機小分子;從有機小分子形成有機大分子;從有機大分子組成能自我維持穩定和發展的多分子體系;從多分子體系演變為原始生命。

宇宙胚種說

過去和現在,已經提出了許多屬於宇宙胚種說的假說,如在1993年7月的第十次生命起源國際會議上,有人提出,“造成化學反應並導致生命產生的有機物,毫無穎問是與地球碰撞的彗星帶來的”,還有人推斷,是同地球碰撞在其中一顆彗星帶著一個“生命的胚胎”,穿過宇宙,將其留在了剛剛誕生的地球之上,從而有了地球生命。幾年前一位空間物理學家和一位天體物理學家也把地球生命的起源解釋為:地球生命之源可能來自40億年前墜入海洋的一顆或數顆彗星,他們也認為是彗星提供了地球生命誕生需要的原材料(他們將之謂“類生命生物”).。儘管有科學家對此類假說持強烈的反對意見(他們認為:“彗星是帶來了某些物質,但它們不是決定性的,生命所必需的物質在地球上已經存在 ”)。儘管諸如此類的觀點仍是一些尚需進一步證明的問題,但通過對隕石、彗星、星際塵雲以及其他行星上的有機分子的探索與研究。了解那些有機分子形成與發展的規律,並將其與地球上的有機分子進行比較,都將為地球上生命起源的研究提供更多的資料。

基因理論學說

基因來自父母,幾乎一生不變,但由於基因的缺陷,對一些人來說天生就容易患上某些疾病,也就是說人體內一些基因型的存在會增加患某種疾病的風險,這種基因就叫疾病易感基因。

只要知道了人體內有哪些疾病的易感基因,就可以推斷出人們容易患上哪一方面的疾病。然而,我們如何才能知道自己有哪些疾病的易感基因呢?這就需要進行基因的檢測。

基因檢測是如何進行的呢?用專用採樣棒從被測者的口腔黏膜上刮取脫落細胞,通過先進的儀器設備,科研人員就可以從這些脫落細胞中得到被測者的DNA樣本,對這些樣本進行DNA測序和SNP單核苷酸多態性檢測,就會清楚的知道被測者的基因排序和其他人有哪些不同,經過與已經發現的諸多種類疾病的基因樣本進行比對,就可以找到被測者的DNA中存在哪些疾病的易感基因。

基因檢測不等於醫學上的醫學疾病診斷,基因檢測結果能告訴你有多高的風險患上某種疾病,但並不是說您已經患上某種疾病,或者說將來一定會患上這種疾病。

通過基因檢測,可向人們提供個性化健康指導服務、個性化用藥指導服務和個性化體檢指導服務。就可以在疾病發生之前的幾年、甚至幾十年進行準確的預防,而不是盲目的保健;人們可以通過調整膳食營養、改變生活方式、增加體檢頻度、接受早期診治等多種方法,有效地規避疾病發生的環境因素。

基因檢測不僅能提前告訴我們有多高的患病風險,而且還可能明確地指導我們正確地用藥,避免藥物對我們的傷害。將會改變傳統被動醫療中的亂用藥、無效用藥和有害用藥以及盲目保健的局面。

研究生命起源的意義

研究生命起源是要弄清幾十億年生命誕生的歷史,然而其意義遠不止追根溯源,還在於可以了解生命與環境,整體與部分、結構與功能、微觀與巨觀、個體發育與系統發育以主物質和能量與信息之間的辯讓關係,可以進一步闡明遺傳變異,生長分化、複製繁殖、新陳代謝、運動感應和調節控制等生命活動的機制,從而認識和闡明生命的本質,以實現人類控制和改造生命的目標。

生物特徵

編輯本段1、有共同的物質和結構基礎

2、有新陳代謝現象

3、有應激性(如植物的向地性、向光性等)

4、有生長,發育,生殖的現象

5、有遺傳變異的特徵

6、能夠適應一定環境和改變環境

7、生物的生活需要營養

8、生物能進行呼吸

9、能夠排除體內廢氣物質

生物多樣性

編輯本段生物多樣性指的是地球上生物圈中所有的生物,即動物、植物、微生物,以及它們所擁有的基因和生存環境。它包含三個層次:物種多樣性,遺傳多樣性,生態系統多樣性。

簡單地說,生物多樣性表現的是千千萬萬的生物種類。在地球上熱帶雨林中生活著全世界半數以上的物種(約500萬種),因此,那裡的生物多樣性最為豐富。

生物多樣性具有很高的價值,它不僅可以為工業提供原料,如膠、油脂、芳香油、纖維等,還可以為人類提供各種特殊的基因,如耐寒抗病基因,使培育動植物新品種成為可能。許多野生動植物還是珍貴的藥材,為治療疑難病症提供了可能。

隨著環境的污染與破壞,比如森林砍伐、植被破壞、濫捕亂獵等,目前世界上的生物物種正在以每天幾十種的速度消失。這是地球資源的巨大損失,因為物種一旦消失,就永不再生。消失的物種不僅會使人類失去一種自然資源,還會通過食物鏈引起其他物種的消失。如今,人類都在呼籲保護生物多樣性並為之付諸行動。

化學成分

編輯本段一切生命活動與細胞的化學成分密切相關。

原生質是細胞內的生命物質,主要成分是蛋白質,脂類和核酸。原生質分化為細胞膜,細胞質和細胞核等部分,細胞壁不是原生質。

構成細胞的大量元素是C、H、O、N、P、S、k、Ca、Mg等,這些元素有些是細胞的組成物質,有些則是維持細胞正常生命活動所必需的物質。例如:C、H、O和N都是構成生命物質的必需元素,它們均是構成蛋白質的必要成分。蛋白質則是原生質的主要構成成分,可以說沒有蛋白質就沒有生命,P和S也是細胞生命物質的重要組成成分。核酸和磷脂這些重要化合物均含有P,P還參與細胞的能量代謝。

細胞的化學成分主要是構成細胞的各種化合物。這些化合物包括無機物和有機物。一般指含碳氫的化合物及其衍生物就叫有機物。各種物質在活細胞中的含量從少到多的正常排序是:核酸、無機鹽、蛋白質、水

生物的螺鏇結構

在生物界,螺鏇結構是生物結構的基本形態之一,無論是巨觀的動物、植物界,還是微觀的微生物;無論是染色體,還是生物大分子如DNA和蛋白質分子,都有螺鏇形結構

基本單位

編輯本段細胞是生物體結構和功能的基本單位。

原核細胞—— 一類沒有完整細胞核的細胞。其DNA不與蛋白質結合,沒有膜包裹。幾乎沒有細胞器。一般以無絲分裂方式增殖。主要有:細菌、藍藻、放線菌、支原體和衣原體等。

真核細胞—— 一類具有完整細胞核的細胞。其DNA與蛋白質結合,有膜包裹。有多種特定功能的細胞器。細胞增殖的方式除了無絲分裂方式外,還有有絲分裂和減數分裂(形成配子)。

第三類生物——海底生物,其基因2/3是與我們見到的生物不同的。

細胞的顯微結構:光鏡下就能看到的結構,例如細胞膜、細胞核、細胞質。

細胞的超微結構:電鏡下看到的細胞結構。內質網、高爾基複合體、溶酶體、過氧化物體、細胞核外膜等。它們有共同的起源,功能上相互聯繫,並可彼此轉化。

真核生物

編輯本段由真核細胞構成的生物。包括原生生物界、真菌界、植物界和動物界。真核細胞與原核細胞的主要區別是:

①真核細胞具有由染色體、核仁、核液、雙層核膜等構成的細胞核;原核細胞無核膜、核仁,故無真正的細胞核,僅有由核酸集中組成的擬核。

②真核細胞的轉錄在細胞核中進行,蛋白質的合成在細胞質中進行,而原核細胞的轉錄與蛋白質的合成交聯在一起進行。

③真核細胞有內質網、高爾基體、溶酶體、液泡等細胞器,原核細胞沒有。

④真核生物中除某些低等類群(如甲藻等)的細胞以外,染色體上都有5種或4種組蛋白與DNA結合,形成核小體;而在原核生物則無。

⑤真核細胞在細胞周期中有專門的DNA複製期(S期);原核細胞則沒有,其DNA複製常是連續進行的。

⑥真核細胞的有絲分裂是原核細胞所沒有的。

⑦真核細胞有發達的微管系統,其鞭毛(纖毛)、中心粒、紡錘體等都與微管有關,原核生物則否。

⑧真核細胞有由肌動、肌球蛋白等構成的微纖維系統,後者與胞質環流、吞噬作用等密切相關;而原核生物卻沒有這種系統,因而也沒有胞質環流和吞噬作用。

⑨真核細胞的核糖體為80S型,原核生物的為70S型,兩者在化學組成和形態結構上都有明顯的區別。

⑩真核細胞含有的線粒體,為雙層被膜所包裹,有自己特有的基因組、核酸合成系統與蛋白質合成系統,其內膜上有與氧化磷酸化相關的電子傳遞鏈。原核細胞功能上與線粒體相當的結構是質膜和由質膜內褶形成的結構,但後者既沒有自己特有的基因組,也沒有自己特有的合成系統。真核生物的植物含有葉綠體,它們亦為雙層膜所包裹,也有自己特有的基因組和合成系統。與光合磷酸化相關的電子傳遞系統位於由葉綠體的內膜內褶形成的片層上。原核生物中的藍細菌和光合細菌,雖然也具有進行光合作用的膜結構,稱之為類囊體,散布於細胞質中,未被雙層膜包裹,不形成葉綠體。

最原始的真核生物的直接祖先很可能是一種異常巨大的原核生物,體內具有由質膜內褶而成的象內質網那樣的內膜系統和原始的微纖維系統,能夠作變形運動和吞噬。以後內膜系統的一部分包圍了染色質,於是就形成了最原始的細胞核。內膜系統的其他部分則分別發展為高爾基體、溶酶體等細胞器。按照美國學者L.馬古利斯等重新提出的“內共生說”(見細胞起源),線粒體起源於胞內共生的能進行氧化磷酸化的真細菌,而葉綠體則起源於胞內共生的能進行光合作用的藍細菌。

原核生物

編輯本段由原核細胞組成的生物。包括藍細菌、細菌、古細菌、放線菌、立克次氏體、螺鏇體、支原體和衣原體等。具有以下特點:

①核質與細胞質之間無核膜,因而無成形的細胞核。

②遺傳物質是一條不與組蛋白結合的環狀雙螺鏇脫氧核糖核酸(DNA)絲,不構成染色體(有的原核生物在其主基因組外還有更小的能進出細胞的質粒DNA)。

③以簡單二分裂方式繁殖,無有絲分裂或減數分裂。

④鞭毛並非由微管構成,更無“9+2”的結構,僅由幾條螺鏇或平行的蛋白質絲構成。

⑤細胞質內僅有核糖體而沒有線粒體、高爾基體、內質網、溶酶體、液泡和質體(植物)、中心粒等細胞器,核糖體的沉降係數為70S。

⑥大部分原核生物有成分和結構獨特的細胞壁等等。

生物分類

編輯本段生物的一般分類層次:界 、門 、綱 、目 、科、 屬 、種

生物的具體分類層次:總界(Superkingdom)、界(Kingdom)、門(Phylum)、亞門(Subphylum)、總綱(Superclass)、綱(Class)、亞綱(Subclass)、總目(Superorder)、目(Order)、亞目(Suborder)、總科(Superfamily(-oidae))、科(Family(-idae))、亞科(Subfamily(-inae))、屬(Genus)、亞屬(Subgenus)、種(Species)、亞種(Subspecies).

生物是由原核生物、真核生物組成,也就是動物、植物、微生物,其特徵是可以進行新陳代謝。

植物有藻類植物、苔癬、蕨類植物、種子植物(草本植物屬於種子植物)、微生植物;

動物有哺乳動物、兩棲動物、海洋動物、微生動物;

微生物有真菌、細菌、支原體、衣原體、立克次體、螺鏇體、放線菌、病毒。

生物(除病毒外)都是由細胞構成。

細胞的生活需要有機物和無機物。

有機物(含碳,可以燃燒的物質叫有機物),如:糖、澱粉、蛋白質、核酸。

無機物(不含碳,不可燃燒),如:水、無機鹽、氧氣。

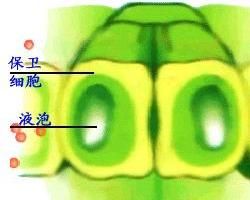

植物細胞構成:細胞膜、細胞核、細胞質、線粒體、細胞壁、葉綠體、液泡

動物細胞構成:細胞膜、細胞核、細胞質、線粒體

名詞釋義

編輯本段 緒論

*1、應激性:任何生物體對外界的刺激都能發生一定的反應。趨向有利刺激,逃避不利刺激。

*2、反射:人和動物在神經系統的參與下,對體內和外界環境的各種刺激所發生的規律性的反應。

細胞的化學成分

3、原生質:是細胞內的生命物質。它的主要成分是蛋白質、脂類和核酸。細胞是由原生質構成的。構成細胞的這一小團原生質又分化為細胞膜、細胞質和細胞核等部分。

4、結合水:水在細胞中以兩種形式存在,一部分與細胞內的其他物質結合,叫結合水。結合水是細胞結構的組成成分。

5、自由水:大部分以游離的形式存在,可以自由流動,叫自由水。

*6、縮合:胺基酸分子互相結合的方式是:一個胺基酸分子的羧基(—COOH)和另一個胺基酸分子的氨基(—NH2)相連線,同時失去一分子的水,這種結合方式叫縮合。

*7、肽鍵:連線兩個胺基酸分子的(—NH—CO—)叫做肽鍵。

8、二肽:由兩個胺基酸分子縮合而成的化合物,叫做二肽。

9、多肽:由多個胺基酸分子縮合而成的含有多個肽鍵的化合物,叫做多肽。

10、核酸:核酸最初是從細胞核中提取出來的,呈酸性,因此叫做核酸。

11、脫氧核糖核酸:含有脫氧核糖的核酸,叫做脫氧核糖核酸,簡稱DNA.

12、核糖核酸:含有核糖的核酸,叫做核糖核酸,簡稱RNA.

細胞的結構和功能

*13、顯微結構:在普通光學顯微鏡中能夠觀察到的細胞結構。

*14、亞顯微結構:又稱超微結構。指在普通光學顯微鏡下觀察不能分辨清楚的細胞內各種微細結構。

15、細胞膜:又稱原生質膜或質膜,是細胞的原生質體分化形成,並位於其外表面的一層極薄的膜結構。

16、膜蛋白:指細胞內各種膜結構中蛋白質成分。

17、載體蛋白:膜結構中與物質運輸有關的一種跨膜蛋白質。這種膜運輸蛋白質具有專一的結合部位,對所結合的物質具有高度選擇性,只能同專一物質結合的特性類似於酶同底物的反應。當某種載體蛋白的外端表面的結合部位與專一性物質結合後,載體蛋白分子就發生構象變化,將該物質分子運轉到膜的內表面,隨之釋放到細胞質中。

*18、細胞質:在細胞膜以內、細胞核以外的原生質,叫做細胞質。在光學顯微鏡下觀察活細胞,可以看到細胞質是透明的膠狀物,細胞質主要包括基質和細胞器。

*19、細胞質基質:細胞質內呈液態的部分是基質。

*20、細胞器:細胞質中具有特定功能的各種亞細胞結構的總稱。

*21、染色質:在細胞核中分布著一些容易被鹼性染料染成深色的物質,這些物質是由DNA和蛋白質組成的。在細胞分裂間期,這些物質成為細長的絲,交織成網狀,這些絲狀物質就是染色質。

*22、染色體:在細胞分裂期,細胞核內長絲狀的染色質高度螺鏇化,縮短變粗,形成光學顯微鏡下可以看見的染色體。

細胞分裂

*23、細胞周期:連續分裂的細胞,從上一次分裂完成時開始,到下一次分裂完成時為止,這是一個細胞周期。一個細胞周期包括兩個階段:分裂間期和分裂期。

24、分裂間期:從細胞在上一次分裂結束之後到下一次分裂之前。

25、分裂期:在分裂間期結束之後,就進入分裂期。

新陳代謝概述

*26、新陳代謝:生物體與外界環境之間物質和能量的交換,以及生物體內物質和能量的轉變過程,叫做新陳代謝。

*27、同化作用(合成代謝):在新陳代謝過程中,生物體把從外界環境中攝取的營養物質轉變成自身的組成物質,並儲存能量,這叫做同化作用。

*28、異化作用(分解代謝):生物體把組成自身的一部分物質加以分解,釋放出其中的能量,並把代謝的最終產物排出體外,這叫做異化作用。

*29、酶:酶是活細胞所產生的具有催化能力的一類特殊的蛋白質。

水分代謝

*30、水分代謝:指植物對水分的吸收、運輸、利用和散失的過程。

*31、滲透作用:水分子(或其他溶劑分子)通過半透膜的擴散,叫做滲透作用。

32、滲透吸水:靠滲透作用吸收水分的過程。

*33、原生質層:包括細胞膜、液泡膜和這兩層膜之間的細胞質。

34、質壁分離:原生質層與細胞壁分離的現象,叫做質壁分離。

*35、蒸騰作用:植物體內的水分,以水蒸氣的形式通過葉的氣孔散失到大氣中的過程。

礦質代謝

*36、礦質代謝:指植物對礦質元素的吸收、運輸和利用的過程。

*37、礦質元素:一般指除了C、H、O以外,主要由根系從土壤中吸收的元素。

光合作用

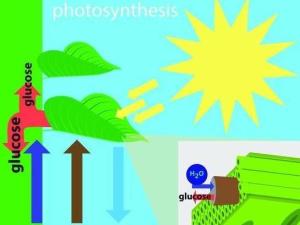

*38、光合作用:是綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水合成儲存能量的有機物,並且釋放出氧氣的過程。

呼吸作用

*39、生物的呼吸作用(又叫生物氧化):生物體內的有機物在細胞中經過一系列的氧化分解,最終生成二氧化碳或其它產物,並且釋放出能量的總過程。

*40、有氧呼吸:是指細胞在氧氣的參與下,通過酶的催化作用,把糖類等有機物徹底氧化分解,產生出二氧化碳和水,同時釋放出大量的能量的過程。有氧呼吸是高等動植物進行呼吸作用的主要形式。

*41、無氧呼吸:一般是指在無氧條件下,通過酶的催化作用,植物細胞把糖類等有機物分解成為不徹底的氧化產物,同時釋放出少量能量的過程。這個過程對於高等動植物來說稱為無氧呼吸。

42、發酵:一般是指在無氧條件下,通過酶的催化作用,植物細胞把糖類等有機物分解成為不徹底的氧化產物,同時釋放出少量能量的過程。如果用於微生物,習慣上稱為發酵。

物質代謝

*43、食物的消化:指在消化道中,將結構複雜、不溶於水的大分子有機物,轉變變成為結構簡單、溶於水的小分子有機物。

*44、營養物質的吸收:是指包括水分、無機鹽等在內的各種營養物質通過消化道的上皮細胞進入血液和淋巴的過程。

能量代謝

*45、能量代謝:指生物體對能量的儲存、釋放、轉移和利用等過程。

46、內呼吸:機體內的全部細胞從內環境吸入氧和排出二氧化碳,以及氧在細胞內的利用的生理過程。

47、外呼吸:機體從外界環境吸入氧和排出二氧化碳的生理過程。

新陳代謝的基本類型

48、自養型:生物體在同化作用的過程中,能夠直接把從外界環境攝取的無機物轉變成為自身的組成物質,並儲存了能量,這種新陳代謝類型叫做自養型。

49、異養型:生物體在同化作用的過程中,不能直接利用無機物製成有機物,只能把從外界攝取的現成的有機物轉變成自身的組成物質,並儲存了能量,這種新陳代謝類型叫做異氧型。

50、需氧型(有氧呼吸型):生物體在異化作用的過程中,必須不斷從外界環境中攝取氧來氧化分解自身的組成物質,以釋放能量,並排出二氧化碳,這種新陳代謝類型叫做需氧型。

51、厭氧型(無氧呼吸型):生物體在異化作用的過程中,在缺氧的條件下,依靠酶的作用使有機物分解,以獲得進行生命活動所需的能量,這種新陳代謝類型叫做厭氧型。

生物的生殖和發育

52、生物的生殖:生物體產生自己的後代的過程,叫做生物的生殖。

*53、無性生殖:是指不經過生殖細胞的結合,由母體直接產生出新個體的生殖方式。

54、分裂生殖:又叫裂殖,是生物由一個母體分裂成兩個子體的生殖方式。

55、孢子和孢子生殖:有的生物,身體長成以後,能夠產生一種細胞,這種細胞不經過兩兩結合,就可以直接形成新個體。這種細胞叫孢子,這種生殖方式叫做孢子生殖。

56、出芽生殖:又叫芽殖,是由母體在一定的部位生出芽體的生殖方式。芽體逐漸長大,形成與母體一樣的個體,並從母體上脫落下來,成為完整的新個體。

*57、營養生殖:由植物體的營養器官(根、莖、葉)產生出新個體的生殖方式。

*58、有性生殖:是指經過兩性生殖細胞的結合,產生合子,由合子發育成新個體的生殖方式。這是生物界中普遍存在的生殖方式。

59、配子生殖:由親體產生的有性生殖細胞——配子,兩兩相配成對,互相結合,成為合子,再由合子發育成新個體的生殖方式,叫做配子生殖。

60、卵細胞:在進行有性生殖時,有的細胞長的大,失去鞭毛,不能遊動,這種大的配子叫做卵細胞。

61、精子:有的細胞能夠產生大量的小細胞,小細胞生有兩根鞭毛,能夠遊動,這種小的配子叫做精子。

62、卵式生殖:卵細胞與精子結合的生殖方式叫做卵式生殖。

*63、減數分裂:是在有性生殖過程中進行的特殊的有絲分裂,分裂過程中細胞連續分裂兩次,而染色體和DNA只複製一次。分裂產生的生殖細胞中染色體和DNA數目只有原始生殖細胞的一半。

*64、同源染色體:減數分裂過程中,聯會配對的兩條染色體,形狀和大小一般都相同,一個來自父方,一個來自母方。叫做同源染色體。

65、聯會:減數分裂過程中,同源染色體兩兩配對的現象,叫做聯會。

*66、四分體:減數分裂過程中,聯會配對的每一對同源染色體含有四個染色單體,叫做四分體。

67、受精作用:精子與卵細胞結合成為合子的過程,叫做受精作用。

*68、生物的個體發育:受精卵經過細胞分裂(有絲分裂)、組織分化和器官形成,直到發育成性成熟個體的過程叫做生物的個體發育。

69、被子植物:凡是胚珠有子房包被著,種子有果皮包被著的植物,就叫做被子植物。

99、胚的發育:是指受精卵發育成為幼體。

70、胚後發育:是指幼體從卵膜內孵化出來或從母體生出來並發育成為性成熟的個體。

71、變態發育:幼體和成體差別很大,而且形態的改變又是集中在短時間內完成的,這種胚後發育叫做變態發育。

生命活動的調節

72植物的向性運動:指植物體受到單一方向的外界刺激而引起的定向運動。

*73、植物激素:植物體的一定部位產生的對植物體的新陳代謝、生長發育等生命活動起調節作用的特殊微量化學物質。

74、生長素的二重性:指低濃度的生長素可以促進植物生長,而高濃度的生長素則抑制植物生長,甚至殺死植物。 (濃度的高、低是針對最適濃度而言)

75頂端優勢:植物的頂芽優先生長而側芽受到抑制的現象。

76、體液調節:指某些化學物質(如激素,二氧化碳)通過體液的傳送,對人和動物的生理活動進行的調節。

*77、動物激素:動物體的內分泌腺產生的對動物的新陳代謝、生長發育等生命活動起調節作用的特殊微量化學物質。

78、反饋調節:指在大腦皮層的影響下,下丘腦通過垂體,調節和控制某些內分泌腺中激素的合成和分泌;而激素進入血液後,又可以反過來調節下丘腦和垂體中有關激素的合成和分泌。

79、協同作用:指不同激素對同一生理效應都發揮作用,從而達到增強效應的結果。

80、拮抗作用:指不同的激素對某一生理效應發揮相反的作用。

*81、內激素:是由昆蟲體內的內分泌器官分泌的。它對昆蟲的生長發育等生長發育等生命活動起著調節作用。

*82、外激素(信息激素):一般是由昆蟲體表的腺體分泌到體外的一類揮發性的化學物質。在同種的個體間傳遞化學信息,因此又叫信息激素。

遺傳與變異

83、遺傳現象:生物的親代與子代之間,在形態、結構和功能上常常相似的現象。

84、變異現象:生物的親代與子代之間,子代的不同個體之間,總是或多或少的存在著差異的現象。

遺傳是相對的,變異是絕對的,遺傳和變異在生物的進化中同等重要。

*85、細胞核遺傳:細胞核遺傳指由細胞核里的遺傳物質控制的遺傳現象。

86、細胞質遺傳:指由細胞質(線粒體和葉綠體)中的遺傳物質控制的遺傳現象。

細胞核遺傳遵循孟達爾的遺傳定律,細胞質遺傳不遵循。兩者的遺傳物質都是DNA. *87、性狀:生物體在形態、結構、生理等方面所具有的區別性特徵。

*88、DNA 的複製:是指以親代DNA分子為模板來合成子代DNA的過程。

89、半保留複製:指DNA 的複製過程中,子代DNA分子都保留了原來DNA分子中的一條鏈。

*90、基因:是控制生物性狀的遺傳物質的功能單位和結構單位,是有遺傳效應的DNA片段。

基因在染色體上呈線性排列,每個基因中可以含有成百上千個脫氧核苷酸。

*91、遺傳信息:基因的脫氧核苷酸排列順序就代表遺傳信息。

*92、轉錄:指在細胞核中,以DNA的一條鏈為模板,按照鹼基互補配對原則,合成RNA的過程。

*93、翻譯:指在細胞質中的核糖體上,以信使RNA為模板,一轉運RNA為運載工具,按照鹼基互補配對原則,合成具有一定胺基酸順序的蛋白質的過程。

*94、中心法則:遺傳信息從DNA傳遞給RNA,再從RNA傳遞給蛋白質的轉錄和翻譯過程,以及遺傳信息從DNA傳遞給DNA的複製過程。

後發現,某些病毒中RNA同樣可以反過來決定DNA,為逆轉錄。是對“中心法則”的補充和完善。

*95、密碼子:信使RNA上決定一個胺基酸的三個相鄰的鹼基,叫做密碼子。

*96、相對性狀:同種生物同一性狀的不同表現類型,叫做相對性狀。

97、顯性性狀:在遺傳學上,把雜種F1中顯現出來的那個親本性狀叫做顯性性狀。

98、隱性性狀:在遺傳學上,把雜種F1中未顯現出來的那個親本性狀叫做隱性性狀。

99、性狀分離:在雜種後代中顯現不同性狀的現象,叫做性狀分離。

100、顯性基因:控制顯性性狀的基因,叫做顯性基因。

101、隱性基因:控制隱性性狀的基因,叫做隱性基因。

*102、等位基因:在一對同源染色體的同一位置上的,控制著相對性狀的基因,叫做等位基因。(Dd)

*103、等同基因:在一對同源染色體的同一位置上的,控制著相同性狀的基因,叫做等同基因。(DD或dd)

104、表現型:是指生物個體所表現出來的性狀。

105、基因型:是指與表現型有關係的基因組成。

*106、純合體:由含有相同基因的配子結合成的合子發育而成的個體。

純合體自交後代不發生性狀分離。

*107、雜合體:由含有不同基因的配子結合成的合子發育而成的個體。

雜合體自交後代要發生性狀分離。

108、測交:讓雜種子一代與隱性類型相交,用來測定F1的基因型。

*109、基因的分離定律:在進行減數分裂的時候,等位基因隨著同源染色體的分開而分離,分別進入兩個配子中,獨立地隨著配子遺傳給後代,這就是基因分離規律。

*110、基因的自由組合規律:在F1產生配子時,在等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因表現為自由組合,這一規律就叫基因的自由組合規律。

111、性狀分離:在雜種後代中,同時呈現出顯性性狀和隱性性狀的現象。

112、染色體組型(也叫核型):指某一種生物體中全部染色體的數目、大小和形態特徵。

*113、性別決定:一般是指雌雄異體的生物決定性別的方式。

114、性染色體:與決定性別有關染色體。

115、常染色體:與決定性別無關的染色體叫做。

116、伴性遺傳:性染色體上的基因,所控制的遺傳性狀與性別相聯繫,這種遺傳方式叫做伴性遺傳。

*117、基因重組:是指控制不同性狀的基因的重新組合。

*118、基因突變:是指基因結構的改變,包括DNA鹼基對的增添、缺失或改變。

119、自然突變:在自然條件下發生的基因突變。

120、誘發突變(人工誘變):在人為條件下,利用物理的、化學的因素來處理生物,使它發生基因突變。

121、誘變育種:在人為條件下,利用物理的、化學的因素來處理生物,使它發生基因突變,從中選育生物新品種的育種方法。

*122、染色體變異:在自然因素或人為因素的影響下,染色體的結構和數目發生改變引起的變異,叫染色體變異。

123、染色體組:細胞中形態和功能上各不相同,但是都攜帶著控制一種生物生長發育、遺傳變異的全部信息的一組非同源染色體。

生命的起源和生物的進化

*130、古生物學:是研究地質歷史時期生物的發生、發展、分類、演化、分布等規律的科學,它的研究對象是保存在地層中的古代生物的遺體、遺蹟或遺物——化石。

*131、 胚胎學:是研究動植物的胚胎形成和發育過程的科學。

*132、比較解剖學:是對各類脊椎動物的器官和系統進行解剖和比較研究的科學。

*133、同源器官:是指起源相同,結構和部位相似,而形態和功能不同的器官。

*134、生存鬥爭:生物個體(同種或異種的)之間的相互鬥爭,以及生物與無機自然條件(如乾旱,寒冷)之間的鬥爭,賴以維持個體生存並繁衍種族的自然現象。

135、自然選擇:在生存鬥爭中,適者生存,不適者淘汰的過程叫自然選擇。

136、適應:生物與環境表現相適合的現象。

生物與環境的關係

137、生態學:研究生物與環境之間相互關係的科學,叫做生態學。

*138、生態因素:環境中影響生物的形態、生理和分布的因素,叫做生態因素。

139、陽生植物:在比較強的光照下才生長得好的植物。

140、陰生植物:在比較弱的光照下才生長得好的植物。

141、長日照植物:需要較長的日照才能開花結果的植物。

142、短日照植物:需要較長的日照才能開花結果的植物。:

143、種內關係:同種生物的不同個體或群體之間的關係。

144、種內互助:同種生物之間發生的一些有利於捕食或者防禦敵害的行為。

145、種內鬥爭:同種生物的不同個體之間由於爭奪食物、資源、配偶等發生矛盾的現象。

146、種間關係:是指不同生物之間的關係,包括共生、寄生、競爭、捕食等。

147、種間互助:不同種的生物之間發生的對雙方或者一方有利的行為。

148、種間鬥爭:不同種的生物之間由於爭奪資源、空間等所發生矛盾的現象。

*149、共生:兩種生物共同生活在一起,相互依賴,彼此有利;如果彼此分開,則雙方或者一方不能獨立生存(——互惠互利,不能分開)。

*158、種群:在一定時間和自然區域內同種生物個體的總和(——同種生物的所有個體)。

*159、生物群落:在一定時間和自然區域內相互之間有直接或間接關係的各種生物個體的總和(——所有種群的總和)。

*160、生態系統:在一定的時間和自然區域內,各種生物之間以及生物與無機環境之間通過物質循環和能量流動相互作用所形成的有機統一體(自然系統)叫做生態系統(——生物群落和無機環境作用構成)。

161、種群密度:是指單位空間內某種群的個體數量。

162、年齡組成:是指一個種群中各年齡期個體數目的比例(——形成增長型,穩定型、衰退型)。

163、性別比例:是指種群中有繁殖能力的雌雄個體數目在種群中所占的比例(——雌多於雄,雄多於雌、雌雄相當三中類型)。

164、出生率:是指種群中單位數量的個體在單位時間內新產生的個體數目。

165、死亡率:是指種群中單位數量的個體在單位時間內死亡的個體數目。

166、生物群落的結構:是指群落中各種生物在空間上的配置情況,包括垂直結構和水平結構等方面。

167、生產者:指生態系統中的自養型生物(——包括綠色植物、非綠色植物和自養型微生物)。

168、消費者:指只能利用現存的有機物的動物。

169、分解者:主要是指細菌、真菌等營腐生生活的微生物,它們能把動植物的屍體、排泄物和殘落物等所含有的有機物,分解成簡單的無機物,歸還到無機環境中,在重新被綠色植物利用來製造有機物。

*170、食物鏈:在生態系統中,各種生物之間由於事物關係而形成的一種聯繫,叫做食物鏈。

*171、食物網:在一個生態系統中,許多食物鏈彼此相互交錯連線的複雜營養關係,叫做食物網。

*172、能量流動:指生態系統中能量的輸入、傳遞和散失的過程(——能量流動的起點、總能量和流動渠道)。

*173、物質循環:指組成生物體的基本元素,不斷的進行著從無機環境到生物群落,又從生物群落到無機環境的循環過程。

這裡的生態系統指的是生物圈,其物質循環帶有全球性,又叫生物地球化學循環。

*174、碳的循環:碳以二氧化碳形式從無機環境進入生物群落,以有機物形式在生物群落的各成分之間傳遞,最終又以二氧化碳的形式回到無機環境的過程。

碳循環始終與能量流動結合在一起。

*175、生態平衡:生態系統發展到一定階段,它的生產者、消費者和分解者之間能夠較長時間地保持著一種動態的平衡(它的能量流動和物質循環能夠較長時間的保持動態平衡),這種平衡狀態叫做生態平衡。

176、自然因素:主要是指自然界發生的異常變化,或者自然界本來就存在的對人類和生物有害的因素。

177、人為因素:主要是指人類對自然的不合理利用、工農業發展帶來的環境污染等。

環境保護

178、就地保護:指為了保護生物多樣性,把包含保護對象在內的一定面積的陸地或水體劃分出來,進行保護和管理。

就地保護的對象:主要包括有代表性的自然生態系統和珍稀瀕危動植物的天然集中分布區等。就地保護主要是指建立自然保護區。

*179、自然保護區:為了保護自然和自然資源,特別是保護珍貴稀有的動植物資源,保護代表不同自然地帶的自然環境和生態系統,國家劃出一定的區域加以保護,這些區域叫做自然保護區。

180、遷地保護:指為了保護生物多樣性,把因為生存條件不復存在,物種數量極少或難以找到配偶等原因,而生存和繁衍受到嚴重威脅的物種遷出原地,移入動物園、植物園、水族館和瀕危動物繁育中心,進行特殊的保護和管理。

遷地保護是就地保護的補充,為行將滅絕的生物提供了最後的生存機會。

181、生物富集作用:指環境中的一些污染物(如重金屬、化學農藥),通過食物鏈在生物體內大量積聚的過程。

生物富集作用隨著食物鏈的延長而不斷加強。

182、水體富營養化:指由於水體中氮、磷等植物必需的礦質元素含量過多,導致藻類植物等大量繁殖,並引起水質惡化和水生動物死亡的現象。

183、水華:富營養化的池塘和湖泊,由於某些藻類植物的過度生長,使水面形成綠色藻層;藍藻釋放的毒素殺死魚蝦和貝類等,並使水體產生惡臭,這種現象叫做水華。

184、赤潮:富營養化的海水,由於某些微小生物的急劇繁殖,導致海水變色,水質惡化,並使魚蝦和貝類大量死亡的現象叫做赤潮。

*185、生物淨化:指生物體通過吸收、分解和轉化作用,使生態環境中的污染物的濃度和毒性降低或消失的過程。

生物淨化過程中,綠色植物和微生物起重要作用。

*186、綠色食品:指按照特定的生產方式生產,經過專門機構認定和許可後,使用綠色食品標誌的無污染、安全、優質的營養食品。

生物學

編輯本段自然科學的一個門類。研究生物的結構、功能、發生和發展的規律。根據研究對象,分為動物學、植物學、微生物學、細胞生物學、分子生物學等;根據研究內容,分為分類學、解剖學、生理學、遺傳學、生態學等。是研究生物各個層次的種類、結構、功能、行為、發育和起源進化以及生物與周圍環境的關係等的科學。人是生物的一種,也是生物學的研究對象。

相關擴展

植物學、孢粉學,

動物學、分子生物學、生物分類學、習性學,

微生物學、細菌學、微生物生理學、微生物遺傳學、土壤微生物學,

細胞學、細胞生物學、細胞化學、細胞遺傳學,

生理學、免疫學、胚胎學、優生學、悉生生物學,

遺傳學、分子遺傳學、生態學、仿生學,

生物物理學、生物力學、生物力能學、生物聲學、生物化學、生物數學。

生物利用

編輯本段1、生物技術的最新進展

近年來,生物技術的開發已取得巨大進展,基因的分離、擴增、重組以及體細胞的克隆技術都已實現,某此蛋白質的結構和協能已經探明。快速繁殖脫毒、組織培養、胚胎移植、胚胎切割和單克隆抗體等技術已進入實用階段,預計到2000年時產值可超過1000億美元。

科學家已從單個基因的測序轉到有計畫、大規模地測繪人類、水稻等重要生物體的基因圖譜。全世界已有6000多項農作物方面的生物技術研究成果進入田間試驗,抗蟲害的轉基因水稻、玉米、土豆、棉花和南瓜等已在美國和加拿大大面積試種。美國種值的轉基因作物越來越多,1998年種植7000萬英畝轉基因玉米和大豆,而幾年前則很少。菲律賓國際水稻研究所育成的“超級稻”,在3年內可推廣種植,它可以使水稻單產提高20%-25%。據法國《論壇報》近日報導,紡織業已採用了既不用化肥也不用農藥的生物技術棉花。從1996年開始,美國專門生產“戶外用”服裝的帕塔戈尼亞公司使用的棉花100%是用生物技術生產的棉花。現在,美國是全球主要的生物棉花生產國,每年產量是2800噸,繼美國之後是印度(年產量是930噸)、土耳其(800噸)和秘魯(650噸)。

據美聯社報導,美國科學家已運用生物技術設使一隻老鼠長出一個大象的卵,該技術在未來可以幫助拯救世界上的一些瀕危動物。老鼠可被用作製造其他動物的卵子的“工廠”,這些卵在受精後,可用來使瀕危動物懷孕。

2、人類基因組項目在本世紀初完成

人類基因組織項目在本世紀初完成,這將極大推動醫學領域的研究活動,改變診斷和治療疾病的方式,有利於人們健康。英國帝國癌症研究基金會的研究科學家卡羅爾·西拉科教授說:“在今後50年,主要置人於死地的殺手可能被消滅掉。

在幾十年內,基因條碼將具有更深刻的意義。一旦科學家更多地了解了導致癌症或者中風的生物途徑,這此條碼將變成預知未來的“水晶球”。在交織的DNA鏈中,基因條碼將有可能確定人們未來可能出現的疾病以及人們患上這些疾病的可能性。

3、生物技術能使多種疾病得到有效防治

由於基因組項目的完成和生物技術的進步,今後癌症病人不需要經歷痛苦的治療過程,他們將使用根據基因篩選而制定的治療方法。基因分析將使醫生有可能在分子層面上評估化療既殺死患者的健康細胞又殺死癌細胞的問題,並使他們有可能針對不同患者的具體病情加以糾正。科學家正逐漸解開癌症、血管堵塞和阿耳海默氏症的生化途徑,他們能把新的基因移植到人體內,治療疾病。許多危害人類的疾病,如心血管病、癌症、愛滋病等,糖尿病等,將得到有效的預防、治療和控制。美國有數十家公司已用“合理藥物設計”法設計超級藥物,這種方法把生物技術和化學緊密地結合起來,能醫治目前藥物不能醫治的癌症、愛滋病和多發性硬化症等致命疾病,有的已經進入人體試驗階段。專家們預計,這方面的研究將對遺傳機制、發育機制和免疫機制有更多的了解,不但有助於治療一些遺傳疾病,而且對了解生物進行過程也有重大的意義。科學家最終可能發現阻止患心臟病和癌症的方法。

4、人類將全面進入克隆時代

克隆技術是生物技術領域一個具有劃時代意義的重大科技突破,隨著在英國克隆的“多莉”羊的出生,引起世界範圍人們的高度重視,科學家認為它預示著“21世紀人類將全面進入克隆時代”。多莉已在1998年4月順利產下它的第一隻羊羔,這表明,由一隻成熟細胞克隆出的羊可以受孕並足月懷胎,產出一隻健康羊羔。曾幫助克隆出多莉羊的PPL製藥公司在今年還克隆出一頭牛犢。

克隆出“多莉”的羅斯林研究所的科學家說,克隆體有生產健康的後代對於核轉移技術的商業化很重要。採用克隆技術的好處是:可以加快良種家畜的繁殖,從而有可能使畜牧業發生一場革命;可以培養出一批批優質的牛羊品種,以滿足人們的需要;可以拯救瀕危野生物,保持生態平衡;可在醫學領域大量生產人們所急需的許多名貴藥品。此外,採用克隆技術,可以對植物的細胞、組織或器官進行克隆,改變過去“靠天吃飯”的傳統農業。總之,在這世紀之交,在隆技術的發展將會改變人類的生存環境,大大造福於人類。

克隆技術還可以帶來醫學突破。克隆出“多莉”羊的科學家說,如果倫理及法律許可,為不育夫婦克隆嬰兒的事最終會出現。克隆羊多莉的培育者伊恩·維爾穆特說:“生活中的許多事情都有兩面性。現在,我毫不懷疑,這種技術的潛在益處要遠遠大於其潛在壞處。就人類克隆來說,這項研究將大大延長人類生命。”

5、生物技術將與計算機技術相結合

生物技術與計算機技術相結合,也逐漸成為生物技術領域的新趨勢。生物晶片計算機正在研製之中,美國艾菲梅特里克斯公司宣布用DNA成功地製成生物晶片,可用於讀取活組織基因隨進化而來的涌動信息流,這是生物技術與計算機技術融合的結晶。摩托羅拉公司、柏德儀器公司以及美國政府的阿爾貢國家實驗所已宣布,它們已經結成合作關係,以便批量生產生物晶片。

生物晶片對於醫學和農業具有廣泛的意義,它在幾秒鐘的時間裡可以進行數以千計的生物反應。生物晶片採用“微凝膠”技術,其中,在一塊面積相當於顯微鏡載物片的玻璃上的微型結構——其數目多達1萬個以上——起著微型試管的作用。這些晶片工作的速度比常規方法更快。生物晶片計畫可能會導致一個市場規模達數十億美元的新興產業。

6、環保領域大量採用生物技術

科學家們還在環保領域大量採用生物技術,以遏制環境繼續惡化的趨勢。目前開發的主要技術有:用生物方法處理污水,用微生物脫硫防治大氣污染,用細菌降解清除污染物,用無污染生物農藥防治農作物病蟲害,培育抗病蟲害農作物和開發實用的可生物降解塑膠。

生物危害

編輯本段一個或其中部分具有直接或潛在危害的傳染因子,通過直接傳染或者破壞周圍環境間接危害人,動物以及植物的正常發育過程。

生物危害的來源主要有以下4個方面。

首先,來自人和動物、植物的各種致病微生物的危害稱為緊急衛生事件。有史以來,在世界範圍內,有害微生物一方面長期危害人類的健康和生命,另一方面危害農業和畜牧業的發展,給人類文明帶來的災難是十分沉重的。2003年在我國暴發的傳染性非典型性肺炎 (嚴重急性呼吸綜合徵,SARS)和2004年開始在全球範圍內流行的禽流感,給人民生命健康、社會經濟帶來了嚴重的損害和影響,同時也促進了人們對烈性傳染性疾病病原體危害的認識,引起了各國政府的高度重視和廣大科技工作者的極度關注。

其次,來自外來生物的入侵。雖然在歷史上有不少引進的外來生物使當地人們得益的先例,但是,也有許多由於引進本地區外的外來生物導致的農作物和牲畜死亡以及生物多樣性的下降甚至喪失,從而嚴重危害環境生物安全的情況,這種現象稱之為生物入侵,也有人稱之為 “生物污染”。由於國際貿易、科技交流、教育交流的增加,人員交往頻繁,有很大可能把本來我國沒有的傳染病傳入國內。

第三,來自轉基因生物可能的潛在危害。隨著現代科學技術的發展,世界上出現了越來越多的轉基因生物。轉基因生物是通過現代生物重組DNA技術導入外源基因的生物,因此從某種意義上說轉基因生物也是外來生物。正如核技術一樣,轉基因技術既可以造福人類又可以危害人類,轉基因生物存在著一定風險。一些科學家認為,轉基因生物有可能對人類健康、農業生物和環境生物構成極大的影響。

第四,來自生物恐怖事件。樹欲靜而風不止,第二次世界大戰後半個多世紀以來,不管人類和平事業如何發展,世界局部戰爭或衝突每天都在發生。近年來,恐怖活動愈加猖狂,已經成為世界公害,甚至成為大規模戰爭的導火索。利用致病微生物搞恐怖活動,造成公眾混亂,從而達到自己的政治目的,是當前恐怖主義者的一個重要手段。生物恐怖還往往與化學恐怖結合在一起,這就使得預防工作增加了不少難度。

生物安全

編輯本段基於生物技術發展有可能帶來的不利影響,人們提出了生物安全的概念。所謂生物安全一般指由現代生物技術開發和套用所能造成的對生態環境和人體健康產生的潛在威脅,及對其所採取的一系列有效預防和控制措施。

生物安全問題引起國際上的廣泛注意是在上世紀80年代中期,1985年由UNEP、WHO、UNIDO及FAO聯合組成了一個非正式的關於生物技術安全的特設工作小組,開始關注生物安全問題。國際上對生物安全立法工作引起特別重視是在1992年召開聯合國環境與發展大會後,此次大會簽署的兩個綱領性檔案《21世紀議程》和《生物多樣性公約》均專門提到了生物技術安全問題。從1994年開始,聯合國環境規劃署(UNEP)和《生物多樣性公約》(CBD)秘書處共組織了10輪工作會議和政府間談判,為制訂一個全面的《生物安全議定書》做準備,為了儘快擬定議定書初稿,還召開了4次關於《生物安全議定書》的“特設專家工作組”會議。1999年2月和2000年1月先後召開了《生物多樣性公約》締約國大會特別會議及其“續會”,130多個國家派代表團參加會議討論有關問題,其中歐盟15國最為積極,環境部長全部到會,美國副國務卿參加了此次會議。經過多次討論和修改,《〈生物多樣性公約〉卡塔赫納生物安全議定書》終於在2000年5月15日至26日在奈洛比開放簽署,其後從2000年6月5日至2001年6 月 4日在紐約聯合國總部開放簽署。

生物科技

編輯本段生物科技的發展對於全球經濟與人類生活都造成重大的改變。生物技術(biotechnology)依據美國國家科學技術委員會之定義,系指「基於特定之目的利用有機生物體(living organisms)或部分來製造或修改產品、改良動植物,並發展為生物體(microorganism)之一套具實用性之機制」。現代生物科技肇始於1973年由Boyer和Cohen所發明的DNA重組技術與1975年的融合瘤 (hybridoma)技術。DNA重組技術顯示細胞具有自我複製數百萬次的能力,其經濟力量才在日後逐漸形成基因工程技術,包括細胞工程(如克隆技術)、酵素工程及發酵工程(如利用酵母菌,黴菌和乳酸菌來發酵)等。時至今日,生物技術已廣泛運用在農業、醫藥、食品、環保、能源、海洋與國防等領域,其發展潛力亦與日劇增,並為世界之醫療、能源、環保與糧食等問題提供了解決之道。

生物個體識別

近幾年來,人類基因組研究的進展日新月異,而分子生物學技術也不斷完善,隨著基因組研究向各學科的不斷滲透,這些學科的進展達到了前所未有的高度。在法醫學上,STR位點和單核苷酸(SNP)位點檢測分別是第二代、第三代DNA分析技術的核心,是繼RFLPs(限制性片段長度多態性)VNTRs(可變數量串聯重複序列多態性)研究而發展起來的檢測技術。作為最前沿的刑事生物技術,DNA分析為法醫物證檢驗提供了科學、可靠和快捷的手段,使物證鑑定從個體排除過渡到了可以作同一認定的水平,DNA檢驗能直接認定犯罪、為兇殺案、強姦殺人案、碎屍案、強姦致孕案等重大疑難案件的偵破提供準確可靠的依據。隨著DNA技術的發展和套用,DNA標誌系統的檢測將成為破案的重要手段和途徑。此方法作為親子鑑定已經是非常成熟的,也是國際上公認的最好的一種方法。