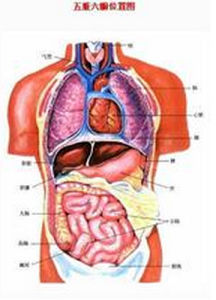

簡介

人體內膽、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱六個臟器的合稱。腑,古稱府,有庫府的意思。六腑的主要生理功能是受納、腐熟水谷,泌別清濁,傳化精華,將糟粕排出體外,而不使之存留。所以六腑以和降通暢為順。六腑的生理功能具體為:飲食物入胃,經胃的腐熟,下移小腸,進一步消化,並泌別清濁,吸收其中的精微物質,大腸接受小腸中的食物殘渣,吸收其中的水分,其餘的糟粕經燥化與傳導作用,排出體外,成為糞便。在飲食物消化、吸收過程中,膽排泄膽汁入小腸,以助消化。三焦不但是傳化的通道,更重要的是主持諸氣,推動了傳化功能的正常進行。六腑在生理功能上密切配合,共同完成飲食物的消化、吸收、轉輸和排泄。在病理變化上相互影響,一腑有病,可影響他腑而致病。如胃有實熱,消灼津液,可使大便燥結,大腸傳導不利。大腸傳導不利可影響胃的受納,引起納食不佳,腹脹等。

六腑具有出納、轉輸、傳化水谷的共同功能。《靈樞·本髒》:“六腑者,所以化水谷而行津液者也。”《素問·五臟別論》:“六腑者,傳化物而不藏,故實而不能滿也。”

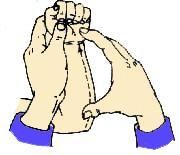

②推拿部位名。出《針灸大成·小兒按摩經》。《小兒按摩經》謂位於前臂屈側尺側邊,自肘至腕一線;《幼科鐵鏡》則謂位於前臂伸側,自肘至腕一線。常用推法。舊法強調:男兒在左臂自肘推至腕,稱退下六腑、性涼,主瀉。女孩則在右臂自腕推至肘,稱推上六腑。現不分男女,皆推左手,取退下六腑之法。治臟腑熱,遍身潮熱,大便秘結,小便赤澀,神志昏沉,熱瀉等症。

穴位

位置:前臂尺側,自肘關節至腕橫紋呈一直線。

操作:用拇指面或食、中二指面自肘推向腕,見圖。

約推100~500次。

主治:一切熱證。高熱,煩躁,咽喉腫痛,大便乾燥,鵝

口瘡,腮腺炎等。

正文

膽、胃、小腸、大腸、膀胱、三焦六個臟器的合稱。腑,在《內經》中寫作“府”,有府庫的意思。六腑的基本功能是受納、消化飲食物,並分別清濁、傳送糟粕。具體地說,飲食物入胃,經胃的腐熟,下移腸道,小腸進一步消化,並泌別清濁,吸收其中之精微物質。膽排泄膽汁入小腸中以助消化。大腸接受小腸中的食物殘渣,吸收其中的水分,其餘的形成糞便排出體外。殘餘的水液通過腎的氣化作用形成尿液下輸於膀胱。三焦在其中起聯繫作用。六腑配和,共同完成飲食物的消化、吸收、轉輸和排泄。腑與髒通過經脈連屬,功能上相互配合,從而構成了臟腑之間的密切聯繫。腑為表,屬陽;髒為里,屬陰。其中膽與肝、胃與脾、小腸與心、大腸與肺、膀胱與腎、三焦與命門,構成表里關係。

因六腑以下行、通暢為順,故病變主要表現在氣機上逆、氣機阻滯、消化障礙、清濁不分、小便不利、大便不通等方面。六腑之間,一腑有病,可以影響及他腑為病,腑有病也可影響及髒為病。對六腑病變的治療以“通”為大法,如和胃、泄膽、通腸、利尿等。若六腑病及五臟,必須臟腑同治。六腑為表屬陽,五臟為里屬陰,腑病及髒、表病及里、陽病轉陰,則表示病情加深加重。六腑有病,及時調治,便可防微杜漸。

詳細介紹

膽

膽附於肝之短葉,與肝相連,呈中空的囊狀器官。膽既是六腑之一,又是奇恆之府之一。其主要功能為:1.貯存和排泄膽汁,味苦,呈黃綠色,具有促進食物的消化吸收的作用。膽汁由肝之精氣所化,貯存於膽,故稱膽為“中精之府”、“清淨之府”。膽汁的排泄必須依賴於肝的疏泄功能的調節和控制。肝的疏泄功能正常,則膽汁排泄暢達,脾胃運化功能健旺。若肝氣鬱結,膽汁排泄不利,則影響脾胃的消化功能,可見胸脅脹滿、食欲不振、或大便失調;若肝的疏泄太過,膽氣上逆,則見口苦、嘔吐黃綠苦水;若濕熱蘊結肝膽,膽汁不循常道,外溢肌膚,則見黃疸;膽汁排泄不暢,日久則導致砂石淤積。

2.主決斷決斷屬於思維的範疇。膽主決斷,是指膽具有判斷事物,並作出決定的作用。膽的這一功能對防禦和消除某些精神刺激的不良影響,以維持和控制氣血的正常運行,確保各臟腑之間的協調關係具有重要的作用。由於肝膽相互依附,互為表里,肝主謀慮,膽主決斷,所以肝膽的相互協調,共同調節著精神思維活動的正常進行。臨床上常見膽氣不足之人,多易驚善恐,遇事不決等。

胃

胃位於膈下,上接食管,下通小腸。胃的上口為賁門,下口為幽門,胃分為上、中、下三部分,即上脘、中脘、下脘,因此胃又稱胃脘。胃的主要功能為:1.主受納、腐熟水谷受納,接受和容納;腐熟,是胃將飲食物進行初步消化變成食糜的過程。胃主受納、腐熟水谷,是指胃能夠容納由食管下傳的食物,並將食物進行初步消化,下傳於小腸的功能,故胃有“水谷之海”、“太倉”之稱。胃的受納、腐熟作用為脾的運化功能提供了物質基礎。因此,常把脾胃同稱為“後天之本,氣血生化之源”,把脾胃的功能概括為“胃氣”。人體後天營養的來源與“胃氣”的強弱有密切的關係,臨床上常把“胃氣”的強弱作為判斷疾病的輕重、預後的一個重要依據,治療上注重“保胃氣”。如若胃的受納、腐熟功能失常,則胃脘脹痛、納呆厭食、噯氣酸腐、消谷善飢等;胃氣大傷,則飲食難進,預後較差,甚則胃氣敗絕,生命垂危,故有“人有胃氣則生,無胃氣則死”之說。

2.主通降通降,是指胃氣以通暢下降為順。飲食物入胃,經胃的腐熟後下傳小腸進一步消化吸收,清者由脾轉輸,濁者下傳大腸,化為糟粕排出體外,整個過程是靠胃氣的“通降”作用來完成的。因此,胃主通降就是指胃能夠將食糜下傳小腸、大腸,並排出糟粕的過程。

胃主通降就是降濁,降濁是受納的前提條件。因此,胃失通降,不僅使食慾下降,而且因濁氣上逆而發生口臭、脘腹脹滿疼痛,或噯氣、呃逆、大便秘結,甚則出現噁心、嘔吐等症。

小腸

小腸位於腹中,上端通過幽門與胃相接,下端通過闌門與大腸相連,為中空的管狀器官,呈迂曲迴環疊積之狀。其主要功能為:1.主受盛、化物受盛:是接受、容納之意。一是指小腸接受由胃初步消化的食物起到容器的作用;二是經胃初步消化的食物,須在小腸內停留一段時間,以便進一步消化吸收。化物:即消化、變化,是指小腸將初步消化的食糜,進一步消化吸收,將水谷化為精微。若小腸受盛、化物的功能失調,則可見腹脹、腹痛,或為腹瀉、便溏。

2.泌別清濁泌,分泌;別,分別;清,指水谷精微;濁,指食物殘渣。小腸的這一功能具體表現為兩個方面,一是小腸接受來自胃中的飲食物,進一步消化,將其分別為水谷精微和食物殘渣兩部分,其中清者經脾上輸於肺,以營養全身,濁者下傳於大腸;二是小腸在吸收水谷精微的同時,也吸收了大量的水液,經氣化滲入膀胱,形成尿液,故有“小腸主液”之說。小腸泌別清濁的功能失常,可導致水走腸道,而見大便溏泄、小便短少等症。故臨床上常採用“分利法”來治療泄瀉,即所謂“利小便以實大便”。

大腸

大腸位於腹腔,其上口通過闌門與小腸相連,下端與肛門相接,是一個管道器官,呈迴環疊積之狀。大腸的主要功能為傳化糟粕。傳化,即傳導和變化之意。大腸接受小腸下傳的食物殘渣,並吸收其中多餘的水分,使之形成糞便,經肛門排出體外,故稱大腸為“傳導之官”。大腸的傳導變化作用,是胃的降濁功能的延伸,且與脾的升清、肺的宣降、以及腎的氣化功能密切相關。大腸傳導失司,則可導致排便異常如大腸濕熱,氣機阻滯,則腹痛腹瀉、里急後重、下痢膿血;若大腸實熱,則腸液乾枯而便秘;若大腸虛寒,則水谷雜下,腸鳴泄瀉。

膀胱

膀胱位於小腹部,為中空的囊狀器官,上有輸尿管與腎相通,下通過尿道開口於前陰。膀胱的主要功能為貯存和排泄尿液。尿液為津液所化,尿液的形成依賴於腎的氣化作用,下輸於膀胱,並調節膀胱的開合,最後排出體外。所以說,膀胱氣化功能的發揮,是以腎的氣化作用為生理基礎。腎和膀胱的氣化功能失常,膀胱開合失司,則小便不利,或為癃閉,或尿頻、尿急、尿痛以及尿失禁等。

三焦

三焦是上、中、下三焦的總稱,為六腑之一。在人體臟腑中三焦最大,有名無實,有“孤腑”之稱。從部位上來劃分,膈肌以上為上焦,包括心肺;膈肌以下臍以上為中焦,包括脾胃;臍以下為下焦,包括肝腎。三焦與心包相表里。三焦的具體功能為:

1.主持諸氣,總司人體的氣化活動三焦為人體元氣通行的道路。元氣發源於腎,必須通過三焦輸布全身,以發揮其激發、推動各臟腑組織器官功能活動的作用,從而維持人體生命活動的正常進行。元氣是組織氣化活動的原動力,而三焦通行元氣又關係到全身氣化功能的正常進行。因此說,三焦“主持諸氣,總司人體的氣化活動”。

2.為人體水液運行的道路是指三焦具有疏通水道,運行水液的作用。人體水液的代謝,雖有賴於各臟腑的共同作用來完成,但又必須以三焦水道的通暢為條件才能正常進行。若三焦水道不利,則肺、脾、腎等調節水液代謝的功能難以發揮。因此,三焦在水液代謝中起著重要的作用。