大事年表

公元974年

公元974年公元974年,北宋開寶七年,李煜38歲,上表宋,求從善歸國,宋不許。

公元974年9月,趙匡胤命令大將曹彬等攻南唐。十一月,宋軍在采石磯以預製浮橋渡江。

公元974年,宋開寶七年,海陵監移如皋,設西溪鹽倉。晏殊、呂夷簡、范仲淹先後任過西溪鹽倉監。

公元974年,北宋開寶七年九月,趙匡胤以李煜拒命來朝為辭,發兵10餘萬,三路並進,趨攻南唐:東路吳越王做為昪州東南面行營招撫制置使,率數萬兵自杭州北上策應,並遣宋將丁德裕監其軍;中路曹彬與都監潘美率水陸軍10萬由江陵(今湖北江陵)沿長江東進;西路王明為池、岳江路巡檢、戰棹都部署,牽制湖口南唐軍,保障主力東進。後主李煜過於依賴長江天險,坐失利用宋軍渡江時反擊的機會。十月,宋軍順利渡過長江。採石、秦淮河、皖口三戰,南唐屢戰屢敗,在長江中游的精銳兵力全部喪失。

公元974年

公元974年公元974年11月,宋滅南唐。天下統一大勢初現。

公元974年11月,滅南唐(自易名江南國),青陽縣(仍治今蓉城鎮)改屬江南道池州(治貴池,今貴池市區)。

“貴州”名稱,始於宋朝(公元960—1127年)。公元974年,土著首領普貴以控制的矩州歸順,宋朝在敕書中有:“惟爾貴州,遠在要荒”一語,這是以貴州之名稱此地區的最早記載。

公

元974年,宋乾德六年,黃河發大水,浮橋被大水沖斷,鐵牛被斷橋帶入黃河中。

公元974年,改敬州為梅州。

公元974年,薛居正等修《五代史》(《舊五代史》)成。

公元974年,北宋開寶七年福州刺史錢昱在夾城之外增築外城。

公元974年10月22日,他將都城遷到了京都,並把該城命名為平安京。時代祭於10月22日在京都東部平安神宮的周圍地區舉行。這一天是桓武天皇遷都的日子。

人物生卒

1.楊億出生

楊億(974年-1020年),字大年,人稱楊文公。建州浦城(今屬福建浦城縣)人。北宋文學家。卒諡文,故稱楊文公。著作多佚,今存《武夷新集》20卷。《宋史》卷三○五有傳。

2.李太祖李公蘊出生

李太祖(越南語:Lý Thái Tổ,974年-1028年)本名李公蘊(Lý Công Uẩn),是越南李朝的開國君主。年號順天,廟號太祖,諡號神武皇帝,葬於壽陵。共有六子和十三女。

3.徐鍇卒

文字學家徐鍇卒(920-927)。中國五代宋初時期文字訓詁學家。揚州廣陵 (今江蘇揚州)人。徐鉉之弟,世稱“小徐”。字楚金,精通文字學,仕於南唐,秘書省校書郎起家,後主李煜時,遷集賢殿學士,終內史舍人。平生著述甚多,今僅存《說文解字系傳》40卷,《說文解字韻譜》10卷。

4.姚內斌卒

公元974年

公元974年姚內斌,平州盧龍(今河北盧龍)人。仕契丹為關西巡檢、瓦橋關使。後周顯德六年 (959),世宗北征,姚內斌率眾歸服,授為汝州刺史。宋初,從征李筠,改虢州刺史。西夏部落數寇邊塞,太祖召為慶州刺史兼青、白兩池榷鹽制置使。治邊十餘年,羌人畏服,不敢犯塞,號稱”姚大蟲”。開寶七年 (974)卒,享年六十四歲。

5.教宗本篤六世卒

974年6月義大利羅馬 教宗本篤六世(?—974年7月),在位期間:973年1月19日—974年6月。被絞死。

6.石重貴卒

後晉出帝石重貴(914年-974年),又稱少帝,942年-946年在位。天福七年(942年),後晉高祖石敬瑭死,重貴繼位,沿用高祖天福年號,天福九年(944年)七月改元開運。石重貴不肯向契丹稱臣,契丹攻後晉,開運三年十二月(947年1月)占開封,石重貴投降,後晉亡。

公元974年歷史紀事

遼置歸聖軍

遼統和六年(974),遼聖宗率大軍圍涿州,射帛書諭降,宋軍拒絕。遼遂從四面攻城,城破後,宋軍出降,遼遂以降軍分置七指揮,號歸聖軍。

宋趙普第三次出任宰相,呂蒙正與普同相,蒙正,太平興國二年進士。置秘閣於崇文院,分三館書萬餘卷藏其中。宋以李繼捧為定難節度使,改姓名為趙保忠,使圖繼遷。遼聖宗領兵破涿州。遼軍連破滿城、祁州(今河北無極)、新樂(今新樂東北),宋定州守將李繼隆等大破之於唐河(滱水,流經定州等地)。遼初置貢舉,放高第一人。

宋太宗置秘閣

端拱元年(974),置秘閣於崇文院,收藏三館圖書。設直閣、校理,分別由朝官、京官充任,並以諸司三品、兩省五品以上非兼職者一人判秘閣事。元豐改制後,並歸秘書省。

李繼捧歸鎮夏州

雍熙三年(986),李繼遷採取聯遼抗宋方針後,屢盜宋邊。宋太宗因多次用兵失利,乃採用趙普所建議的“以夷制夷”的策略。端拱元年(974),起用感德節度李繼捧為定難軍節度使,節鎮夏州,並賜名趙保忠,厚加賞賚。李繼捧主張籠絡李繼遷,授以官職。太宗遂任繼遷為銀州觀察使,賜姓名趙保吉。然而繼遷已接受契丹冊封的夏國王封號,故不肯接受宋的招撫。

遼陷涿州

端拱元年(974)九月,遼聖宗率師南下,包圍涿州,涿州守將力戰,城破投降。遼將蕭勒德、蕭達蘭皆中流矢而負傷。蕭勒德護遼聖宗北返,後聞宋軍撤退,乃派耶律斜軫追擊,大敗宋軍。十月,遼軍破沙堆驛,以降軍分置七指揮,號歸聖軍。奚王籌寧在益津大敗宋軍,耶律休哥進軍長城口,大敗定州守將李興。遼軍乘勝連克滿城、祁州、新樂至唐河北。

太宗置都轉運使

端拱元年(974),太宗以右諫議大夫樊知古為河北東、西路都轉運使,宋始設都轉運使職職掌經度一路財賦,審理帳目,檢查儲積,滿足朝廷及地方需要,監察各州官吏,並以官吏違法、民生疾苦情況上報朝廷。

唐河之戰

端拱元年(974)九月,遼軍攻陷涿州後,長驅直入,十一月至唐河北。太宗詔令守軍堅壁清野,不得與戰。定州監軍袁繼忠認為若不截擊,遼軍可長驅直入,令朝廷蒙侮,都部署李繼隆認為將在外,君命可有所不受。於是,二人共同出兵攔敵,袁繼忠優撫士兵,身先士卒,士氣高昂,大敗遼軍,追擊至曹河。

編輯本段公元974年-雜譚逸事

耶律沙卒

耶律沙,宇安隱。穆宗應歷間,累遷至南府宰相。景宗即位,總領南面邊事。保寧八年 (976),率兵擊宋軍援北漢,以功加守太保。乾亨元年 (979),宋軍北伐,在白馬嶺被宋軍擊敗,因耶律斜軫扳兵至,才擊退宋軍。與宋軍戰於高梁河,又失利,後遇耶律休哥及耶律斜軫,擊退宋軍。從韓匡嗣伐宋,大敗,因皇后營救才免死罪。統和元年(983),睿智皇后稱制,頗得寵幸,從伐宋,大敗劉廷讓、李敬源。六年(974),卒。

楊守一卒

楊守一字象先,原名楊守素。祖籍河南洛陽人,唐末避難至宋,鄭間。曾在太宗藩邸用事,太宗即位,補右班殿直。太平興國年間,出護登州兵,後累遷西頭供奉官,領三班院、翰林學士。太平興國七年(982),與柴禹錫等告發秦王廷美有功,攉東上閣門使兼樞密都承旨。次年,改判四方館事。雍熙三年(986),連內客省使,仍兼都承旨。端拱元年 (974),授宜徽北院使、簽署樞密院事。同年卒,時年六十四歲,贈太尉。

李昉罷相

端拱元年(974),布衣翟穎與知制誥胡旦狼狽為奸,胡旦令翟穎改名馬周,隱以唐馬周為比。又唆使其擊登聞鼓,攻訐李昉:身任元宰,尸位素餐,不知備邊,只知賦詩飲酒並置女樂,有慚鼎輔。太宗乃召翰林學士賈黃中草制罷李昉相。詔以趙普為太保兼侍中,參知政事呂蒙正為中書侍郎兼戶部尚書,並同平章事。

太宗書戒諸王

端拱元年(974),開封尹陳王元僖進封許王,韓王元侃進封襄王,冀王元份進封越王。太宗以書戒諸王:你們生長於深宮,不知耕織之艱難,必須克己精進,聽卑納諫;穿衣時,思蠶婦之勤,吃飯時,則思耕夫之苦。不要以自己的喜怒行事,不要只看別人短處,只見自己長處,這樣才可永保富貴。有道是:逆吾者是吾師,順吾者是吾賊。先賢哲理不可不牢記。

趙昌言等獲罪

端拱元年(974),樞密副使趙昌言、鹽鐵副使陳象輿、度支副使董儼、知制誥胡旦、右正言梁顆日夜會聚趙昌言府,結黨營私,表里為奸。嘗令翟馬周排毀時政,上書自薦,且歷舉知交數十人,推為公輔,趙昌言暗中相助。開封尹許王元僖獲知,遂揭發其陰謀。太宗令審訊翟馬周,馬周伏罪。太宗大怒,將馬周流海島,趙昌言罷為崇信節度行軍司馬,陳象輿為復州團練副使,董儼為海州團練副使,胡旦為坊州團練副使,梁顆為虢州司馬參軍。

陳利用伏罪

陳利用原京城賣藥藝人,以幻術得幸,累遷至陳州團練使,遂驕恣不法,居處服御,僭擬乘輿。端拱元年(974),趙普獲知他殺人及其它不法事,力請皇帝將之正法,皇帝令近臣審理,陳利用具伏,太宗令發配商州。不久太宗又將其召還。趙普怕陳利用東山再起,乃上書請誅。太宗道;朕為萬乘之主,難道不能庇護一人么?趙普叩首道:陳利用罪大刑輕,陛下若不誅奸臣,則亂天下法;法可惜,一豎子何足惜。太宗不得已命誅於商州。不久,太宗又遣朝使,令緩刑。朝使至新安,馬陷沼澤,耽誤行程,使者馳至商州時。商州刺史已奉詔行刑,汴陝吏民,拍手稱快。

錢俶卒

錢俶宇文德,杭州臨安(今浙江臨安)人。本名弘俶。自錢鏐以來,錢氏世守吳越。後晉開運年間為台州刺史。後漢乾祐元年(948),授東南面兵馬都元帥、鎮海鎮東軍節度使、開府儀同三司、檢校太師兼中書令、杭越等州大都督、吳越國王,賜號翊聖廣運同德保定功臣。三年(950),加尚書令。後周廣順元年(951),授諸道兵馬元帥。次年,授天下兵馬元帥。賜號推誠保德安邦政治忠正功臣。周世宗即位,授天下兵馬都元帥。顯德三年(956),從世宗征淮南。周恭帝即位,賜崇仁昭德宣忠保慶扶天翊亮功臣。宋建隆元年(960),授天下兵馬大元帥。乾德元年 (963),改賜承家保國宣德守道忠正恭順功臣。開寶五年(972),改賜開吳鎮越崇文耀武宜德守道功臣。七年(974),召為昇州東面招撫制置使討南唐。次年,師還,加守太師。九年(976),親自朝覲太祖。太平興國三年(978),上版籍於宋,自請留居汴京,改授淮海國王,賜寧淮鎮海崇文耀武宣德守道功臣。四年,從太宗征北漢。雍熙元年(984),改封漢南國王。四年 (987),出為武勝軍節度,改封甫陽國王,後改封許王。端拱元年(974),徙封鄧王。同年八月二十四日卒,時年六十歲。追封秦國王,謚忠懿。

龐籍

(公元974~1063年),字醇之;單州成武人(今山東成武)。著名宋朝大臣。龐籍:(公元974~1063年),字醇之;單州成武人(今山東成武)。著名宋朝大臣。

宋大中祥符八年(公元1015年)及進士第,是中國北宋時期一位賢臣,曾任黃州司理參軍,執法如山,清正廉明,善於用人,頗有賢名,以邊功官至宰相,以太子太保退休。他傑出的風範、傳世的業績,一直受到人們的祭奉和景仰。他逝世時,宋仁宗贈他大司空銜,諡號“莊敏”。

龐籍與北宋名將狄青是好友,兩人一文一武,相得益彰。狄青(公元1008~1057年),字漢臣,汾州西河人(今山西汾陽)。

宋仁宗皇佑四年(公元1052年),廣南西路的僮族首領儂智高起兵反宋,攻城掠地,兵鋒直指廣西重鎮邕州(今廣西南寧)。由於廣南州縣無備,官吏畏懦,守將多棄城而逃,致使儂智高沿鬱江東下,攻破邕州的橫山寨,進而攻陷邕州,殺知州陳琪及廣西都監張立,建“大南國”,自稱仁惠皇帝,並連克橫、貴、龔、潯、藤、梧、封、康、端等州,官吏死傷甚眾。宋王朝幾次派兵征討,均損兵折將,大敗而歸,引起朝廷極大震動。

滿朝文武惶然無措之際,宰相龐籍向仁宗皇帝推薦曾為其部將的樞密副使狄青率兵平叛,僅作了不到三個月樞密副使的狄青也自請出戰,上表仁宗:“臣起行伍,非戰伐無以報國。願得蕃落騎數百,益以禁兵,羈賊首致闕下。”宋仁宗即命狄青為宣徽使、荊湖南路宣撫使,率兵平叛。

諫官韓降等人此時上書宋仁宗:“按照祖制,不宜專任武人專制一方。”認為狄青是武官,不宜任這一職務。應派侍從文臣為之副,分掌兵權,以加強監督。宋朝政權重文輕武,文臣除授節鉞,成為習慣,此次獨任武人,免不得廷議紛紛。宋仁宗遂欲命內都知任守忠為副使。知諫院李兌又上言:“宦官不應掌兵。”惹得宋仁宗疑惑不定。

宋仁宗皇帝只得徵詢宰相龐籍的意見,龐籍答曰:“青智足平賊,不妨專任,如號令不一,不如勿遣罷牎!”龐籍認為,歷來朝廷選派大將出征,多失敗而歸,原因不是大將無才,而是將帥權輕,受那些不懂軍事的人的制約而致。大將不能盡用其智謀,號令沒有威力,故不能勝敵。狄青起於行伍,素有威望,若以文臣分其權,必然號令不專,貽誤大事。

龐籍向宋仁宗進一步闡述,廣南平叛若萬一失利,不但嶺南疆土丟失,而且荊湖、江南都十分危險,禍難蔓延就難以平息了,皇上不可不謹慎啊。龐籍又向宋仁宗皇帝堅定建言:“青沉勇有策,請付重任。”他說狄青是其部下,以前在西疆,表現的智勇雙全,皇上將平南賊之事全權交給他,使他得以威嚴治軍,發號施令,定能平叛,請皇上勿以其專權為憂,極力主張專任狄青。

宋仁宗遂下定決心詔曰:“嶺南兵事一律聽從宣撫使狄青一人節制調遣。”由狄青統一指揮嶺南諸軍,並在垂拱殿置酒,特地為狄青餞行。龐籍知人善任,果敢地向大宋推薦了其精心培養、有勇有謀的狄青率兵平叛。

在抵禦西夏的戰爭中,龐籍以一個政治家的開闊胸懷,以對國家和人民高度負責的精神,在戍邊禦敵中培養、扶持並重用了司馬光、狄青、種世衡、郭逵等一大批年輕將領,他們文武兼備、智勇雙全,不少將領以傑出的才能、過人的智謀在戰爭中立下了赫赫戰功。狄青是其中較為突出的一個。在戰鬥中,他衝鋒陷陣、驍勇善戰,立下了累累戰功。

宋皇佑五年(公元1053年)農曆1月,狄青抵達嶺南,果然不辱君命,他召集諸將,懲治了以前臨陣脫逃、戰鬥不力的將領,敗將陳曙及軍校數十人被施以軍法,整頓了軍紀,振奮了軍威。然後,狄青指揮宋軍自賓州(今廣西賓陽)合兵出擊,進軍邕州,突過崑崙關山險,在歸仁鋪與儂軍展開激戰,大敗敵軍,擒獲其首領五十餘人,一舉收復邕州,儂智高隻身逃往大理國。平南大獲全勝,在一定程度上改變了宋王朝屈辱軟弱的形象。

捷報傳至京城,宋仁宗皇帝喜不自勝,對龐籍說:“嶺南平敵,如果不是當初你堅持專任狄青,是不能取得這樣勝利的。廣南之捷都是你的功勞啊牎”凱鏇後,宋軍對有功將士六百九十餘人,皆推恩加官。

當時朝廷上許多人認為爵賞太濫。尤其是對主帥狄青,宋仁宗欲升為樞密使。龐籍亦勸仁宗節制恩賞,他向宋仁宗諫說:“昔太祖之時,大將慕容延釗統軍平定荊南、湖南之地,方圓數千里,不動刀槍完成統一之業,太祖對他也不過是升官、晉爵、賜金帛而已,並不用為樞密使。大將曹彬平定江南後,也曾經求任使用,太祖不答應,結果只賜錢二十萬貫。先朝祖宗視名器如山嶽之重,視金錢如糞土之輕,這是陛下應效法的。狄青托聖上之威靈,消滅叛軍,完成聖業,確應重加褒賞,但其功與慕容延釗、曹彬相比,還相差很遠。任狄青為樞密使,名位達於頂點,若其再立功,陛下將用什麼來賞賜他呢?況且現任樞密使高若訥並沒有什麼過錯,也不能罷其職啊牎以臣之見,莫若加狄青節度使之號,賞賜金帛,也就足以酬賞其功勞了。”

單宋仁宗執意不從,參知政事梁適也附和宋仁宗說:“過去王則造反,只占據貝州城,文彥博率兵平定,回朝後升任宰相。今儂智高禍亂廣西,狄青率兵討平之,升任樞密使怎算過分呢?”

龐籍堅持說:“文彥博本官任參知政事,依律補任宰相是合理的,況且立有大功。即使如此,當時已有人議論封賞太重,我們為什麼還要效仿呢?再說,本朝早有定製,文臣為相,任免無常,而武臣為樞密使,則非有大罪不可輕意罷免。臣不願授狄青樞密使,不僅是為國家珍惜名位,而且也是為保全狄青的功名啊牎”他又進一步解釋說:“狄青起于軍中,任職樞密副使,朝臣們已議論紛紛,說自大宋建國以來,從沒有人可與狄青相比的了。現在狄青有幸平定南方儂智高叛亂,立下戰功,議論的聲音才剛剛停止。假若現在對狄青封賞太過,又會使狄青成為眾矢之的。”宋仁宗接受了龐籍的建議,詔授狄青為護國節度使。

事後,又有人奏言:“狄青功大賞薄,無以勸後。”為狄青頌功者亦不絕。兩個月後,在朝拜議事之時,宋仁宗皇帝忽然又提起狄青之事對龐籍說:“平南之功,以前封賞太薄,現在任狄青為樞密使,孫沔為樞密副使;高若訥遷一官加近上學士,置之經筵。”

龐籍聽後感到十分震驚,回答說:“容臣退朝後,回中書省和大臣們商議,明日回奏。”宋仁宗皇帝說:“現在就在殿堂門內商議這件事,朕就坐在這裡等待商議結果。”龐籍乃與朝臣們商議,大臣們都隨聲附和宋仁宗皇帝的意見。由此,狄青被任命為樞密使,作了宋王朝的最高軍事長官,他的戎馬生涯此時達到了最輝煌的頂峰。殊不知,正是宋仁宗皇帝的良苦用心,為狄青今後的人生種下了禍患,鑄就了狄青的人生悲劇,鑄就了中國歷史上的一大悲劇。

北宋自開國以來,就極力壓制武將地位,以絕其覬覦之心,把重文壓武作為基本國策。從宋太祖的杯酒釋兵權,分割禁軍統帥權力,到實行“更戍法”,使兵不知將,將不知兵,直至發展到凡將帥出征,都要由朝廷授以陣圖,訓令,將帥只能按圖作戰的荒唐地步。在這樣的政治環境中,隨著狄青官職的升遷,朝廷對他的猜忌、疑慮也在逐步加深。

宋嘉佑元年(公元1056年)農曆8月,作了四年樞密使的狄青終於被罷官,出知陳州,離開了京師。

狄青到陳州之後,大宋朝廷仍不放心,每半個月就派人視察,名日撫慰,實則監視。把狄青搞得惶惶不安,每次使者到來他都要“驚疑多日”,惟恐再生禍亂,不到半年,發病鬱鬱而終。這位年僅四十九歲,曾馳騁沙場,浴血奮戰,為宋王朝立下汗馬功勞的一代名將,沒有在兵刃飛矢之中倒下,血染疆場、馬革裹屍,卻死在猜忌、排斥的打擊之中。狄青早亡,說明北宋“重文輕武”,已經走到了一種極端的地步。

狄青,是中國歷史上一位智勇雙全的軍事將領、難得的將帥之才,在北宋內憂外患不斷的年月里,極其需要這樣的人才,然而他的遭遇卻是如此的悽慘,北宋片面的重文輕武國策,終自食其果,在民族戰爭中,一直處於被動的地位。

狄青死後,龐籍一直念念不忘,終於在狄青死後六年也抑鬱而逝,終年七十六歲。

龐籍也是北宋著名的詞人,他的詩詞大多氣勢磅魄,如《漁家傲》:“儒將不須躬甲冑。指揮玉麈風雲走。戰罷揮毫飛捷奏。傾賀酒。三杯遙獻南山壽。草軟沙平春日透。蕭蕭下馬長川逗。馬上醉中山色秀。光一一。旌戈矛戟山前後。”

雜談逸事

1.樊若水降宋

樊若水,南唐池州(今安徽貴池)人,考進士,屢試不第,上事言事不被重視,遂謀降宋。他在採石江上,借釣魚為名,暗測江面寬窄並繪成圖。開寶七年(974)七月,聞宋廷將伐南唐,潛至汴京,上書陳平南唐策,請造浮梁渡江。太祖立即召見,呈上長江形勢圖,太祖大喜,賜進士及第、舒州團練推官、贊善大夫,且遣使前往荊湖,按照若水計策,造大艦及黃黑龍船數千艘。

2.李穆使江南

開寶元年(974)九月,太祖遣曹彬、田欽祚等率兵赴荊甫準備伐南唐,因出師無名,遂遣左拾遺。知制誥李穆使江南,召李煜入朝。李穆到南唐後,宣讀聖旨,李煜準備入朝,但為大臣陳喬和張洎所阻,李煜遂稱病不朝,李穆對李煜說:”入不入朝,你要慎重考慮。朝廷兵精甲銳,物力雄富,恐怕江南不是對手,望國主不要後悔”。李煜恐被留汴京,力辭,太祖終於有了出兵藉口。

文物遺址

1.迎江塔

安徽安慶迎江塔

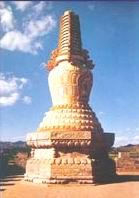

公元974年

公元974年迎江塔古稱永昌禪寺,是中國長江沿岸著名古寺之一,始建於北宋開寶年(公元974年)。寺內有一塔,名振風塔,明隆慶四年(公元1570年)建。塔為樓閣式磚石結構,塔高七層,盤鏇而上,每層八角,各懸銅鈴,風起時叮噹作響。塔內有浮雕佛像六百多座,碑刻五十一塊,外有石欄環衛。塔無論在造型和工藝技巧上均具有明顯的明代特色,極為優美壯觀。登塔眺望,浩浩長江,巍巍龍山,盡收眼底,“塔影橫江”為安慶八景之一。

2.繁塔

繁塔始建於北宋開寶七年,公元974年,結構複雜而獨特,是中國佛塔從傳統的四角形向更為複雜的八角形過度的典型代表。現塔通高36.68米,底面積501.6平方米。繁塔為六角形樓閣式仿木青磚建築,每層檐部由斗拱承托,一層兩個塔心室,彼此不通,兩層兩個通道,四個佛洞,三層僅西北一個通道,前後兩個佛洞,各層結構不同。踏道變幻莫測,從北門進塔,經東西兩側塔道攀登,去二層佛洞或上塔頂須沿外壁塔檐盤鏇,非常驚險。

繁塔全身內外遍嵌佛磚,一磚一佛,有釋迦,彌勒,阿彌陀佛,還有菩薩,羅漢,樂伎等近七千塊,一百多種,千姿百態,形象生動,顯示了宋代藝術家雕刻模製的超人技藝。塔內保存完好的碑刻178方,其中以宋代居多,有佛經捐施人題詞等,是研究佛學的珍貴資料。

3.雞籠山

雞籠山是著名的佛教、道教聖地,它坐落在和縣西北隅,腳踏嵐籠山,懷抱九條壠,群山環拱,一峰獨秀,拔地而起,享譽“江北第一山”、“江北小九龍”、“中華四十二福地”之稱。公元974年,宋太祖趙匡胤在此山安營,喜得太子,把原淳熙宮(許由隱居之所)加賜匾額為“壽寧宮”。