內膜癌

在美國,內膜癌是最常見的婦科惡 性病 ,是處於乳房、直腸、肺癌後的第四位最常見的婦女惡性病.1996年診斷為內膜癌的新病例約有3000例.內膜癌主要影響絕經後婦女,其發病高峰在50~60歲之間,不到5%的病例發生於40歲以下的婦女中.

病因學和病理學

內膜癌在工業化國家

內膜癌在工業化國家更為常見,在這些國家飲食中脂肪攝入較高.最顯著的危險因素是肥胖,其危險性增加3倍.內膜癌更常見於造成無對抗性雌激素狀態的婦女(血液中有高水平的雌激素,而無或僅有低水平的孕酮),例如無對抗性的雌激素替代治療,肥胖,多囊卵巢綜合徵,未產婦,絕經期過晚,產生雌激素的腫瘤,無排卵,或少排卵者.有盆腔放射治療史的婦女,或本人或家族有乳房或卵巢癌病史者,危險性增加.一個低百分比的病例可能為遺傳。

內膜過度增生往往先於內膜癌,並按照細胞異型性的程度而分類.治療包括孕激素或外科手術,這依賴於病損的複雜性與病人的意願是否要避免子宮切除術而定。

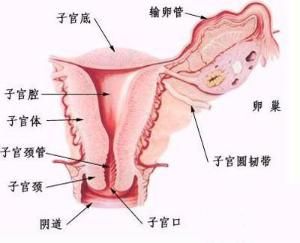

內膜癌可從子宮腔表面擴展到子宮頸管,通過肌層至漿膜層,再進入腹腔;通過輸卵管腔而至卵巢,闊韌帶及腹膜面;通過血流而至遠處轉移;或通過淋巴管.腫瘤的級別越高(越未分化)則越易浸潤深肌層,盆腔或主動脈旁淋巴結的轉移,或子宮外擴散。

腺癌占內膜癌病例>80%.肉瘤約占所有子宮惡性病包括混合型中胚層腫瘤,平滑肌肉瘤及內膜基質肉瘤的5%.肉瘤傾向於更有侵襲性及更易產生局部的區域性及遠處的轉移,並且預後極差。

症狀,體徵和診斷

90%以上內膜癌的病人有異常子宮出血(如絕經後出血,絕經前反覆的子宮出血).絕經後出血的婦女約1/3有內膜癌.絕經後婦女中,在出血前數周或數月可能有陰道排泄物。

如果絕經後婦女中巴氏塗片顯示有內膜細胞,或任何年齡婦女中,巴氏塗片中有非典型的內膜細胞,則有指征作進一步的檢查.然而一張巴氏塗片並不能準確地發覺內膜惡性病。

從內膜取得組織樣本,往往在醫生的門診室內施行,是肯定的診斷方法.此方法與在手術室內施行宮腔鏡而作分段性子宮擴刮術比較,其準確率>90%,後者是當門診病人的樣本不能作出診斷時採用.經陰道超聲檢查也可能有用。一旦內膜癌的組織學診斷成立,治療前的檢查包括血清化學檢查,肝功能試驗,全血計數,胸部X片及心電圖.另外的內腔鏡檢查與放射學檢查並不需要.如懷疑有子宮外或有轉移性疾病,則盆腔及腹部CT可能有幫助。

分期,預後和治療

分期基於腫瘤的組織分化(級)與外科手術時所見,包括浸潤的深度,宮頸的捲入(腺體捲入對基質浸潤),及子宮外轉移,如轉移到附屬檔案,淋巴結與腹膜腔(表241-1).作一較大的切口,以允許取得腹腔液作細胞學檢查及探查腹腔與盆腔,作活檢或切除子宮外的可疑病損.在高危情況下,盆腔與主動脈旁淋巴結應取樣本,如有可疑則切除.如懷疑宮頸捲入則有指征作根治性子宮切除術,包括盆腔及主動脈旁淋巴結的切除.

預後則受腫瘤的組織外貌,級別,病人年齡(年老者預後較差)及轉移擴散所影響.治療後病人≥5年的無癌狀態,總的占63%.根據報導,Ⅰ期病人,5年生存率為70%~95%,Ⅲ期或Ⅳ期病人,5年生存率為10%~60%.

Ⅰ期1級內膜癌而無深部肌肉的浸潤往往是局限性的;淋巴結轉移的可能率<2%.外科手術往往可限於全子宮切除術,雙側輸卵管-卵巢切除術及腹膜的細胞學檢查.對2級與3級,及1級而有深部肌層浸潤者,可加作盆腔及主動脈旁淋巴結切除術.

腫瘤限於子宮內膜的病人很少有復發.準確的外科分期使50%~75%的Ⅰ期病人放棄了術後的放射治療.盆腔外的癌腫,按照其部位與範圍,則治以擴大範圍的放射,全身性化療或激素療法.大多數Ⅳ期病人,最好用全身性化療.

孕激素療法,用於晚期或復發的疾病,導致30%~40%的病人有退行性變.孕激素能誘導肺部,陰道與縱隔轉移處的退變.如果反應良好,則治療無限止地繼續下去.緩解期有不同,但可持續2~3年.

幾種細胞毒性藥物(特別是阿黴素與順鉑可積極地對抗轉移性與復發性內膜癌.月治療方案聯合阿黴素60mg/m2 與順鉑75mg/m2 靜注其總有效率≥50%.泰素(paclitaxel)顯示有對抗此病的活性.

生物療法

細胞免疫治療療法是採集人體自身免疫細胞,經過體外培養,使其數量成千倍增多,靶向性殺傷功能增強,然後再回輸到人體來殺滅血液及組織中的病原體、癌細

胞、突變的細胞,打破免疫耐受,激活和增強機體的免疫能力,兼顧治療和保健的雙重功效。細胞因子誘導的殺傷細胞(CIK)療法、樹突狀細胞(DC)療法、DC+CIK細胞療法、自然殺傷細胞(NK)療法、DC-T細胞療法等。目前此方法已經在部分公立三甲醫院使用,蘭州大學第一醫院腫瘤生物診療中心也已經過嚴格審查,在2005年引進了此項技術,努力為癌症患者提供更好地治療方法。

治療流程

1、用先進的血細胞分離機採集患者自身一定量的外周單核細胞。

2、在GMP實驗室里,分離單個核細胞置於培養瓶中,加入培養液和細胞因子刺激細胞活化增值。

3、經過7~14天細胞培養,細胞數增至原有數量的幾百到上千倍,免疫殺傷能力增加20~100倍。

4、採血後的第7~14天,開始回輸DC、CIK細胞。

5、經過多個療程的治療,有效殺除患者體內腫瘤細胞,促進康復,改善患者的生活質量。

生物細胞免疫療法的優勢

DC細胞的優點:1、可負載腫瘤抗原信息,抗腫瘤細胞特異性

2、啟動機體T細胞免疫反應,並產生高效免疫應答;

3、誘導免疫記憶,從而具有防治腫瘤復發與轉移的功效;

CIK細胞的優點:1、可以快速大量地體外擴增;

2、殺瘤譜廣:CIK細胞沒有T淋巴細胞殺傷時的MHC限制性,對於多種腫瘤細胞均表現出強大的殺傷活性;

3、對多重耐藥腫瘤細胞同樣敏感。

DC細胞是機體免疫應答的始動者,能夠誘導持久有力的特異性抗腫瘤免疫反應;CIK細胞可通過非特異性免疫殺傷作用清除腫瘤患者體內微小殘餘病灶,所以負載腫瘤抗原的DC與CIK的有機結合(即DC-CIK細胞)能產生特異性和非特異性的雙重抗腫瘤效應,二者具有一定的互補作用,聯合套用可取得“1+1>2”的治療實效。

生物療法適應症:腫瘤自體細胞免疫療法適用於多種實體腫瘤,包括惡性黑色素瘤、前列腺癌、腎癌、膀胱癌、卵巢癌、結腸癌、直腸癌、乳腺癌、宮頸癌、肺癌、喉癌、鼻咽癌、胰腺癌、肝癌、胃癌等實體瘤手術後防止復發,也可以用於多發性骨髓瘤、B淋巴瘤和白血病等血液系統惡性腫瘤的復發,對於大多數細胞免疫治療的適應人群還可以用於上述腫瘤的進一步鞏固治療,達到延長生存期、提高生活質量和抑制腫瘤惡化的目的。但生物治療不適用於T細胞淋巴瘤患者、器官移植後長期使用免疫抑制藥物和正在使用免疫抑制藥物的自身免疫病的患者。

生物療法禁忌症:細胞免疫治療中心根據臨床數據統計的禁忌症主要包括以下幾種:1、懷孕或哺乳期婦女是生物治療禁忌症;2、臟器移植者是生物治療禁忌症;3、嚴重自身免疫性疾病患者是細胞免疫治療的禁忌症;4、不可控制的感染性疾病是細胞免疫治療的禁忌症;5、對本治療中所用生物製劑過敏者是細胞免疫治療的禁忌症;6、T細胞淋巴瘤是生物治療禁忌症。