小說《藏地密碼》中的倒懸空寺

倒懸空寺

倒懸空寺倒懸空寺是何馬小說《藏地密碼》中提及的一個巨大的建築。在西藏最荒涼最貧瘠的西部,有一個只被少數密教守護者知道入口的隱秘之地,那就是遺失在西藏千年歷史中的“密修者聖煉堂”——被稱為“世界第九大奇蹟”的倒懸空寺,這是密教徒專門用來修煉的地方。這十八座倒懸空寺,匪夷所思地建築在一座身高超過千米的巨佛的手掌之上,巨佛的身體,則全部隱藏在神秘的藏地之下。

真實寺廟

綜述

懸空寺(xuán kōng sì):也作“玄空寺。

主要有五處:

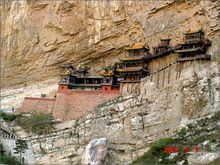

①山西恆山懸空寺:位於渾源縣城5公里處,建於北魏晚期。

倒懸空寺

倒懸空寺②河北蒼岩山懸空寺:位於井徑縣蒼岩山下,又名橋樓殿。

③雲南西山懸空寺:位於昆明市西南郊15公里處西山羅漢崖上,建於元代。

④青海西寧懸空寺:位於西寧市北邊的北山之間,始建立於北魏。

⑤河南淇縣朝陽懸空寺。

詳細介紹

一、山西大同恆山懸空寺

1.現狀

它位於山西渾源縣,距大同市65公里,全國重點文物保護單位。懸空寺始建於1500多年前的北魏王朝後期,北魏太和十五年(公元491年)。

該寺距地面高約50米,發展了我國的建築傳統和建築風格,其建築特色可以概括為“奇、懸、巧”三個字。

奇——遠望懸空寺,像一付玲瓏剔透的浮雕,鑲嵌在萬仞峭壁間,近看懸空寺,大有凌空欲飛之勢。

倒懸空寺

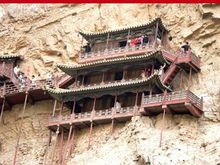

倒懸空寺懸——全寺共有殿閣40間,表面看上去支撐它們的是十幾根碗口粗的木柱,其實有的木柱根本不受力。據說在懸空寺建成時,沒有這些木樁,

人們看見懸空寺似乎沒有任何支撐,害怕走上去寺會掉下來,為了讓人們放心,所以在寺底下安置了些木柱,所以有人用"懸空寺,半天高,三根馬尾空中吊"來形容懸空寺。

巧——體現在建寺時因地制宜,充分利用峭壁的自然狀態布置和建造寺廟各部分建築,將一般寺廟平面建築的布局、形制等建造在立體的空間中,山門、鐘鼓樓、大殿、配殿等都有,設計非常精巧。

它修建在恆山金龍峽的懸崖峭壁間,面對恆山、背倚翠屏、上載危岩、下臨深谷、樓閣懸空、結構巧奇。懸空寺共有殿閣四十間,利用力學原理半插飛梁為基,巧借岩石暗托樑柱上下一體,廊欄左右相連,曲折出奇,虛實相生。寺內有銅、鐵、石、泥佛像八十多尊,寺下岩石上“壯觀”二字,是唐代詩仙李白的墨寶。古人云:“蜃樓疑海上,鳥道沒雲中。”明代大旅行家徐霞客嘆其為“天下居觀”。

倒懸空寺

倒懸空寺恆山懸空寺,懸掛在大同市北嶽恆山金龍峽西側翠屏峰的半崖峭壁間,始建於北魏太和15年(公元491年),始建初期。最高處的三教殿離地面90米,因歷年河床淤積,現僅剩58米。1957年列為山西省重點文物保護單位,1982年,列入全國重點文物保護單位。整個寺院,上載危崖,下臨深谷,背岩依龕,寺門向南,以西為正。全寺為木質框架式結構,依照力學原理,半插橫樑為基,巧借岩石暗托,樑柱上下一體,廊欄左右緊聯。僅152.5平米的面積,建有大小房屋40間。懸空寺的總體布局以寺院、禪房、佛堂、三佛殿、太乙殿、關帝廟、鼓樓、鐘樓、伽藍殿、送子觀音殿、

地藏王菩薩殿、千手觀間殿、釋迦殿、雷音殿、三官殿、純陽宮、棧道、三教殿、五佛殿等。

殿樓的分布都對稱中有變化,分散中有聯絡,曲折迴環,虛實相生,小巧玲瓏,空間豐富,層次多變,小中見大,不覺為彈丸之地,布局緊湊,錯落相依,其布局既不同於平川寺院的中軸突出,左右對稱,也不同於山地宮觀依山勢逐步升高的格局,均依崖壁凹凸,審形度勢,順其自然,凌空而構,看上去,層疊錯落,變化微妙,使形體的組合和空間對比達到了井然有序的藝術效果。

遠望懸空寺,像一幅玲瓏剔透的浮雕,鑲嵌在萬仞峭壁間,近看懸空寺,大有凌空欲飛之勢。登臨懸空寺,攀懸梯,跨飛棧,穿石窟,鑽天窗,走屋脊,步曲廊,幾經周折,忽上忽下,左右迴旋,仰視一線青天,俯首而視,峽水長流,叮咚成曲,如置身於九天宮闕,猶如騰雲皈夢。

懸空寺不僅外貌驚險,奇特、壯觀,建築構造也頗具特色,形式豐富多彩,屋檐有單檐、重檐、三層檐,結桅構有抬梁結構、平頂結構、斗拱結構,屋頂有正脊、垂脊、戧脊、貧脊。總體外觀,巧構宏制,重重疊疊,造成一種窟中有樓,樓中有穴,半壁樓殿半壁窟,窟連殿,殿連樓的獨特風格,它既融合了我國園林建築藝術,又不失我國傳統建築的格局。

懸空寺內現存的各種銅鑄、鐵鑄、泥塑,石刻造像中,不少風格,體例具有早時期的特點,是具有較高藝術價值的珍品。

2.文緣

懸空寺是歷代文人墨客嚮往之處,古代詩人形象的讚嘆:“飛閣丹崖上,白雲幾度封,蜃樓疑海上,鳥到沒雲中”。公元735年,詩仙李白遊覽後,在岩壁上寫下了“壯觀”二個大字,但仍覺得不夠體現自己激動的心情,便在“壯”上多加了一點。明崇禎六年,徐霞客遊歷到此,稱之為“天下巨觀”。李鐵映同志1989年來恆山視察時,揮毫寫下了“偉哉神工”四個大字,當人們感概之餘,不禁要問,建懸空寺的初衷是什麼?為什麼歷經1500多年,能夠保存完好?

3.歷史

懸空寺位於山西渾源縣,距大同市65公里,全國重點文物保持單位,是國內僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。懸空寺的六座主殿閣之間都用木製樓梯相連。寺內塑像很多,但這些塑像的特殊之處在懸空寺的三教殿內,儒、道、釋的三位代表人物孔子、老子、釋迦牟尼的塑像共居一室,中國像這樣三教始祖同居一室的情況非常罕見。

懸空寺始建於1400多年前的北魏王朝後期,歷代都對懸空寺作過修繕,北魏王朝將道家的道壇從平城,今大同南移到此,古代工匠根據道家“不聞雞鳴犬吠之聲”的要求建設了懸空寺。

4.布局

懸空寺距地面高約50米,懸空寺發展了我國的建築傳統和建築風格,其建築特色可以概括為“奇、懸、巧”三個字。

“懸”是懸空寺的另一特色,全寺共有殿閣40間。據說在懸空寺建成時,這些木樁其實是沒有的,只是人們看見懸空寺似乎沒有任何支撐,而真正的重心撐在堅硬岩石里,岩石鑿成了形似直角梯形的樣子,然後插入飛梁,使其與直角梯形銳角部分充分接近,利用力學原理半插飛梁為基。再說,懸空寺飛梁所用的木料是當地的特產鐵杉木加工成為的,據說用桐油浸過,所以不怕白蟻咬,也有防腐的作用,所以懸空寺千年不倒也並非奇蹟,乃是人們的智慧的結晶。

懸空寺的“巧”體現在建寺時因地制宜。寺內有佛像八十多尊。

值得稱“奇”的是,建寺設計與選址,懸空寺處於深山峽谷的一個小盆地內全身懸掛於石崖中間,石崖頂峰突出部分好像一把傘,使古寺免受雨水沖刷。山下的洪水泛濫時,也免於被淹。四周的大山也減少了陽光的照射時間。優越的地理位置是懸空寺能完好保存的重要原因之一。

唐開元二十三年(735年),李白遊覽懸空寺後,在石崖上書寫了“壯觀”二字,明代大旅行家徐霞客稱懸空寺為“天下巨觀”。

5.旅遊

(1)可在大同火車站附近乘到渾源縣的小巴,車費22元。如果是一行4人不如花120元包一輛出租夏利,往返價錢一樣,但方便舒適得多,或乘恆山一日游旅遊車。

(2)另一條線路是從五台山出發,乘開往大同方向的汽車前往。

(3)先沿陡峭的石徑上行,進寺中觀賞搭建巧妙、布局別致的40餘座殿堂,然後順懸空棧道登至翠屏山山腰,觀清波粼粼的金龍湖勝景。

開放時間:8:30~5:30(冬季) 8:00~6:00(夏季)

懸空寺旅遊門票(旺季130元/人,淡季125元/人)

(4)餐飲:渾源屬晉北,飲食習慣以麵食為主。

(5)土特產:渾源涼粉(恆山的特色食品,風味奇特,別具一格)蠶豆(俗稱蓮花豆)、北芪菇(俗稱恆蘑)、恆山正北芪(優質黃芪產地)、恆山黃芪羊等。

(6)氣候:恆山屬溫帶半乾旱大陸性氣候,四季分明,夏季雨量集中,秋季多為晴朗天氣,早晚溫差大,年平均溫度6.1℃。

(7)最佳旅遊季:春賞桃花,夏、秋避暑,冬觀雪景。

二、河北蒼岩山懸空寺

蒼岩山懸空寺是我國五大懸空寺之一。據考證石橋為隋代建築,略早於趙州安濟橋。橋上的樓殿為唐代建築。它坐西向東,長15米,寬8米。從力學角度看,此殿重量及遊客滿載時,總重量約在35噸左右,按此推算,橋的拱記應在3.5到4米之間,而該橋卻拱高2.8米。其橫跨在兩山峭壁之間,為敞肩拱式,翼角高翹,流蘇彩繪,高架於雲天霧海之上,有高不可攀之威、騰空欲飛之勢。建於橋上的橋樓殿內有釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師琉璃光王佛三尊佛像,正中背麵塑觀音像,殿內兩側十八羅漢像。

巍峨獨特的橋樓殿堂,於重山疊翠、峽谷一線處,形成“橋殿飛虹”的天下奇觀,為蒼岩山“三絕”之一。最令人驚異莫名的是,在橋樓殿上方100米的彎路上,過往行人皮膚有變黃變綠的現象,光學專家、氣功大師、佛教人士說法不一,此為蒼岩山“一奇”。

相傳蒼岩山是隋煬帝長女南陽公主出家修行的地方,山上建有公主真容堂,俗稱公主廟。

蒼岩山是電影《臥虎藏龍》及《木乃伊3》的外景拍攝地。

三、雲南西山懸空寺

三清閣,位於太華山南面的羅漢山。由北向南眺望,山形外廓酷似大肚彌勒,故名羅漢山。羅漢山懸崖峭壁,與南面掛榜山千仞削壁相連,山麓下即浩渺滇池。三清閣九層 雲南西山懸空寺

十一閣道觀建築群,層疊嵌綴於懸崖絕壁之上,成“懸空寺”險境。

元代,統治雲南的梁王由羅漢山麓築“千步崖”石磴上山,開闢羅漢山南崖之避暑宮。過去一度認為今之三清閣即元梁王避暑宮,實際梁王避暑宮在三清閣、龍門下層更南,臨掛榜山邊緣。1999年9月,我根據徐霞客《游太華山記》等歷史資料記載,在西山辦公室的協助下,撥開齊人深的雜草,尋找到羅漢山南庵諸殿及梁王避暑宮遺址。

胡本《南詔野史》載,元至正二十七年(1367年)四月,梁王貼木兒不花生日,群臣稱賀,宴於昆明池上樑王避暑宮。有《梁王生辰宴昆明池上獻詩》:

賢君添算宴嘉賓,幄殿先施巨海濱。

萬里晴天開錦繡,一川芳草踏麒麟。

笙歌暖送金杯酒,鎧仗寬圍玉佩人。

醉飽百官鹹稽首,願王高壽過千春。

梁王貼木兒至正二十七年生辰宴時,避暑宮即已“幄殿先施巨海濱”,由此可見,梁王避暑宮興建的年代,不晚於貼木兒不花為梁王時期。就在慶生辰宴這年,貼木兒不花薨,宗室把匝剌瓦爾密繼為梁王,改元“宣光”,稱制,封拜官屬,恢復科舉。巴匝剌瓦爾密系雲南末代梁王。明洪武年間,日本謫滇詩僧機先有《梁王閣》詩:

碧雞飛去已千秋,聞說梁王昔此游。

洞口桃花迎鳳輦,崖前官柳系龍舟。

青山有恨人何在,白日無情水自流。

豈識當時歌舞地,寒煙漠漠鎖荒邱。

明嘉靖年間,楊慎之《滇海曲》亦描繪梁王閣:

梁王閣榭水中央,烏鴉雙星帶五潢。

跨海虹橋三十里,廣寒宮殿夜飄香。

明、清時期,史志、遊記、詩詞均有關於梁王避暑宮的記載。明末徐霞客《游太華山記》考察記錄較為詳盡:

“返下朝天橋,謁羅漢正殿,殿後崖高百仞。崖南轉折間,泉一方渟崖麓,乃朝天橋迸縫而下者,曰勺冷泉。南逾泉,即東南折,其上崖更崇列,中止瀠坪一縷若腰帶,下悉僓坂崩崖,直插海底。坪間梵宇仙宮,雷神廟、三佛殿、壽福殿、關帝殿、張仙祠、真武宮,次第連綴。真武宮之上,崖愈傑竦,昔梁王避暑於此,又名避暑台,為南庵盡處,上即穴石小樓也。更南則庵盡而崖不盡,穹壁復雲,重崖拓而更合……”

羅漢寺遺址,在今三清閣門前懸崖之下。明·施昱《重修羅漢山妙定寺碑記》記載,羅漢寺原名“妙定寺”。又稱“海涯寺”,建成於明弘治九年(1496年),“峭壁半空懸石如羅漢狀,是以滇人名曰羅漢寺。”至明正德、嘉靖年間(1506年~1566年),形成三清閣南北庵建築群。

明嘉靖年間,羅漢寺南庵崖壁,“刻漢王子淵(王褒)移金馬碧雞文,隸法雅有漢體,蓋楊太史(楊慎)移鐫者。”

至楊慎刻王褒《移金馬碧雞頌》之時,已形成三清閣南北庵佛道勝境。

三清閣南庵諸勝,清道光年間戴?孫《昆明縣誌》尚有記載。至民國年間袁嘉穀撰《游西山記》時,皆已傾圮:“品茗三清閣,閣,山之名勝也。吳梅村詩‘碧雞台榭亂雲中,舊是梁王避暑宮’,宮即閣也。明時為北庵諸跡之一。北庵對南庵而言,南庵今悉圮。”

三清閣有一副佚名寫景之名聯:

半壁起危樓,嶺如屏,海如鏡,舟如葉,城郭村落如畫,況四時風月,朝暮晴陰,試問古今遊人,誰領略萬千氣象;

九秋臨絕頂,洞有雲,崖有泉,松有濤,花鳥林壑有情,憶八載星霜,關河奔走,難得棲遲故里,來嘯傲金碧湖山。

西山開發歷史遺蹟,應該恢復梁王避暑宮諸勝跡,形成羅漢山南北庵上下兩層壁危樓建築群聖境。

四、青海西寧懸空寺

它始建於北魏,已經是我國第二大懸空寺,也叫土樓觀,這裡是絲綢之路南線必經之路,所以在這裡流下了許多有名和尚的腳印,幾千年的風雨將它洗刷為一道靚麗的風景。

又稱北禪寺,位於西寧市北山,依山傍水,發育完好的丹霞地貌向里凹進,形成大小不等的洞穴,素有“九窟十八洞”之稱,紅崖間殿宇高懸,棧道迴廊,將殿宇樓閣與洞穴相連,使殿中有洞,洞內套洞,洞中塑有佛道諸神像,被稱為中國第二座懸空寺。現有的洞窟中還保留著部分從隋唐至永慶年間的壁畫,藝術價值很高,曾有“西平莫高窟”之稱。東側倚山矗立著一座高達30米的巨大佛像“露天金剛”佛家稱“內佛”,道家稱“西王母現影”,雄渾粗獷;山頂有一座寧壽塔,每當,煙雨濛濛,山隱霧中,遠望霧中殿宇。樓塔時隱時現,“北山煙雲”因此得名。在歷史上北山寺有過很多的名稱。明代以前山上有“神祠”,故有“土樓神祠”之稱。到了明代因明成祖賜名為“永興寺”才有了寺的名稱,距今已有580十年的歷史。因樓層迭起,層次分明,好像一座土樓,故有“土樓山”之稱。北魏旅行家酈道元跆跋涉到西寧,登臨土樓山,他的《水經注》中寫道?“湟水東流,經土樓南,上有土樓,北依山原。峰高三百餘尺,有若削成。”土樓有道教庵觀,故有“土樓觀”之稱。北山像一隻奮翼欲飛的雛鳳,而土樓山又似一隻雛鳳的翅翼,從此又多添了一個雅號叫“鳳翼山”。雖然名稱很多,但北山寺是人們最習慣的叫法。其山中寺觀是西寧地區的一大名勝古蹟。由於它得天獨厚的地理位置?以及獨具一格的風貌,成了人們遊覽的場所。在北魏時期《水經注》記載了北山寺,北魏時青海形勢圖中也標明北山寺的位置在西平亭?今西寧城。可見北山寺知名度是相當高的。

倒懸空寺

倒懸空寺北禪寺是依特殊丹霞地貌造型而建造的。這裡幾乎水平狀的紫紅色砂岩、礫岩,其間還夾有石膏和芒硝層,岩性軟硬相間,長期地質時期流水、風化等營力作用下,以赤壁、洞穴、險峰為主要特徵的丹霞地貌得到典型發育。軟岩層向里凹進,形成大小不等的洞穴,

當地人稱“九窟十八洞”,洞內塑有玉皇、觀世音、文殊、普賢、關雲長等神佛像。洞壁上所繪的神像圖案、花卉山水月具有漢、藏佛教繪畫藝術風格,曾有“西平莫高窟”的美稱。硬岩層向外凸起,猶如屋檐,廟宇殿堂建在其上,殿宇高懸,棧道迴廊將殿宇樓閣與洞穴群相連,使殿中有洞,洞內套洞,洞中藏佛,棧道回曲廊緊靠懸崖,甚至懸空架設,可稱得上一座名副其實的懸空寺了。

魏明帝五年,佛教盛行於鄯州(今西寧)有信徒作龕於土樓山斷岩之間、藻井繪畫、雕牆故壁、建築寺閣棧道,信徒登山朝拜,盛行一時。距今已有一千四百多年。道教進入土樓山是清代末年的事。河西走廊,絲綢北路不通,一些僧人由蘭州到樂都、西寧?經北川、達坂山到張掖,前往印度,從此佛教盛行於河湟地區。

“寧壽塔”坐落在土樓山的山頂,山頂原有牌坊、三官殿、雷殿等,該塔為六面形五層翹角塔,塔中實心,青磚砌成。是明洪武十九年由駐西寧長興侯耿炳文所建修。

“靈官殿”位於山腳下,修建於明洪武年間,因戰火毀燒,重修於1915年。原有山門,東西兩邊有廂房,房中間有橫匾上書“靈官殿”三個大字,清宣統二年西寧各界捐資將靈官殿整修一新。韓能靜有兩個名徒是聖聰、聖明。葬於土樓山根西側,當地人叫“和尚墳”。

“露天金剛”位於土樓山中部,東邊一尊與西邊一尊相連線,兩尊露天金剛高三十餘米,系兩個山崖突出部分,像兩尊天神(也叫天王),當地民眾叫閃佛,其意是從山中閃出來的。西面的一尊,已被風化,坍塌不辨面目;東面的一尊,仍然完好。本來是山崖被山水沖刷風雨剝蝕,形成奇特的山崖。後來在魏晉南朝時期,人工雕琢成大佛像,人們稱為“露天金剛”。

“北山煙雨”,稱為西寧八景之一。其由來指北山寺在雨霧中的景色,在朝暉夕照之時,遠望山姿塔影、頗為壯觀,特別是雨中,薄霧層雲,繚繞山腰,恍如一幅丹青水墨畫,有時全山隱於雲霧中,忽隱忽現,更添一番詩情畫意。

“九窟十八洞”鑲嵌在陡峭的半山腰,依山貼壁,十分壯觀,最引人注目的是古洞,其洞構造各異,有的洞無套洞,有的洞有套洞。洞中有神像有佛像,也有道家尊神,千奇百態,洞與洞之間有棧道接連。

如今北山寺山下已修渠引水,植樹造林,成為新興的旅遊勝地。

旅遊要注意高原反應,預防內源氧缺乏症。

五、河南淇縣朝陽懸空寺

它位於淇縣城西5公里朝陽山半山腰處,寺依山建造,絕壁而生,飛檐凌空,遙望如空中樓閣,故名懸空 河南淇縣朝陽懸空寺。

該寺北靠朝陽山,青松翠柏及奇花異草在太陽光照射下,如彩鳳當陽,翠盤捧日,故稱朝陽懸空寺。據明、清《淇縣誌》記載,朝陽山原為殷故宮,是殷紂王冬季設行宮採暖的地方。東魏武定七年在此創建寺院,建築金碧輝煌,氣勢雄偉,十分壯觀。

朝陽山後有著名的清涼庵。這裡綠樹成蔭,清靜涼爽,是殷紂王當年消夏避暑的地方。穿過庵西凌空飛架的石拱橋,經2l個台階,穿越一自然溶洞,便到了清涼庵。清康熙五十二年(1713年)主持僧海闊所立《碾子溝清涼庵恩準執照碑記》中言及此俺修建曾得到皇帝恩準。庵後崖壁上有一清澈見底的山泉,久旱不竭,甘冽爽口,清泉飛瀑,山谷回應,宛如龍吟虎嘯,山澗亂石下,涓涓細流叮咚作響,美妙動聽石拱橋西,崖壁平繞山頭6個石窟,窟內有雕像及摩崖題記。朝陽寺、清涼庵附近有許多景點供人遊覽,如千佛洞、九龍柏、淚石、飲馬泉、長眠道人墓、花台、聖儒峰、王莽洞、蓮花壁、天下第一門——尖山門,天書崖等以及歷史、藝術、書法價值極高的摩崖石刻等等。這裡峰峰形奇,景景多姿,水聲潺潺,空氣清新,是人們尋幽探秘,旅遊觀光,消夏避暑的好去處。