建制沿革

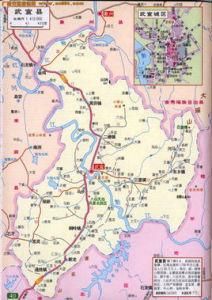

武宣地圖

武宣地圖  武宣縣

武宣縣 秦以前,武宣屬百越地。

秦始皇三十三年(公元前214年),在嶺南置桂林、象、南海三郡,今武宣屬桂林郡,郡治布山(今貴縣境)。西漢元鼎六年(前111年),今武宣稱中留縣,屬鬱林郡。

東漢中留縣改稱中溜縣,屬鬱林郡。

三國屬吳。鳳凰三年(274年)分鬱林郡地,增置桂林、始安、臨賀三郡,今武宣屬桂林郡,稱桂林縣,郡治武安(今象州縣境),縣治今象州縣境。

晉朝稱中胄縣,屬鬱林郡。

南北朝時,宋、齊復置中溜縣,武宣歸中溜縣,屬桂林郡。梁、陳復置中胄縣,武宣歸中胄縣,屬桂林郡。宋、梁、陳郡治均在今武宣縣境。

隋文帝開皇十年(590年)增置桂林縣,開皇十一年武宣縣地併入桂林縣,屬始安郡。縣治在今象州縣境。唐武德四年(621年)分桂林縣地,增設武仙縣。開元二十一年(733年)武仙縣屬嶺南道,鹹通三年(862年)屬嶺南西道邕管象州。

五代十國稱武仙縣,先屬楚國,後周太祖順元年(951年)改屬南漢,行政行域沿唐制不變。

宋朝稱武仙縣,至道三年(997年)屬廣西路象州、州治陽壽(今象州縣境)。

元朝稱武仙縣,先屬湖廣行中書省,元末至正二十三年(1363年)屬廣西行中書省柳州路象州,州治陽壽。

明朝稱武仙縣,洪武九年(1376年)屬廣西承宣布政使司右江道柳州府象州,府治今柳州市,州治今象州縣境,縣治今三里鄉舊縣村。宣德六年(1431年)武仙縣改稱武宣縣,縣治移今武宣鎮,隸屬因之。

清朝稱武宣縣,順治、康熙時屬柳州府,雍正三 年(1725年)改屬賓州直隸州,雍正八年改屬右江道潯州府,府治今桂平縣境。鹹豐六年(1856年)大成國平靖王李文茂率軍攻武宣城,把武宣縣改稱文興縣。鹹豐十一年失守,武宣縣仍復清制。清宣統三年(1911年),武宣縣屬潯州府。

中華民國元年(1912年)稱武宣縣,屬潯州府。2年撤銷府制;省下設道,由道領縣,武宣縣屬鬱江道。3年鬱江道易名為蒼梧道。19年屬蒼梧民團區。21年屬梧州民團區。23年屬梧州行致監督區,29年屬第三行政督察區。民國38年屬廣西省第二區,治所柳州市。

解放後稱武宣縣,縣治武宣鎮,屬柳州專區。1952年9月武宣縣與象縣合併,稱石龍縣。縣治石龍鎮,屬宜山專區,1958年改屬柳州專區。1962年3月撤銷石龍縣,復置武宣縣,縣治武宣鎮,屬柳州地區。

1962年3月29日撤銷石龍縣,復置武宣縣,政府駐武宣鎮,屬柳州地區(1970年為柳州專區)。

1996年,武宣縣面積1707平方千米,人口約36.5萬人。轄7個鎮、6個鄉:武宣鎮、黃茆鎮、二塘鎮、東鄉鎮、三里鎮、桐嶺鎮、通挽鎮、新龍鄉、河馬鄉、馬步鄉、思靈鄉、祿新鄉、金雞鄉。縣政府駐武宣鎮。

2000年第五次人口普查,武宣縣總人口347794人。其中:武宣鎮45005人,桐嶺鎮29472人,通挽鎮30904人,東鄉鎮24869人,三里鎮39258人,二塘鎮42988人,黃茆鎮23439人,馬步鄉13539人,祿新鄉31828人,思靈鄉20456人,新龍鄉14834人,河馬鄉15041人,金雞鄉16161人。

2002年11月4日,廣西壯族自治區政府(桂政函[2002]187號)同意將新龍鄉與桐嶺鎮合併為桐嶺鎮,原新龍鄉、桐嶺鎮所轄的行政區域全部歸桐嶺鎮管轄。桐嶺鎮政府駐原桐嶺鎮政府駐地。

2004年末,全縣總人口41.66萬人,其中農業人口36.51萬人。轄7個鎮、5個鄉:武宣鎮、桐嶺鎮、通挽鎮、東鄉鎮、三里鎮、二塘鎮、黃茆鎮、馬步鄉、祿新鄉、思靈鄉、河馬鄉、金雞鄉。共有6個社區、142個行政村。

2005年6月13日,廣西壯族自治區政府(桂政函[2005]167號)同意調整武宣縣部分鄉鎮行政區劃:撤銷河馬鄉,整建制併入東鄉鎮,東鄉鎮政府駐地不變;撤銷馬步鄉,整建制併入武宣鎮,武宣鎮政府駐地不變。

全縣現轄7個鎮、3個鄉:武宣鎮、桐嶺鎮、通挽鎮、東鄉鎮、三里鎮、二塘鎮、黃茆鎮、祿新鄉、思靈鄉、金雞鄉。縣政府駐武宣鎮。

2002年9月29日,國務院批准撤銷柳州地區,設立地級來賓市,2002年12月28日,地級來賓市正式成立,武宣縣劃歸來賓市管轄。

行政區劃

武宣縣夜景

武宣縣夜景 清朝雍正八年(1730年)武宣縣編戶為六里,即:在廂里、東鄉里、武賴里、古豪里、西鄉里、北鄉里。

清朝宣統元年(1909年)將原六里劃分為9個區:城廂區、三里區、東鄉區、桐嶺區、通挽區、祿新區、二塘區、黃茆區、廟王區。

民國2年(1913年),分黃茆區增設金雞區。

民國22年7月1日,將全縣10個區合併為北河區、南河區兩個大區,區下編為鄉、鎮。23年鄉鎮如下:城廂鎮、三里鄉、東鄉鄉、桐嶺鄉、通挽鄉、祿新鄉、馬步鄉、二塘鄉、黃茆鄉、金雞鄉、大琳鄉、妙皇鄉。

1950年3月調整區劃,全縣劃分為東鄉、桐嶺、二塘、黃茆4個區和城廂鎮。

東鄉區(後改稱三里區)轄東鄉鄉、三里鄉。

桐嶺區(後改稱南河區)轄桐嶺鄉、通挽鄉、祿新鄉、馬步鄉。

二塘區轄二塘鄉、大琳鄉、妙皇鄉。

黃茆區轄黃茆鄉、金雞鄉。

1950年9月,全縣又劃分為東鄉、三里、桐嶺、通挽、祿新、二塘、黃茆、妙皇等8個區和武宣鎮,區下設小鄉。

1952年9月,武宣縣與象縣合併為石龍縣,現武宣縣區域為7個區:黃茆區、二塘區、三里區、東鄉區、桐嶺區、通挽區、祿新區,區下設小鄉。

1958年1月,石龍縣全縣撤區建鄉,現武宣縣區域為15個鄉:金雞鄉、黃茆鄉、二塘鄉、大琳鄉、武宣鄉、三里鄉、五福鄉、東鄉鄉、河馬鄉、桐嶺鄉、新龍鄉、通挽鄉、統安鄉(4月改為馬步鄉)、祿新鄉、思靈鄉。

1958年8月,石龍縣全縣鄉鎮改為人民公社,現武宣縣區域為15個人民公社,9月全縣又全並為9個人民公社,屬現武宣縣區域的有2個:紅旗人民公社(北河片)、幹勁沖天人民公社(南河片)

1959年3月,全縣又劃分為32個人民公社,現武宣縣區域有金雞、黃茆、二塘、大琳、武宣、三里、五福、東鄉、河馬、桐嶺、新龍、通挽、馬步、祿新、思靈等15個人民公社。

1962年3月29日,恢復武宣縣建制,9月全縣劃分為8個區:武宣區、三里區、東鄉區、桐嶺區、通挽區、祿新區、二塘區、黃茆區。

1969年1月,8個區改為8個人民公社。

1980年4月,武宣人民公社改為武宣鎮。

1984年10月,撤消人民公社,建立鄉、鎮人民政府,全縣劃分為1鎮10鄉:武宣鎮、三里鄉、東鄉鄉、河馬鄉、桐嶺鄉、通挽鄉、祿新鄉、思靈鄉、二塘鄉、黃茆鄉、金雞鄉。

1987年9月,劃武宣鎮、祿新鄉、桐嶺鄉部分村設立馬步鄉,分桐嶺鄉設新龍鄉。

1995年10月,桐嶺鄉、二塘鄉撤鄉改鎮。

1996年9月,通挽鄉、三里鄉、東鄉鄉分別撤鄉改鎮。

1997年10月,黃茆鄉撤鄉改鎮。

2003年2月,新龍鄉併入桐嶺鎮。

2005年6月,馬步鄉併入武宣鎮。

2005年7月,河馬鄉併入東鄉鎮

2014年5月8日,祿新鄉撤鄉建鎮,改為祿新鎮。

2018年武宣縣轄8個鎮、2個鄉

武宣鎮 總面積194平方公里,總人口7.66萬人,轄:城東、城西、城南、城北、城中、南河、黔江7個社區;洪師、大嶺、清水、長壽、草廠、大祿、武南、武北、陳家嶺、對河、馬步、雅村、官祿、統安、回龍、橋鞏、河耀17個行政村。

三里鎮 總面積192.5平方公里,總人口4.2萬人,轄:三里、慕古、旺村、台村、靈湖、東泉、長樂、五星、古立、朋村、三江、雙龍、五福、上江、下江15個行政村。

東鄉鎮 總面積224.5平方公里,總人口5.9萬人,轄:三多、屯應、麻村、華樂、達昊、江村、平嶺、上棉、堡村、長塘、鄧寺、六良、莫村、李運、古例、河馬、合群、洛橋、武蘭、金崗、馬台、王道、祿道、白沙、重上、寧村、祿廟、風沿28個行政村。

桐嶺鎮 總面積201.1平方公里,總人口6.06萬人,轄:桐嶺、和律、和睦、大祥、石崗、祥龍、四安、盤龍、灣龍、龍山、馬來、馬料、新龍、仁漢、大同、良田16個行政村。

通挽鎮 總面積84.8平方公里,總人口4.3萬人,轄:通挽、分嶺、大昌、尚黃、伏柳、大團、尚滿、江龍、花馬、安村、古佐11個行政村。

祿新鎮 總面積125.8平方公里,總人口4.08萬人,轄:祿村、地有、上堂、瑤蘭、思布、復旦、新學、古杭、長嶺、蓮塘、佛子、大榮12個行政村。

二塘鎮 總面積259.8平方公里,總人口5.3萬人,轄:二塘、甘嶺、渠盞、四通、樂業、光山、雙桂、眉山、朗村、樟村、小林、七星、平田、石耈、隴村、波耀、羊眷、上召、水村、大琳、麻碑、祿當22個行政村。

黃茆鎮 總面積111.3平方公里,總人口2.7萬人,轄:黃茆街、周眷、玉村、新貴、大浪、根村、尚文、上額8個行政村。

思靈鄉 總面積85.1平方公里,總人口2.53萬人,轄:靈池、山汶、古樟、馬山、思勞、甘棠、太平、朝東、雙林、河龍10個行政村。

金雞鄉 總面積151.2平方公里,總人口2.05萬人,轄:馬良、馬王、新村、賴山、仁元、魚步、石祥、大坪8個行政村。

地理環境

位置境域

武宣縣位於廣西中部,來賓市東南部,地處北緯23°19'-23°56',東經109°27'-109°46'。東北面與金秀縣為界,西南面與桂平市、貴港市毗鄰,西面與來賓市興賓區接壤,北面與象州縣交界。

地質地貌

武宣地貌

武宣地貌 縣境內地形大體是中部低平,地形開闊,東西兩側抬升隆起,東側山峰標高在海拔400米以上,西側山地標高在海拔200—400米之間,北低南高。從北到南地面標高一般在55—110米之間。地貌上,中部為岩溶緩坡低丘和洪積、沖積平原,間或土嶺石山交錯。向東走為岩溶壟崗過渡到低山、中山陡坡的砂岩、頁岩山區。向西走則為峰林石山窪地過渡為峰林石山槽地,系岩溶地貌類型。從全縣整體看,表現為三處長形盆地及兩片丘陵平原,即大琳盆地、東鄉至五福盆地、通挽至桐嶺盆地;從金雞圩沿武石公路到武宣至勒馬為一片沖積和丘陵平原,從古祿至甘棠為一片岩溶低丘平原。縣境內地面標高以黃海面為零點,最低是三里鄉黔江河內孤島泗孤洲海拔41.5米,最高是東鄉鄉東北面約20公里與桂平縣交界的強盜沖頂無名山海拔1300.3米。

氣候

武宣縣地處低緯度,北回歸線橫貫桐嶺、思靈兩鄉,氣候溫暖,雨量充沛,屬亞熱帶氣候區。由於地勢是分別從東北、西南向中部傾斜,形成西北至東南的開闊地帶,而且又是西北高而東南低,在西鄰來賓有鐵帽山屏阻,因而北方冷空氣南下時多從兩路進入縣境。一路是經柳州沿柳武公路侵入,此路由於受西北高東南低的地勢影響,冷空氣滑行,不利於降水的發生和發展,因而冷空氣到武宣後多數雨量不大或沒有降雨。一路是經湘桂線進入來賓縣後,由高空氣流引導,沿來賓、南泗、石牙開闊地進入祿新影響武宣南部,此路冷空氣亦經由高到低的地勢而滑行,同樣影響降水。縣境東部,除黔江出處外,多是較高山地,特別是大瑤山,對東風天氣系統形成一屏障,此時武宣縣處於夏季東南季風的背風坡,雨量大減,向南面的金秀羅香年雨量2500多毫米,而背風面的武宣、黃茆年雨量僅1160毫米,差別甚大。由於地形地勢的影響,武宣的降水主要靠西和南面來的高空槽、低渦、熱低壓(它們有時與地面鋒面配合)及進入北部灣的颱風邊緣或颱風槽或強大的東風波。除東風波的降雨路逕是從東到西外,夏半年大部分的天氣系統都是從通挽(或思靈)分別沿長形開口盆地經桐嶺(祿新)到三里、東鄉、武宣、二塘、黃茆,受大瑤山余脈抬升,雨量加大,使縣內東部雨量多於西部。冬半年則是從黃茆、二塘經武宣到三里、東鄉,或從祿新到縣境南部。

山地除對於大氣環流和降水造成影響外,對於光、熱的分布也有很大影響。縣內東部山地多為東北——西南走向的土山、大嶺,森林覆蓋率較高,海拔也較高,因而光照少,降雨多,濕度大,溫度低。而西部多孤峰石山,樹木少,日照多,強度大,溫度高,降雨少,蒸發大,成為旱區。縱觀武宣縣的氣候特點是:光熱豐富,但春秋常有低溫;雨量充沛,但分布不均,乾旱頻繁;水熱同季,時有洪澇,冬溫較高,偶有霜雪。

水文

武宣縣有大、中、小河流106條,河網密度為每平方公里0.3公里。全縣年總水量為12.70億立方米,其中地表水11.44億立方米,地下水1.26億立方米。

全縣有地下河6處,較大的地下水出水點154處。地下河出口流量最大達到891公升每秒,地下水枯期動蓄量為7079.6公升每秒。

自然資源

武宣縣四面環山,黔江河由西向東將全縣隔為南片、北片,209國道又將全縣劃為東西兩片,行政區域面積為1739.45平方公里。在全縣260萬畝土地面積中,低山78.20萬畝,占30%;中山12.62萬畝,占4.85%;丘陵55.74萬畝,占21.44%,小平原107.69萬畝,占41.42%。

武宣縣地處低緯度,地處北回歸線上,北回歸線橫貫桐嶺鎮和思靈鄉,屬南亞熱帶季風氣候區。年平均日照時數為1849.9小時,年日照率為39%,年平均氣溫21.2℃,平均年降雨量1291.7毫米。光熱豐富,雨量充沛;冬溫較高,偶有霜雪。地資源、水資源較為豐富,十分有利於發展農業生產。

土地資源

土地總面積為260.91萬畝,全縣耕地總面積3.5萬公頃,常年糧食播種面積49.0萬畝,其中水稻30萬畝、玉米8萬畝、大豆8萬畝、紅薯3萬畝;經濟作物種植面積42.6萬畝,年均種植蔬菜14萬畝,花生5.5萬畝;有林面積90.2萬畝。

礦產資源

武宣縣礦產資源豐富,品種多,儲量大,質量好。主要礦種有鉛、鋅、石灰石、鐵、錳、硫鐵礦、重晶石、滑石、水晶、大理石、方解石、黃金、高嶺土、矽石等。其中石灰石儲量為2000億噸,僅武宣鎮土番山、寨山(距縣水泥廠1.2-2公里)的1級石灰石儲量就達1.95億噸,主要化學成份含量為:CaO,54%-55%;Fe2O3,0.12%;SiO2,0.13%。燒石量為43.37%,灰份為42.85,其中CaO與MgO的比值大於51.5。

人口民族

2003年末人口41.58萬,其中農村人口36.5萬。有壯、苗、侗等少數民族27.9萬人。人口自然增長率6.73‰。

2007年人口總數43萬,其中農業人口37.5萬,農業勞動力22.88萬。主要語言有:漢語西南官話武宣話、漢語國語、漢語客家話,壯語北部方言紅水河土語(與黔江河分為南北兩片,即東紅水河土語和柳黔土語)。

根據2010年第六次人口普查數據:全縣總人口431330人,常住人口353253人,其中各鄉鎮常住人口如下(人):

武宣鎮77632、桐嶺鎮43919、通挽鎮30313、東鄉鎮38275、三里鎮28524、二塘鎮38904、

黃茆鎮21794、祿新鄉33968、思靈鄉19385、金雞鄉16220、黔江農場4139。

政治體制

中共武宣縣縣委書記:高賢斌

武宣縣人民政府縣長:吳孝斌

交通運輸

民國時,武宣縣與外地的陸路交通,仍藉助於傳統的驛道。民國16年(1927年)起,始修築近代公路,然路況極差,殊少車輛通行,相比之下,水上交通運輸占有更重要的地位。

解放後,國家和地方人民政府暨交通部門投資用於修築、維護公路和橋樑及疏浚航道(其中航道整治費300萬元)。同時不斷添置、更新運輸工具,提高運力,促進了縣內經濟建設的進程。

1990年,縣境有國道、省道、縣道和鄉道計644.1公里;新建橋樑19座,總長1556米。縣轄13個鄉鎮均有公路通達,而可通汽車的村已占98%,經過整治後的黔江水道,常年可通行250噸級客貨船。1990年,全縣有各類汽車512輛,拖拉機3950台,機車50輛,各類船舶82艘(只)。年貨運量82萬噸,貨運周轉量9500萬噸/公里;年客運量195萬人,客運周轉量9750萬人/公里。

武宣縣水陸交通條件便利。

陸路方面:209國道(二級公路)南北貫穿全縣6個鄉鎮。323省道(梧州至遷江二級公路)東西橫跨4個鄉鎮;2014年12月16日,桂來高速公路武宣至來賓段通車,成為來賓市第一個通高速的縣份,2015年4月20日,桂來高速武宣至桂平段通車,正在修建的還有柳州至武宣高速公路將於2015年10月通車,陸路交通越來越方便。縣城距首府南寧230公里、來賓市區70公里、柳州市90公里、柳州機場78公里、貴港市90公里、廣州市486公里。

水路方面:武宣境內黔江水道素有"黃金水道"之稱,全長119公里,是西南水運出海北線通道和中線通道的“咽喉”,是桂中地區水路物資集散地,現有貨運碼頭15家、27個泊位,二塘樟村碼頭、雙獅巨龍碼頭、港務碼頭有桂中“水運門戶”之稱。武宣水路到柳州、梧州、廣州水路里程分別是274、303、609公里,常年可通航1000—2000噸船舶,是2000噸級船舶通航時間最長河段的上游結點位置。大藤峽水利樞紐工程建成後,常年可通航2000—3000噸以上船舶。

經濟

2010年,全縣地區生產總值由2005年的20.7億元增加到47.4億元,年均增長15.5%,比“十五”平均增速高5.4個百分點;財政收入由2005年的1.3億元增加到2010年的4.562億元,年均增長28.54%;全社會固定資產投資累計完成83億元,為“十五”期間的5.53倍,年均增長44.04%;累計完成全縣社會消費品零售總額38.97億元,年均增長19.1%。2010年比2005年地區生產總值翻1.19番,人均地區生產總值翻1.27番,財政收入翻1.7番,工業增加值翻1.94番,服務業增加值翻1.31番,全社會固定資產投資翻2.62番,社會消費品零售總額翻1.26番,金融機構存款餘額翻1.56番,金融機構各項貸款餘額翻1.82番。

武宣縣

武宣縣 2012年,全縣實現地區生產總值84.5億元,同比增長17.9%;全社會固定資產投資完成62.5億元,同比增長42.9%;財政收入完成6.23億元,同比增長17.7%;社會消費品零售總額完成14.92億元,同比增長16.2%; 城鎮居民人均可支配收入20911元,增長12%;農村居民人均純收入6175元,比上年增長17.6%。武宣縣2012年財政收入完成6.23億元,同比增收0.94億元,增長17.68%。

2013年,全縣地區生產總值87.29億元,同比增長5.1%;全社會固定資產投資完成57.89億元,同比增長28.0%;財政收入完成6.75億元,同比增長8.42%;工業總產值和增加值分別完成101億元和37.25億元,同比增長0.8%和3.8%;社會消費品零售總額完成16.38億元,同比增長9.8%;三次產業比重由27.5:48.4:24.1調整為27.6:47.2:25.2。 2014年,全縣完成地區生產總值92.5億元,增長8%,其中,一產、二產、三產增加值分別為24.3億元、44.1億元、24.1億元,增長2%、12%、7.7%;工業總產值112.8億元,增長11.68%;全社會固定資產投資67億元,增長16%;社會消費品零售總額18.2億元,增長11%;財政收入6.9億元,增長2.1%;城鎮居民人均可支配收入24959元,增長9%;農民人均純收入7731元,增長10.5%;三次產業比重 由27.6:47.2:25.2調整為26.27:47.68:26.05,非稅收入占公共財政預算收入比重下降至36.05%,下降3.2個百分點,財政收入結構明顯最佳化。