發現者

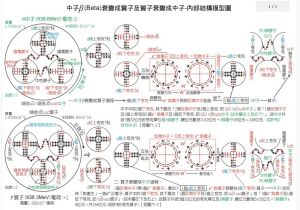

中子-內部結構模型圖

中子-內部結構模型圖

製備

β+衰變(下半圖)及β-衰變(上半圖)-模型圖

β+衰變(下半圖)及β-衰變(上半圖)-模型圖 人工放射性核素主要利用裂變反應堆和粒子加速器製備。通過反應堆製備有以下兩個途徑:

(1)利用反應堆中產生的強中子流照射靶核,靶核俘獲中子而成為放射性核;

(2)利用中子引起重核裂變,從裂變產物中提取放射性核素。

用加速器製備主要是帶電粒子引起的核反應產生放射性核。利用反應堆生產的產量高、成本低,是人工放射性核素的主要來源。用反應堆生產的是豐中子核素,因此它們通常具有β-放射性。用加速器生產的則相反,往往是缺中子核素,因而一般具有β+放射性,而且多數的半衰期短。

作用

在目前(截止2013年)所知的大約2000種核素中,絕大多數是人工放射性核素。它們在科學研究和生產實踐中起著重要作用,例如核燃料239Pu和常用的γ放射源60Co。

相關內容

由於朝鮮第三次核試驗,中國環境保護部自動監測站對東北邊境及周邊地區輻射環境實時連續空氣吸收劑量監測。

截止2013年2月14日上午11時,東北邊境及周邊地區大氣氣溶膠樣品監測中未發現人工放射性核素。