簡介

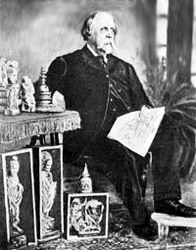

他同時又是英國軍官、軍事工程師,印度歷史學家,蘇格蘭古典學者和評論家。1887年被授予爵士頭銜。

生平

康寧漢姆出生於英國的艾爾郡(Ayrshire),他的父親是蘇格蘭詩人艾倫·康寧漢姆(Allan Cunningham)(1784-1842),一個鄧弗里斯郡(Dumfrieshire)的原住民。

在其早期生涯里,康寧漢姆遇見了英國的錢幣收藏家、研究印第安文化的學者詹姆斯·普林塞普(James Prinsep)(1799-1840),正是他激發了亞歷山大對於印度歷史及錢幣的興趣。

1837年,康寧漢姆在印度恆河邊上的瓦拉納西(Vārānasi)(1957年以前叫貝拿勒斯Benares)附近發掘了最著名的佛教聖地之一——鹿野苑(Sārnāth)。起初,他在瓦拉納西城外看見一個三十多米高的圓頂建築,於是決定進行一次小小的發掘,於是發現了一些精美的雕像,還找到了一塊刻有文字的石頭。從破譯的文字來看,這可能是一座佛教遺址,他同時得知佛祖確有其人,但既不是埃及人也不是俄塞俄比亞人,而是出生在印度北部的某個地方,康寧漢姆這次的發掘成果僅此而已。十多年後,即19世紀的四五十年代,中國僧人法顯的《佛國記》和玄奘的《大唐西域記》相繼在英國出版。對照兩本著作透露的信息,康寧漢姆確認了遺址的身份,宏偉的圓頂建築是一座佛塔,是紀念佛祖覺悟後第一次講經的地方,這就是著名的鹿野苑。英國人的考古發掘,中國的歷史資料——古印度的歷史從此被一點一點的剝開,一千多年璀璨奪目的佛教歷史開始重現。此後,康寧漢姆並沒有停止,他以翻閱了無數次的《大唐西域記》為指南,在印度的土地上展開了長達25年的考古發掘,挖掘了一座又一座重要的佛教遺址。

1850年,他在桑奇(Sānchi)發掘了一些印度現存最久遠的遺址。除了1848年對克什米爾(Kāshmir)寺廟建築的研究以及1854年的一部關於拉達克(Ladākh)的著作外,他還出版了《比爾薩群塔》(The Bhilsa Topes or Buddhist Monuments of Central India)(1854),對中印度發現的佛塔群進行了介紹,這是第一次通過佛教建築遺蹟探尋佛教歷史的一次認真的嘗試。

1861年,康寧漢姆在釋迦牟尼成道的地方——菩提伽耶(Bodh Gaya),找到了大菩提寺的遺址。他在日記中寫到:“發掘工作很單調,每天晚上睡覺前,我都在閱讀中國人的《大唐西域記》,玄奘對那棵著名的菩提樹以及周圍的佛像和廟宇,記載的都很詳細,我們很快就找到了大量的遺蹟,書中的描述和發現結果非常吻合。”今天的大菩提寺是康寧漢姆根據玄奘的描述修繕而成的,甚至連裝飾圖案和建築材料也來自於《大唐西域記》提供的信息。

同年,康寧漢姆在印度比哈爾邦發現了——那爛陀遺址。這裡曾是古印度的文化中心,也是擁有一萬餘人的佛教大學。

1861年,康寧漢姆擔任了當時印度考古學調查局的第一任局長。1865年印度考古局解散,1870年重建,這時他又恢復了原來的職位。接下來的15年裡,康寧漢姆在北印度的廢墟中展開了許多次考古發掘。1871年,《古代印度地理》(Ancient Geography of India)出版,第一次收集了公元前3世紀孔雀王朝阿育王的法令。1879年《巴爾胡特塔》(The Stupa of Bharhut)問世,在巴爾胡特塔的碑文解讀及雕刻內容的比定方面獲得了一定的成果。這許多年中,康寧漢姆收集了大量的印度錢幣,其中的精品被大英博物館夠得。1885年,康寧漢姆從考古局退休,此後他投身於印度古錢幣的研究,並出版了相關的兩部著作(Coins of Ancient India 1891)。