五音

具體解釋

(1)《靈樞·邪客》中把宮、商、角jue、征zhǐ、羽五音,與五臟相配:脾應宮,其聲漫而緩;肺應商,其聲促以清;肝應角,其聲呼以長;心應徵,其聲雄以明;腎應羽,其聲沉以細,此為五臟正音。相傳是由中國最早的樂器“塤”的五種發音而得名。

相當於12356,即:do、re、mi、sol、la。

(2)聲韻學五聲音階上的五個級--宮、商、角、征、羽,分別與喉、齒、牙、舌、唇的不同發音部位相配。梁顧野王的《玉篇》卷末附圖《沙鬥神珙四聲五音九弄反紐圖》以及宋陳彭年等的《廣韻》卷末附《辨音五字法》都是這種分法。前者分為喉、舌、牙、齒、唇,所謂自內向外,後者分為唇、舌、齒、牙、喉,所謂自外向內。 戲曲演員準確地掌握了五音的部位,再配合“四呼”(開口呼、齊齒呼、合口呼、撮口呼)的運用,即能做到吐字準確,稱為五音齊全,而不能準確掌握五音的演員,被稱為五音不全。

宮

五音之一。通常相當於今首調唱名中的do音。“宮”音為五音之主、五音之君,統帥眾音。《國語·周語下》曰:“夫宮,音之主也,第以及羽。”《禮記·樂記》曰:“宮為君、商為臣、角為民……”宋張炎《詞源·五音相生》亦曰:“宮屬土,君之象……宮,中也,居中央,暢四方,唱施始生,為四聲之綱。”宮調(式)又為眾調(式)之“主”、之“君”,即就其今所謂之“調高”而言。《隋書·音樂志》云:“每宮應立五調”“牛弘遂因鄭譯之舊,又請依古‘五聲五律’鏇相為宮:‘雅樂’每宮但一調,惟‘迎氣’奏五調,謂之‘五音’;‘縵樂’用七調……”此所謂“宮”,與“均”通。有以宮音為主音、結聲構成的調(式)名。唐段安節《樂府雜錄·別樂識五音輪二十八調圖》曰:“宮七調第一運正宮調,……第六運仙呂宮,第七運黃鐘宮。”張炎《詞源》亦曰:“十二律呂各有五音,演而為宮為調……黃鐘宮(均):黃鐘宮(調式)、黃鐘商(調式)、黃鐘角(調式)、黃鐘變(變徵調式)、黃鐘征(調式)、黃鐘羽(調式)、黃鐘閏(閏宮調式)。”

商

五音之一。通常相當於今首調唱名中的re音。“商”音為五音第二級,居“宮”之次。古人認為,“商,屬金,臣之象”,“臣而和之”。有以商音為主音、結聲構成的調(式)名。如唐段安節的《樂府雜錄·別樂識五音輪二十八調圖》中的“入聲商七調”。

角

五音之一。通常相當於今首調唱名中的mi音。“角”為五音之第三級,居“商”之次。古人以為,“角屬木,民之象”。有以角音為主音、結聲構成的調(式)名。如唐段安節的《樂府雜錄·別樂識五音輪二十八調圖》中的“上聲角七調”。在古代的調(式)中,有以角音為調之角調,或有以閏宮為角之角調。

征

五音之一。通常相當於今首調唱名中的sol音。“征”為五音之第四級,居“角”之次。古人以為,“征屬火,事之象”。有以征音為主音、結聲構成的調(式)名。

羽

五音之一。通常相當於今首調唱名中的la音。“羽”為五音之第五級,居“征(音zhǐ) ”之次。古人以為,“羽屬水,物之象”。有以羽音為主音、結聲構成的調(式)名。如唐段安節的《樂府雜錄·別樂識五音輪二十八調圖》中的“平聲羽七調”。

變宮

古音階中的“二變”之一。羽音與宮音之間的樂音。宋人有稱其為“閏宮”者。在十二律,有指較宮音下一律之音(相當於si),如《後漢書·律曆志》云:“ 黃鐘為宮……應鐘為變宮”;亦有較羽音上一律之音(相當於bsi),如《晉書·律曆志》雲“清角之調(音階)以姑洗為宮,……太簇為變宮”。有以變宮為主音為結聲構成的調(式)名。

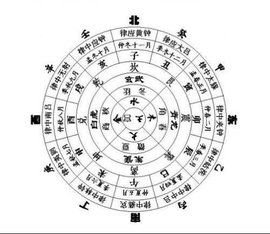

十二律

古代樂律學名詞,是古代的定音方法。即用三分損益法將一個八度分為十二個不完全相同的半音的一種律制。各律從低到高依次為: 黃鐘、 大呂、 太簇、 夾鍾、 姑洗、 中呂、 蕤賓、 林鐘、 夷則、 南呂、 無射、 應鐘。十二律又分為陰陽兩類,凡屬奇數的六種律稱陽律,屬偶數的六種律稱陰律。另外,奇數各律稱 “律”,偶數各律稱“呂”,故十二律又簡稱“律呂”。陽律六: 黃鐘、 太簇、 姑洗、 蕤賓、 夷則、 無射;陰律六: 大呂、 夾鍾、 中呂、 林鐘、 南呂、 應鐘。

三分損益

在 司馬遷的《史記》“律書第三”中寫到∶“……九九八十一以為宮。三分去一,五十四以為征。三分益一,七十二以為商。三分去一,四十八以為羽。三分益一,六十四以為角。”

意思是取一根用來定音的竹管,長為81單位,定為“宮音”的音高。然後,我們將其長去掉三分之一,也就是將81乘上2/3,就得到54單位,定為“征音”。將征音的竹管長度增加原來的三分之一,即將54乘上4/3,得到72單位,定為“ 商音”。再去掉三分之一(三分損),72乘2/3,得48單位,為“ 羽音”。再增加三分之一(三分益),48乘4/3,得64單位,為“ 角音”。而這宮、商、角、征、羽五種音高,就稱為 中國的五音。

中國音樂中用來定音律的“三分損益法”,與 古希臘“畢氏學派”中的“ 五度相生律”的方法相同。

發音原理

在聲學中,聲音的高低(如西洋音樂中的唱名Do、Re、Mi、Fa……)指的是與物體振動的頻率。當我們取一簡單物體用來定音高時(如竹管、絲弦),則它的頻率與其長度是成反比的關係。如果物體的材質固定,長度愈長,聲音愈低。

除此之外,當長度減為一半時,頻率將變為原先的兩倍;長度增成為原先的兩倍時,頻率成為原先的一半。我們將這種互為二倍數的特殊比例,定義為彼此互為“八度音”。所以“三分損”(長度變為原先的2/3)與“三分益”(長度變為原先的4/3),彼此之間正是一個“八度音”的關係(4/3 是 2/3 的兩倍)。由此,我們便可以從九九八十一的長度出發,試算前述藉由“三分損益”求得的長度,所得到的十二律∶

黃鐘∶81;

林鐘(由 黃鐘三分損而來)∶81 * 2/3 = 54;

太簇(由 林鐘三分益而來)∶54 * 4/3 = 72;

南呂(由 太簇三分損而來)∶72 * 2/3 = 48;

姑洗(由 南呂三分益而來)∶48 * 4/3 = 64;

應鐘(由姑冼三分損而來)∶64 * 2/3 = 42.6667;

蕤賓(由 應鐘三分益而來)∶42.6667 * 4/3 = 56.8889;

大呂(由 蕤賓三分益而來)∶56.8889 * 4/3 = 75.8519;

夷則(由 大呂三分損而來)∶75.8519 * 2/3 = 50.5679;

夾鍾(由 夷則三分益而來)∶50.5679 * 4/3 = 67.4239;

無射(由 夾鍾三分損而來)∶67.4239 * 2/3 = 44.9492;

中呂(由 無射三分益而來)∶44.9492 * 4/3 = 59.9323;

清 黃鐘(黃鐘的高八度音,由仲呂三分損而來)∶59.9323 * 2/3 = 39.9549。

我們注意到最後一個“清 黃鐘”的長度39.9546,與直接取“黃鐘”長度的一半 40.5 仍有一段小小的差距,這就是“黃鐘不能還原”的問題。因為在連乘十二次 2/3 或 4/3 後,最後的值不可能達到原始的 1/2。

另外,若在定律時不斷地使用三分損益的操作,最後一定會出現除不盡的小數,使得在實際製作時容易產生誤差。然而在現實上,準確度(Percision)與精確度(Accuracy)絕對有其極限,所以經過十二次的三分損益之後,已經可以構成一個(不甚完美)的音階循環。這也是為何中西音樂理論中,都不約而同地發展出以“12音階”為主流的原因。之後才會出現如純律、十二平均律等不同的改進或修正方法。

從上面所計算出來的結果,我們對照《史記.律書》中的文字,便可發現當中的抄錄錯誤。宋代 沈括的《 夢溪筆談》,便記載了《律書》當中出現“七分”之類的文字,當為“十分”的誤寫。因此原文中的 黃鐘“八寸七分一”為“八寸十分一、81分”才合理。以下列出古音十二律與史記的文字記載比較,並附上與西方“參考音名”與“十二平均律的誤差”計算。

古音十二律

史記文字

三分損益

史記數字

西方音名

十二平均律

三分損益與十二平均律偏差(%)

黃鐘八寸七分一 81 81(更正後) C 81 -

林鐘五寸十分四 54 54 G 54.0610 0.11

太簇七寸十分二 72 72 D 72.1628 0.23

南呂四寸十分八 48 48 A 48.1629 0.34

姑冼六寸十分四 64 64 E 64.2898 0.45

應鐘四寸二分三分二 42.6667 42.6667 B 42.9083 0.56

蕤賓 五寸六分三分二 56.8889 56.6667 F# 57.2757 0.68

大呂七寸五分三分二 75.8519 75.6667 C# 76.4538 0.79

夷則五寸三分二 50.5679 50.6667 G# 51.0268 0.90

夾鍾六寸七分三分一 67.4239 67.3333 D# 68.1126 1.01

無射四寸四分三分二 44.9492 44.6667 A# 45.4597 1.12

仲呂 五寸九分三分二 59.9323 59.6667 F 60.6814 1.23

音律配合

由於音律與一年中的月分恰好都定有十二個,於是在 中國上古時代,人們便把十二律和十二月聯繫起來。依照《禮記.月令》上的記載,它們之間的對應為∶

孟春之月,律中太簇;

仲春之月,律中夾鍾;

季春之月,律中姑洗;

孟夏之月,律中中呂;

仲夏之月,律中蕤賓;

季夏之月,律中 林鐘;

孟秋之月,律中夷則;

仲秋之月,律中南呂;

季秋之月,律中 無射;

孟冬之月,律中應鐘;

仲冬之月,律中 黃鐘;

季冬之月,律中大呂。

所謂“律中”就是“音律的對應”,其徵驗的方法則是憑“吹灰”。據說古人將十二根律管里塞入 葭莩的灰,只要到了某個月份,相對應的那一隻律管中的灰就會自動地飛揚出來,這便是“吹灰候氣”、“夷則為七月之律”等辭彙的典故。當然以今日的觀點,吹灰候氣並沒有現實的根據。

值得注意的一點,十二律中最基本的是黃鐘,而 中國曆法最基本的則是含有冬至的月份。《月令》中所列出的,正是以 黃鐘對應冬至所在的仲冬月份--子月(十一月)。