簡介

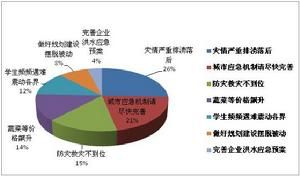

事故傾向性理論餅型圖

事故傾向性理論餅型圖根據這種理論,有些學者曾嘗試用心理測量的方法,去區分“易出事故者”和“不易出事故者”的個性差異,但還沒有找到很好的辦法。雖然通過研究認為易出事者具有下列特徵:如反抗和攻擊性、輕率、敵對、不守時間等,但卻未能找到足以說明與易出事故有關的單一的個性維度。例如鐵爾曼(W.A.Tillman)等通過調查得出易出事故者的精神面貌,指出易出事故者是有明顯的攻擊性,有厭惡社交的傾向,多是青年等。但未能找出“易出事故者”與其他人有什麼明顯差異的個性的特徵。因此不能將事故傾向性作為重要的個體差異因素,因而得出暴露於危險環境中,事故必然增加的結論。

顯然,把事故原因完全歸咎於作業者,而忽視工作環境是不正確的。事故傾向性理論假設,在研究期間,在同一工作條件工人中,每個人都有相同的事故機率。若有少數人比其他人有更多的事故次數,那么說明這少部分人有事故傾向性。如果假設一個有100名工人的工廠,一年共發生了50件事故,那么發生事故的工人肯定不會超過總人數的50%。若假設是50人發生事故,那么每人每年有一次事故,恐怕未必有事故傾向性。若發生在25名工人身上,那么每人每年二次事故。按照事故傾向性理論,發生事故的50人或25人,必然是有事故傾向性了。其實,一年發生一兩次事故,完全不能排除偶然因素或機器設備缺陷或環境的不良影響。從而說明,這種統計方法的本身隱藏著潛在的錯誤。

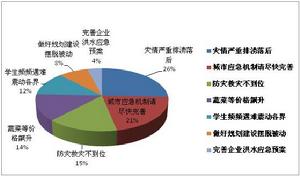

事故傾向性理論餅狀圖

事故傾向性理論餅狀圖美國心理學家進行的一項研究更進一步說明這點。他們分析了大約30萬人的駕駛事故記錄,發現其中不到4%的人,在六年中,事故記錄卻達事故總數的36%。這似乎支持事故集中在少數人身上的理論。按照這種理論,如能設法使這4%的人駕駛不出事故,那么事故率將減少三分之一。但是,若把同樣的統計進行再分析,把這六年分為前三年和後三年,並對前後三年的事故記錄進行比較,則令人驚訝地發現,在後三年中, 95%的事故發生在前三年被認為是安全的駕駛員身上。若依據事故傾向性理論,前三年的事故多發者由於某些更容易造成事故的個性特徵,那么在後三年,他們應該占有大部分事故百分率。然而,事實並非如此,從而說明過去的事故記錄並不能推斷一個人將來也容易發生事故。

還有研究表明,某些人在某些環境可能更容易發生事故,若換個環境則不一定容易出事故,在某一工種容易發生事故,在另一工種則不一定是這樣,因此事故傾向性可能是指特定的環境而言,而非所有環境一般的傾向。

有些心理學家,如里森(J.T.Reason)認為,與其承認事故傾向性存在,不如歸因於個性影響與環境因素的相互影響。年齡、經驗、暴露的危險以及其他多元因素,對一個個體在某一段時間比其他人更容易發生事故的影響,可能更大於事故傾向性。里森認為,事故傾向性是比原先想像的複雜得多的表象,很大程度上決定於人所暴露的危險的類型。所以事故傾向性如果存在的話,可能不單單是人的失誤,而主要是人-機-環系統的失誤。

理論

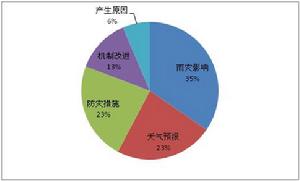

西方媒體報導的事故傾向性

西方媒體報導的事故傾向性對於事故傾向性理論,最早的研究可以上溯到對個人的個性特點的研究。Farmer和Chambers把事故傾向性定義為“一種由具有這種特質的人先天決定的,比別人發生事故的機率高得多的一種特質。這個理論有一個基本假設:即使是置於相同的條件下,由於某些人所具有的“內在的事故特質”,使他們比其他人更容易發生事故。

為證明事故傾向性理論的有效性,已經開展了許多相關的研究。這些研究一般都包括對一組給定的人群的一個試驗和對這組人群中事故分布的計算。許多研究人員從這樣的研究中得出一個結論:事故並不是完全隨機分布的,的確有些人發生的事故比單用機率預測的結果高得多。

這種個人所具有的事故傾向性,在研究和實踐中曾經是一個頗有爭議的現象,現在它已經不是被廣泛認同的事故致因理論。曾經有許多關於肯定事故傾向性理論的評論。雖然一些事故傾向性理論的研究人員試圖說明工作中的不同危險,但他們疏忽了一些導致某些工人比其他工人更容易發生事故的因素。研究人員通常都忽略了那些與個人問題和工作同伴相關的因素。因此,反對者並不需要直接反駁事故傾向性理論,只需要批評那些得出結論的方法就可以駁倒該理論。其他人承認事故傾向性理論的有效性,但他們認為這個理論只能解釋很少一部分事故,大約占10%~15%。

人們經常用某些人比其他人更容易發生事故的事實來支持事故傾向性理論。那些更容易發生事故的人被稱為具有“事故傾向性”的人。從純統計的角度,人們會認為受傷事故的發生是隨機的。在任何一天中發生事故的機率都是1/1000,在一個有1000人的工作區里,每天發生一起受傷事故是合理的。在大部分的情況下,受傷人員經過治療,身體恢復以後又會回到工作崗位上。這時,這個已經受了傷的工人與別人面臨同樣的受傷事故的風險。對於這樣的“復位樣本”,在純機率的情況下,多次受傷並不稀奇。

事故傾向性理論漫畫

事故傾向性理論漫畫DeReamer於1958年考察了發生在10964人身上的傷害事故。通過統計分析,他認為如果單從機率的角度看,只有79個人將會發生5農甚至更多次傷害事故。在他考察的數據中,有90人發生過5次或5次以上的傷害事故。他發現這些統計數據沒有考慮這些人在危險中的暴露程度的不同。大部分事故傾向性理論的研究人員假設在所有的受傷事故中,那些受傷人員本身就是肇事者。但這個假設在許多的事故中並不成立。可見,DeReamer的研究並沒有為事故傾向性理論提供多少支持。

有人提出事故傾向性是一個真實的現象,但這只是一個過渡性的特徵。由於某些原因,人們在某段時間內會“不適應”。統計數字表明幾乎所有的事故都發生在一小部分的工人身上。雖然那些發生過3次或3次以上的工人會被認為具有“事故傾向性”,但從純統計的角度來看,這個結論缺乏公正性。

一個有關事故傾向性理論的研究把事故傾向性同冒險傾向性聯繫了起來。Dahlback於1991年把事故傾向性認同為一種習性特徵。因為冒險並不是永久固定不變的,所以事故傾向性也將隨著時間的流逝而改變。比如說,一個年輕的未婚男性可能會認為在騎機車時不帶頭盔是很舒服的,但他的這種態度會在他變成一個丈夫或者父親以後而發生改變。一個年輕人在與其同齡人的夥伴一起很瘋狂地開車,但如果車上有小孩或者年紀大的人時,他就不會那樣開車了。他並不認為這種風險本身有什麼不同,他只是認為這種行為帶來的後果會不同。實際上,一個年輕的父親可能會認為即使是帶上頭盔,騎機車也是很危險的,由此他可能完全放棄騎機車。隨著年齡的增大,人的冒險性會逐漸變小;這種趨勢可能起源於人們認識到隨著年齡的增大,人的死亡幾率也在增加。對於冒險性在下降的人們,他們的風險也開始逐漸減小。應該認識到,一個工人即使有冒險的傾向,他的行為也是可以受到足夠的影響而使他安全操作。Denning在1983年發現:那些性格衝動的工人往往更容易發生事故。

Dahlback主持了一個研究以支持事故傾向性理論的假設:有些人比其他人更具有事故傾向性。他強調了這是基於對冒險傾向性的研究。這就提出了一個不同於以前許多研究的看待事故傾向性的角度和觀點。雖然Dalhback支持了這個假設,但他對這個現象的觀點並不是從傳統的角度出發的。

從安全的角度看,Dahlback的發現提供了一個樂觀的理由。冒險性是可以被適當的動機影響的。可以訓練有事故傾向性的工人進行適當的選擇。對於那些認為冒險是富有“男子漢”氣概的人,可以拒絕他到現場工作。不安全的行為不僅會危及他們自身的安全,而且還會危及別人的安全。Denning在1983年發現,那些參加過安全培訓的工人比那些沒有參加過安全培訓的工人發生事故的可能性要少得多。

套用

事故傾向性理論分子模型

事故傾向性理論分子模型1919年,格林伍德和伍茲對許多工廠里傷害事故發生次數的資料按如下三種統計分布進行了統計檢驗。

1、泊松分布(Poisson Distribution)。當發生事故的機率不存在著個體差異時,即不存在著事故頻發傾向者時,一定時期內事故發生次數服從泊松分布。在這種情況下,事故的發生是由於工廠里的生產條件、機械設備方面的問題以及一些其他偶然因素引起的。

2、偏倚分布(Biased Distribution)。一些工人由於存在著精神或心理方面的毛病,如果在生產操作過程中發生過一次事故,則會造成膽怯或神經過敏,當再繼續操作時,就有重複發生第二次、第三次事故的傾向。造成這種統計分布的人是少數有精神或心理缺陷的人。

3、非均等分布(Distribution of Unequal Liability)。當工廠中存在許多特別容易發生事故的人時,發生不同次數的人數分布服從非均等分布,即每個人發生事故的機率不相同。在這種情況下,事故的發生主要是由於人的因素引起的。

1939年,法默(Farmer)和查姆勃(Chamber)明確提出了這一概念,並認為事故頻發傾向者的存在是工業事故發生的主要原因。

分子運動的事故傾向性

分子運動的事故傾向性感情衝動,容易興奮;

脾氣暴躁;

厭倦工作,沒有耐心;

慌慌張張,不沉著;

動作生硬而工作效率低;

喜怒無常,感情多變;

理解能力低,判斷和思考能力差;

極度喜悅和悲傷;

缺乏自制力;

處理問題輕率、冒失;

運動神經遲鈍,動作不靈活。

判斷某人是否是事故頻發傾向者,要通過一系列的心理學測試。例如,在日本曾採用YG測驗(Yatabe Gnilford Test)來測試工人的性格。另外,也可以通過對日常工人行為的觀察來發現事故頻發傾向者。一般來說,具有事故頻發傾向的人在進行生產操作時往往精神動搖,注意力不能經常集中在操作上,因而不能適應迅速變化的外界條件。