九把鎖

九把鎖位於滎經縣三合鄉代黃溝(民國版《滎經縣誌》又稱其為大黃溝,因此道是從九龍運送大黃的單行道而得名)。處於香爐山胍形結構中祈家河——代黃溝斷裂帶上,為典型的深山峽谷,海撥近2400米。因其左岸有4道、右岸5道,左右9道垂直的鋸齒形山脊在此交匯,形成九道關口,故稱九把鎖,民國版《滎經縣誌》載:“有九隻足支地”。因九把鎖古道上有九把鐵鏈護身,也有人認為九把鎖因此而得名。 九把鎖是通往牛背山景區的必經之路。

最新的考古研究證實九把鎖即為漢之著名“九折坂”,二十四孝中的“忠孝”文化即產生於此。也是名句“孝子回車,忠臣叱馭”、“前無古人,後無來者”的出處。

本數據來源於百度地圖,最終結果以百度地圖數據為準。

歷史記載:

“九折坂”最早見於《漢書·王尊傳》:“先是王陽為益州刺史,行部至邛崍九折坂,嘆曰奉先人遺體,奈何數乘此險,後以病去。及尊為刺史,至其坂,間吏曰‘此非王陽所畏道耶。’吏對曰‘是。’尊叱其馭曰‘驅之。’王陽為孝子,王尊為忠臣成為佳話”。

《華陽國志》:邛崍山,山上凝冰夏結,回曲九折,王陽去官之所。劉昭《郡國志》注引《華陽國志》曰:“道至險,有長嶺、若棟、八渡之難,楊母閣之峻,昔楊氏倡造作閣故名焉,邛崍山本名邛笮山,故邛人莋人界也。山岩阻峻,回曲九折,乃至山上。凝冰夏結,冬則劇寒。王陽行部至此退。”《山海經》曰:“崍山,江水出焉。今在漢嚴道縣南,中江所出有九折坂,出貘似熊。其陽多黃金,其陰多麋,其木多檀柘也。”

九折坂位置的歷史之爭:

對九折坂的位置,志書過去一直認為是在大相嶺山上,清人·顧祖禹在《讀史方輿紀要》中最先言九折坂在大相嶺山上;而嘉慶版《清溪縣誌》則明指清溪24盤為九折坂,《雅州府志》也持同一看法;民國版《滎經縣誌》則有一個十分矛盾的記載,一說九折坂是滎經大關:“林深密結,九折坂在其下”;另一個說法則認可是清溪72盤;民間也傳言大相嶺北坡的九杵子為九折坂。但志書大多認可九折坂在大相嶺一側。

學者何元粲則首先提出九折坂在另一條古道上,即九把鎖位置(94版《滎經縣誌》附文)。

2004年,隨著何君樽楗閣刻石的發現,九折坂在大相嶺的說法不攻而破,九折坂位於九把鎖則可以蓋棺定論了。

歷史印記:

九折坂以“山岩阻峻,回曲九折,乃至山上。凝冰夏結,冬則劇寒”聞名於世,二千年後,九把鎖地段上還有那些存留的印記與之相符合?

1、九把鎖具有回曲九折的特點:

過去,人們一般認為九折途象今天的盤山公路一樣盤桓,也一直按照這個標準來尋找九折坂。今天,隨著九把鎖迷霧的打開,人們才恍然大悟:能記入志書的九折坂,的確是不同尋常。

因路是從接近溝底開始,九折後方上升到山頂,渡過九把鎖,故有“回曲九折,乃至山上”之意。

2、九把鎖具有險絕的特點:

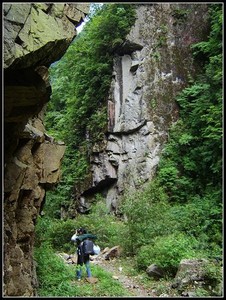

在險字上,九把鎖毫不含糊,在滎經三合鄉,81歲的背茶老人高炳英回憶說:“險,路十分的險”。在九把鎖古道上,一邊是望而生危的深壑,一邊是毫無攀援的花崗石絕壁,特別是在鷹嘴岩,人完全是突兀在空中,下有深不可測的山洞,行走在尺余寬的懸崖峭壁之上,無不心驚膽戰,舉步為艱,需緊緊地拉著九道鐵鏈方能艱難地度過此地,路途之險絕,足以讓人望而生畏。

同樣,劉清之在他的個人博克《〈何君閣道碑〉與南方絲綢之路》這樣寫道:“我的母親於民國時到康定師範讀書曾行此道,其兇險令她老人家一輩子驚魂未定。我的一位堂兄也曾不怕兇險隨背茶包子的腳夫抄近路走過此道,至今引以為豪。”

在滎經三合,飯店的老闆甚至這樣說:“即使修了礦山公路,途經九把鎖時,也寧願走過九把鎖”。可以想像,在過去,在高達百米的懸崖絕壁上,在尺余寬的羊腸小道上,行走是如何的艱難。

即使今天站立在寬敞的礦山公路上,仍然能體會到當初九把鎖的險峻。

3、九把鎖具有架設棧道的特點:

秦漢時期,棧道廣泛使用,有“棧行千里”的記載。劉昭《郡國志》注引《華陽國志》曰:“道至險,有長嶺、若棟、八渡之難,楊母閣之峻,昔楊氏倡造作閣故名焉”。則肯定“王陽回車”、“王尊叱馭”發生棧道上。

根據古代“遇險設棧”的特點,古代要通過九把鎖必須架設棧道。(在大相嶺古道和九把鎖古道上,只有大關和九把鎖這兩個地方有可能架設棧道)。雖然今天礦山公路的修建,右岸已嚴重破壞,此地是否修建過棧道已無法考證,但九把鎖的峽谷地帶非常符合架設棧道的特點。

4、氣候特點:

《華陽國志》:邛崍山,山上凝冰夏結,回曲九折,王陽去官之所。夏日淋冰,是九折坂的另一個顯著特點。九把鎖海撥2931米,從海撥上來講,從現有氣象資料上難以判斷九把鎖在秦漢時是否在雪線以下。僅從這一角度,在夏日淋冰上,不如海撥2800米的大相嶺埡口。但據文革時期背茶包子的老人所言,在民國時期九把鎖的八個溝內尚有流水,滎經三合,一直為高寒山區,山嶺年平均氣溫不到13℃,即便在今天,在盛夏時行走在九把鎖內,由於峽谷內遮雲敝日,也有幾分寒意。我們推測,在古代低溫時期,九把鎖即便不在雪線以下,也在雪線附近,極有可能在夜晚寒冷結冰,白天卻因為來不及消融,從而形成“凝冰夏結,冬則劇寒”。

民間傳說:

九把鎖不僅為九折坂的發生地,也是古代民間交易的重要場地,《史記.西南夷列傳》:“巴蜀民或竊出商賈,取其笮馬、僰童、髦牛,以此巴蜀殷富。”何元粲在滎經三合鄉搞“社教”期間,曾得背茶老人傳言,民間竊出商賈之地即為九把鎖,九把鎖處有“九道梁,八個溝”,民間把牛羊放於九把鎖的溝內,走私的貨物綁在牛羊身上,通過牛羊的放牧來私貨物。因為通住笮地(即氂牛夷地區)的古道中飛越嶺古道開通於公元1700年,經天全到瀘定的馬鞍山古道開拓於元代,所以在秦漢時期,九把鎖古道是通往“笮”地的唯一通道,此說法較為可信。

九折坂位置確定的意義

1、九把鎖古道方為氂牛道:

何君樽楗閣刻石及九折坂位置的確定,可以證實氂牛道的真正走向是沿滎經河西進至三王崗(大礦山),翻越大礦山後,進入瀘定的興隆鎮(今沈村),在德妥附近渡過大渡河,到磨西,一條道逾雅家梗,翻越折多山後到達康定之新都、塔公一帶,這裡曾是氂牛夷的核心之地;另一道,翻越大雪山,到達九龍,在雅江附近過河,進入雅礱江以南的氂牛地區。

1、三王山(大礦山)才是真正的“邛莋山”:

過去一直把大相嶺認作邛莋山,大相嶺古道為氂牛道。大相嶺以南、大渡河以北、流沙河以東,即現在的清溪、九襄即大相嶺以南一帶一直為嚴道界,其界線以水為界。因此,大相嶺不可能為“邛人”、“莋人”的界山,當然也不可能是邛莋山,這就從根本上否認了大相嶺為“邛莋山”,大相嶺古道為氂牛道的說法。

造成大相嶺為“邛莋山”,大相嶺古道誤認為是氂牛道,則是因為氂牛志所從雅礱江流域內遷至大渡河西岸,直至在成漢時期,地方政權才把嚴道界內的九襄、清溪一帶劃最氂牛。這個時候大相嶺方為滎經和漢源之間的界山(曹掄彬《雅州府志》言隋以後,大相嶺以南方為漢源所轄)。所以從歷史上看大相嶺一直是“邛地”,絕非是“邛人”、“莋人”的界山。

而大礦山(三王山),即今天滎經和瀘定之間的界山,才是古蜀國時“邛人”、“莋人”的界山——邛莋山。

2、氂牛夷和氂牛志所原始位置在雅礱江流域

九折坂在九把鎖位置的確定,證實了納西族先民氂牛夷最早生活中雅礱江流域,後隨氂牛志所內遷至磨西鎮(大渡河西岸),最後再內遷至嚴道界內的九襄一帶。因西晉末年,流民造成了西晉的滅亡。恆溫來蜀後,“譴流民”,將流民遣返回各自的原始地,據網路史料顯示,氂牛夷選擇了南下至冕寧(冕寧也曾是氂牛夷的地界),再南下至雲南的玉龍雪山,最後去了麗江壩子,與當地納西族互不隸屬,平等共處。這就是納西族南下至雲南麗江的原因。

九折坂的位置缺失的原因

自秦漢以後,九把鎖古道一直是通向氂牛的通道,即氂牛道。即使氂牛志所內適至流沙河流域,也經其道,在大雪包翻越至宜東,再南下,後改自滎經新廟經頭道水,翻越打馬崗至宜東,再南下至九襄、唐家一帶。

氂牛道的改道,始於唐中晚期。據《唐·蠻書》:唐宗至德元年(756年)在清溪置清溪關,乾元二年(759)年復置。韋皋任西川節度使將漢源志所遷至清溪(《四川通志》和嘉慶版《清溪縣誌·城市志》:“今城,即(黎州)安撫司城,唐韋皋築土為之”)(韋皋公元785年,即唐貞元元年任西川節度使,在任21年),氂牛道改走大相嶺則是必然,經滎河西進的九把鎖的古道失去了作為官道的功能。特別是宋朝初年,經漢源大樹開始擺渡以後,九把鎖古道逐漸沉寂下來。氂牛治所及氂牛道的改變是九折坂位置缺失的根本原因。

志書誤認為九折坂在大相嶺古道上,則可能是因為大相嶺古道是唐以來連線滎經(古嚴道)漢源(古氂牛)的通道(清溪道),再加之傳言何君樽楗閣刻石(何君閣道碑)是在滎經縣鹿鶴鄉富林壩發現,自然九折坂被認定在大相嶺山上,大相嶺古道認定為氂牛道,這顯然是人們對歷史不加甄別的一種妄斷。

九把鎖古道是南方絲綢之路上的重要通道,也是唯一通道,據徐中舒教授《試論岷山莊王與滇王莊蹻的關係》一文中所敘,九把鎖古道為楚人所開,從氂牛夷地區的麗水運送黃金的秘密通道。明清時也是運送茶葉的通道,因其比經大相嶺古道,經飛越嶺到達瀘定的距離短70華里,九把鎖古道成為最主要的茶馬古道。紅軍長征時,中央縱隊從三雕(今漢源縣的三交)到達九把鎖,九把鎖古道成為著名的紅色道路。可以說九把鎖古道是集楚人運送黃金之通道、南方絲綢之路、氂牛道、茶馬古道,紅軍長征之路等諸多榮耀為一身。當你前往滎經牛背山,途經山下的九把鎖時,其優美的四季景色,迎客松、紅葉、奇石異峰各具特色,令人流年忘返。但由於礦山公路的修建,古人西渡九折坂的艱辛、令人盪氣迴腸的感覺已無法體驗,正如一位文人所言:“先人的感覺恐怕我們今天已是無法複製了,但先人拓路的精神,依然讓我們油然而生出種種敬意來。”