簡介

從特徵上講,經濟特區是我國採取特殊政策和靈活措施吸引外部資金、特別是外國資金進行開發建設的特殊經濟區域;從功能上講,經濟特區是我國改革開放和現代化建設的視窗、排頭兵和試驗場。這既是對經濟特區特殊政策、特殊體制、特殊發展道路的概括和總結,也是對經濟特區承擔的歷史使命和實際作用的概括和總結。

經濟特區的目的和作用可以概括為:(1)擴大本國的對外貿易;(2)引進更多的國外資金、技術和管理經驗;(3)增加就業機會,擴大社會就業;(4)加快特定地區經濟發展與經濟開發的速度,形成新的產業結構和社會經濟結構,對全國(地區)經濟發展形成吸納和輻射作用(5)獲得更多的土地出售、出讓和出租收益。

基本經驗

近幾年來,中國建設和發展經濟特區的基本經驗主要有: ①完善投資環境,包括完善投資的物質環境和人際環境。前者為基礎設施結構中以通電、通水、通路、通訊、通煤氣、通排污、通排洪和平整土地為主體的“七通一平”等;後者包括政治條件(政治、社會、政策等的穩定和法制的健全)、管理水平(政府的效率等)、經營條件(貨幣和物價、外匯管制、金融、信息服務和自主權等狀況)、人口素質和市場、政策優惠(稅費等)等;②外

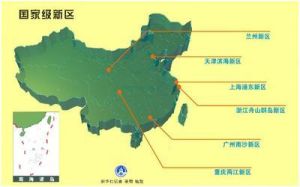

中國經濟特區

中國經濟特區中國的經濟特區

深圳(2020平方公里)

珠海(1687.8平方公里)

廈門(1565平方公里)

汕頭(2064平方公里)

海南島(33920平方公里,當時的中國最大的經濟特區。)

喀什(111794平方公里,介於經濟特區和其他特殊經濟區的一種國家級試驗區)

實際上現在各個省、各個市都還有自己的開發區之類的實行特殊經濟政策的區域,在某種意義上也是經濟特區,只不過沒有正式的國家級名義而已。

劉海善所著圖書

基本信息

中國經濟特區

中國經濟特區作者:(美)劉海善(Liu,H) 著 陳薇 譯 叢 書 名:出 版 社:上海人民出版社ISBN:9787208082731出版時間:2008-12

-01版次:1頁數:250裝幀:精裝開本:32開所屬分類:圖書 > 經濟 > 中國經濟

內容簡介

《中國經濟特區》著眼於一種在世界史上獨特的獲得廣泛的國家支持的工業化、城市化、全球化、現代化和民主化的歷程。尤其特別地考察了該歷史性變遷的一個方面,即精心選擇的一系列經濟特區的試驗性實踐。這近三十年的實驗為研究城市學領域的學者提供了一個很有價值的研究個案,即一種獨特的由國家主導將有特色的社會主義實踐、途徑和方法引進曾經一度停滯不前的社會中。《中國經濟特區》說明了國家和地方政府在制定與貫徹政策變遷及促進與世界資本主義體系進行政治性引導的互動諸方面的關鍵角色作用。

作者簡介

劉海善,1979年入學於復旦大學分校社會學系。1983年任教於華東政法學院(2007年易名為華東政法大學)。1987年底赴美國New School For Social Research研究院社會學系攻讀博士學位。1989—1990年修讀於紐約大學(NYU)法學院。2005年獲得美國新學院大學(New School University)哲學博士Phi)學位。1992年迄今從事美國照相材料進出口商貿。現為美中資產管理公司總裁,2007年率中美追債律師代表團在浙江寧波召開首屆中美追債防債會議。

1987年出版《文化衝突與時代選擇》(合著,上海人民出版社)。1989年翻譯《法律社會學導論》(華夏出版社)。1992年合編《社會學小詞典》(上海辭書出版社)。

目錄

第一章作為個案研究的中國經濟特區

第一節研究問題、主題和論述組織結構的說明

第二節評判性回顧相關理論研究和敘述類文獻

第三節導致相關研究性文獻不完善的若干重大因素

第四節方法論、實地調查和理論框架

第五節綜合社會主義與資本主義:偏離幾種主要可選擇的發展途徑

第六節變遷中的政治與領導的重要性:從反資本主義到社會主義市場經濟

第二章經濟特區政策的變遷:國家角色的轉換

第一節國家層次上的權力交接

第二節鄧小平時代在地方層次上經濟政策變遷:兩個“羅芳村”的故事

第三節中國走向國際層次:認知資本主義國家的經驗教訓

第四節經濟特區的概念化評述

第五節經濟特區政策的形成和執行

第六節演進中的經濟特區政策的主要特徵

第七節經濟特區內和圍繞經濟特區的主要政策變遷

第三章經濟特區的內涵、地域、結構與功能

第一節經濟特區的內涵與類型

第二節有關地理位置在經濟發展中的重要性之理論

第三節中國經濟特區的位置、結構與功能

第四章最後的“特區”——上海浦東新區

第一節上海浦東新區剪影:地位、地域和形象

第二節上海攀升到經濟特區之巔

第三節從深圳特區到上海浦東新區政策變遷的幕後驅動力

第四節深圳與上海之比拼:新特區政策變遷的焦點及主要目標

第五章中國經濟特區的前景及其對中國與世界的衝擊影響力

第一節圍繞中國經濟特區的辯論

第二節正在擴大中的少數富裕群體與眾多貧困者之間的收入差異以及城鄉發展之問的差距

第三節中國經濟特區的前景

第四節經濟特區對中國與世界的衝擊影響力

參考書目及資料來源

重要術語英漢對照