簡介

中國空間站

中國空間站空間站工程將繼續使用已有的神舟飛船、長征2F火箭、發射場和著陸場。大型空間站的艙室將由正在開發的長征五號火箭發射,核心艙和兩個實驗艙都是密封加壓艙,核心艙前部的5個對接口平時與一艘神舟飛船對接,最後留有2個對接口備用。

建設大型空間站是中國載人航天三步走戰略的第三步,這個階段中國將掌握近地軌道空間組裝、近地軌道長時間有人駐留等技術。

全世界已發射了9個空間站。其中蘇聯共發射8座,美國發射1座。最早的禮炮1號空間站在1971年4月發射,在太空中現存的空間站有:前蘇聯禮炮號空間站、前蘇聯和平號空間站、美國天空實驗室、聯盟號載入飛船和進步號貨運飛船。

建成時間

2014年9月10日,第27屆太空探索者協會年會在北京召開。年會中方組委會主席楊利偉稱,中國將在2016年前後發射“天宮二號”空間實驗室,隨後發射神舟11號載人飛船和“天舟一號”貨運飛船,並與“天宮二號”對接,將在2022年前後完成中國空間站的建造。

運營時間

中國空間站

中國空間站核心艙前端設兩個對接口,接納載人太空船對接和停靠;後端設後向對接口,用於貨運飛船停靠補給。站上設氣閘艙用於太空人出艙,配置機械臂用於輔助對接、補給、出艙和科學實驗。

隨後,空間站運營期間,最多的時候,將有一艘貨運飛船、兩艘載人飛船。整個系統加起來將達90多噸。

在運營階段,將可以根據科學研究的需要增加新的艙段,擴展規模和套用能力。

空間站的一個核心艙和兩個實驗艙,將由大型運載火箭長征五號B發射;貨運飛船和載人飛船增加則由中型運載火箭長征七號發射。

空間站擬按長期載3人狀態設計,運營階段每半年由載人飛船實施人員輪換,而初期將採用人員間斷訪問方式。載人空間站建成後,將成為中國空間科學和新技術研究實驗的重要基地,在軌運營10年以上。

名稱標識

名稱

中國載人航天工程標識

中國載人航天工程標識2013年10月31日,中國載人航天工程辦公室對外正式發布中國載人航天工程標識及中國載人空間站、貨運飛船名稱,載人空間站命名為“天宮”,貨運飛船命名為“天舟”。中國載人空間站整體名稱及各艙段和貨運飛船共5個名稱具體如下:載人空間站命名為“天宮”,代號“TG”;

核心艙命名為“天和”,代號“TH”;

實驗艙Ⅰ命名為“問天”,代號“WT”;

實驗艙Ⅱ命名為“巡天”,代號“XT”;

貨運飛船命名為“天舟”,代號“TZ”。

標識

中國載人航天工程標識主造型既像一個漢語書法的“中”字,又類似空間站的基本形態,尾部的書法筆觸似騰空而起的火箭,充滿中國元素和航天特色,結構優美、寓意中國製造。同時,命名中國載人空間站整體名稱及各艙段和貨運飛船等5個名稱,既注重了單個名稱的內涵,又強調了保持全套名稱的系統性、協調性和互補性。

建造情況

建設規劃

神八與天宮一號交會對接

神八與天宮一號交會對接1992年9月21日,中國政府決定實施載人航天工程,並確定了三步走的發展戰略:

第一步,發射載人飛船,建成初步配套的試驗性載人飛船工程,開展空間套用實驗;

第二步,在第一艘載人飛船發射成功後,突破載人飛船和空間飛行器的交會對接技術,並利用載人飛船技術改裝、發射一個空間實驗室,解決有一定規模的、短期有人照料的空間套用問題;

第三步,建造載人空間站,解決有較大規模的、長期有人照料的空間套用問題。

建造歷程

2008年9月,“神七”升空,實現航天員太空行走;

2010年左右,“神八”、“神九”發射飛行器,實現無人對接。

從2010年開始到2015年,中國計畫發射2到3個空間實驗室到太空,將有多艘飛船與之對接。

2010年左右,“神十”實現有人對接,然後組建有人空間站。

2011年11月3日,天宮一號和神舟八號成功交會對接。中國首個空間“天宮一號”站大致包括一個核心艙、一架貨運飛船、一架載人飛船和兩個用於實驗等功能的其他艙,總重量在100噸以下。其中的核心艙需長期有人駐守,能與各種實驗艙、載人飛船和貨運飛船對接。具備20噸以上運載能力的火箭才有資格發射核心艙。為此,中國在海南文昌新建第四個航天發射場,可發射大噸位空間站。

2017年3月,全國政協委員、中國航天科技集團公司科技委主任包為民說,我國空間站核心艙已於2016年底完成總裝,目前進入整艙測試階段,預計2018年發射升空。

2020年前後,中國將發射空間站核心艙和科學實驗艙,開始建造空間站:首先發射核心艙,核心艙入軌後,完成平台測試及相關任務支持技術驗證;之後分別發射實驗艙I和實驗艙II,與核心艙對接,組合形成空間站;空間站在軌運行期間,由載人飛船提供乘員運輸,由貨運飛船提供補給支持。

模組組成

中國空間站包括核心艙、實驗艙I、實驗艙II、載人飛船(即已經命名的“神舟”號飛船)和貨運飛船五個模組組成。各飛行器既是獨立的飛行器,具備獨立的飛行能力,又可以與核心艙組合成多種形態的空間組合體,在核心艙統一調度下協同工作,完成空間站承擔的各項任務。

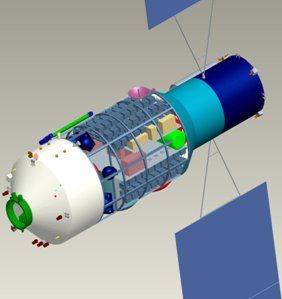

核心艙 核心艙

核心艙全長約18.1米,最大直徑約4.2米,發射質量20-22噸。核心艙模組分為節點艙、生活控制艙和資源艙。

主要任務包括為航天員提供居住環境,支持航天員的長期在軌駐留,支持飛船和擴展模組對接停靠並開展少量的空間套用實驗,是空間站的管理和控制中心。

實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ全長均約14.4米,最大直徑均約4.2米,發射質量均約20-22噸。

空間站核心艙以組合體控制任務為主,實驗艙II以套用實驗任務為主,實驗艙I兼有二者功能。實驗艙I、II先後發射,具備獨立飛行功能,與核心艙對接後形成組合體,可開展長期在軌駐留的空間套用和新技術試驗,並對核心艙平台功能予以備份和增強。

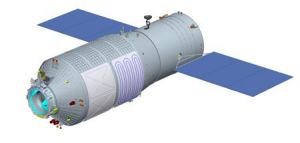

貨運飛船 貨運飛船

貨運飛船最大直徑約3.35米,發射質量不大於13噸。貨運飛船是空間站的地面後勤保障系統。

主要任務,一是補給空間站的推進劑消耗,空氣泄漏,運送空間站維修和更換設備,延長空間站的在軌飛行壽命;二是運送航天員工作和生活用品,保障空間站航天員在軌中長期駐留和工作;三是運送空間科學實驗設備和用品,支持和保障空間站具備開展較大規模空間科學實驗與套用的條件。

構型布局

空間站結構

空間站結構實驗艙由密封的前錐段、柱段和後錐段組成,密封艙可保證艙壓、溫濕度、氣體成分等航天員生存條件,可用於航天員駐留期間在軌工作和生活,密封的後錐段安裝再生生保等設備。實驗艙前端安裝一個對接機構,以及交會對接測量和通信設備,用於支持與飛船實現交會對接

資源艙為軌道機動提供動力,為飛行提供能源。

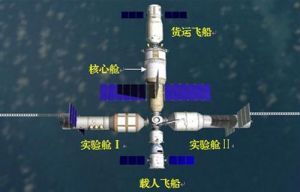

基本構型

天宮號空間站的基本構型由一段核心艙和兩段實驗艙組成“T”字型。兩段實驗艙分別長期停靠在核心艙的左右兩端,貨運飛船以及載人飛船分別對接於核心艙前後兩端。計畫於2020年發射核心艙,至2022年實驗艙II對接後完成組建。每組航天員駐紮最長達6月後與下一組航天員進行輪替,達成長久不斷續的空間常駐任務。長期乘航天員人數2至3人。設計壽命在10年。規模達到60噸。

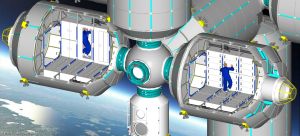

擴展構型

天宮號空間站的基本構型成功組建後,可根據需求,在核心艙的前端增建三艙組成空間站“十”字型的擴展構型。三段擴展艙處於核心艙的前端,三段擴展艙A、B、C建組成小“T”字型,擴展艙A後端與核心艙前端對接,擴展艙B和C與擴展艙A前端的左右處對接。載人飛船再對接於擴展艙的正前端。另可依據需求增配第二艘載人飛船以備緊急返回使用,對接於核心艙前端下方。長期乘航天員人數提高到3至6人。最大規模可達180噸。

任務計畫

中國空間站

中國空間站②天宮二號空間實驗室(預定2016年發射)——計畫於2016年從酒泉由長二F發射,將先後與無人的天舟一號貨運飛船以及載人的神舟十一號、神舟十二號對接,以完成中期駐紮任務及掌握空間補給技術。

③天宮三號試驗核心艙(預定2018年發射)——計畫於2018年從文昌由長五B發射,將先後與多艘天舟號貨運飛船和神舟號載人飛船對接,以完成中長期長久不斷續的駐紮任務及為未來大型的天宮號空間站備下工程技術基礎。

④天宮號空間站(預定2020年至2022年間組建)——計畫於2020年至2022年間從文昌由長五B依次發射天和號核心艙、問天號實驗艙及巡天號實驗艙三段空間艙,並在空間組合成中國天宮號空間站的基本型(T字型),並與多艘天舟號貨運飛船和神舟號載人飛船對接,以完成長期長久不斷續的常駐任務(每組航天員駐紮長達6月後進行輪替)。此後還可能在基本型的基礎上增加三艙(未命名艙段A、B、C)構成空間站的擴展型(十字型)。60噸級的空間站基本型將擁有十年的設計壽命、兩架機械臂(大型安置在天和號核心艙外、小型在問天號實驗艙外)。

面臨問題

只有具備了20噸以上運載能力的火箭,才有能力發射核心艙;此外空間站在運行期間也需要大運載能力的貨運飛船來回運輸大量物資。而目前中國的火箭運載能力最大只有12噸。中國正在研製一種具備大推動力的運載火箭——長征五號,其運載能力將超過20噸。

開展能力

中國空間站

中國空間站中國載人航天工程第三步的空間站建設,初期將建造三個艙段,包括一個核心艙和兩個實驗艙,每個規模20多噸。基本構型為T字形,核心艙居中,實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ分別連線於兩側。

核心艙前端設兩個對接口,接納載人太空船對接和停靠;後端設後向對接口,用於貨運飛船停靠補給。站上設氣閘艙用於太空人出艙,配置機械臂用於輔助對接、補給、出艙和科學實驗。

隨後,空間站運營期間,最多的時候,將有一艘貨運飛船、兩艘載人飛船。整個系統加起來將達90多噸。

中國空間站具備開展能力。在運營階段,將可以根據科學研究的需要增加新的艙段,擴展規模和套用能力。

空間站的一個核心艙和兩個實驗艙,將由大型運載火箭長征五號B發射;貨運飛船和載人飛船增加則由中型運載火箭長征七號發射。

中國載人空間站整體名稱及各艙段和貨運飛船共5個名稱具體如下:載人空間站命名為“天宮”,代號“TG”;核心艙命名為“天和”,代號“TH”;實驗艙Ⅰ命名為“問天”,代號“WT”;實驗艙Ⅱ命名為“巡天”,代號“XT”;貨運飛船命名為“天舟”,代號“TZ”。

中國載人航天工程辦公室負責人稱,自發布之日起,中國載人航天工程啟用新的標識,載人空間站及貨運飛船有關檔案與宣傳文稿一律使用新的規範名稱和代號。

節能典範

中國空間站研發麵臨很多技術上的挑戰,將以更先進的控制技術、能源技術、再生技術,將空間站打造成節能典範。

要為航天員的生活、工作、實驗提供很好的條件,保證滿足空間科學研究的需要,相應對空間站規模和性能提出要求。這就需要利用最新的科技成果,提高空間站對人的保障能力;掌握更好的控制技術,進一步提升空間站姿態穩定度、微重力水平。

空間站要長期運營,需考慮經濟性問題,如何通過綠色、再生技術等,提高空間站物資循環利用率,減少地面補給需要,實現資源再利用,譬如,用廢水、尿液製造氧氣,對二氧化碳等人體廢棄物進行的再生去除等。

空間站還需要更大規模的供電能力。光電和太陽能在地面都有套用,空間上會更重視利用太陽能發電,進一步提高太陽電池發電效率,提高儲能電池效率及壽命、可靠性安全性。空間站是太空城市和宇宙飛船的模型。美國科學家早已計畫,用核能代替龐大笨重的太陽能電池。

文明進步

2020年空間站建好後,將隨即投入正常運營,開展科學研究和太空實驗,促進中國空間科學研究進入世界先進行列,為人類文明發展進步作出貢獻。

考慮到當前需求和耗費等因素,中國不搞國際空間站這么大規模的空間站,考慮的規模是適度的,可以滿足重大科學研究項目的需要,而擴展能力的設計將使我們能根據科學前沿的發展需求,提供更為強大的支持能力。

中國空間站建設將瞄準掌握空間站建造技術,用與時代同步的技術,建造有中國特色、時代特徵的空間站。

中國的空間站也將為全球科學家提供科學研究和實驗機會,滿足最新最好的空間探索及空間資源利用等科研需要,使中國載人航天發展進入探索科學前沿、開發空間資源、造福人類社會的新階段。

套用前景

中國要把空間站建成開展大規模空間科學實驗與套用的太空實驗基地。張偉指出,“與前期任務相比,我國載人航天事業將更加開放,包括國際和國內兩個方面。與此同時,有望產出一大批重大科學成果,突破一大批核心關鍵技術,獲得無法估量的經濟和社會效益。例如,開展國際前沿的量子調控與光傳輸研究將有力促進世界量子通信技術的發展,甚至引發通信革命。

空間科學研究的套用前景十分廣闊。張偉分類介紹說,比如空間生物學研究套用方面,可以為培育優良物種、探索疾病機理、研發生物藥物、改進人類健康而服務;微重力流體與燃燒研究套用方面,可以促進新型清潔能源開發、改善地球環境;空間材料研究套用方面,開展空間材料加工、先進材料製備等研究,探索和揭示材料物理和化學過程規律,可以改進地面材料加工與生產工藝,研發與生產先進材料,推動工業技術進步。

“大家可能不知道,日常生活中的速食麵、耐克鞋氣墊都是從航天員的食物和穿戴用品中民用化而研製出來的,而先進超聲診斷與遠程醫療技術等更是空間科學研究給人類帶來的福音,國際空間站開發的靶向藥物輸送技術已經用於乳腺癌治療臨床試驗,預計將獲得廣泛套用。”張偉表示,“科學發展、技術進步歸根到底是為了服務國家、造福民眾。”

2018年3月31日,從中國航天員中心獲悉,隨著我國載人航天工程進入空間站時代,航天員已全面開展空間站任務訓練。

2018年5月28日,中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團與聯合國外層空間事務辦公室在維也納共同舉辦中國空間站國際合作機會公告發布儀式,正式開啟中國空間站國際合作,盛情邀請世界各國積極參與,利用未來的中國空間站開展艙內外搭載實驗等合作。