大熊貓

中國獨有動植物

中國獨有動植物大熊貓(學名: Ailuropoda melanoleuca 英文名稱:Giant panda),屬於食肉目、熊科、大熊貓屬的一種哺乳動物,體色為黑白兩色,它有著圓圓的臉頰,大大的黑眼圈,胖嘟嘟的身體,標誌性的內八字的行走方式,也有解剖刀般鋒利的爪子。是世界上最可愛的動物之一。大熊貓已在地球上生存了至少800萬年,被譽為“活化石”和“中國國寶”,世界自然基金會的形象大使,是世界生物多樣性保護的旗艦物種。

大熊貓屬於中國國家一級保護動物。大熊貓最初是吃肉的,經過進化,99%的食物都是竹子了,但牙齒和消化道還保持原樣,仍然劃分為食肉目。野外大熊貓的壽命為18~20歲,圈養狀態下可以超過30歲。是中國特有種,現存的主要棲息地是中國四川、陝西和甘肅的山區。

棲息環境

大熊貓棲於中國長江上游的高山深谷,為東南季風的迎風面,氣候溫涼潮濕,其濕度常在80%以上,它們是一種喜濕性動物。大熊貓生活的6塊狹長地帶,包括岷山、邛崍山、涼山、大相嶺、小相嶺及秦嶺等幾大山系,橫跨川、陝、甘3省的45個縣(市),棲息地面積達20000平方公里以上,種群數量約1600隻,其中80%以上分布於四川境內。它們活動的區域多在坳溝、山腹窪地、河谷階地等,一般在20°以下的緩坡地形。這些地方森林茂盛,竹類生長良好,氣溫相對較為穩定,隱蔽條件良好,食物資源和水源都很豐富。

大熊貓生活在海拔2600-3500米的茂密竹林里,那裡常年空氣稀薄,雲霧繚繞,氣溫低於20℃。一些其他的因素也會影響野外大熊貓的分布和密度:竹子、地形、水源的分布,是否有藏身處和哺育幼仔的巢穴以及山勢等。人為的干擾是現今影響大熊貓分布的主要因素。

大熊貓具有不懼寒濕,從不冬眠的性格。哪怕氣溫在-4-14℃它們仍然穿行於被白雪壓得很厚的竹叢中。它們也不怕潮濕,總愛在濕度80%以上的陰濕天地里生活。

形態特徵

大熊貓體型肥碩似熊、豐腴富態,頭圓尾短,頭軀長1200-1800毫米,尾長100-120毫米。體重80-120千克,最重可達180千克,飼養的熊貓略重,一般雄性個體稍大於雌性。頭部和身體毛色黑白相間分明,但黑非純黑,白也不是純白,而是黑中透褐,白中帶黃。秦嶺地區的個體偏大,體毛粗糙,腹毛略呈棕色色澤。岷山(尤以青川平武)則個體較小,體毛也較前者為細,腹毛棕色不明顯,但涼山的個體並不偏小。

黑白相間的外表,有利於隱蔽在密林的樹上和積雪的地面而不易被天敵發現。相對鋒利的爪和發達有力的前後肢,有利於大熊貓能快速爬上高大的喬木。

大熊貓皮膚厚,最厚處可達10毫米。身體不同部分的皮膚厚度也不一樣,體背部厚於腹側,體外側厚於體內側,皮膚的平均厚度約為5毫米,並且色白而富有彈性和韌性。

大熊貓的視覺極不發達。這是由於大熊貓長期生活於密密的竹林里,光線很暗,障礙物又多,致使其目光變得十分短淺。此外由於它的瞳孔像貓一樣是縱裂的。因此,當夜幕降臨的傍晚,它們還能活動。

白鰭豚

白鰭豚(學名: Lipotes vexillifer)亦稱:白鰭鯨、白鰭、白旗、白夾、青鰭、江馬、中華江豚、揚子江豚及長江河豚等,是中國特有的淡水鯨類,僅產於長江中下游。在20世紀80年代由於種種原因,白鰭豚種群數量銳減,2002年估計已不足50頭,被譽為“水中的大熊貓”。白鰭豚自成一科,被列為國家一級野生保護動物,也是世界上12種最瀕危的動物之一。2007年8月8日,《皇家協會生物信箋》期刊內發表報告,正式公布白鰭豚功能性滅絕。

外形特徵

白鰭豚是中國特產的一種小型鯨,身體呈紡錘形,全身皮膚裸露無毛,有恆定體溫,總是在36℃左右。

白鱀豚

白鱀豚身長1.5—2.5米,成熟個體最大體長,雌性2.5米,雄性2.3米;體重100—150千克,最多230千克。吻部狹長,約30厘米,前端略上翹。噴氣孔縱長,位於頭頂左側。眼極小,在口角後上方。耳孔呈針眼狀。背鰭三角形,鰭肢較寬,末端鈍圓,尾鰭呈新月形。白暨豚是食肉動物,口中約有130個尖銳牙齒,為同型齒。成年白鰭豚一般背面呈淺青灰色,腹面呈潔白色,在陽光的照耀下尤其光亮,新生幼體體色略深。水平伸展的鰭肢和尾鰭上下兩面分別與背面和腹面同色,這樣的顏色分布恰好與環境顏色相符。當由水面向下看時,背部的青灰色和江水混為一體很難分辨;當由水底向上看時,白色的腹部和水面反射的強光顏色相近也很難被發現。這使得白鰭豚在逃避敵害、接近獵物時,有了天然的隱蔽屏障。

分布範圍

從三峽地區的宜昌葛洲壩上游35千米處,一直到上海附近的長江入海口,包括洞庭湖和鄱陽湖在內,全長約1700千米的江水中都有白鱀豚的分布。但是長期以來受到人類活動的影響,其種群數量和分布區域逐漸縮小。後來僅局限於長江中下游及與其連通的洞庭湖、鄱陽湖、錢塘江等水域中,尤以湖北省沙市以下的湖南、湖北、安徽、江蘇的長江段為多。到了1990年代,白鱀豚在洞庭湖與鄱陽湖湖區已經絕跡。在長江江水中分布範圍的上限也已移至葛洲壩下游170千米處的荊州附近。其下限縮減更為嚴重,到南京附近就已蹤跡罕至。在1997年至1999年的觀測中,在南京下游臨近的江陰以下就從未再有發現。

2000年至2004年的幾次觀測中,其分布主要限於長江流域洞庭湖至銅陵段。其中主要聚集在銅陵段、鄱陽湖段和洪湖段3個區域。最後一次得到證實在野外發現白鱀豚,是2004年8月在長江南京段發現的一頭擱淺死去的屍體。

2006年11月6日—12月13日,近40名科學家對宜昌到上海長江中下游的幹流1700千米江段進行地毯式搜尋,未發現一頭白鰭豚,因此不少科學家懷疑白鰭豚已經滅絕。但可以推斷,長江里還有少量殘存,然而僅憑這最後幾隻個體,已經無法延續種群,預計白鰭豚會在十年內徹底滅絕。日臻完善的克隆和轉基因技術,或許是拯救白鰭豚的最後一絲希望。

揚子鱷

揚子鱷( Alligator sinensis)或稱作鼉(tuó), 是中國特有的一種鱷魚,是世界上最小的鱷魚品種之一。它既是古老的,又是現存數量非常稀少、世界上瀕臨滅絕的爬行動物。因其生活在長江流域,故稱“揚子鱷”。在揚子鱷身上,至今還可以找到早先恐龍類爬行動物的許多特徵。所以,人們稱揚子鱷為“活化石”。因此,揚子鱷對於人們研究古代爬行動物的興衰和研究古地質學和生物的進化,都有重要意義。中國已經把揚子鱷列為國家一級保護動物,嚴禁捕殺。為了使這種珍貴動物的種族能夠延續下去,中國還在安徽、浙江等地建立了揚子鱷的自然保護區和人工養殖場。揚子鱷屬於爬行動物,卵生。

物種學史

揚子鱷是一種古老的爬行動物,現存數量稀少,已瀕臨滅絕。在古老的中生代,

中國獨有動植物

中國獨有動植物它和恐龍一樣,曾經稱霸地球,後來,隨著環境的變化,恐龍等許多爬行動物絕滅了,而揚子鱷和其它一些爬行動物卻幸免於難。揚子鱷的故鄉在中國的長江流域。它的祖先曾經是陸生動物,後來,隨著生存環境的變化,迫使揚子鱷學會了在水中生活的本領,所以,它具有水陸兩棲動物的特點和廣闊的活動天地。也許正因為如此,它才能在地球上生活了兩億年,成了生物進化史上的“老壽星”。在揚子鱷身上,至今還能找到早先恐龍等爬行動物的特徵,因此,人們稱揚子鱷為“活化石”

它是一種現存鱷類中體型很小、行動最遲鈍、性情最溫馴的鱷類。它與美國的密西西比鱷是近親,它們的近祖所處年代可追溯到距今8千萬年前的白堊紀,遠祖所處年代則可追溯到2億年前的三疊紀。

揚子鱷是中國長江流域特有的爬行動物,有1.5億多年進化史,與恐龍屬同一時代。

形態特徵

揚子鱷身長1—2m,頭部扁平,吻突出,四肢粗短,前肢5指,後肢4趾,趾間有蹼爬行和游泳都很敏捷。尾長而側扁,粗壯有力,在水裡能推動身體前進,又是攻擊和自衛的武器。[3]它們的頭部相對較大,鱗片上具有更多顆粒狀和帶狀紋路,眼睛呈土色。體重約為36公斤。它們的頭部相對較大,鱗片上具有更多顆粒狀和帶狀紋路。揚子鱷鱗甲本質上與真皮鱗類似,而形成方式與鳥類羽毛的發生有相似之處。

分布範圍

揚子鱷主要分布在中國長江下游地區的湖泊、水塘和沼澤中。

白唇鹿

中國獨有動植物

中國獨有動植物白唇鹿(學名: Gervus albirostris):體形高大,體長約2米,通體被毛十分厚密,毛粗硬且無絨毛,毛色在冬夏有差別。鼻端兩側、下唇記下頜白色。在臀部尾巴周圍有黃色斑塊,因此當地人也稱它為“黃臀鹿”。雄性白唇鹿具角,角的主幹扁平,故也稱其“扁角鹿”。

是一種典型的高寒動物,棲息地海拔在3000-5000米,植被主要是高山針葉林和高山草甸。它們的食物主要是禾本科和莎草科植物。以集群方式活動,群體的規模因季節和棲息環境的差異而不同。僅在中國有分布,主要分布在青藏高原及其邊緣地帶的高山草原地區,包括了青海、甘肅、四川西部、西藏、雲南北部五個省。

物種學史

白唇鹿是中國的珍貴特產動物,在產地被視為“神鹿”。它也是一種古老的物種,早在更新世晚期的地層中,就已經發現了它的化石。它曾經廣泛地分布於喜馬拉雅山的中部一帶,由於古地理的影響,第三紀後期、第四紀初期的喜馬拉雅造山運動使得以中國青藏高原為中心的地面劇烈上升,高原隆起,森林消失,所以白唇鹿的分布範圍也向東退縮,現在的分布地點有甘肅、青海、雲南西北部、四川、西藏等地。

迄今為止,這一珍貴物種在國外僅有70年代初由中國贈送給斯里蘭卡的1對(現在尚有1隻生存)和80年代初贈送給尼泊爾的1對。在中國,由於白唇鹿與馬鹿在產地上互相重迭,在四川西北部和甘肅祁連山北麓,還曾經發現過白唇鹿與馬鹿自然雜交,並產生雜交後代的情況,所以有人常誤認為它們屬於同一物種,其實它們還是有很大差別的,除了唇部為白色,眶下腺較大外,還有角的形狀很不相同。白唇鹿的角的眉叉和次叉相距相距較遠,而且次叉特別長,位置較高,而馬鹿角的眉叉與次叉相距很近。

形態特徵

白唇鹿是大型鹿類,與馬鹿的體形相似,但比馬鹿略小,體長為100-210厘米,肩高120-130厘米,尾巴是大型鹿類中最短的,僅有10-15厘米,體重130-200千克。頭部略呈等腰三角形,額部寬平,耳朵長而尖,眶下腺大而深,十分顯著,可能與相互間的通訊有關。最為主要的特徵是,有一個純白色的下唇,因白色延續到喉上部和吻的兩側,所以得名,而且還有白鼻鹿、白吻鹿等俗稱。

它的頸部也很長,臀部有淡黃色的斑塊,但沒有黑色的背線和白斑。冬季的體毛為暗褐色,帶有淡栗色的小斑點,所以又有“紅鹿”之稱;夏毛顏色較深,呈黃褐色,腹部為淺黃色,所以也被叫做“黃鹿”。體毛較長而粗硬,具有中空的髓心,保暖性能好,能夠抵抗風雪。雄獸肩部和前背部的硬毛還常逆生,形成“皺領”的模樣。雄獸的蹄子大而寬,較為短圓,雌獸的蹄子則較尖而窄。

只有雄獸頭上長有淡黃色的角,角乾的下基部呈圓形外,其餘均呈扁圓狀,特別是在角的分叉處更顯得寬而扁,所以又有扁角鹿之稱。眉叉與主幹呈直角,起點近於主幹的基部。主幹略微向後彎曲,第二叉與眉叉的距離大,第三叉最長,主幹在第三叉上分成2個小枝,從角基至角尖最長可達130-140厘米,兩角之間的距離最寬的超過100厘米,分叉有8-9個,各枝幾乎排列在同一個平面上,呈車軸狀。

棲息環境

白唇鹿是一種生活於高寒地區的山地動物,分布海拔較高,活動於3500-5000米的森林灌叢、灌叢草甸及高山草甸草原地帶,尤以林線一帶為其最適活動的生境。有垂直遷移現象,由於食物和水源關係或者由於被追獵,它們還可作長達100-200千米的水平遷移。不過在一般情況下,它們比較固定的徘徊於一座水草灌木豐盛的大山周圍。是棲息海拔最高的鹿類,那裡氣候通常十分寒冷,從11月至翌年4月都有較深的積雪。

分布範圍

青藏高原特有種,分布青海、甘肅及四川西部、西藏東部。四川分布自南坪向南至汶川,向西經寶興、九龍至木里一線的川西北青藏高原延伸部分,約計28個縣;甘肅分布於西部肅南、肅北及祁連山東部甘南瑪曲縣;青海分布於祁連縣以西的祁連山地區到崑崙山與唐古拉山之間的玉樹州;在西藏可可西里僅分布於東南部沱沱河沿到烏蘭烏拉山東端之間,保護區外圍通天河岸、雜日尕那等地有分布。

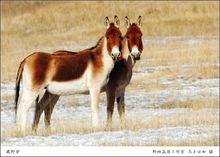

藏野驢

藏野驢,別名:藏驢、野馬,拉丁文名:Equus kiang。是奇蹄目、馬科下一屬,青藏高原特有種,國家一級保護動物。體形酷似驢、馬雜交而產的騾子,因尾稍似馬尾,所以有人又稱其為“野馬”。該物種為高原型動物,棲居于海拔3600至5400米的地帶、營群居生活,對寒冷、日曬和風雪均具有極強的耐受力。

外形特徵

中文名稱:藏野驢;俗名:藏驢,野馬;英文名:Kiang;國家重點保護動物

級別:一級;世界自然保護聯盟(IUCN):易危;特有種:青藏高原特有種;瀕危等級:漸危;瀕危動植物種國際貿易公約(CITES):附錄II;致危因素:過度捕獵,棲息地破壞;西藏野驢,原產於青藏高原,現分布於中國西部、尼泊爾和印度北部。生活於高寒荒漠地帶,野生西藏野驢壽命20歲左右。

中國獨有動植物

中國獨有動植物藏野驢,頭短而寬,吻部稍圓鈍,耳殼長超過170毫米,鬣鬃短而直,尾鬃藏野驢

生於尾後半段或距尾端1/3段,四肢粗,前肢內側均有圓形胼胝體,俗稱“夜眼”,蹄較窄而高。吻部呈乳白色,體背呈棕色或暗棕色(夏毛略帶黑色),脅毛色較深,至深棕色,自肩部頸鬣的後端沿背脊至尾部,具明顯較窄的棕褐色或黑褐色脊紋,俗稱“背絨”,肩胛部外側各有一條明顯的褐色條紋,肩後側面具典型的白色楔形斑,此斑的前腹角呈弧形,腹部及四肢內側呈白色,腹部的淡色區域明顯向體側擴展,四肢外側呈淡棕色,臂部的白色與周圍的體色相混合而無明顯的界限。成體夏毛較深。

藏野驢是青藏高原大型草食動物,體形與蒙古野驢、騾相似,頭顱碩大、短而寬,吻部稍圓鈍,耳殼長超過170mm。驢頭鬣鬃短而直,尾鬃生於尾後半段或距尾端1/3段。成年的藏野驢全身毛色以紅棕色為主,耳尖、背部脊線、鬃毛和尾尖較深,吻端上方、頸下、胸部、腹部、四肢等處為乳白色,與軀幹兩側顏色界線分明。一般而言夏毛較深,冬毛較淡,幼體毛色較深,呈沙土黃色,絨毛很長,第二年夏天換毛後毛色似成體。成年藏野驢體長可達2米多,肩高1.3米,體重300~400公斤,四肢較粗,比起家養的小毛驢多了幾分矯健。且前肢內側均有圓形胼胝體,俗稱“夜眼”,蹄較窄而高,可以說是“高頭駿驢”。因此在當地人

藏野驢

們常常把它們叫做“野馬”。

和家驢一樣藏野驢(雄)也可以與家馬(雌)雜交生出騾子。

藏野驢是畜品種改良的優秀種源,其馴化、改良能力遠遠超過了家驢。其肉、油脂、喉、睪丸、血都是不可多得的藏藥原料。

西藏野驢頭體長:182~214厘米;尾長:32~45厘米;肩高:132~142厘米;重量:250~400公斤。雄性較大。

西藏野驢頭部較短;耳較長,能夠活轉動;吻端圓鈍,顏色偏黑。 全身被毛以紅棕色為主,耳尖、背部脊線、鬃毛、尾部末端被毛顏色深,吻端上方、頸下、胸部、腹部、四肢等處被毛污白色,與軀幹兩側顏色界線分明。

它外形似騾,體形和蹄子都較家驢大許多,顯得特別矯健雄偉,因此在當地人們常常把它們叫做“野馬”。

棲息環境

西藏野驢生活於高寒荒漠地帶,夏季到海拔5000多米的高山上生活,冬季則到海拔較低的地方。好集群生活,擅長奔跑,警惕性高。喜歡吃茅草、苔草和蒿類。在乾旱的環境中會找到合適的地方用蹄刨坑挖出水來飲用,還可以供藏羚等有蹄類動物飲水。

藏野驢棲居于海拔3600至5400米的地帶、營群居生活,對寒冷

藏野驢、日曬和風雪均具有極強的耐受力,多半由5、6頭組成小群,大的群體在10數頭,最大群體可達上百頭,小群由一頭雄驢率領,營游移生活。清晨從荒漠或丘陵地區來到水源處飲水,白天大部分時間集合在水源附近的草地上覓食和休息,傍晚回到荒漠深處。藏野驢的行走方式是魚貫而行,很少紊亂,雄驢領先,幼驢在中間,雌驢在最後,藏野驢走過的道路多半踏成一條明顯的“驢徑",在其經過的地方有大堆的糞便,因此很容易辨別出其活動路線。從宿地到水源草場,藏野驢每天要奔跑20多公里以上的路程,有很大的遷移性,有時與藏羚等偶蹄動物同棲一處,以高山植物為食,可以數日不飲水。

黑頸鶴

黑頸鶴(學名:Grus nigricollis)是大型涉禽,體長110~120厘米,體重4~6千克。體羽灰白色,頭部、前頸及飛羽黑色,尾羽褐黑色。頭頂前方裸區呈暗紅色,三級飛羽的羽片分散,當翅閉合時超過初級飛羽。棲息于海拔2500~5000米的高原的沼澤地、湖泊及河灘地帶,主要以植物葉、根莖、荊三棱、塊莖、水藻、玉米、砂粒為食。繁殖於拉達克,中國西藏、青海、甘肅和四川北部一帶,越冬於印度東北部,中國西藏南部、貴州、雲南等地。是世界上唯一生長、繁殖在高原的鶴。

形態特徵

中國獨有動植物

中國獨有動植物黑頸鶴是大型飛行涉禽,全長約120厘米。全身灰白色,頸、腿比較長,頭頂和眼先裸出部分呈暗紅色,頭頂布有稀疏髮狀羽。頭頂的裸露的紅色皮膚,陽光下看去非常鮮艷,到求偶期間更會膨脹起來,顯得特別鮮紅。除眼後和眼下方具一小白色或灰白色斑外,頭的其餘部分和頸的上部約2/3為黑色,故稱黑頸鶴。飛羽黑褐色,成鳥兩性相似,雌鶴略小。初級飛羽、次級飛羽和三級飛羽均黑褐色,三級飛羽延長並彎曲呈弓形,羽端分枝成絲狀,覆蓋在尾上。尾羽黑色,羽緣沾棕黃色。肩羽淺灰黑色,先端轉為灰白色。其餘上體及下體全為灰白色,各羽羽緣沾淡棕色。雌鶴上背有棕褐色的蓑羽伸出,雄鶴則不明顯。虹膜黃色,嘴角灰色沾綠,至嘴尖黃色增多;腿和腳黑色。

幼鳥:頭頂棕黃色,頸雜有黑色和白色,背灰黃色,初級飛羽和次級飛羽為黑色,越冬後,頸上1/3灰黑色,背殘留有黃褐色羽毛。虹膜黃褐色,嘴肉紅色,尖端沾黃,腿和腳灰褐色。

大小量度:體重♂3850~6100克,♀5000~6250克;體長♂1140~1190毫米,♀1160~1200毫米;嘴峰♂114~128毫米,♀115~127毫米;翅♂585~593毫米,♀540~680毫米;尾♂225~231毫米,♀218~240毫米;跗蹠♂231~253毫米,♀238~233毫米。(註:♂雄性;♀雌性)

(註:黑頸鶴圖冊網址)

棲息環境

主要棲息于海拔2500~5000米的高原、草甸、沼澤和蘆葦沼澤,以及湖濱草甸沼澤和河谷沼澤地帶。是在高原淡水濕地生活的鶴類,是世界上唯一生長、繁殖在高原的鶴。

分布範圍

分布於中國、印度、越南。旅鳥:尼泊爾。

黑頸鶴分布圖

為中國特產種,分布於中國的青藏高原和雲貴高原,北起新疆的阿爾金山並延伸到甘肅的祁連山,南至西藏的喜馬拉雅山北坡和雲南的橫斷山,西起喀喇崑崙山,東至青藏高原東北緣的甘肅、青海和四川交界的松潘草地及雲南與貴州交界的烏蒙山,包括青海、四川、甘肅、新疆、西藏、雲南和貴州共7個省區。

繁殖地在青海(玉樹、治多、曲麻萊、稱多、扎多、瑪多、久治、澤庫、貴德、共和、剛察、天峻、祁連、烏蘭、都蘭、格爾木)、西藏(當雄、那曲、嘉黎、安多、斑戈、申扎、日土、昂仁、薩迦、仲巴)、四川(若爾蓋)、甘肅(碌曲、瑪曲)、新疆(若羌)。

越冬地在西藏(拉薩、林周、達孜、曲水、黑竹工卡、堆龍德慶、乃東、曲松、桑日、扎囊、日喀則、薩迦、江孜、拉孜、謝通門、白朗、南木林、林芝、工布江達),雲南(中甸、麗江、寧蒗、昭通、永善、巧家、尋甸、會澤、曲靖),貴州(草海)。

紅腹錦雞

紅腹錦雞(學名:Chrysolophus pictus)又名金雞,中型雞類,體長59-110cm。尾特長,約38-42cm。雄鳥羽色華麗,頭具金黃色絲狀羽冠,上體除上背濃綠色外,其餘為金黃色,後頸被有橙棕色而綴有黑邊的扇狀羽,形成披肩狀。下體深紅色,尾羽黑褐色,滿綴以桂黃色斑點。雌鳥頭頂和後頸黑褐色,其餘體羽棕黃色,滿綴以黑褐色蟲蠢狀斑和橫斑。腳黃色。野外特徵極明顯,全身羽毛顏色互相襯托,赤橙黃綠青藍紫具全,光彩奪目,是馳名中外的觀賞鳥類。為中國特有鳥種,該物種分布的核心區域在中國甘肅和陝西南部的秦嶺地區。

外形特徵

中國獨有動植物

中國獨有動植物雄鳥的額和頭頂羽毛延長成絲狀,形成金黃色羽冠披覆於後頸上。臉、頦、喉和前頸銹紅色,後頸圍以具有藍黑色羽端的橙棕色扇狀羽,形成披肩狀。上背濃綠色,羽緣絨黑色;下背、腰和短的尾上覆羽深金黃色,羽支離散如發。自腰以後的兩側,羽端轉為深紅色。較長的尾上覆羽基部桂黃色,具黑褐色波狀斜紋,羽端狹長而為深紅色;尾羽18枚,中央一對尾羽黑褐色,滿綴以桂黃色斑點;外側尾羽桂黃色而具黑褐色波狀斜紋;最外側3對尾羽暗栗褐色,具黑褐色斜紋。肩羽暗紅色,翅上最內側覆羽和飛羽深藍色;中、小覆羽以及次級飛羽大都栗色而具黑斑;大覆羽黑色而雜以棕黃色橫斑和具棕黃色羽乾和羽緣。初級覆羽和飛羽黑褐色,具棕白色羽端。下體自喉以下純深紅色,羽支離散如發。肛周淡栗紅色。

中國獨有動植物

中國獨有動植物雌鳥頭頂棕黃色而具黑褐色橫斑;臉棕黃而綴黑色;耳羽暗銀灰色,背棕黃至棕紅色,具粗的黑褐色橫斑;腰及尾上覆羽棕黃色,密布黑褐色蟲蠹狀斑。尾棕黃色,具不規則的黑褐色橫斑及斑點。兩翅與背同,但黑色橫斑較寬,棕黃色羽端亦滿雜以黑點。頦和喉白色而沾黃色;胸、兩脅和尾下覆羽棕黃色,具黑色橫斑。腹淡棕黃色,無斑。

虹膜雄淡黃色或雌褐色,眼周皮膚雄淡黃色或雌黃色 ,嘴和腳角黃色。雄鳥跗蹠具一短距,眼下裸出部具一淡黃色小肉垂。

大小量度:體重♂570-751g;♀550-670g;體長♂861-1078mm,♀590-700mm;嘴峰♂20-30mm,♀20-25mm;翅♂173-223mm,♀177-188mm:尾♂526-778mm,♀306-415mm;跗蹠♂70-95mm,♀65-80mm。(雄:♂、雌:♀)

棲息環境

棲息于海拔500-2500米的闊葉林、針闊葉混交林和林緣疏林灌叢地帶,也出現於岩石陡坡的矮樹叢和竹叢地帶,冬季也常到林緣草坡、耕地活動和覓食。

分布範圍

中國特產種,分布於中國青海東南部,甘肅文縣、天水、武山, 陝西秦嶺山脈,四川青川、廣元、北川、平武、南江、蒼溪、萬縣、城口、巫山、秀山、南川、寶興、灌縣、南坪、汶川,湖北西部鄖縣、襄陽、神農架、宜昌,雲南東北部昭通、威信,貴州赤水、遵義、綏陽、江口、貴陽,湖南西部及廣西東部賀縣、恭城、三江、天峨

長江江豚

中國獨有動植物

中國獨有動植物長江江豚(學名: Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis )是江豚的指名亞種。體型較小,頭部鈍圓,額部隆起稍向前凸起;吻部短而闊,上下頜幾乎一樣長,吻較短闊。全身鉛灰色或灰白色,體長一般在1.2米左右,最長的可達1.9米,貌似海豚。

通常棲於鹹淡水交界的海域,也能在大小河川的淡水中生活,喜單獨活動,有時也三五成群,最多的有過87頭在一起的記錄。長江江豚性情活潑,常在水中上游下竄,食物包括青鱗魚、玉筋魚、鰻魚、鱸魚、鱭魚、大銀魚等魚類和蝦、烏賊等。分布在長江中下游一帶,以洞庭湖、鄱陽湖以及長江幹流為主。

2013年列入《世界自然保護聯盟》(IUCN) 紅色名錄極危物種;列入《華盛頓公約》CITES 附錄Ⅰ瀕危物種。

外形特徵

長江江豚體長為120-190厘米,體重100-220千克。它的頭部較短,近似圓形,額部稍微向前凸出,吻部短而闊,上下頜幾乎一樣長,牙齒短小,左右側扁呈鏟形。眼睛較小,很不明顯。前5個頸椎癒合,肋骨通常為14對。身體的中部最粗,橫剖面近似圓形。背脊上沒有背鰭,鰭肢較大,呈三角形,末端尖,具有5指。尾鰭較大,分為左右兩葉,呈水平狀。後背在應該有背鰭的地方生有寬3-4厘米的皮膚隆起,並且具有很多角質鱗。全身為藍灰色或瓦灰色,腹部顏色淺亮,唇部和喉部為黃灰色,腹部有一些形狀不規則的灰色斑。一些個體在腹面的兩個鰭肢的基部和肛門之間的顏色變淡,有的還帶有淡紅色,特別是在繁殖期尤為顯著。

棲息環境

通常棲於鹹淡水交界的海域,也能在大小河川的下游地帶等淡水中生活,在長江甚至能上溯到宜昌、洞庭湖和鄱陽湖一帶。

銀杏

銀杏(Ginkgo biloba L.),為銀杏科、銀杏屬落葉喬木。銀杏出現在幾億年前,是第四紀冰川運動後遺留下來的裸子植物中最古老的孑遺植物,現存活在世的銀杏稀少而分散,上百歲的老樹已不多見,和它同綱的所有其他植物皆已滅絕,所以銀杏又有活化石的美稱。變種及品種有:黃葉銀杏、塔狀銀杏、裂銀杏、垂枝銀杏、斑葉銀杏等26種。

銀杏樹的果實俗稱白果,因此銀杏又名白果樹。銀杏樹生長較慢,壽命極長,自然條件下從栽種到結銀杏果要二十多年,四十年後才能大量結果,因此又有人把它稱作“公孫樹”,有“公種而孫得食”的含義,是樹中的老壽星,具有觀賞,經濟,藥用價值。

形態特徵

中國獨有動植物

中國獨有動植物銀杏為落葉大喬木,胸徑可達4米,幼樹樹皮近平滑,淺灰色,大樹之皮灰褐色,不規則縱裂,粗糙;有長枝與生長緩慢的距狀短枝。

幼年及壯年樹冠圓錐形,老則廣卵形;枝近輪生,斜上伸展(雌株的大枝常較雄株開展);一年生的長枝淡褐黃色,二年生以上變為灰色,並有細縱裂紋;短枝密被葉痕,黑灰色,短枝上亦可長出長枝;冬芽黃褐色,常為卵圓形,先端鈍尖。

葉互生,在長枝上輻射狀散生,在短枝上3~5枚成簇生狀,有細長的葉柄,扇形,兩面淡綠色,無毛,有多數叉狀並列細脈,在寬闊的頂緣多少具缺刻或2裂,寬5~8(~15)厘米,具多數叉狀並歹帕細脈。在長枝上散生,在短枝上簇生。它的葉脈形式為“二歧狀分叉葉脈”。在長枝上常2裂,基部寬楔形,柄長3-10(多為5~8)厘米,幼樹及萌生枝上的葉常較而深裂(葉片長達13厘米,寬15厘米),有時裂片再分裂(這與較原始的化石種類之葉相似),葉在一年生長枝上螺旋狀散生,在短枝上3~8葉呈簇生狀,秋季落葉前變為黃色。

球花雌雄異株,單性,生於短枝頂端的鱗片狀葉的腋內,呈簇生狀。雄球花葇荑花序狀,下垂,雄蕊排列疏鬆,具短梗,花葯常2個,長橢圓形,藥室縱裂,藥隔不發;雌球花具長梗,梗端常分兩叉,稀3-5叉或不分叉,每叉頂生一盤狀珠座,胚珠著生其上,通常僅一個叉端的胚珠發育成種子,內媒傳粉。它的雄花花粉萌發時僅產生兩個有纖毛會遊動的精子。

4月開花,10月成熟,種子具長梗,下垂,常為橢圓形、長倒卵形、卵圓形或近圓球形,長2.5~3.5厘米,徑為2厘米,假種皮骨質,白色,常具2(稀3)縱棱;內種皮膜質。種皮肉質,被白粉,外種皮肉質,熟時黃色或橙黃色,外被白粉,有臭葉;中處皮白色,骨質,具2~3條縱脊;內種皮膜質,淡紅褐色;胚乳肉質,味甘略苦;子葉2枚,稀3枚,發芽時不出土,初生葉2~5片,寬條形,長約5毫米,寬約2毫米,先端微凹,第4或第5片起之後生葉扇形,先端具一深裂及不規則的波狀缺刻,葉柄長0.9~2.5厘米;有主根。

生長習性

銀杏為中生代孑遺的稀有樹種,系中國特產,僅浙江天目山有野生狀態的樹木,生於海拔500-1000米、酸性(pH值5~5.5)黃壤、排水良好地帶的天然林中,常與柳杉、榧樹、藍果樹等針闊葉樹種混生,生長旺盛。

銀杏為陽性樹,喜適當濕潤而排水良好的深厚壤土,適於生長在水熱條件比較優越的亞熱帶季風區。在酸性土(pH4.5)、石灰性土(pH8.0)中均可生長良好,而以中性或微酸土最適宜,不耐積水之地,較能耐旱,單在過於乾燥處及多石山坡或低濕之地生長不良。初期生長較慢,蒙櫱性強。雌株一般20年左右開始結實,500年生的大樹仍能正常結實。一般3月下旬至4月上旬萌動展葉,4月上旬至中旬開花,9月下旬至10月上旬種子成熟,10月下旬至11月落葉。

3地理分布

銀杏最早出現於3.45億年前的石炭紀。曾廣泛分布於北半球的歐、亞、美洲,中生代侏羅紀銀杏曾廣泛分布於北半球,白堊紀晚期開始衰退。至50萬年前,在歐洲、北美和亞洲絕大部分地區滅絕,只有中國的保存下來。銀杏分布大都屬於人工栽培區域,主要大量栽培於中國、法國和美國南卡羅萊納州。毫無疑問,國外的銀杏都是直接或間接從中國傳入的。

銀杏在中國、日本、朝鮮、韓國、加拿大、紐西蘭、澳大利亞、美國、法國、俄羅斯等國家和地區均有大量分布。銀杏的自然地理分布範圍很廣。從 水平自然分布狀況看,以北緯30°線附近的銀杏,其東西分布的距離最長。在中國,銀杏的栽培區甚廣,主要分布溫帶和亞熱帶氣候氣候區內,跨越北緯21°30′~41°46′,東經97°~125°,遍及22個省(自治區)和3個直轄市。在海拔數米至數十米的東部平原到3000m左右的西南山區均發現有有生長得較好的銀杏古樹。從 資源分布量來看,以山東、浙江、江西、安徽、廣西、湖北、四川、江蘇、貴州等省最多。

水杉

中國獨有動植物

中國獨有動植物水杉(學名: Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng):裸子植物杉科。落葉喬木,小枝對生,下垂。葉線形,互動對生,假二列成羽狀複葉狀,長1-1.7厘米,下面兩側有4-8條氣孔線。雌雄同株。球果下垂,近球形,微具4棱,長1.8-2.5厘米,有長柄;種鱗木質,盾形,每種鱗具5~9種子,種子扁平,周圍具窄翅。水杉屬在中生代白堊紀和新生代約有6~7種,過去認為早已絕滅,1941年中國植物學者在四川萬縣謀道溪(今稱磨刀溪)首次發現這一聞名中外古老珍稀孑遺樹種。據調查,四川萬縣、石柱縣、湖北利川和湖南龍山、桑植均發現300餘年的巨樹。水杉適應性強,喜濕潤生長快,北京以南各地均有栽培。材質輕軟,可供建築、板料、造紙等用;樹姿優美,為庭園觀賞樹。

形態特徵

水杉是喬木,高達35米,胸徑達2.5米;樹幹基部常膨大;樹皮灰色、灰褐色或暗灰色,幼樹裂成薄片脫落,大樹裂成長條狀脫落,內皮淡紫褐色;枝斜展,小枝下垂,幼樹樹冠尖塔形,老樹樹冠廣圓形,枝葉稀疏;一年生枝光滑無毛,幼時綠色,後漸變成淡褐色,二、三年生枝淡褐灰色或褐灰色;側生小枝排成羽狀,長4-15厘米,冬季凋落;主枝上的冬芽卵圓形或橢圓形,頂端鈍,長約4毫米,徑3毫米,芽鱗寬卵形,先端圓或鈍,長寬幾相等,約2-2.5毫米,邊緣薄而色淺,背面有縱脊。葉條形,長0.8-3.5(常1.3-2)厘米,寬1-2.5(常1.5-2)毫米,上面淡綠色,下面色較淡,沿中脈有兩條較邊帶稍寬的淡黃色氣孔帶,每帶有4-8條氣孔線,葉在側生小枝上列成二列,羽狀,冬季與枝一同脫落。

球果下垂,近四棱狀球形或矩圓狀球形,成熟前綠色,熟時深褐色,長1.8-2.5厘米,徑1.6-2.5厘米,梗長2-4厘米,其上有交對生的條形葉; 種鱗木質,盾形,通常11-12對,交叉對生,鱗頂扁菱形,中央有一條橫槽,基部楔形,高7-9毫米,能育種鱗有5-9粒種子;種子扁平,倒卵形,間或圓形或矩圓形,周圍有翅,先端有凹缺,長約5毫米,徑4毫米;子葉2枚,條形,長1.1-1.3厘米,寬1.5-2毫米,兩面中脈微隆起,上面有氣孔線,下面無氣孔線;初生葉條形,交叉對生,長1-1.8厘米,下面有氣孔線。花期2月下旬,球果11月成熟。

生長環境

喜氣候溫暖濕潤,夏季涼爽,冬季有雪而不嚴寒,並且產地年平均溫度在13℃,極端最低溫-8℃,極端最高溫24℃左右,無霜期230天;年降水量1500毫米,年平均相對濕度82%。土壤為酸性山地黃壤、紫色土或沖積土,pH值4.5~5.5。

多生於山谷或山麓附近地勢平緩、土層深厚、濕潤或稍有積水的地方,耐寒性強,耐水濕能力強,在輕鹽鹼地可以生長為喜光性樹種,根系發達,生長的快慢常受土壤水分的支配,在長期積水排水不良的地方生長緩慢,樹幹基部通常膨大和有縱棱。

喜光,不耐貧瘠和乾旱,淨化空氣,生長緩慢,移栽容易成活。適應溫度為零下8度~24度。

地理分布

分布於湖北、重慶、湖南三省交界的利川、石柱、龍山三縣的局部地區,垂直分布一般為海拔750~1500米。

金錢松

[jīn qián sōng]

金錢松(學名:Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.)為松科金錢松屬下的一個種。別稱金松(杭州),水樹(浙江湖州)。葉片條形,扁平柔軟,在長枝上成螺旋狀散生,在短枝上15~30枚簇生,向四周輻射平展,秋後變金黃色,圓如銅錢,因此而得名。

金錢松為著名的古老殘遺植物,最早的化石發現於西伯利亞東部與西部的晚白堊世地層中,古新世至上新世在斯匹次卑爾根群島、歐洲、亞洲中部、美國西部、中國東北部及日本亦有發現。由於氣候的變遷,尤其是更新世的大冰期的來臨,使各地的金錢松滅絕。只在中國長江中下游少數地區倖存下來。因分布零星,個體稀少,結實有明顯的間歇性,而亟待保護。

木材紋理通直,硬度適中,材質稍粗,性較脆。可作建築、板材、家具、器具及木纖維工業原料等用;樹皮可提栲膠,入藥(俗稱土槿皮)有助於治頑癬和食積等症;根皮亦可藥用,也可作造紙膠料;種子可榨油

形態特徵

金錢松(21張)

喬木,高達40米,胸徑達1.7米;樹幹通直,樹皮粗糙,灰褐色,裂成不規則的鱗片狀塊片;枝平展,樹冠寬塔形;一年生長枝淡紅褐色或淡紅黃色,無毛,有光澤,二、三年生枝淡黃灰色或淡褐灰色,稀淡紫褐色,老枝及短枝呈灰色、暗灰色或淡褐灰色;矩狀短枝生長極慢,有密集成環節狀的葉枕。葉條形,柔軟,鐮狀或直,上部稍寬,長2~5.5厘米,寬1.5~4毫米(幼樹及萌生枝之葉長達7厘米,寬5毫米),先端銳尖或尖,上面綠色,中脈微明顯,下面藍綠色,中脈明顯,每邊有5~14條氣孔線,氣孔帶較中脈帶為寬或近於等寬;長枝之葉輻射伸展,短枝之葉簇狀密生,平展成圓盤形,秋後葉呈金黃色。

雄球花黃色,圓柱狀,下垂,長5~8毫米,梗長4~7毫米;雌球花紫紅色,直立,橢圓形,長約1.3厘米,有短梗。

球果卵圓形或倒卵圓形,長6~7.5厘米,徑4~5厘米,成熟前綠色或淡黃綠色,熟時淡紅褐色,有短梗;中部的種鱗卵狀披針形,長2.8~3.5厘米,基部寬約1.7厘米,兩側耳狀,先端鈍有凹缺,腹面種翅痕之間有縱脊凸起,脊上密生短柔毛,鱗背光滑無毛;苞鱗長約種鱗的1/4~1/3,卵狀披針形,邊緣有細齒;種子卵圓形,白色,長約6毫米,種翅三角狀披針形,淡黃色或淡褐黃色,上面有光澤,連同種子幾乎與種鱗等長。花期4月,球果10月成熟。

珙桐

中國獨有動植物

中國獨有動植物珙桐(gǒng tóng)為落葉喬木。可生長到15~25米高,葉子廣卵形,邊緣有鋸齒。本科植物只有一屬兩種,兩種相似,只是一種葉面有毛,另一種光葉珙桐是光面。色花奇美,是1000萬年前新生代第三紀留下的孑遺植物,在第四紀冰川時期,大部分地區的珙桐相繼滅絕,只有在中國南方的一些地區倖存下來,洛陽綠誠農業已規模化繁育及種植成功。成為了植物界今天的“活化石”,被譽為“中國的鴿子樹”,又稱“鴿子花樹”、“水梨子”,野生種只生長在中國西南四川省和中部湖北省和周邊地區。

珙桐已被列為國家一級重點保護野生植物,為中國特有的單屬植物,屬孑遺植物,也是全世界著名的觀賞植物。是國家一級保護植物。

珙桐是被法國傳教士大衛神父作為西方人首次發現並命拉丁種名,大衛神父也是為麋鹿命拉丁種名的人。

形態特徵

落葉喬木,高15-20米,稀達25米;胸高直徑約1米;樹皮深灰色或深褐色,常裂成不規則的薄片而脫落。幼枝圓柱形,當年生枝紫綠色,無毛,多年生枝深褐色或深灰色;

冬芽錐形,具4-5對卵形鱗片,常成覆瓦狀排列。葉紙質,互生,無托葉,常密集於幼枝頂端,闊卵形或近圓形,常長9-15厘米,寬7-12厘米,頂端急尖或短急尖,具微彎曲的尖頭,基部心臟形或深心臟形,邊緣有三角形而尖端銳尖的粗鋸齒,上面亮綠色,初被很稀疏的長柔毛,漸老時無毛,下面密被淡黃色或淡白色絲狀粗毛,中脈和8-9對側脈均在上面顯著,在下面凸起;葉柄圓柱形,長4-5厘米,稀達7厘米,幼時被稀疏的短柔毛。兩性花與雄花同株,由多數的雄花與1個雌花或兩性花成近球形的頭狀花序,直徑約2厘米,著生於幼枝的頂端,兩性花位於花序的頂端,雄花環繞於其周圍,基部具紙質、矩圓狀卵形或矩圓狀倒卵形花瓣狀的苞片2-3枚,長7-15厘米,稀達20厘米,寬3-5厘米,稀達10厘米,初淡綠色,繼變為乳白色,後變為棕黃色而脫落。雄花無花萼及花瓣,有雄蕊1-7,長6-8毫米,花絲纖細,無毛,花葯橢圓形,紫色;雌花或兩性花具下位子房,6-10室,與花托合生,子房的頂端具退化的花被及短小的雄蕊,花柱粗壯,分成6-10枝,柱頭向外平展,每室有1枚胚珠,常下垂。果實為長卵圓形核果,長3-4厘米,直徑15-20毫米,紫綠色具黃色斑點,外果皮很薄,中果皮肉質,內果皮骨質具溝紋,種子3-5枚;果梗粗壯,圓柱形。花期4月,果期10月。

生長習性

珙桐喜歡生長在海拔1500-2200米的潤濕的常綠闊葉落葉闊葉混交林中。多生於空氣陰濕處,喜中性或微酸性腐殖質深厚的土壤,在乾燥多風、日光直射之處生長不良,不耐瘠薄,不耐乾旱。幼苗生長緩慢,喜陰濕,成年樹趨於喜光。

珙桐分布區的氣候為涼爽濕潤型,濕潮多雨,夏涼冬季較溫和,年平均氣溫8.9~15℃,1月平均氣溫0.43~3.60℃,7月平均氣溫18.4~22.5℃,年降水量600~2600.9mm,大於10℃活動積溫2897.0~5153.3℃。珙桐分布區的土壤多為山地黃壤和山地黃棕壤,pH在4.5~6.0,土層較厚,多為含有大量礫石碎片的坡積物,基岩為沙岩、板岩和頁岩。珙桐多分布在深切割的山間溪溝兩側,山坡溝谷地段,山勢非常陡峻,坡度約在30°以上。

分布範圍

在中國,珙桐分布廣泛。“珙桐之鄉”的珙縣王家鎮分布著全國數量眾多的珙桐。其它分布於陝西東南部鎮坪、嵐皋,湖北西部至西南部神農架、興山、巴東、長陽、利川、恩施、鶴峰、五峰,湖南西北部桑植、大庸、慈利、石門、永順,貴州東北部至西北部松桃、梵淨山、道真、綏陽、畢節、納雍,四川東部巫山,北部平武、青川,西部至南部汶川、灌縣、彭縣、寶興、天全、峨眉、馬邊、峨邊、美姑、雷波、筠連,重慶南部南川,雲南東北部巧家、綏江、永善、大關、彝良、威信、鎮雄、昭通,廣東省懷集縣詩洞鎮六龍的深山野嶺里等地。常混生於海拔1250~2200米的闊葉林中,偶有小片純林。在四川省滎經縣,也發現了數量巨大的珙桐林,達10萬畝之多。 在桑植縣天平山海拔700米處,還發現了上千畝的珙桐純林,是目前發現的珙桐最集中的地方。

喜樹

中國獨有動植物

中國獨有動植物喜樹,中藥名。為藍果樹科植物喜樹 Camptotheca acuminata Decne.的果實、根、根皮、樹皮、葉。分布於江蘇、浙江、福建、江西、湖北、湖南、四川、貴州、廣東、廣西、雲南等地。具有抗癌、清熱、殺蟲之功效。常用於胃癌、結腸癌、直腸癌、膀胱癌,慢性粒細胞性白血病,急性淋巴細胞性白血病;外用於牛皮癬。臨床上多提取喜樹鹼用。

生理特性

落葉喬木,高達20餘米。樹皮灰色或淺灰色,縱裂成淺溝狀。小枝圓柱形,平展,當年生枝紫綠色,有灰色微柔毛,多年生枝淡褐色或淺灰色,無毛,有很稀疏的圓形或卵形皮孔;冬芽腋生,錐狀,有4對卵形的鱗片,外面有短柔毛。葉互生,紙質,矩圓狀卵形或矩圓狀橢圓形,長12-28厘米,寬6-12厘米,頂端短銳尖,基部近圓形或闊楔形,全緣,上面亮綠色,幼時脈上有短柔毛,其後無毛,下面淡綠色,疏生短柔毛,葉脈上更密,中脈在上面微下凹,在下面凸起,側脈11-15對,在上面顯著,在下面略凸起;葉柄長1.5-3厘米,上面扁平或略呈淺溝狀,下面圓形,幼時有微柔毛,其後幾無毛。頭狀花序近球形,直徑1.5-2厘米,常由2-9個頭狀花序組成圓錐花序,頂生或腋生,通常上部為雌花序,下部為雄花序,總花梗圓柱形,長4-6厘米,幼時有微柔毛,其後無毛。花雜性,同株;苞片3枚,三角狀卵形,長2.5-3毫米,內外兩面均有短柔毛;花萼杯狀,5淺裂,裂片齒狀,邊緣睫毛狀;花瓣5枚,淡綠色,矩圓形或矩圓狀卵形,頂端銳尖,長2毫米,外面密被短柔毛,早落;花盤顯著,微裂;雄蕊10,外輪5枚較長,常長於花瓣,內輪5枚較短,花絲纖細,無毛,花葯4室;子房在兩性花中發育良好,下位,花柱無毛,長4毫米,頂端通常分2枝。翅果矩圓形,長2-2.5厘米,頂端具宿存的花盤,兩側具窄翅,幼時綠色,乾燥後黃褐色,著生成近球形的頭狀果序。花期5-7月,果期9月。

生長環境

產於江蘇南部、浙江、福建、江西、湖北、湖南、四川、貴州、廣東、廣西、雲南等省區,在四川西部成都平原和江西東南部均較常見;常生於海拔1000米以下的林邊或溪邊。

鵝掌楸

中國獨有動植物

中國獨有動植物鵝掌楸,拉丁學名: Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. (《Flora of China》)。中國特有的珍稀植物。為落葉大喬木,高達40米,胸徑1米以上,小枝灰色或灰褐色。葉形如馬褂──葉片的頂部平截,猶如馬褂的下擺;葉片的兩側平滑或略微彎曲,好像馬褂的兩腰;葉片的兩側端向外突出,仿佛是馬褂伸出的兩隻袖子。故鵝掌楸又叫馬褂木。花單生枝頂,花被片9枚,外輪3片萼狀,綠色,內二輪花瓣狀黃綠色,基部有黃色條紋,形似鬱金香。因此,它的英文名稱是“Chinese Tulip Tree”,譯成中文就是“中國的鬱金香樹”。

它生長快,耐旱,對病蟲害抗性極強。花大而美麗,秋季葉色金黃,似一個個黃馬褂,是珍貴的行道樹和庭園觀賞樹種,栽種後能很快成蔭,它也是建築及製作家具的上好木材。主要生長在長江流域以南。主治風濕痹痛,風寒咳嗽等疾病。

形態特徵

喬木,高達40米,胸徑1米以上,小枝灰色或灰褐色。葉馬褂狀,長4-12(18)厘米,近基部每邊具1側裂片,先端具2淺裂,下面蒼白色,葉柄長4-8(-16)厘米。

花杯狀,花被片9,外輪3片綠色,萼片狀,向外彎垂,內兩輪6片、直立,花瓣狀、倒卵形,長3-4厘米,綠色,具黃色縱條紋,花葯長10-16毫米,花絲長5-6毫米,花期時雌蕊群超出花被之上,心皮黃綠色。

聚合果長7-9厘米,具翅的小堅果長約6毫米,頂端鈍或鈍尖,具種子1-2顆。花期5月,果期9-10月。

生長習性

喜光及溫和濕潤氣候,有一定的耐寒性,喜深厚肥沃、適濕而排水良好的酸性或微酸性土壤(pH4.5-6.5),在乾旱土地上生長不良,也忌低濕水澇。通常生於海拔900-1 000米的山地林中或林緣,呈星散分布,也有組成小片純林。

分布範圍

產於陝西、安徽以南,西至四川、雲南,南至南嶺山地,主要有陝西(鎮巴)、安徽(歙縣、休寧、舒城、岳西、潛山、霍山)、浙江(龍泉、遂昌、松陽)、江西(廬山)、福建(武夷山)、湖北(房縣、巴東、建始、利川)、湖南(桑植、新寧)、廣西(融水、臨桂、龍勝、興安、資源、灌陽、華江)、四川(萬源、萬縣、秀山、南川、敘永、古藺、錫連)、貴州(綏陽、息峰、黎平)、雲南(彝良、大關、富寧、金平、麻栗坡),台灣有栽培。越南北部也有分布。

觀光木

中國獨有動植物

中國獨有動植物觀光木(學名:Michelia odora (Chun)Noot. et B. L. Chen),是木蘭科的單屬種,星散分布於雲南、廣西、廣東、福建、江西等省區海拔500~1000米常綠闊葉林中,常綠喬木,高達25米,新枝、芽、葉柄、葉下面密被褐色柔毛。花期3—4月,果期10—12月。適宜生長於溫暖濕潤氣候、深厚肥沃土壤,萌芽力強,用種子繁殖。被列入國家珍稀瀕危二級保護植物。

形態特徵

常綠喬木,高達25米, 胸徑1.1米,樹皮淡灰褐色,具深皺紋。小枝、芽、葉柄、葉面中脈、葉背和花梗均被黃棕色糙狀毛。葉片厚膜質,橢圓形或倒卵狀橢圓形,中上部較寬,長8--17厘米,寬3.5--7厘米,頂端急尖或鈍,基部楔形,上面綠色,有光澤,中脈被小柔毛,側脈每邊10—12條;托葉與葉柄貼生,葉柄長1.2—2.5厘米,基部膨大。托葉痕幾達葉柄中部。花兩性,單生葉腋,淡紫紅色,芳香;花蕾的佛艷苞狀苞片一側開裂,被柔毛,花梗長約6毫米,具一苞片脫落痕,花被片9,象牙黃色,有紅色小斑點,3輪,窄倒卵狀橢圓形,外輪的最大,長1.7—2厘米,寬6.5—7.5毫米,內漸小,內輪的長1.5—1.6厘米,寬約5毫米;雄蕊多數30—45枚,長7.5—8.5毫米,花絲白色或帶紅色,長2—3毫米;雌蕊9—13枚,狹卵圓形,密被平伏柔毛,花柱鑽狀,紅色,長約2毫米,腹面縫線明顯,柱頭面在尖端,雌蕊群柄粗,長約2毫米具槽,密被糙狀毛。聚合突骨果長橢圓形,有

觀光木葉子

時上部的心皮退化而呈球形,長10—18厘米,直徑7—9厘米,垂懸於具皺紋的老枝上,成熟時沿背縫線開裂,外果皮欖綠色,有蒼白色大形皮孔,乾時深棕色,具顯著的黃色斑點;每聚合果有心皮5—12個,每心皮有種子l一12粒。種子具紅色假種皮,橢圓形或三角狀倒卵圓形,長約15毫米,寬約8毫米。花期3—4月,果期10—12月。

生長習性

觀光木喜溫暖濕潤氣候及深厚肥沃的土壤。分布區的年平均氣溫17—23℃,絕對最低溫可達0℃以下,年降雨量1200—1600毫米,相對濕度不低於80%多生於砂頁岩的山地黃壤或紅壤上,pH值4—6。觀光木為弱陽性樹種,幼齡耐蔭,長大喜光,根系發達,樹冠濃密。黎平縣龍額有4株大樹被砍伐後,其伐樁部重新萌發出茂盛的幼樹,說明觀光永具有較強的萌生能力。黎平、從江等地的觀光木常與木荷、杉木、毛桐、臼櫟、玉葉金花等混生。觀光木在酸性至中性土壤中長勢良好,適合中國淮河流域及其以南地區栽植。

觀光木新梢年生長量達24厘米左右,萌發期3月下旬或4月上旬,展葉期4月下旬或5月上旬,變色期10月上旬,落葉期在第二年新芽萌動時同時老葉開始脫落。

地理分布

觀光木分布於江西南部、雲南、貴州、廣西、湖南、福建、廣東和海南等屬於熱帶到中亞熱帶南部地區。在這些地區氣溫高,降水量大,是其生境的主要特徵。

觀光木在貴州主要分布於黔東南州黎平縣的龍額地坪,雙江銀朝,從江丙梅,翠里及黔南荔波縣的立化,散生於海拔180—800米的溪谷、河旁、林緣或常綠闊葉林中。