內容簡介

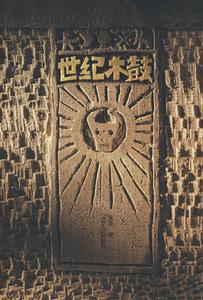

世紀木鼓

世紀木鼓《世紀木鼓》是第一部以紀實文學的樣式反映我國眾多的少數民族中一個社會發展程度較為落後的民族———佤族在將近一個世紀,尤其在本世紀的後50年———新中國的50年中社會歷史進程的作品。

《世紀木鼓》透過一個民族進步的“特例”,真實、客觀、生動地反映了我國50年來民族政策所取得的偉大成就,這是意義巨大的突破。在今天的世界新格局中,一方面是和平、發展與進步的主流,另一方面卻是新“冷戰”和大國主宰所造成的紛爭,民族戰爭和民族分裂使國家解體,災難頻仍,又為大國競爭層辟出了角逐場,新世紀憂慮重重。

唯有在中國共產黨領導下的中國民族和睦,安定團結。《世紀木鼓》的史證性是對以美國為首的西方對中國所謂“人權”問題一再責難的一記震聾發聵的“鼓”鳴,一篇無可辯駁的回答。

《世紀木鼓》通過對我黨在馬列主義、毛澤東思想及其科學的民族理論指導下制定民族政策,實行民族區域自治,領導民族地區實現社會改革的偉大實踐,用無數感天撼地的事實———從毛澤東、周恩來、鄧小平等黨和國家領導人、一代又一代的各級領導、民族工作者直至一個個普通的共產黨人、解放軍戰士的不可湮滅的史跡客觀地再現了我黨自紅軍時代初創,逐步豐富、發展的優秀民族工作傳統,尤其是它的靈魂———“實事求是”的理論及思想精髓,從而追本溯源,對“解放思想”的歷史必然性進行了生動的揭示。作者對鄧小平在50年代初,即時總結川西民族工作經驗,創造性地闡發我黨民族政策、方針、方法的歷史回顧,具有特別重大的意義———並通過“佤族”這樣一個“特例”證明,凡是照這樣的理論和政策去做的,民族就團結,就進步;凡是違背這一理論和政策的,民族就分裂,就倒退。鄧小平理論不僅是我國新時期的強大的思想武器,也毫無疑問是我國民族方針、政策的理論基礎。在這一意義上,《世紀木鼓》不失為一曲高昂的“解放思想”的頌歌,一首革命傳統、民族團結的動人詩篇和愛國主義的好教材。

《世紀木鼓》在生動記錄歷史的浩蕩長卷中,始終迴響著愛祖國、愛人民、愛社會主義的主鏇律,許多篇章催人淚下,激人思進,正氣昂揚。作者在激越思辯的同時———同樣通過“佤族”這一“特例”———對民族文化進行了多向的、深層的、有意義的開掘,尤其對半個世紀以來,在黨的民族政策的光輝照耀下,我國民族社會歷史調查、民族文化整理浩大工程的開展的重大意義及其後續的巨大影響作了令人信服的揭示,在這一點上,作品具有民族理論、文化人類學等多學科的價值。

值得一提的是,這個大型報告文學卻採用了“新散文”的筆調、意向結構篇章,將重點放在了個體形象與群體的組合;歷史與現實的照映、文化底蘊的揭示與時代精神的褒揚及各民族的“中華大家庭”對佤族進步發展的貢獻。為了獲取第一手資料,作者黃堯三上佤山,進行了歷時一年余的生活、採訪、調查和艱苦創作。得到了西盟佤族、拉祜族人民和各級領導的大力支持終得以完成。

毫無疑問,《世紀木鼓》是一部全面、客觀、準確、公正地再現西南少數民族生活、發展和進步的報告文學作品,是一曲導向正確,主題重大,格調高昂,正氣沛然的主鏇律。它不獨具有較強的藝術感染力,也具有科學思辯色彩和理論深度,思想性藝術性達到較好統一的作品,是一部為時代和人民需要的好書。

目錄

引子

聖土篇

“司崗里”語

9. 我們從哪裡來?——“司崗里,司崗里!”

9. 一個高明的起點和一個低徊的延誤

13. “司崗里”謎面的破譯

“司崗里”後

25. 史證的追蹤

31. 史筆的封殺

34. 三佛祖預言

38. 黃金的夢想

熱血木鼓

47. 馬克思預言:沒有盡頭的戰爭英軍破“四關”,“葫蘆王地”受鉗

56. 至尊的神木之鼓——佤山諸王拒誘一枚苦澀的果子

60. “班洪事件”——佤山孤懸十七佤王盟誓抗英

68. 沒有記錄的戰爭——班洪、班老喋血七十五日

71. 佤山木鼓——雲海憤怒,悲風起自邊遠

76. 佤山木鼓——迴旋的音符,不死的土地

悲歌木鼓

85. 木鼓連營——抗日碑石,一個瞬時被激動的地方

90. 木鼓童話——“三匹馱馬”的傳奇

99. 童話新篇——游擊隊的“牛肋巴”搖籃

103. 童話諧趣——遺忘的“皮包”

111. 童話“舊版”——狼與山羊

春天木鼓

119. 童話寫意——“明朗的天”

126. 童話“門檻”——碧血櫻花

136. 童話復仇——“普光”部隊

144. 童話因果——一個圓圈的接點:人民勝利

解放篇

“團結”使者

161. 北京國子監——一個新的出發點

164. 鄧小平說:“我還是一個小學生。”

178. 國鼎重雲南——思普地區,三十四名民族頭人進北京

……

新歌篇

紀元篇

試讀部分章節

引子

“司崗里”後

38.黃金的夢想

18世紀末至19世紀,由於雲南西南邊地經濟的發展,各民族文化、經濟及商業的交流迅速擴大。居住在鎮康、永德地區的佤族,因當地漢族封建地主的經營方式瓦解了原有的封建領主經濟,也隨之步人了地主經濟的範疇。

在西盟、滄源及其周邊的佤族,也與漢族、傣族和拉祜族發生了較多的交往。

千是,一種先進或更先進的生產方式——一種眼光,開始眺望這片雲翳重重封閉的土地。

一個故事發生了。

一個完全不同於佤族傳統敘述方式的故事。

一個在發生之初,歷史還來不及剪輯的故事。

乾隆(公元1736—1795)初年,一個叫吳尚賢的漢人來到了阿佤山西北部的班洪。吳系雲南省石屏縣人氏。石屏為滇中要邑,文化淵源。其商旅發達,交通四方,尤與著名大錫產地箇舊毗鄰,深受其產業發展的影響。數百年來,石屏人氏多向礦業輸入資財者,為此巨商大賈昌如茂林。而家貧無續者,又有“窮走夷方,急走廠”一途,歷數百年而延為謀生傳統。

吳尚賢早年在礦廠逃生,繼後略有薄資。其人自幼聰穎,膽識過人,且豪爽忠耿,又頗識曲直,在錫礦經年曆煉,深得技藝又諳熟商機。吳氏的“走夷方”,在當時不失為一大創造,而不僅是鋌而走險。

其實,早在清朝初年,就有不少漢人到阿佤山西北部的班洪、班老、班況及永邦一帶開採銀礦。其中,有些工匠藝人是隨明永曆帝和李定國去緬甸時流落下來的。因之,阿佤山富藏金銀一說便不脛而走。

吳尚賢來到班洪,與佤人交好,並博得了卡佤部落酋長“主母大山王蜂築”的信任。吳對佤王逐步演示他所精熟的一套開採和冶煉銀礦的方法,使得佤王確信可以通過一種佤人“看得見”的方法從自己的山場裡得到銀子。不久,大山王與吳尚賢立木契建廠,名“茂隆銀廠”。