病因

正常情況下,足背的交通靜脈血流自深靜脈流向淺靜脈,而其餘下肢部分是自淺靜脈流向深靜脈。下肢靜脈高壓和瓣膜結構不良是引起交通靜脈瓣膜關閉不全的主要原因。雖然交通靜脈為數較多但往往只有3~5支存在瓣膜關閉不全,此時血流自深靜脈流向淺靜脈。交通靜脈血液反流對下肢皮膚營養性改變有重要意義。約有2/3的潰瘍病人存在交通靜脈瓣膜關閉不全。

發病機制

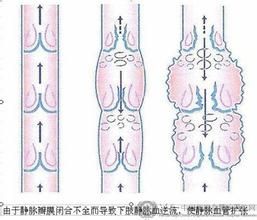

當淺靜脈(大隱靜脈)的瓣膜功能不全發生倒流性病變而深靜脈和交通靜脈功能正常時,在淺靜脈中向遠側倒流的血液,可經正常功能的交通靜脈流入深靜脈,使深靜脈因血流量的增加而發生擴張和扭曲終於引起深靜脈中的瓣膜關閉不全,釀成深靜脈倒流性病變;當深靜脈倒流性病變不斷加劇,特別是累及膕靜脈甚至小腿深靜脈後,可進而使交通靜脈擴張並破壞其中的瓣膜,同樣造成交通靜脈瓣膜功能不全,最後引起內踝部皮膚營養障礙性病變。

臨床表現

絕大多數交通靜脈瓣膜關閉不全同時伴有下肢深、淺靜脈瓣膜關閉不全,病人可有深淺靜脈瓣膜功能不全的相應表現,同時下肢皮膚營養性改變如皮膚萎縮、脫屑、色素沉著、皮膚和皮下組織硬結濕疹和難愈性潰瘍等常較嚴重。

診斷

根據臨床表現較難診斷,主要依據都卜勒血流成像檢查下肢靜脈造影等確定診斷

檢查

容積描記和下肢靜脈造影可發現交通靜脈瓣膜關閉不全,但準確性不高目前較多採用的是都卜勒血流成像檢查,是定位交通靜脈瓣膜關閉不全最準確的檢查手段。檢查於手術前1天進行,病人取站立位,如發現交通靜脈反流>0.3~0.5s即可確診並用記號筆標記。

治療

對於有下肢皮膚營養性改變的交通靜脈瓣膜關閉不全應行手術治療。潰瘍患者應待潰瘍癒合或創面肉芽新鮮後再行手術。

1.筋膜下交通靜脈結紮術Linton於1938年首創筋膜下交通靜脈結紮術。由於採用自膝至踝的小腿內側切口術後切口併發症多,不久即被改良。目前常見的是作數個平行於皮紋的短切口,於筋膜下結紮交通靜脈。1976年Edwards發明一種靜脈刀,可自膝關節下方小切口經筋膜下沿脛骨內緣2~4cm向下推進至內踝,切斷沿途交通靜脈。此外也可在術前都卜勒超聲定位下作點式切口剝脫交通靜脈。

2.內鏡輔助筋膜下交通靜脈阻斷術內鏡輔助筋膜下交通靜脈阻斷術始於1985年,由Hauer首先採用,方法為經皮下隧道置入內鏡,直接電凝或鉗夾交通靜脈。近年來有報導採用腹腔鏡技術行交通靜脈阻斷術。首先在筋膜下間隙充二氧化碳,作小切口置入內鏡,經另一小切口置入操作器械,在內鏡直視下鉗夾交通靜脈操作範圍應包括脛骨內緣至後側中線的小腿部分。

因交通靜脈手術多數與淺靜脈手術同時進行,療效較難確切統計,切口併發症報導較多,平均發生率為24%術後潰瘍復發率在20%左右,但與非手術治療組相對照仍有明顯療效。