建制沿革

三鄉鎮

三鄉鎮清道光初年屬谷都;光緒初年屬谷鎮。

宣統二年(1910年),屬香山縣五區。

民國十四年(1925年),香山縣改名為中山縣。

1951年11月,屬中山縣上五區。

1953年,稱二區(含今神灣鎮),1957年劃出神灣改稱三鄉鄉。

1958年,環城、神灣、板芙和珠海市的前山併入,稱三鄉公社。

1959年,析出環城、前山。

1961年,稱三鄉區。

1963年初,撤銷三鄉區,改設三鄉公社,同時析出神灣、板芙。

1974年8月,三鄉公社分出五桂山建設指揮部(公社級)。

1983年初,撤銷三鄉公社,改設三鄉區。

1986年12月,撤三鄉區,建立三鄉鎮。

1988年,中山縣升為地級市,三鄉鎮成為市直轄鎮。

行政區劃

截至2015年,三鄉鎮下轄圩仔社區、前隴社區、南龍社區3個社區,白石村、平南村、平東村、橋頭村、烏石村、大布村、雍陌村、西山村、古鶴村、新圩村、茅灣村、鴉崗村、泉眼村、塘敢村14個行政村,政府駐景觀大道1號。地理環境

位置境域

三鄉鎮中心位於東經113°26′,北緯22°21′,在中山市境南部,東和東南與珠海市唐家灣鎮交界,南連坦洲鎮,西接神灣鎮與板芙鎮,北與五桂山鎮接壤,版圖總面積93.68平方公里。地形地貌

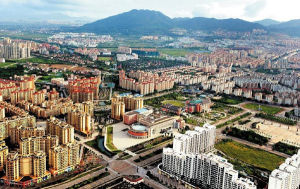

三鄉鎮

三鄉鎮南部平原區:又稱金斗灣平原,包括坦洲、三鄉兩鎮的全部平原,是市境內第二大平原,過去是一個淺水海灣,據文獻記載,宋代曾設有鹽場。

白水林丘陵小區:位於市境南部,跨神灣、三鄉、坦洲三鎮。區內最高峰為三鄉的白水林,海拔473米,周圍地勢逐步降低並向平原過渡。

五桂山低山丘陵小區:三鄉鎮屬於丘陵小區的低丘。

三鄉鎮的南龍、佛子逕、雍陌屬古生界寒武系;五指山附近一帶,為一套濱海或淺海的碎屑岩建造,與下伏古生代地層成角度不整合接觸,以頁岩、石英砂岩為主,該地層底部由灰白色厚礫狀石英砂岩、不等粒石英砂岩和石英細砂岩組成,屬古生界泥盆系。平嵐以北到雍陌以西一帶的沖洪積層是屬新生界第四系的沖洪積層。

侵入岩和變質岩

燕山二期侵入岩在平嵐以北的白石坳附近有小面積出露,岩體侵入於寒武系八村群中,為石英閃長岩。燕山四期侵入岩在三鄉的蕭家村附近有出露,以黑雲母花崗岩為主。

地質構造

三鄉至金星灣(官塘環)斷裂帶西起神灣,沿北東經三鄉雍陌進入金星灣(官塘環),長度22公里,走向50°~60°,傾向東南,傾角40°~70°。鴉崗至雍陌斷裂帶沿鴉崗、雍陌、南蓢一線順北北東方向延伸,長度約28公里,走向25°~35°,傾向東南—西北,傾角74°~86°。

雍陌褶皺在三鄉鎮雍陌附近,形成於加里東期,由寒武系沙頁岩組成,長約22公里,寬7公里。此外,在三鄉鎮五指山附近的泥盆紀地層還可以看到由印支運動影響而形成的向斜殘存,但形態不完整。

氣候

三鄉鎮地處低緯度,全境均在北回歸線以南,屬南亞熱帶季風氣候。境內太陽高度角大,太陽輻射能量豐富,終年氣溫較高;瀕臨南海,夏季風帶來大量水汽,成為降雨的主要來源。因而形成了光熱充足,雨量充沛,乾濕明顯,災害較多(尤指颱風)的氣候特徵。自然資源

水資源

三鄉鎮內河流縱橫,水資源分地表水和地下水兩部分。地表水

地表水資源主要是流淌於三鄉鎮境內的河流或水渠,主要有鴉崗運河、圩仔河、任成秀河、茅灣涌、平嵐坑、西坑、麻子涌、坦洲大涌、外埔坑、東坑、中珠排洪渠等。

地下水

地下水資源主要是溫泉,三鄉鎮泉眼村有幾處溫泉眼,水溫一般為85℃,鑽孔揭露達95℃,自流量每天有188噸。

土壤

濱海鹽漬沼澤土三鄉鎮大部分土地屬濱海鹽漬沼澤土,以沙質淺腳田為主。該土壤成土母質為近代河口沉積物,由於長期或間歇性受海水淹沒,土壤鹽漬化和沼澤化明顯。按其成土過程的差異可分為濱海泥灘、濱海草灘和紅樹林灘等三種類型。主要分布於沿海潮間帶的海塗土壤,退潮時露出,漲潮時被淹沒。

水稻土

水稻土是三鄉鎮當地居民長期種植水稻、在周期性的水耕和旱作環境中發育形成的土壤類型。1986年,三鄉建鎮時的面積3.5萬畝水稻田,分布在鎮內中部平地上,是耕作土壤的最主要類型。根據土體中水分類型對某些物質在成土過程中的影響所出現的性態特徵,可分為淹育型水稻土、瀦育型水稻土、滲育型水稻土、潛育型水稻土、沼澤型水稻土和鹽漬型水稻土等六個亞類。其中鹽漬型水稻土以前隴、泉眼、鴉崗等村最多。

基水地

該類型土壤是經人工挖塘堆基,塘中養魚,基面種植經濟作物的一種人工堆疊、耕種熟化的土壤,主要分布在有大面積養殖淡水魚的村,如泉眼村、雍陌村。

赤紅壤

三鄉鎮40多平方公里山地絕大部分是赤紅壤。該土壤成土母質以花崗岩為主,也有沙頁岩。由於地形部位及植被等成土條件各不相同,土層厚薄、熟化程度各有差異。土壤偏酸性且有機質含量較低,以壤土及砂壤土為主,可分為耕型花崗岩赤紅壤、斑晶花崗岩赤紅壤和沙頁岩赤紅壤等三種類型,其中以斑晶花崗岩赤紅壤的面積最大。

人口民族

三鄉鎮民族以漢族為主,2013年末,全鎮常住人口20.26萬人,其中戶籍人口4.21萬人,有港澳台同胞和旅外僑胞7萬人。經濟概況

綜述

2013年,全鎮實現地區生產總值113.56億元,比2012年增長14.19%,其中第二產業實現增加值47.01億元,比2012年增長4.1%;第三產業實現增加值60.03億元,比2012年增長22.31%,固定資產投資37.57億元,比2012年增長22.26%。全年出口總值13.65億美元,實際利用外資3145萬美元,年末銀行各項存款159.05億元,三大產業比重為1.4:45.7:52.9。第一產業

2013年,三鄉鎮農業總產值2.75億元,比2012年增長2.93%。糧食播種面積9616畝,總產量4712噸;蔬菜種植面積5798畝,總產量7050噸;水果種植面積3862畝,總產量5769噸;水產養殖面積2978畝,總產量1848噸。生豬飼養量13.93萬頭,出欄量7.45萬頭;“三鳥”(雞、鴨、鵝)飼養量115.29萬羽,出欄量85.21萬羽。全鎮共投入251.41萬元,建設硬底化主幹農路4公里。第二產業

2013年,三鄉鎮有規模以上企業138家,規模以上工業企業總產值122億元,比2012年增長2.4%,年內新增外資企業8家;工業增加值47.01億元,比2012年增長4.1%;全鎮全年工業用電量總計7.99億千瓦時。第三產業

2013年,三鄉鎮實現第三產業增加值60.03億元,比2012年增長22.3%;全鎮有旅遊業企業7家,其中泉林旅遊度假山莊年接待遊客達97.5萬人次。年末銀行等金融機構各項存款餘額155.8億元,比年初增長10.25%;各項貸款餘額78.52億元,比年初增長11.1%。社會事業

城鎮建設

2013年,三鄉鎮投入7800萬元,開展平東上下李路、城桂公路三鄉段、小琅環路、建設路和振華路等道路升級改造工程。投入1200萬元,建設全市首個鎮級公共腳踏車租賃系統,首期工程於4月底投入使用。6月,動工建設三鄉鎮中心汽車客運站。投入2500萬元,改造LED節能路燈1萬盞。科技事業

2013年,三鄉鎮專利申請量511件,比2012年增長24.94%;專利授權量355件,比2012年增長8.56%,其中發明專利申請量79項,比2012年增長107.89%。教育事業

2013年,三鄉鎮有公辦學校12所、民辦學校6所,在校學生3.55萬人,教師1774人。托幼機構32所,在園幼兒7098人,教(育)員547人。1170人參加聯考,考上本科754人,上線率64.4%;3072人參加中考,考取第一批錄取示範性高中1374人,上線率44.7%。全年資助家庭困難學生287人,發放助學金25.6萬元。文化藝術

2013年,三鄉鎮在全鎮17個村(社區)分別建設有農家書屋、老人活動室,全鎮各農家書屋平均藏書量超3000冊,南龍社區新建文化室1個;全鎮有龍獅隊3支,木偶隊1支,修身學堂87個,其中年內新增28個。醫療衛生

2013年,三鄉鎮醫院有病床床位280張,有衛生專業技術人員478人。有社區衛生服務站16個。三鄉醫院和社區衛生服務站年診療量160.55萬人次,住院量1.32萬人次。全年參加兒童健康檢查1.56萬人,適齡兒童建冊8963人。本地兒童“六苗”(指卡介苗、B肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙腦疫苗、白破疫苗等)接種率99%。參加產前篩查的婦女2202人,參加婚前醫學檢查的夫婦317對。社會保障

居民保險2013年,三鄉鎮參加社會保險46.66萬人,其中養老保險11.97萬人、基本醫療保險13.61萬人、失業保險10.53萬人、工傷保險10.55萬人,農保轉城保退養人員5726人,人均養老待遇1012.91元。

勞動就業

2013年,三鄉鎮新增就業2824人,城鎮失業人員再就業543人,困難人員實現就業34人,農村勞動力轉移就業281人。發放創業補貼18.88萬元,開辦青年創業培訓班2期,參與培訓101人次。鎮人社分局全年調處各類勞動糾紛案件662宗,處理勞資糾紛群體案件26宗,協助勞動者追回工資2000萬元,受理勞動仲裁案件365宗,結案率98.36%。

環境保護

2013年,三鄉鎮污水處理廠、白石豬場和白石雞場3個減排項目通過國家級總量減排核查;全年完成鍋爐減排14台;受理建設項目環境保護立項申請434家,辦理排污許可證218個,受理噪聲、廢水、廢氣等投訴案件1230宗,檢查建設項目類企業283家次,污染源類企業447家次,全年查處環境違法案件18宗;全年種植綠化苗木1.66萬株,人均公共綠地面積11.98平方米,全鎮建成區綠化覆蓋率42.33%。

交通

三鄉鎮境內105國道貫穿,截至2013年,鎮內一、二級標準公路密度達68公里/百平方公里;設有三個汽車站,班車可達香港、深圳和14個省市;連線鄰鎮的沙坦公路、金鳳路已竣工通車。旅遊景點

文昌閣

文昌閣位於三鄉鎮圩仔社區,始建於清代乾隆丁卯年(1747年),經嘉慶己卯年(1819年),光緒乙未年(1895年)和1984年三次重修。該塔高5層,30米。為六角攢尖頂,樓閣式磚結構,紅方磚鋪地。底層面積39平方米。第五層窗額鑲嵌有“天章”石匾,門額石匾陽刻楷書:“雲漢為章”,左右對聯:“默宰靈樞宣雅化,宏開景運翼斯文”,用楷書陰刻而成。1990年被公布為中山市文物保護單位。羅三妹山

羅三妹山位於三鄉鎮雍陌村,中山溫泉賓館北,面積0.22平方公里,海拔98.8米。原名鑼鼓山,又名羅仙姑山。因孝女羅三妹的傳說而得名,鄧小平同志登山時曾在這裡留下“不走回頭路”的名言。古鶴村古村落

古鶴村有800多年的歷史。村內有青石巷、老榕樹、舊祠堂、古門樓,街道規劃屬“豎橫式”設計,主街道分為上、中、下街。沿著始建於同治二年、貫穿整個村落的青石路,可以看到相當多的古建築和古樹:鄭氏祠堂、樂善好施牌坊、舉人旗桿夾、古沉香樹、楠木、榕樹。村東背靠青龍山,山上亞熱帶原始森林保存完好,時有白鶴出沒,白鶴村也因此而得名。特色美食

三鄉瀨粉

三鄉瀨粉是三鄉鎮最有名的傳統美食,有200多年的歷史。以優質粘米為主要原料,並選用當地的礦泉水,拌和成稠度適中的粉漿,蒸製成細長而很有韌性的園條狀鮮粉,類似桂林米粉。美味的精髓除了粉本身的口感,還在於以豬骨頭為主要材料、再配以其他雜骨熬制而成的湯。三鄉茶果

三鄉茶果是很受當地人歡迎的一種食品,同時也是中山市非物質文化遺產,許多重要的日子,例如嫁娶、祝壽、滿月等,人們都喜歡用茶果待客。茶果包括蘿蔔糕、葉仔、香芋糕、菜角、豆撈、白水餃、三丫苦糕和鹼水糕等八款,味道有甜有歷史名人

鄭觀應(啟蒙思想家)鄭君里(中國早期著名導演)

鄭景康(中國最著名的攝影大師之一)

鄭錦(近現代畫家、美術教育家)

鄭守儀(中國科學院院士)

鄭耀宗(中國科學院院士、前任香港城市大學校長及香港大學校長)

鄭健超(中國工程院院士、電力科學研究院名譽院長)

鄭天賜(國際聯盟法官、民國最後一任駐英大使)

吳鐵城(國民黨中央海外部部長、國民黨中央秘書長、外交部部長)

![三鄉鎮[廣東省中山市下轄鎮] 三鄉鎮[廣東省中山市下轄鎮]](/img/4/580/ml2ZuM3X2gjNzUjN5MDN1YzNxITM4EjNykTMwADMwAzMxAzLzQzL2EzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)