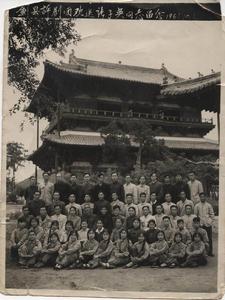

三河評劇團老照片

三河評劇團老照片三河市評劇團的前身為民營戲班。最初是由韓德厚(籍貫不詳)於1949年11月在北京西皇城根一帶組織藝人成立的東北劇社。在北京城內趕廟會演出,因經營收入不佳,1950年9月散班。同年10月,韓德厚、徐煥明等又重新組班,名為洪福劇社(取主要演員洪艷喬姓氏洪音為頭字)。除繼續在北京城內趕廟會演出外,也在石景山、長辛店一帶搭棚賣藝演出。1951年洪艷喬離班,劇社改名為新興劇社,徐煥明任班主。劇社演出範圍不斷擴大,北京城內的白塔寺、護國寺及通周等地都是其主要活動場所。1952年初北京市成立了評劇工會,對歌據社、戲班進行統籌管理。1952年5月,經北京市文化局批准,新興劇社更名為維新評劇團。民主選舉出新的團長,建立了團委會。演出主要在京西一帶地區。

1955年8月,河北省昌平縣文化局將維新評劇團註冊定編,改稱昌平縣評劇團。河北省文化局和河北省通州專區文化科均派專人參加了註冊定編會議。當時定編60人民主選舉了團長徐煥明,副團長王志祥、張玉海,指導員王進賢,秘書茅大琴。並有以上五人組成了評劇團團委會。下設業務股、總務股、人事股等機構。

1956年6月,昌平縣劃歸北京市。河北省通州專區將評劇團接納並改稱通州市評劇團。指導員王進賢調出,秘書由何振國改任。1957年,通州亦劃歸北京市改稱通縣。河北省將評劇團亦接受轉制三河縣。團址設在三河城內,正式定名三河縣評劇團。三河縣文教科派金俊峰任指導員。11月又派張子英接替任職。1958年5月,評劇團建立黨支部。6月,指導員張子英兼任團長,任命徐煥明、花艷喬、齊采春為副團長。1958年12月,三河縣併入薊縣,評劇團改稱薊縣評劇團。1959年4月張子英不再兼任團長,郝會民接任團長。1961年1月,黨支部書記由福名倫接替。

1962年,三河與薊縣分縣,評劇團亦復歸三河。由陳子全任黨支部書記兼團長,徐煥明、花艷喬、齊采春為副團長。團址設在三河城內縣委、政府西側。1963年2月,陳子全調出,何振國接任黨支部書記,正團長空缺。1964年11月,何振國免職,日常工作由當時社教工作隊主持。

評劇團自1955年定編一直到1996年財政體制改革編制始終固定在60人左右。文化大革命前,全團實行月工資制,全團經濟基本上自給自足。文化大革命期間,演職員工曾經超過100人,因演出不收費,人員工資均享受財政開支。1984年,評劇團被定為財政補差撥款事業單位。當時也因評劇團恢復演出傳統評劇,經濟狀況史無前列地富裕,賣票收入的票子都用麻袋裝,演員收入也相當可觀,是三河市評劇團藝術生產和市場經營的鼎盛時期之一。演出劇目也達70餘部。

傳統劇目主要有:《花為媒》、《秦香蓮》、《御河橋》、《小姑不賢》、《真假太子》、《穆桂英掛帥》、《十三妹》、《武則天》、《三看御妹》、《舍太君掛帥》、《天河配》等。

現代劇目主要有:《奪印》、《向陽商店》《青春之歌》、《野火春風斗古城》、《出租院》、《千萬不要忘記》、《會計姑娘》、《紅色聯絡站》等。

主要演出活動範圍為三河境內,在北京城內也很有觀眾,因此,三河評劇團也經常晉京演出,而且中國評劇院的同行們也會去捧場,也有去觀摩學習的,所以,三河評劇團在北京也名望很高。不僅如此,三河評劇團也曾到唐山、天津、張家口、承德、內蒙古、山西太原等地進行商業演出。

三河市評劇團為了後繼有人,一方面培養青年演員,一方面不斷輸入新生後備力量。相繼於1958年、1959年、1960年分別招收了三批學員。教學採取的辦法是:由花艷喬、齊采春、王德華、王漢青等老藝術家,包人、包項、傳、幫、帶、以團帶班、邊教邊學邊實踐,極有成效,給劇團培養了一大批優秀人才和骨幹力量。突出的有:王德華、趙文祥、李桂雲、張勤、趙淑芬、王靜華、張洪勤、王守余等。

1964年,在社會主義教育運動中,以黃光坦為首的社教工作隊主持評劇團日常工作。三河市評劇團進行了全面整頓,在健全各項規章制度的基礎上,加強了人員的政治思想教育和生活作風的管理。使劇團出現了新的氣象。特別是黃光坦擔任黨支部書記兼團長以後,對劇團的管理更加嚴格,劇團的風氣正了,演員的幹勁大了,演出場次多了,經營收入高了,劇團的社會形象也提高了。

1966年6月,由於開展了文化大革命運動,傳統評劇被視為“四舊”而停演,演出的都是宣傳性的綜藝節目。主要有:活報劇、對口詞、毛主席語錄歌、時政歌曲、評劇清唱、樣板戲選場、單弦、京東大鼓等曲藝節目。

1966年8月,評劇團成立了“革命委員會”。前任黨支部書記兼團長黃光坦被結合為“革命委員會”主任,趙淑芬、馬振如為副主任。因演出不許售票而無收入,經濟上全有縣財政全額撥款。

同在這一年,三河縣評劇團也改為三河縣京劇團。評劇演員改唱京劇,並排演出了現代京劇《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》、《龍江頌》等樣板戲。

1970年2月,花艷喬、李玉清、王志祥、白福貴、石振廷、張茂安、王貴生、趙寶元、張平、高萬衡、王會蘭等11人被下放到農村務農並停發工資。

1972年,三河市評劇團用人力拉的平板車拼制而成的流動舞台下鄉演出。四至五人拉一輛平板車,換台口時,車上裝服裝、道具、生活用品及其他用品,到演出地點則拼搭成演出舞台。送戲上山下鄉,深受人民民眾歡迎。因此舉在地市、省及全國極具影響,《人民日報》頭版頭條題為《莊戶劇團》——記三河縣評劇團千里拉車送戲上門的專題報導。成為當時全國標桿劇團,很多專業團體都派人前來學習先進經驗。

1973年初,三河市評劇團恢復了評劇演出。被下放的老藝術家陸續歸團,並排練演出了《海島女民兵》、《向陽商店》等現代劇目。同時,還上演了自創劇目《盤點》、《戰龍潭》、《燕翎山》。並分別於1974年和1976年兩次參加了河北省戲劇調演。

1969年至1975年評劇團又先後招收了5批學員,由花艷喬、齊采春、趙文祥、張勤、溫朝軍等執教,又培養出了演員、演奏員20餘人,皆成為評劇團的骨幹力量。

黨的十一屆三中全會以後,三河市評劇團的正常組織機構得以恢復。黃光坦仍任黨支部書記兼團長。1979年8月,恢復花艷喬、齊采春副團長職務,並新任命宋長林為副團長。此節段三河市評劇團人員發展到80餘人。除恢復了營業演出外,並興辦副業,走上了“以副補文”、“以文養文”的陽光之路。

1979年,三河市評劇團編排的反映文革的評劇《春寒》,先後參加了廊坊地區、河北省戲劇調演,獲廊坊地區戲劇創作、演出雙一等獎。而在省會石家莊,卻因該劇涉及文革內容,只將劇本印發交,。但《春寒》在河北戲劇界的影響卻非同小可。

1980年後,三河市評劇團演出活動頻繁,演出劇目增多,傳統劇目有:《花為媒》、《秦香蓮》、《竇娥冤》、《牧羊圈》、《屠夫狀元》、《啞女告狀》、《包公三勘蝴蝶夢》等20餘部。現代劇目有:《祥林嫂》、《小女婿》、《楊三姐告狀》、《閨女大了》、《合家歡》、《弄假成真》等0餘部。

同時,因為第一代老藝術家逐步退休和退居二線,如:馬振如、張德海、趙寶元。王會蘭、花艷喬、齊彩春、李玉青、石振廷、李慶、白福貴、宋長林、秦少嶺等。中青年演員相繼接班擔任主演和骨幹。如:溫朝軍、張勤、趙文祥、趙淑芬、李桂雲、王靜華等。

1985年,三河市評劇團有演職員52人,具有中、初(國家三、四級演員、演奏員)職稱的24人。

1985年,黃光坦調離後,縣文教局對評劇團試行了體制改革。由原來的黨支部書記負責制,改為團長負責制。高連傑任黨支部書記,只負責黨務極大政方針工作,不再負責業務工作和全面工作。民主選舉出的團長趙文祥負責評劇團全面工作。副團長紀志國、王小明、白萬全。則在團長的領導下,個分管一部分具體工作。紀志國負責以副補文工作。王小明負責演出排練工作。白萬全負責後勤工作。

新組建的領導班子為了適應改革開放形勢的需要,制定了嚴格的規章制度,獎勤罰懶、打破了大鍋飯、消滅了平均分配,調動了演職員的積極性。傳統劇目增多,演出場次增多,一年就獲利達6萬餘元。

1986年,為了解決經費不足,創建了精藝汽車配件廠。從辦廠到1992年共給評劇團上交款37萬元。

這一段時間,三河市評劇團的人員管理、演出收入、副業生產、社會效益等各項工作都是歷史最好時期。

1987年,三河市評劇團排練演出了三河市文化館馬玉章創作的現代評劇《死心眼插足記》受到社會各界民眾好評,並於1988年參加了河北省第2屆戲劇節,獲劇目、演出雙獎。1979年5月參加了國家文化部在瀋陽舉辦的“振興評劇交流演出”獲得劇目獎。並先後被授予:“河北省送戲下鄉模範劇團”、“河北省以副補文先進集體”等多項獎勵。

這一段時間,三河市評劇團的人員管理、演出收入、副業生產、社會效益等各項工作都是歷史最好時期。使三河市評劇團呈現出歷史最高峰。

時光不會倒流,歷史已經過去。三河市評劇團發展到了最高峰,則開始逐步下滑。雖然一些有識之士向劇團人進行了提醒,但無奈劇團人聽不進去。故而,三河市評劇團在二十世紀80年代末90年代初,劇團在劇團人手下,開始走下坡路了。可悲的是,劇團人並沒有意識到。因為他們也不願如此,若意識到,則必行動。

1992年5月,由於評劇團與精藝廠領導層之間發生矛盾,精藝廠劃歸文化局領導。自1993年以後精藝廠每年向評劇團提供占地款2萬元。

1993年,見於劇團人“老戲老唱,老唱老戲”,難以邁出新的步伐。三河市文化局對評劇團領導班子進行了調整。文化館副館長秦繼昌接替趙文祥擔任團長兼黨支部書記。第一舉措是:為了評劇後繼有人,選送了15名學員到北京戲校學習。雖然為時已晚,但也是沒有辦法的辦法。第二是將原以演出評劇傳統劇目為主改成演出現代歌舞為主。評劇團不演評劇演歌舞?評劇演員,特別是了演員,很有意見。矛盾產生了,也沒有解決好。故而,發生了多起上訪事件。三河市文化局黨組當然支持劇團領導班子,堅持繼續改革。對那些評劇老演員,給予提前辦理了病退手續,如溫朝軍、王靜華、李桂雲、張勤、趙淑芬等。有評劇天賦的,則離團而去,如現在大廠團當紅的李玉梅等。新舊矛盾解決了,然而,三河市評劇團

卻從此歌舞演不好,評劇唱不了啦。河北省第三、四、五屆戲劇節也都沒有參加。使大廠縣評劇團從此而超過三河市評劇團成為廊坊第一、河北最強、全國標桿。

1994年,見於評劇團改革振興的需要,三河市文化局又對評劇團領導班子進行了調整。由文化局副局長馬金元兼任黨支部書記,原任團長趙文祥回任團長,試圖恢復劇團原氣,振興三河評劇團。並利用建團40周年慶典的契機,大造聲勢,再起東山。虛假繁榮了一年多的時間,副局長回位,原團長退位,評劇團工作,難以進位,領帶面前,擺不上位,在社會上,也沒了地位。

1995年,三河市文化局再次對評劇團領導班子進行了調整。由白萬全接替趙文祥任團長,趙文祥改任黨支部書記,王建國任副團長。局黨組特意委派文化股股長崔繼昌協助工作,提出了“立足本市,面向基層,小型多樣,一專多能,服務各業”的辦團方針。並編排了以宣傳稅法、水法、新聞出版法、治安條列、計畫生育、勤政廉政、小康建設等內容的綜藝節目近百個,十餘個專場。走鄉鎮、進機關、到廠礦、下農村、在田間地頭演出。1995年底到1996年初,不到一年就演出了128場,觀眾達13人次,受到民眾好評和領導的肯定。

雖然如此,從1995年到2000年,五年里,三河市評劇團幾乎沒有評劇專場演出。

2000年11月15日,三河市文體局黨組決定由文化館館長崔繼昌兼任評劇團團長。經崔繼昌提議,將停薪留職多年的原副團長王小明招回,任評劇團黨支部書記。

崔繼昌到任評劇團後,確定了“發展現代歌舞,恢復傳統評劇,培養尖子人才,創建一流劇團”的建團方針及工作思路。提出了“台上塑造藝術形象,台下塑造自己形象,對內塑造劇團形象,對外塑造三河形象;我是劇團人,劇團是我家;人人爭做好演員,振興三河評劇團;寧願自己千辛萬苦,不讓百姓埋怨政府”團訓和口號。制定了評劇團近期及中、長遠期發展規劃。定出了各項規章制度,在規章制度的約束下,工作積極性高了,鑽研業務的勁頭大了。不到一個星期,就編排了一台法制宣傳教育專題節目——校園紅綠燈。在全市校園演出,受到師生的普遍歡迎,一下子打開了演出市場。接二連三的專場演出使評劇團初步走上了良性循環之路。上任不到三個月,就帶領劇團恢復了傳統評劇《花為媒》及部分選場折子戲。在正月十五元宵商貿燈會上演出,一千多名觀眾在散戲後還戀戀不捨地不願離開,非要再確認一下台上的演員都是那幾位,出門時觀眾們還在交頭接耳,讚不絕口,都夸評劇團又有希望了,以後又可以看到三河評劇團的評戲了。這次演出拉回了劇團一批忠實觀眾,還培養一批年輕觀眾,為劇團的振興有了民眾基礎。

崔繼昌到評劇團工作一天不多,一天不少,整整四年。在他的努力爭取和不懈地追求下,解決了評劇團的五大難題:1、解決了全體員工的社會保險和失業保險。為此,他上下使招,把時任的主管領導都逼煩了,好在工夫不負有心人,解決了劇團全體員工的後顧之憂,使全團人員一條心,接連創出新的業績。2、解決了評劇團的團址,使這個建團近五十年的老團終於有了屬於自己的家。固定資產由原來的幾十萬元一下子提升到近二百萬元。3、增加了財政撥款。2000年底,崔繼昌任團長時,雖說財政每年撥款22萬元,但是因退休人員工資就需近24萬元,所以不能全額發放退休金。自從解決了養老保險,退休人員到保險所領取退休金,退休人員滿意了。可是財政每年的22萬元錢卻不再撥給劇團了,在崔繼昌的極力爭取下,財政勉強撥款5萬元作為業務經費。然而他仍不滿足,繼續上下協調,市長被他的敬業精神感動了,又增撥業務經費5萬元,總額為10萬元。在全廊坊就僅次於大廠評劇團,而強於其他任何劇團。4、2002年創作、排練、演出了他集編、導、演於一身的現代評劇《傻柱子艷遇》,參加河北省第六屆戲劇節,獲劇目、編劇、導演、優秀演員四項大獎,成為三河市評劇團新的里程碑。崔繼昌一人獲編劇、導演、優秀演員三項大獎,成為河北省第六屆戲劇節一段佳話。5、四年恢復四出傳統評劇:《花為媒》、《小姑不賢》、《楊三姐告狀》、《勸艾寶》,使三河評劇團基本恢復了元氣,增強了市委、市政府對評劇團的信任,堅定了評劇團全體員工的信心,使三河人民看到了評劇團希望,為評劇團的完全振興打下了極好的基礎。

2004年11月15日,文體局文化股股長孫磊兼任文化館館長同時兼任評劇團團長。

2005年孫磊改兼任評劇團黨支部書記,由王小明接任評劇團團長。