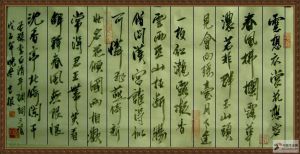

《清平調詞三首》

《清平調詞三首》《清平調詞三首》,這三首詩是李白在長安為翰林時所作。

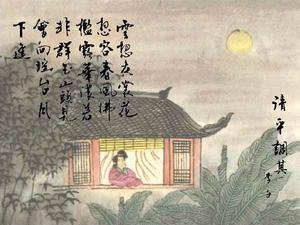

有一次,唐明皇與楊貴妃在沉香亭觀賞牡

丹,因命李白作新樂章,李白奉旨作了這三章。

詩詞正文

《清平調詞三首》

《清平調詞三首》雲想衣裳花相容,春風拂檻露華濃。

若非群玉山頭見,會向瑤台月下逢。

一枝穠艷露凝香,雲雨巫山枉斷腸。

借問漢宮誰得似,可憐飛燕倚新妝。

名花傾國兩相歡,長得君王帶笑看。

解釋春風無限恨,沉香亭北倚闌乾。

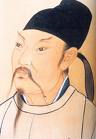

作者簡介

《清平調詞三首》

《清平調詞三首》李白(七零一-七六二),字太白,號青蓮居士。祖籍隴西成紀(今甘肅天水附近),先世於隋末流徙西域,李白即生於中亞碎葉。(今巴爾喀什湖南面的楚河流域,唐時屬安西都戶府管轄)。幼時隨父遷居綿州昌隆(今四川江油)青蓮鄉。

他的一生,絕大部分在漫遊中度過。天寶元年(七四二),因道士吳筠的推薦,被召至長安,供奉翰林。文章風采,名動一時,頗為玄宗所賞識。後因不能見容於權貴,在京僅三年,就棄官而去,仍然繼續他那飄蕩四方的流浪生活。安史之亂發生的第二年,他感憤時艱,曾參加了永王李璘的幕府。不幸,永王與肅宗發生了爭奪帝位的鬥爭,兵敗之後,李白受牽累,流放夜郎(今貴州境內),途中遇赦。晚年漂泊東南一帶,依當塗縣令李陽冰,不久即病卒。

李白的詩以抒情為主。屈原而後,他第一個真正能夠廣泛地從當時的民間文藝和秦、漢、魏以來的樂府民歌吸取其豐富營養,集中提高而形成他的獨特風貌。他具有超異尋常的藝術天才和磅礴雄偉的藝術力量。一切可驚可喜、令人興奮、發人深思的現象,無不盡歸筆底。杜甫有「筆落驚風雨,詩成泣鬼神」(《寄李十二白二十韻》)之評,是屈原之後我國最為傑出的浪漫主義詩人,有「詩仙」之稱。與杜甫齊名,世稱「李杜」,韓愈云:「李杜文章在,光焰萬丈長。」(《調張籍》)。有《李太白集》。

注釋

1、清平調:一種歌的曲調,“平調、清調、瑟調”皆周房中之遺聲。

2、檻:有格子的門窗。

3、華:通花。

4、群玉山:神話中的仙山,傳說是西王母住的地方。

5、瑤台:傳說中仙子住的地方。

釋意

雲霞是她的衣裳,花兒是她的顏容;

春風吹拂欄桿,露珠潤澤花色更濃。

如此天姿國色,若不見於群玉山頭,

那一定只有在瑤台月下,才能相逢!

賞析

【賞析一】

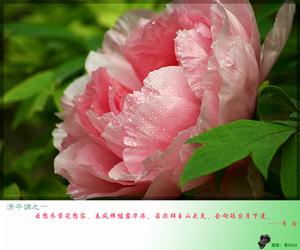

《清平調詞三首》

《清平調詞三首》第一首,以牡丹花比貴妃的美艷。首句以雲霞比衣服,以花比容貌;二句寫花受春風露華潤澤,猶如妃子受君王寵幸;三句以仙女比貴妃;四句以嫦娥比貴妃。這樣

反覆作比,塑造了艷麗有如牡丹的美人形象。然而,詩人採用雲、花、露、玉山、瑤台、月色,一色素淡字眼,讚美了貴妃的豐滿姿容,卻不露痕跡。

第二首,寫貴妃的受寵幸。首句寫花受香露,襯托貴妃君王寵幸;二句寫楚王遇神女的虛妄,襯托貴妃之沐實惠;三、四句寫趙飛燕堪稱絕代佳人,卻靠新妝專寵,襯托貴妃的天然國色。詩人用抑揚法,抑神女與飛燕,以揚楊貴妃的花容月貌。

第三首,總承一、二兩首,把牡丹和楊貴妃與君王揉合,融為一體:首句寫名花與傾國相融;二句寫君王的歡愉,“帶笑看”三字,貫穿了三者,把牡丹、貴妃、明皇三位一體化了。三、四句寫君王在沉香亭依偎貴妃賞花,所有胸中憂恨全然消釋。人倚闌乾、花在欄外,多么優雅,多么風流!全詩語言艷麗,句句金玉,字字流葩,人花交映,迷離恍惚。無怪乎深為玄欣賞,貴妃喜愛。

【賞析二】

《清平調詞三首》

《清平調詞三首》有關李白的這三首《清平調》,是李白在長安期間創作的流傳最廣、知名度最高的詩歌之一。據說在唐玄宗開元年間,宮中曾經在興慶池東面的沉香亭畔,栽種了不少名貴的牡丹,到了花開時節,紫紅,淺紅,全白,各色相間,煞是好看。一日,唐玄宗騎著心愛的照夜白馬,楊太真,即楊貴妃則乘了一乘小轎,一同前來賞花,同時帶著當時宮中最著名的樂師,即大名鼎鼎的李龜年。李龜年看到皇帝與楊玉環興趣盎然地在賞花,便令他那班梨園弟子拿出樂器,準備奏樂起舞為皇上與貴妃助興,唐玄宗卻說到:“賞名花,對愛妃,哪能還老聽這些陳詞舊曲呢?”於是急召翰林學士李白進宮,李白進得宮來,略一思索,便有了主意,很快下筆如飛,一揮而就,在金花箋上寫了三首《清平調》詩送上,唐玄宗看了十分滿意,當即便令梨園弟子奏起絲竹,李龜年展喉而歌,楊貴妃拿著玻璃七寶杯,倒上西涼州進貢的葡萄美酒,邊飲酒邊賞歌,不覺喜上眉梢,唐玄宗一見愈發興起,忍不住也親自吹起玉笛來助興,每到一首曲終之際,都要延長樂曲,重複演奏,盡興方止。楊貴妃飲罷美酒,聽完妙曲,遂款款下拜,向唐玄宗深表謝意。這段出自《楊太真外傳》的傳奇故事,也許有不少誇張、虛構的成份。但是不容置疑的是,雖然歷史上描寫皇帝身邊女子的詩歌數不勝數,但是要論起既能夠得到當事人的喜愛,又受到後人一致好評的卻不多,而其中最著名的恐怕非李白這三首《清平調》莫屬了。

李白對於他這次突然被召入宮,所要寫的特定題材有著一種非同尋常的準確把握,即緊緊抓住了唐玄宗當時的特殊的心理,從“賞名花,對愛妃”這一特定的角度切入,從而一下子就使得全詩不論在立意謀篇上,還是在修辭手法上,都顯得遊刃有餘,又得心應手。不過,要在創作時事先想得如此周全完備,絕不是一件輕而易舉的事。首先,這要得益於李白與生俱來的那種“視同儔為草芥,戲萬乘若僚友的”氣質。清人趙翼說得好:“揮灑萬乘之前,無異長安市上醉眠時,此何如氣也”(《原詩》)。李白本來是帶了一腔的抱負奉召來到西京長安的,“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人”(《南陵別兒童入京》)。他本來以為這次到了首都就可以實現他“使寰區大定,海縣清一”的偉大政治理想,可是萬萬沒想到的是,唐玄宗只不過把他當做了太平盛世的一種點綴而已,所以對於這種強加的御用文人的角色,李白的內心感到非常痛苦與失落。杜甫曾在《飲中八仙歌》一詩中活靈活現地描繪了李白醉臥長安的放浪生活:“李白斗酒詩百篇,長安市上酒家眠。天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙。”李白以他極為特殊的“待召翰林”的身份,再加上他天生的傲骨,所以哪怕是在皇帝與貴妃面前,也從來都是自在從容、不卑不亢的,唯其能夠如此,才不會在這種事先毫無準備,突如其來,又只能寫好不能寫壞的即時創作前忙了手腳,亂了方寸。因為此時皇帝的興致正高,貴妃娘娘也在一旁翹首等待,換了別人,恐怕也只有寫出一般的應景文字而交差而已。所以說從容構思,立意獨到,坐等可待,文思敏捷,正是《清平調》詩最主要的,也是常人望塵莫及的難能可貴之處。

這組詩一共寫了三首,其中第一首最為出色,“雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見,會向瑤台月下逢。”而這其中最令人拍案叫絕的又是一開始的“雲想衣裳花想容”,所有立意、構思都是從這一句實際逐漸展開的。句中兩個“想”字,化實為虛,虛實結合,把唐玄宗此時最為得意的“名花”與“愛妃”非常巧妙地聯繫起來,天上那多姿的彩雲,猶如貴妃翩翩的霓裳,而眼前嬌艷無比的牡丹,恰似貴妃的花容月貌,盛開的牡丹和美艷的妃子,正所謂是“國色天香”,就這樣被李白輕而易舉地用短短的七個字,一行詩天衣無縫地聯繫在一起,真是遐想聯翩,妙不可言。既然第一句是一筆兩到,以花喻人,那么接下來的詩句自然也就筆筆是花,又句句寫人了,“春風拂檻露華濃”,可是哪個又能分得清,在明媚的春風中,亭檻下,那風華正茂、光采照人、洋溢著無窮生命魅力與展示造物絕妙手筆,又使唐玄宗心馳神往的到底是迎風怒放的牡丹?還是儀態萬方的美人?抑或是兩者相得益彰,互相媲美?這可真是集良辰美景、賞心樂事於一時一處呀。難怪唐玄宗會說“賞名花,對愛妃,哪裡還能老聽陳詞舊曲呢!”而我們也就不難想像,這種含而不露、將花擬人的手法在那種特定的場合所能收到的事半功倍的藝術效果了。試想這種詩如果不是像李白這樣寫,而分別直接描繪牡丹的嬌艷和楊玉環的美貌,哪怕再寫得長篇累牘,惟妙惟肖,和這首詩比起來恐怕都會落得畫蛇添足、吃力不討好的下場的。接下來的兩句,作者已是欲罷不能,索性乾脆放開筆墨,一氣呵成:“若非群玉山頭見,會向瑤台月下逢。”仍然是比喻手法,只不過從眼前實際的景物移開,轉換成天上仙境,群玉山,是西天王母娘娘所居之處,據說山上多產美玉,因以為名;而瑤台,傳說在崑崙山上,也是王母娘娘的仙宮。若非,會向,均為當時口語,和如今口語中“如果不是”和“應該就在”的意思差不多,也就是說,(這樣美若天仙的女子)如果不是在群玉山中見到,也只應該在瑤台仙境碰上。言外之意,這種難得的盛事,即“賞名花,對愛妃”所帶來的極大的感觀享受與心靈美感,豈是一般的俗人所能想像的?這就不僅僅是在讚美楊玉環驚人的美艷了,而且也分明是在說唐玄宗身為大唐一代的太平天子,既然使得眼前這人面與花光渾融一體,讓其同蒙恩澤和雨露,而使其煥發出生命的美好與韻味,自然理所當然地應該享有和獨占這一切!並且還不露痕跡地表達了自己能夠有機會參與這種盛事,在內心由衷地感到榮幸。所有這一切意思,包括對貴妃美貌的驚嘆,對唐玄宗功德的稱頌,以及對自己身逢盛事的慶幸,在詩文中絕對沒有一個字的正面提及,卻無一遺漏地、恰到好處地表達得淋漓盡致,而這只在短短四句二十八個字中,除了從容鎮靜,大氣包舉的天上謫仙,地上詩仙李太白,誰能有這樣的本事?誰會有如此的手筆?名花、美眷、賢君、詩仙,這一次興慶宮中沉香亭畔可真稱得上是“天下四絕”,當然當時在場的還有歷史上最著名的宮廷音樂家李龜年和他的那班梨園弟子,不過在這四美並集的場合,他們注定只能是扮演陪襯的角色了。

第一首詩寫得如此得體,圓滿,以下的二首就很容易落筆了。

第二首是“一枝紅艷露凝香,雲雨巫山枉斷腸。借問漢宮誰得似,可憐飛燕倚新妝。”首句不但描繪出牡丹的艷麗色彩,而且用“露凝香”三個字進一步刻劃出它的神韻,仔細體會,似乎比上一首的“露華濃”更顯得含蓄內在。我們知道,再好的花,也都有一個由含苞到怒放到衰敗的過程,而“露凝香”則正是她生命中最燦爛的階段,所以也就越發叫人疼愛與珍惜。如此花中極品,人中尤物,比起傳說中那每每叫人浮想聯翩卻又可望而不可及的“巫山雲雨”要強過百倍了。這是用的楚襄王的故事,據宋玉《高唐賦》所描寫,楚襄王與宋玉同游於雲夢之台,遠望高唐之觀,只見上面雲氣蒸騰,須臾萬變。楚襄王就問宋玉,“此何氣也。”宋玉答到:“所謂朝雲也。昔者先王嘗游高唐,怠而晝寢,夢見一婦人曰:‘妾,巫山之女也。為高唐之客。聞君游高唐,願薦枕席。'王因幸之。婦人臨去時,告辭說,‘妾在巫山之陽,旦為行雲,暮為行雨。朝朝暮暮,陽台之下。'”楚襄王聽了不覺心思神往,但到頭來,所謂的巫山雲雨,不過畢竟是虛無飄渺、枉斷愁腸而已。的確,楚王夢中的神女,哪裡及得上唐玄宗眼前的國色天香,看得見摸得著,比比古人,看看眼前,於願已足,夫復何求!緊接著,李白又用了一個與巫山雲雨同樣使人艷羨不已的掌故,漢成帝宮中的趙飛燕,可稱得上是絕代佳人了吧,據說她身輕如燕,能夠站在由人托著的盤子中跳舞。不過,她的美貌還得依靠濃妝淡抹,方敢面君,哪裡比得了楊玉環不施粉黛,便花容月貌的“天生麗質”呢!這第二首詩著重從傳說與歷史兩方面,抑古尊今,令人信服地說明楊玉環真乃是天下絕色,而唐玄宗當然也就是天下最有福的天子嘍。

第三首詩是這組詩的最後一首,自然要下一番布局安排乃至點題的功夫,於是從仙境回到了眼前的現實,“名花傾國兩相歡,長得君王帶笑看。”李白在這裡不再借用比喻、傳說、神話等手法,而是直接放筆直書,牡丹乃國色天香花,玉環是傾城傾國貌,詩歌直到這裡才下筆點題,引出楊玉環,但仍用“兩相歡”將其與盛開的牡丹相提並論,因為沒有牡丹的盛開,也就沒有今日的歡聚。而“帶笑看”三字又將唐玄宗融入其中,使得名花美女與君王三者合一,渾然無間,缺一不可。誰都明白,如果沒有君王的關愛與恩澤,花草也罷,花容也罷,哪來如此的風光和體面?“解釋春風無限恨,沉香亭北倚闌乾。”春風一詞歷來可以用作君王的代名詞,所以這裡又是一個雙關語。沉香亭在興慶宮的龍池東面。這一句是說君王哪怕心中再有多大的煩惱,只要和貴妃一起來到這沉香亭畔的牡丹園中,也會被化解得無影無蹤了。人倚闌乾,花在闌外,春風拂來,絲竹入耳,何其風流蘊藉,令人艷羨呀。

古人對李白的這三首《清平調》好評如潮,稱其為“語語濃艷,字字葩流”(周《唐詩選脈會通》),清人沈德潛也說:(《清平調》)“三章合花與人言之,風流旖旎,絕世丰神。”(《唐詩別裁》)都不是溢美之詞,三首詩,時而寫花,時而寫人,言在此而意在彼,語似淺而寓意深,無怪乎深受唐玄宗和楊貴妃的喜愛。

【賞析三】

《清平調詞三首》

《清平調詞三首》這三首詩是李白在長安供奉翰林時所作。一日,玄宗和楊妃在宮中觀牡丹花,因命李白寫新樂章,李白奉詔而作。在三首詩中,把木芍藥(牡丹)和楊妃互動在一起寫,花即是人,人即是花,把人面花光渾融一片,同蒙唐玄宗的恩澤。從篇章結構上說,第一首從空間來寫,把讀者引入蟾宮閬苑;第二首從時間來寫,把讀者引入楚襄王的陽台,漢成帝的宮廷;第三首歸到目前的現實,點明唐宮中的沉香亭北。詩筆不僅揮灑自如,而且相互鉤帶。“其一”中的春風,和“其三”中的春風,前後遙相呼應。

第一首,一起七字:“雲想衣裳花想容,”把楊妃的衣服,寫成真如霓裳羽衣一般,簇擁著她那豐滿的玉容。“想”字有正反兩面的理解,可以說是見雲而想到衣裳,見花而想到容貌,也可以說把衣裳想像為雲,把容貌想像為花,這樣互動參差,七字之中就給人以花團錦簇之感。接下去“春風拂檻露華濃”,進一步以“露華濃”來點染花容,美麗的牡丹花在晶瑩的露水中顯得更加艷冶,這就使上句更為酣滿,同時也以風露暗喻君王的恩澤,使花容人面倍見精神。下面,詩人的想像忽又升騰到天堂西王母所居的群玉山、瑤台。“若非”、“會向”,詩人故作選擇,意實肯定:這樣超絕人寰的花容,恐怕只有在上天仙境才能見到!玉山、瑤台、月色,一色素淡的字眼,映襯花容人面,使人自然聯想到白玉般的人兒,又象一朵溫馨的白牡丹花。與此同時,詩人又不露痕跡,把楊妃比作天女下凡,真是精妙至極。

第二首,起句“一枝紅艷露凝香”,不但寫色,而且寫香;不但寫天然的美,而且寫含露的美,比上首的“露華濃”更進一層。“雲雨巫山枉斷腸”用楚襄王的故事,把上句的花,加以人化,指出楚王為神女而斷腸,其實夢中的神女,那裡及得到當前的花容人面!再算下來,漢成帝的皇后趙飛燕,可算得絕代美人了,可是趙飛燕還得倚仗新妝,那裡及得眼前花容月貌般的楊妃,不須脂粉,便是天然絕色。這一首以壓低神女和飛燕,來抬高楊妃,借古喻今,亦是尊題之法。相傳趙飛燕體態輕盈,能站在宮人手托的水晶盤中歌舞,而楊妃則比較豐肥,固有“環肥燕瘦”之語(楊貴妃名玉環)。後人據此就編造事實,說楊妃極喜此三詩,時常吟喔,高力士因李白曾命之脫靴,認為大辱,就向楊妃進讒,說李白以飛燕之瘦,譏楊妃之肥,以飛燕之私通赤鳳,譏楊妃之宮闈不檢。李白詩中果有此意,首先就瞞不過博學能文的玄宗,而且楊妃也不是毫無文化修養的人。據原詩來看,很明顯是抑古尊今,好事之徒,強加曲解,其實是不可通的。

第三首從仙境古人返回到現實。起首二句“名花傾國兩相歡,長得君王帶笑看”,“傾國”美人,當然指楊妃,詩到此處才正麵點出,並用“兩相歡”把牡丹和“傾國”合為一提,“帶笑看”三字再來一統,使牡丹、楊妃、玄宗三位一體,融合在一起了。由於第二句的“笑”,逗起了第三句的“解釋春風無限恨”,春風兩字即君王之代詞,這一句,把牡丹美人動人的姿色寫得情趣盎然,君王既帶笑,當然無恨,恨都為之消釋了。末句點明玄宗楊妃賞花地點──“沉香亭北”。花在闌外,人倚闌乾,多么優雅風流。

這三首詩,語語濃艷,字字流葩,而最突出的是將花與人渾融在一起寫,如“雲想衣裳花想容”,又似在寫花光,又似在寫人面。“一枝紅艷露凝香”,也都是人、物交溶,言在此而意在彼。讀這三首詩,如覺春風滿紙,花光滿眼,人面迷離,不待什麼刻畫,而自然使人覺得這是牡丹,這是美人玉色,而不是別的。無怪這三首詩當時就深為唐玄宗所讚賞。

【賞析四】

《清平調詞三首》

《清平調詞三首》此《清平調詞三首》,是李白在長安供奉翰林時所作,在李白整個一生的詩歌創作中,也許它並不是名氣最大的,但卻是最重要的。——因為從某種意義上說,它改變了李白的人生軌跡。

李白十歲時就通讀詩書,及至長大成人,隱居於岷山,時為益州刺史的蘇廷非常讚賞他,說他可以和漢代的司馬相如相比。可見。李白年輕時確實是才華橫溢,但那時的李白喜歡縱橫家的那一套術數,喜歡擊劍,想當遊俠之士,輕財而樂善好施。

年輕的李白在遊歷了祖國的山山水水之後,有了在仕宦上揚名的想法,於是在天寶初年即李白42歲時隨好友吳筠來到長安。這下他以為可以大展鴻圖,青雲直上了,所以在他離別南陵將到京城長安時興高采烈地寫道:“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人。”(《南陵別兒童人京》)果然,由於有了賀知章的舉薦,李白迎來了政治生涯中最輝煌的刻:玄宗召見他,賜給他飲食並親自為他調羹,下詔命他為翰林供奉。李白的前途一片光明。

不料就在此時,命運和他開了一個大大的玩笑。

據歐陽修《新唐書·李白傳》記載:“……李白和酒徒還在街市中醉酒。玄宗皇帝坐在沉香子亭,忽然有所感觸,想要聽樂師們演奏李白新寫的歌曲,於是召李白入宮,而李白已經醉倒,左右侍從用水給他洗面。酒醉稍醒,拿筆他,他提起筆一揮而就,下筆成文,詞句婉轉華麗,意精旨切,一氣呵成,不留遺思……”

而劉開揚著《唐詩通論》中則說:“(李白)天寶初到長安,秘書監賀知章見到他所創作的《蜀道難》,稱他為‘謫仙人’。玄宗召見命作樂章……”

這兩則記載,一詳一略,但所寫之事,應當就是李白所作《清平調詞三首》的過程。

那么,為什麼說李白創作《清平調詞三首》,是命運跟他開的一個玩笑呢?它又是怎樣改變李白的人生軌跡的呢?我們先來看看《清平調詞三首》創作出來以後都發生了些什麼吧!

《唐詩通論》接“玄宗召見命作樂章”敘述道:“因宦官高力士和楊貴紀進讒言,賜金放還。”“賜金放還”,就等於是剝奪了李白做官的權利。

《新唐書·李白傳》的記載則對此事的前因後果說得比較詳細:“……李白曾經陪玄宗皇帝飲酒,醉了,讓高力士為他脫鞋。高力士平素為朝中顯貴,當時為李白脫鞋,深以為恥,於是挑剔他詩中的毛病,並加以附會,以激怒楊貴妃。玄宗皇帝想封李白官職,楊貴妃總是從中作梗加以阻止。”原來枕邊風一吹,李白的政治道路就基本上走到了盡頭。

不管怎樣說,李白被迫離開長安,斷送了大好前程,已經是既成事實,這是不容置疑的了。問題是,高力士和楊貴妃進了怎樣的讒言,高力士又挑了李白詩的什麼毛病,這些細節史書無記載。但我們可以根據《清平調詞三首》作如下推測——

原來問題出在《清平調詞三首》第二首的第三、四句:

借問漢宮誰得似,可憐飛燕倚新妝。

相傳趙飛燕體態輕盈,可以在宮人手托著的水晶盤裡跳舞,而楊貴妃則比較豐腴,故有“環肥燕瘦”之語。高力士既受脫鞋之辱,要在此詩中找碴,是可以這樣附會的:“李白以飛燕之瘦,譏楊妃之肥,以飛燕之私通赤風,譏楊妃之宮闈不檢。”

儘管事實上我們知道,如果李白詩中果有此意,首先就瞞不過博學能文的唐玄宗,且楊貴妃也不是毫無文化修養之人,這樣的穿鑿十分荒唐。但是小人畢竟就是小人,小人之心是難以言說的,為了達到自己的私人目的,有什麼乾不出來的。

其實,《清平調詞三首》李身並沒有諷刺楊貴妃的創作意圖。為什麼呢?第一,從李白的角度看,李白初到長安,其目的本身就是為了一展雄才大略,他本人無論如何也不會拿自己的政治命運來跟博學能文的唐玄宗開這么大的玩笑,這是人之常情——這不是找死嗎?第二,從唐玄宗、楊貴妃的角度看,他們初讀此詩也是大加讚賞的,據說當場就命樂師譜曲人樂歌唱,並且很快就流傳開來,難道博學能文的唐玄宗就這么沒有水平,鑑賞不出詩的真正含義來嗎?第三,從《清平調詞三首》本身來看,詩人李白把牡丹與楊貴妃互動在一起寫,營造一種花即是人、人即是花的美好氛圍,使人面花光渾融一片,名花傾國,同蒙唐玄宗的恩澤,其詩意明確,可以說對楊貴妃是稱賞有加,哪來的諷刺意味呢?

再說,根據原詩這兩句來看,很明顯是抑古尊今。也就是說,李白的真正意思是:“漢成帝的皇后趙飛燕,可算絕代美人了,可是趙飛燕還得倚仗新妝,哪裡及得眼前花容月貌般的楊妃,不須脂粉,便是天然絕色。”(《唐詩鑑賞詞典》沈熙乾吳於《清平調詞三首》的鑑賞文)這是借壓低趙飛燕來抬高楊貴妃,借古喻今,亦是尊題之法。只可惜小人當道,美人量淺,而唐玄宗又是一個“妻管嚴”“軟耳朵”,經不住楊貴妃軟磨硬纏,因此白白斷送了一代才子的大好前程,也不經意間摧殘了一個絕好的國家棟樑。

雖然說李白政治上失意的原因很多,絕不止此一項,但是《清平調詞三首》給李白闖下大禍,不能不算是最重要的原因之一。

不過,我們換一個角度看,如果李白真正在仕途上得意的話,也許能成為一個有名的政治家,而我們卻絕對不可能讀到《夢遊天姥吟留別》這樣的千古絕唱了。如此說來,我們豈非還要感謝高力士這樣的小人了。這說法是不是有點過於苦澀了?