簡介

《三十六坊話今昔》(鹿鳴著)

素有“東甌名鎮”之稱的溫州鹿城,是具有一千六百多年歷史的古城。東晉明帝太寧元年著名輿地學家郭璞,採取依江、負山、通水的原則進行選址營造,設計了東廟、南市、西居和北埠的城池布局,以致引成“門前流水、戶限繫船、花柳飾岸,荷渠飄香”的江南水城特色。北宋時期,隨著溫州農、商及手工業的日趨發展,城內的居地開始形成和建立了市坊制。紹聖二年(公元1095),溫州太守楊蟠在他任職期間,根據坊巷所在的方位、走向以及地理環境劃定為三十六坊巷並予以命名,使其排置均齊、架締堅密、名立義從,各有悠趣,這就是溫州歷史上的北宋三十六坊制。

時過境遷,楊蟠所定的三十六坊巷已因歷史的發展和社會的變遷而名更地異,除墨池坊、康樂坊、揚名坊外,其餘都面目全非。為使人們進一步了解溫州古城坊巷從北宋以來的漫長的歷史各個時期變遷中究竟所產生的哪些名稱含義、變更由來、坊貌沿革及其名人軼事和風情掌故,故在此特作一一概述,以饗各位。”--《三十六坊話今昔》(鹿鳴著)編首語之部分內容。

三十六坊話今昔之儒英坊(縣學前)

(三十六坊之一)

在城區南起公園路,向北轉西至興文里之處,有一條長達270米的老街巷,也叫“縣學前”。

縣學前始名“儒英坊”。據清光緒《永嘉縣誌》載:永嘉儒學在縣治東華蓋麓,宋元佑三年(1088)縣令吳君平始建。儒英坊因沒有儒家英才薈萃的“縣學”而得名。縣學在元、明、清諸代都有修建或擴建。據清代規模的縣學建置是:中為大成殿,翼以兩廊,後為崇聖祠,前為在成門。門外,左名宦祠,右名鄉賢祠,前為欞星門並設有泮池,且左右戟門,環以周垣;在大成殿以西為文昌閣,約禮齋,門外有土地祠,在儀門以左還設有訓導署。可見當時縣學布局和禮教設署極為壯觀。

儒英坊明代時曾改名為““聚英坊”。當時,以舉人任秀卿為首的永嘉儒家學派,提倡以仁為中心的禮、義、忠、恕、孝、悌、中庸等道德觀念,主張德治、仁政,重視倫理教育,本著交流思想,促進學問的積極舉措,在每年端午節期間,組織各地的各派名流和文壇賢士,邀集到特設於縣學教諭署內的“聚英堂”里,進行吟詩作對,揮毫鋪章,以此品評作品,鑑賞藝才。因此,每逢佳節來臨,聚英堂里書聲朗朗,翰墨飄香,可謂是少長鹹集,群賢畢室,濃厚的書壇氣氛,展示了永嘉學派的文才大觀。儒英坊由此因方言諧音更稱為“聚英坊”。到了民國期間,又以此處位於縣學之前而改名“縣學前”。因解放後,縣學改成溫州軍分區的駐地,故在“文革”時曾一度更名為“八一路”,一九八二年復名“縣學前”並沿用至今。

三十六坊話今昔之雁池坊(乘涼橋)

(三十六坊之二)

雁池坊坐落舊城西南隅,南起小高橋,北至蟬街,為今之乘涼橋之舊稱。

早在宋代時,宿覺禪師妹元機悟道於此,每當凌晨清景或逢明月之夜,詩興之餘,總是要在水清如鏡的池塘邊吹奏玉笛,以寄相思。那優美的樂曲和悅耳的笛聲,招引來一群群大雁從天而臨,圍歇在池塘四周,傾聽入伸。雁池之名由此而來。

雁池坊門前流水,戶限繫船,花柳飾岸,荷花飄香,為城區之遊覽勝地。宋代著名詩人翁卷曾游此處,不禁詩意而觸景生情,便即詠《雁池》詩道:“包家門外柳垂垂,搖盪東風滿雁池。為是城中最佳處,每經過此處立多時。”雁池之詞,名美意佳,不少文人墨客都喜歡借題發揮。

雁池坊原有一橋,青石扶欄、懸池而築,掩映在柳蔭花間,實為人們乘涼小憩的好地方。到了明代年間,隨著人口繁衍,邑人因此將雁池坊改名為乘涼橋並一直沿用至今。

-----轉摘自《三十六坊話今昔》

三十六坊話今昔之榮親坊(晏公殿巷)

(三十六坊之三)

晏公殿巷之白鹿飯店

晏公殿巷之白鹿飯店榮親坊位於今東起解放路、西至大同巷處,對於它的名稱來歷還和咱們溫州人在農曆二月初二吃芥菜飯的源由有關。

早在宋代時期,溫州城底有一位高姓的員外很有名氣,財源亨通,且樂於貧濟幫困,從來不會仗勢自大,故受到百姓的愛戴。有一年的二月初一,正值高員外六十大壽,面對膝前7個兒子、兒媳的拜堂祝福,高員外卻感到悶悶不樂,覺得自己美中不足的是缺少一個女兒來拜壽。這心思早被丈人察覺,便安慰道,老爺要一個女兒拜壽是極容易的事,明天自個兒去街坊一轉,如有合適的把她認作干女兒還不就成了!

當日下午,高員外帶著一個隨從,打扮成商人模樣一路走出大院到街坊游閒。大約到了傍晚時光,突然下起了大雨,主僕兩都沒有帶傘,一時無處避藏,看看附近有一間破茅屋就站在草棚下躲起雨來。茅屋內一個主婦正在紡紗,一見門外兩位客商如此避雨,立刻開門出來將兩位主僕領到茅屋內坐下來小憩片刻,然而,雨越下越大,眼看夜幕降臨,這主婦正愁家中僅留半升米難以給客官做飯時,正巧丈夫從田園裡帶回幾株芥菜,便匆匆忙忙地為兩位客官煮成兩碗芥菜拌飯的點心。說實在的,平日盡吃好菜好肉的高員外,此刻也真感到有點肚餓,對窮得只有半升米的小倆口竟如此熱情招待他們兩位不速之客的舉止深感不安,經不住這小倆口再三相勸,便吃下了這頓美餐――芥菜飯。

回到家府,高員外向夫人談及此事,高夫人樂得合不攏嘴,認為這樣的干女兒是打燈籠也找不著的,催促老爺趕緊定斷。

第二天正是二月初二,高員外備了兩輛花轎,專程趕到茅屋,把小倆口接到府門來,當場舉行拜堂認女儀式,而且決定當天中午,全家大小全部吃芥菜飯,以答謝干女兒雨

晏公殿巷之寶大商行

晏公殿巷之寶大商行夜善待之情。

這個訊息傳開後,這小倆口所在的鄰居都歡呼雀躍,認為地方上有人被高員外認為親戚是十分榮幸之事,故特將街坊取名為“榮親坊”。到了明代時,因這裡建有抗倭英雄晏公之殿而更名為晏公殿巷,“文革”時也曾一度改稱“建設巷”。

----轉摘自《三十六坊話今昔》

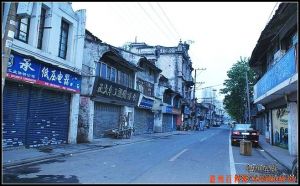

今晏公殿巷位於五馬街道,東到解放街,西到大同巷,南為五馬街,北為古樓街,一進晏公殿巷,密密麻麻都是床上用品和內衣店,原來此處是床上用品和內衣一條街,建設國小也在該巷內。

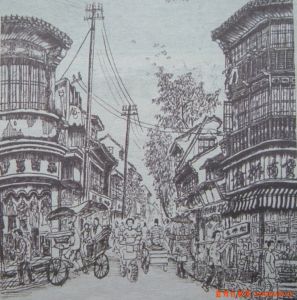

晏公殿巷之寶大商行,位於晏公殿巷37號,倚在打鐵巷口,門面是巴洛克式風格。寶大商行是逛此巷最大的收穫。俺是第一次見她,西式、滄桑吸引了我,據說民俗畫家鄭家清的速寫中有畫到該西式建築,有興趣的可找來看看,呵呵,如能上傳,讓大家都能目睹下曾經輝煌的寶大商行那就好上加好。

三十六坊之四棠陰坊(倉橋街)

棠陰坊 (倉橋街)

棠陰坊 (倉橋街)(三十六坊之四)

棠陰坊即今倉橋街之舊稱。宋時的棠陰坊並非今日這車水馬龍,居家稠密的熱鬧街貌,而是一派具有河道縱橫,四向盡舟的水鄉特色。河濱之處盛植海棠,果花飄香,綠樹成蔭,故而定名。在現在解放北路向西至滄河巷的路口處,曾建有一座石橋,也得名“棠蔭橋”。明代時候曾先後改稱“賣糖橋”和“賣醋橋”。開始人們習稱賣糖橋是因為每日橋旁總擺有一個小攤位,專門做賣糖的生意,而生意也相當興隆,遐邇聞名,於是以此將橋定名。後來,在橋的另一頭也增開了一片商店,專門經營米醋,從此兩家生意展開了競爭,但由於橋名之緣,賣糖的生意仍十分旺盛。於是賣醋的店主動了一個壞主意,每天一清早就僱人將一桶米醋倒翻在賣糖殼的橋一邊,使之醋味四散,叫行人來往無不掩聞,害得賣糖客無法擺攤。因為米醋的強烈酸氣沖掩了紅糖本有的香甜氣味,直接影響了人們的青睞。生意頓見冷落,故不得不移址換地另找別處經營。也許是賣醋店鋪一連化了十天十桶米醋倒地本錢的奏效,生意果真好起來,遂之連橋名也跟著更換了“賣醋橋”。

清朝年間,這裡建造了一座規模較大的糧食倉庫,邑人因糧食倉所在而把賣醋橋改稱為“倉橋”,並將街坊也隨以橋名稱之為“倉橋街”。人們常道的“倉橋姥姥娘兒,只講現銅錢兒”的溫州俚語,其源就出於此。“文化大革命”時,倉橋街曾一度被更名為“長征路”,1982年恢復今名。

三十六坊之五狀元坊

三十六坊之五狀元坊

三十六坊之五狀元坊(三十六坊之五)

在舊城東起解放南路後巷,西至公安路處,有一條古老的街巷,叫做“狀元坊”。因南宋時狀元木待問居住在此而得名。

木待問字蘊之,為先賢鹿城區人。木待問自幼習書有素,並注重政事,隆興元年(1163年)高中狀元第一名,後官至禮部尚書。據說在淳熙元年(1174年),因朝廷出現腐敗現象。面對現實,木待問便離開朝廷,操馬行舟到全國各地了解衙門辦事和百姓生活。

那日,木待問得悉皇帝不上朝在內院休息時,便藉機面他單獨稟報實情。但正當他在太監陪同下進入皇上候賓室時,只見皇帝被數名妃子簇擁著對酒當歌,不忌失態。回府後,連夜寫上奏本勸告皇上。後來被皇上採納,立刻召待問上朝,詳細聽取民情和官府作風所為。由於木待問的整治意見得到皇上的採納,使國內官風大正,百姓歡呼雀躍。對此,溫州人們為紀念木待問的豐功偉績,便在他曾居住過的街坊門口樹立一塊“狀元牌坊”,到了清代時,因坊巷改革,便將狀元坊更名為狀元巷至今。

三十六坊之六康樂坊

康樂坊

康樂坊“身健體壯教人歡”,這是一條猜市區地名“康樂坊”的燈謎作品。

康樂坊東起環城東路,西至解放北路,以紀念謝靈運而命名。謝靈運(385-433)陳郡夏陽(今湖南太康)人。系山水派詩人,東晉末襲封康樂公,故人稱謝康樂。南朝和初宋時出任永嘉郡守期間,為官清廉,政績頗著,深受百姓的愛戴。每當他出入街坊,兩旁民眾總是相迎伴送,盡孝恩德。宋代著名詩人蘇軾曾有詩句自勉:“自言官長如靈運,能使江水似永嘉。”

據《宋書》本傳說他:“為永嘉太守,郡有名山水,素所愛好,遂肆意遨遊,遍布諸縣,動逾旬月”。謝康樂酷愛遊山玩水,平生寫了不少關於溫州山水德好詩,尤以《登江中孤嶼》之篇,一直為後人所吟書。“江南倦歷覽,江北曠周鏇。懷新道轉迥,靈異景不延。亂流趨正絕,孤嶼媚中川。雲日相輝映,空水共澄鮮。表靈物莫賞,蘊真誰為傳。想像崑山姿,緬邈區中緣。始信安期求,得盡養生年。”

康樂坊之名,往往溫州人得口頭語彙中被念為“丐樓坊”,其實這並不是因諧語所致,因它本身曾經歷過一個事物。早年,在今康樂坊以北的中段,曾建有一座家宅居樓。因主人在朝廷做官,其家屬親眷也都離家沾榮受祿,使這幢樓宅一直是空門緊閉,無人問津。然而,正是有著這一特殊環境,使一些到處討乞的流浪者得到了安憩的場所,四套二樓正間整日是乞丐者進出自如,盡為居室。為此,人們諷刺這裡是丐樓坊。康樂坊在“文革”時曾改名為“東風路“,1982年復名至今。

更多

請訪問內鏈:

三十六坊之七 慶年坊

三十六坊之八 揚名坊

三十六坊之九 襲慶坊

三十六坊之十 墨池坊

三十六坊之十一 棣華坊

三十六坊之十二 世美坊

三十六坊之十三 容成坊

三十六坊之十四 甘泉坊

三十六坊之十五 梯雲坊三十六坊之十六 雙桂坊

三十六坊之十七 儒志坊

三十六坊之十八 百里坊

三十六坊之十九 五馬坊

三十六坊之二十 竹馬坊(童子殿巷)

三十六坊之二十一 問政坊(七楓巷 漆坊巷)

三十六坊之二十二 德政坊(縣後巷)

三十六坊之二十三 謝池坊(謝池巷、綠化巷)

三十六坊之二十四 孝睦坊(第一橋、團結巷)

三十六坊之二十五 道愛坊(縣前頭)

三十六坊之二十六 遺愛坊(岑山寺巷)

三十六坊之二十七 招賢坊(招賢巷)

三十六坊之二十八 繡衣坊(西門大橋頭)

三十六坊之二十九 簡訟坊(大簡巷、小簡巷、軍民巷)

三十六坊之三十 平市坊(萬歲里)

三十六坊之三十一 晝錦坊(珠冠巷、朱官巷)

三十六坊之三十二 袞繡坊(三牌坊)

三十六坊之三十三 祈報坊(石坦巷、社坦巷、培紅巷)