病理概述

血栓閉塞性脈管炎

血栓閉塞性脈管炎本病病因不明,其誘發因素與吸菸、驟冷、外傷等有密切關係。本病多見於20-40歲的男性,初期行走時小腿酸脹,停下休息幾分鐘再能行走,稱為間歇性跛行。小腿處伴有遊走性淺靜脈炎。如不治療,病變逐漸加重,可產生潰瘍或壞疽。體格檢查有肢體皮溫降低,足背或脛後動脈搏動減弱或消失。

發病原因

血栓閉塞性脈管炎

血栓閉塞性脈管炎2、性激素:本並多發於青年男性,國內外報導占97.5%-98.2%。據報導,前列腺素E有舒張血管、抑制血小板聚集等作用。如前列腺功能紊亂或在青壯年時期,頻繁的性生活使前列腺素隨精液而大量丟失,以致前列腺素相應減少,就有可能促使周圍血管舒縮失常,血栓形成,繼發炎症。

3、寒凍、潮濕:據國內資料統計,有寒凍史者占57.9%。長期寒冷刺激血管痙攣,致使血管炎症變性,內膜增生變厚以及血栓形成。

4、外傷:外傷引起血管損傷,或因外傷刺激神經感受器,進而引起中樞神經功能失調,使其逐漸喪失對則血管的調節作用,引起血管痙攣,長期痙攣而導致血栓阻塞。

血栓閉塞性脈管炎

血栓閉塞性脈管炎5、血液凝固性增高因素:血栓閉塞性脈管炎病人全血黏度和血漿黏度增高,紅細胞電泳時間減慢、血小板聚集性增高,但在發病機理上,血液與血管之間的因果關係,尚有待研究。

6、免疫學說:近年來研究顯示,血栓閉塞性脈管炎病人有特殊的抗體存在。有學者認為本病是在菸草過敏和其他因素的反覆作用下的一種自身免疫性疾病。

中醫認識:中醫認為本病內因主要是情志太過和房勞損傷。外因主要是感受寒濕之邪、外傷及特殊之煙毒。主要機理為情志、房勞等因素使臟腑功能失調,導致氣血失和,陰陽失衡,外感寒濕、煙毒或外傷,內外合擊,致氣滯血瘀,脈道阻塞而聲本病。

臨床表現

血栓閉塞性脈管炎

血栓閉塞性脈管炎(2)靜息痛:患肢處於休息狀態疼痛經久不息。其痛劇烈,夜間尤甚,患肢抬高時加重,下垂時減輕。

2.感覺異常:患肢發涼或灼熱、發癢、針刺、酸脹、麻木等感覺,甚或有大小不等的感覺完全喪失區。

3.營養障礙:患肢皮膚乾燥、脫屑、皸裂、少汗或無汗、汗毛脫落、趾(指)變細、趾(指)甲增厚或薄脆變形、肢體肌肉鬆弛、萎縮;肢端潰瘍或壞死,伴患肢腫脹,皮色暗紅或紫暗。

4.肢體動脈搏動減弱或消失。

5.遊走性淺靜脈炎:約40%的患者在發病前或過程中,在小腿或足部反覆出現遊走性血栓性淺靜脈炎。

臨床分期

一期:局部缺血期為病變的初級階段。主要表現為患肢麻木、發涼、怕冷、酸脹、易疲勞、沉重和輕度間歇性跛行。後者為本期典型徵象。當患者行走1~2里路程後,小腿或足部肌肉出現脹痛或抽痛,如果繼續行走,則疼痛加重,最後被迫止步。休息後,疼痛立即緩解。再行走後症狀又出現,被稱為間歇性跛行。隨著病情的發展,行走距離逐漸縮短。此乃因行走後肌肉需氧量增加所致。檢查患肢皮溫降低,皮色較蒼白,足背動脈或(和)脛後動脈搏動減弱。常有遊走性血栓性靜脈炎。二期:營養障礙期患肢麻木、發涼、怕冷、酸脹等症狀加重,間歇性跛行日益明顯,行走距離縮短,休息時間延長,疼痛轉為持續性。在肢體處於休息狀態下,疼痛仍不止,稱為靜息痛。

三期:壞死期除上述症狀繼續加重外,患肢嚴重缺血,靜息痛更為加重,疼痛劇烈,經久不息,患者日夜屈膝抱足而坐,穩夜不眠。食量減小,體力日衰,明顯消瘦。若並發局部感染,可出現發燒、畏寒、煩躁等全身毒血症狀。肢端組織缺血更為嚴重,產生潰瘍或壞疽。大多為乾性壞疽,趾(指)端乾枯發黑,可向近端延伸。

鑑別診斷

血栓閉塞性脈管炎

血栓閉塞性脈管炎2、雷諾綜合徵:其特點有,患者多為青壯年女性;發病部位在上肢的手指比下肢的足趾多見而且對稱性侵犯病;橈動脈、尺動脈或足背動脈搏動正常。

3、糖尿病性壞疽:肢體出現壞疽時,都應聯繫到糖尿病的可能性。由糖尿病造成的壞疽,都有繁渴,善飢和多尿等糖尿病史,尿糖陽性,血糖增高。壞疽瘡面常呈濕性腫脹。

4、結節性動脈周圍炎:本病主要侵犯中,小動脈;肢體可出現類似血栓閉塞性脈管炎的缺血症狀。其特點是:病變廣泛,常累及腎、心臟、胃腸道等動脈;出現皮下結節循動脈行經而犯病;化驗檢查呈高球蛋白血症;活動組織檢查可以明確診斷。

5、遊走性血栓性淺靜脈炎:血栓閉塞性脈管炎可出現遊走性血栓性淺靜脈炎,與原發性類型幾乎完全相同,只有等到前者出現動脈功能不全時,才能鑑別。

辨病要點

辨病

辨病2、有漫長的持續數年的病程。早期患肢發涼,怕冷麻木,疼痛,間歇性跛行,以後靜息痛逐漸加重,嚴重時發生潰瘍或壞疽。

3、患肢皮膚蒼白、潮紅、紫紅或青紫。

4、足部和小腿反覆發作遊走性血栓性淺靜脈炎。

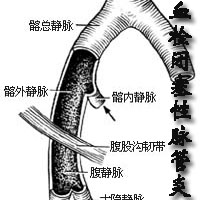

5、患肢足背動脈,脛後動脈搏動減弱或消失,甚至累及膕動脈,股動脈搏動減弱或消失。侵犯上肢者,尺動脈,橈動脈搏動減弱或消失。

6、除外閉塞性動脈粥樣硬化症,大動脈炎,肢端動脈痙攣,糖尿病性壞疽等疾病。

治療方法

一、非手術治療

非手術治療包括血管擴張、祛聚、蛇毒製品等藥物和中藥治療,以及交感神經封閉術、高壓氧艙療法、交替正負壓療法及止疼藥物等。1.擴血管藥物可緩解血管痙攣,促進側枝循環形成,改善患肢的血液供應。2.低分子右鏇糖酐等祛聚藥物,可降低血液粘稠度,改善微循環,防止血栓的發展和蔓延。3.交感神經封閉可在短時間內解除疼痛,特別對合併有嚴重血管痙攣者,效果更明顯。4.高壓氧艙療法,可增加肢體的組織供氧,減輕疼痛,對促進潰瘍的癒合有一定作用。

5.鎮痛治療:疼痛是本病患者的較為突出的症狀,患肢出現潰瘍、壞疽或繼發感染者,疼痛更為嚴重。一般止痛藥物常難以奏效,此時可適當地使用嗎啡或杜冷丁類止疼劑。為預防藥物成癮,可採用普魯卡因股動脈內注射及腰交感神經封閉術等,以減少止疼藥物的用量。腰交感神經封閉術效果明顯者,應及時行腰交感神經節切除術。

不管用什麼方法治療,首要的工作是力勸病人戒菸,以減少菸鹼和尼古丁對血管的刺激而引起的血管收縮作用,並要求家屬協助並監督。已戒菸者,應繼續鞏固戒菸成果,不能因重新吸菸,使病情出現反覆。

二、手術治療

手術治療有多種方法,諸如動脈內膜剝脫術、自體或人工血管搭橋術、腰交感神經節切除術、靜脈動脈化、大網膜皮下移植術及腔內動脈成形術等。腰交感神經節切除術(包括手術切除或藥物切除)能降低患肢血管的張力,擴張血管,促進側枝循環,改善患肢血液供應。如有可能,應爭取行動脈內膜剝脫術或動脈旁路術,靜脈動脈化及大網膜移植術主要用來治療廣泛性動脈閉塞的患者。對肢端已發生壞疽者,則應行截趾或截肢術。

護理

康復護理

血栓閉塞性脈管炎屬於祖國傳統醫學“血瘀證”和“脫疽”範疇。由於其病程長,痛苦大,致殘率高,因此在治療和護理上都非常棘手。俗話說“三分治療,七分護理”,合理的調護,可減輕病人的痛苦,縮短療程,早日康復。近二年我們運用中醫辨證施護,採用中藥熏蒸、浴足、艾灸、穴位按摩等中醫護理取得了滿意效果。現將護理體會報告如下:1、情志護理

告誡病人要樹立樂觀的態度,保持心情舒暢,生活要有規律,避免憂鬱悲憤,從而增強機體抗病能力。尤其是毒熱證患者,在入院前多由於劇烈疼痛或長期疾病折磨,使其陷入極端痛苦狀況,造成精神上的極大負擔,此時患者情緒低落,悲觀失望。作為醫護人員一定要態度和藹,關心體貼病人,耐心解答病人提出的有關護理問題,處處體現“以人為本”的人性化護理,解除病人的思想顧慮,鼓勵病人增強戰勝疾病的信心,使之能積極配合治療和護理。

2、飲食護理

飲食是人體攝取營養的主要來源,運用中醫的基本理論指導飲食護理,體現藥物與食療的有機結合,患者由於肢體疼痛而睡眠不足,食慾下降,加之肢端潰爛壞死、發燒,身體消耗量很大,膳食以高蛋白、低脂肪、高熱量及高維生素類為好,多食新鮮蔬菜、水果、粗糧、豆類,尤以綠菜、海帶、海蟄、紫菜、木耳、洋蔥、大蒜等對本病有益。中醫認為膏粱厚味、辛辣煎炸之品,易損傷脾胃,使之運化失常,加速病情發展。因此忌食辣椒、胡椒、酒類、肥肉、動物油、動物內臟、奶油、朱古力等食物。

3、患肢護理

患肢應防寒保暖,避免損傷皮膚,勿穿過緊鞋襪,避免患肢受壓,患肢抬高20~-0度,注意觀察患肢皮膚顏色、溫度、足背動脈博動情況,有破潰者注意無菌換藥,預防感染。

辨證施護

(1)寒凝型由於寒邪侵襲,寒凝血瘀,經絡阻滯,陽氣不能暢達所致。(2)中藥熏洗採用溫經散寒,活血通絡之方藥,中藥煎湯後先熏小腿,待溫度適宜約40℃左右將患肢浸入藥液中泡洗30分鐘,每日兩次。

(3)穴位按摩按摩足三里、血海、解溪穴,按摩15-20分鐘,或艾灸足三里。

血瘀型由於長期寒凝脈絡,導致脈絡閉塞,出現間歇性跛行,患肢疼痛夜間加重,皮膚呈暗紫色或見紫褐色斑,趾甲增厚變形,大中動脈搏動減弱或消失。舌質紫暗或有瘀斑,脈沉緊或沉澀。

(4)中藥熏洗採用活血化瘀,疏通經絡之方藥,中藥煎湯後先熏小腿,待溫度適宜約40℃左右將患肢浸入藥液中泡洗30分鐘,每日兩次。

(5)穴位按摩及艾灸按摩委中、足三里、血海、三陰交等穴,按摩15-20分鐘。或用艾條灸委中、足三里、三陰交等穴,每日二次。

(6)此證型患肢疼痛加劇,影響睡眠,患者往往抱膝而坐,捏壓患肢,轉移疼痛,致使血流受阻,症狀加重。因此護理人員要向患者解釋,疼痛時不能擠壓患肢,應保持患肢舒展,使血流通暢。

(7)雙下肢及雙足可塗擦紅花酒同時配合按摩。

(8)濕熱下注型由於長久氣滯血瘀,久郁化熱,可出現壞疽和潰瘍,並發輕度感染,出現紅腫、熱痛等炎症反應,舌質紅,苔黃,脈弦數。

(9)穴位艾灸:用艾條灸足三里、三陰交等穴,每次灸10-20分鐘,每日二次。

(10)患者應臥床休息,減少走動可用耳穴壓豆止痛,取神門、交感、心、下肢、兩耳區交替壓豆。

(11)勿擠壓患肢,應保持患肢舒展,使血流通暢。

(12)熱毒型由於寒凝郁久,化熱熾盛,患足紅腫熱痛嚴重,膿多味臭,腐肉不脫,疼痛難忍,喜涼怕熱,有全身毒血症反應,舌質紅絳,苔黃膩或黃燥,脈滑數或洪大或弦數。

(13)絕對臥床休息,禁止肢體下垂,防止局部長期受壓,尤其足跟及踝部。

(14)穴位按摩及艾灸:按摩委中、足三里、血海、三陰交、湧泉、崑崙等穴,手法宜輕柔不宜過重。艾條灸足三里、三陰交等穴,距離不宜過近防止燙傷,每次灸10分鐘左右,每日二次。

(15)患者疼痛劇烈時給予耳穴壓豆止痛,保持創面清潔,不用刺激強或有腐蝕性的藥物外敷上藥。

康復指導

1、保持情緒穩定,精神愉快,樹立戰勝疾病信心。

2、注意飲食調養,多吃新鮮蔬菜、水果,少吃或不吃高脂高熱量飲食,宜食高蛋白食物。

3、適當活動但不宜過多,避免長時間行走,注意全身保暖,避免下肢受寒濕,宜穿鬆軟保暖的鞋子。

飲食保健

藥膳療法

藥膳療法2、在緩解期,藥膳療法通常以補益肺、脾、腎為主,不宜進食鯉魚、蝦、蟹、生雞等“發物”。

3、在急性感染期,飲食宜清淡富含營養,應戒辛辣、燥熱之品。飲食療法應結合辨治情況運用。

不同患者飲食禁忌:

(1)血瘀阻絡型患者(喜暖怕冷,足趾端皮膚蒼白,持續脹痛,無潰瘍),可進食生薑羊肉湯、鴨、鹿血、山碴、桂枝、桂圓肉;忌生冷。

(2)熱毒傷絡型病人(反覆遊走性血栓性淺靜脈炎,趾端可發生壞疽及潰瘍)宜食清熱解毒,易消化的食物,如綠豆、梨、西瓜、馬齒覓等。可飲用菊花茶、金銀花露或用荷葉、竹葉、鮮車前煎湯代水。

(3)氣血兩虛型患者(形體消瘦乏力,患肢肌肉萎縮,皮膚枯皺脫屑,創面經久不愈)宜食營養豐富,易消化食物,如瘦肉、雞蛋、牛奶等。可用黨參、黃芪、白朮、大棗燉牛肉食用。