簡要介紹

華夷之辨

華夷之辨中華世界重衣冠禮儀,《春秋左傳正義·定公十年》:“中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華”。《周易·繫辭下》記載“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治”。周公制周禮而治天下,被儒家尊為聖人。衣冠、禮儀往往用來代指文明。

最開始周王室和它所建立諸侯封國,稱諸夏。《國語·鄭語》曰:“是非王之支子母弟甥舅也,則皆蠻、荊、戎、狄之人也。非親則頑,不可入也……夫成天下之大功者,其子孫未嘗不章,虞、夏、商、周是也。”諸夏的基本團體包括夏、商、姬、姜四族,也就是姒姓、子姓、嬴姓、姬姓、姜姓氏族中繼承了華夏文明的國家。比如周王室和魯、晉、鄭、衛、韓、魏、燕、虞、虢等姬姓國;齊、申、呂、許等姜姓國。徐、黃、郯、江、趙、秦等嬴姓國、子姓宋國。《國語·周語下》說:"唯有嘉功,以命姓受祀,迄於天下,及其失之也,必有慆淫之心間之。故亡其氏姓,踣斃不振;絕後無主,湮替隸圉。夫亡者豈繄無寵?皆黃、炎之後也。唯不帥天地之度,不順四時之序,不度民神之義,不儀生物之則,以殄滅無胤,至於今不祀。及其得之也,必有忠信之心間之。度於天地而順於時動,和於民神而儀於物則,故高朗令終,顯融昭明,命姓受氏,而附之以令名。”也就是說,鯀、禹與夏人之後,以及共工、四岳與各姜姓國,「皆黃、炎之後也」。西周共王時器《牆盤》銘文雲:"上帝司夏尤保。"可能是銅器中所見最早的一個"夏"字,但含義不指夏朝。

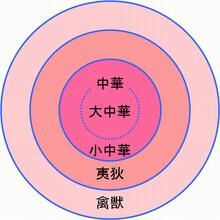

華夷之辨,在地位上,華夏位居中央,番夷依方位分為“四夷”,即東夷、南蠻、西戎、北狄。中國的皇帝是天子,中國的皇朝是天朝,而其他國家和中國的關係是貢國和屬國的關係,其首領只能被稱為王。

華夏文明對周邊地區產生了巨大而深遠的影響,周邊國家接受中華思想,又常自稱“華夏”、“中國”,這被稱為小中華思想。中國和這些周邊國家和地區合稱為中華世界。由於中華世界為儒家社會,儒家文化是社會的主流文化,因此這些地區又稱儒家文化圈,又因使用漢字而稱為漢字文化圈。

就中國典籍上的記載來看,華夷之辨區分的主要標準是以華夏禮儀的有無,或是對諸夏的友善度為標準。

中國歷史上“華夷之辨”的衡量標準大致經歷了三個演變階段:血緣衡量標準階段,地緣衡量標準階段,衣飾、禮儀等文化衡量標準階段。實際情況是,在先秦以後,在“華夷之辨”上占據主流的是以文化因素,以血緣及地域進行衡量的觀點一般在華夏面臨嚴峻威脅即遭遇嚴重入侵和災難時才稍占主流,而這主要也是為了保護華夏文明與尊嚴。

受近代西方民族理論的影響,很多學者認為古代中國沒有民族主義,但實際上,古人們民族國家意識最突出的表達莫過於“華夷之辨”。也有不少學者認為中國自古的“夷夏觀”是狹隘的民族主義,即古中國沒有所謂“文化主義”“天下主義”。“華夷之辨”存在著深刻的“文化民族主義”色彩。因此,古代中國人具有史所罕見的最強烈的(文化)民族主義精神。也就是說,古代中國人嚴格地以文化(禮儀、道德、思想、服飾等的綜合體)嚴格區分先進的華夏族與落後的“蠻夷”,而不以血緣等單一因素區分。

理論依據

華夷之辨是根據禮儀來區分華夏和蠻夷,這裡的禮儀是指《周禮》、《儀禮》、《禮記》以及《春秋》。其中《春秋》是華夏禮儀的宗旨,三禮是具體的規則。子曰:“夷狄之有君,不如諸夏之亡也。”正義曰:此章言中國禮義之盛,而夷狄無也。舉夷狄,則戎蠻可知。諸夏,中國也。亡,無也。言夷狄雖有君長而無禮義,中國雖偶無君,若周、召共和之年,而禮義不廢,故曰:“夷狄之有君,不如諸夏之亡也。”

明朝開國功臣劉伯溫云:“夫華夷峻防,一王大法,胡主中國,幾變於夷,聖經明義,千載或湮焉。”

古禮之傳於世也有三,《儀禮》《禮記》《周禮》也,後世欲復古禮者必自《儀禮》始,然《儀禮》止有士大夫禮而無有所謂天子禮者,必合彼二禮與他書有及於禮者,然後成全體焉。

朱熹曰:“禮儀,經禮也;威儀,曲禮也。”朱熹亦曰:“禮書如《儀禮》尚完備於他書。”又曰:“《儀禮》,禮之根本,而《禮記》乃其枝葉。”又曰:“《儀禮》,經也;《禮記》,傳也。”又曰:“《儀禮》是經,《禮記》是解《儀禮》。且如《儀禮》有冠禮,《禮記》便有《冠義》;《儀禮》有昏禮,《禮記》便有《昏義》,以至燕射之禮,莫不皆然。”故凡天下之邪正君子之所疑而不能決者,皆至於《春秋》而定,非定於《春秋》,定於禮也,故太史公自序曰:‘《春秋》者,禮義之大宗也。’程頤亦曰:“禮一失則為夷狄,再失則為禽獸。聖人恐人之入夷狄也,故《春秋》之法極謹嚴,所以謹嚴者,華夷之辨尤切切也。

先秦文獻

華夷之辨

華夷之辨古人在論述“華夷之辨”時強調周邊少數民族同華夏的區別(即落後),以及深刻的防蠻夷、衛華夏的思想。然而,這種歧視只表現為文化上的優越感,除正義性的保衛華夏時的武裝外征外,整箇中國古代很少有無故征伐周邊“四夷”的歷史行為,因為這要被看成是“不仁”和“無德”

晉朝時期

西晉結束了三國的分裂,實現了短暫的統一。可三國境內原有的少數民族數量不但沒有減少,反而進一步增加,以至出現了“關中之人百餘萬口,率其少多,戎狄居半”的局面。大量少數民族的內遷,使“嚴華夷之辨”的心理再度空前強化。對“四夷”民族抱歧視態度,在這一時期統治者的民族觀里再次顯現出來。曹操認為“夷狄貪而無親”,“羌、胡欲與中國通,自當遣人來,慎勿遣人往。善人難得,必將教羌胡妄有所請求,因欲以自利;不從便為失異俗意,從之則無益事”。鄧艾認為,“戎狄獸親,不以義親,強則侵暴,弱則內附”。江統則認為,“以其言語不通,贄幣不同,法俗詭異,種類乖殊”,“其性氣貪婪,兇悍不仁,四夷之中,戎狄為甚。弱則畏服,強則侵叛”,“非我族類,其心必異,戎狄志態,不與華同”。

唐朝時期

《全唐文》中程晏的《內夷檄》:四夷之民長有重譯而至,慕中華之仁義忠信,雖身出異域,能馳心於華,吾不謂之夷矣。中國之民長有倔強王化,忘棄仁義忠信,雖身出於華,反竄心於夷,吾不謂之華矣。豈止華其名謂之華,夷其名謂之夷邪?華其名有夷其心者,夷其名有華其心者,是知棄仁義忠信於中國者,即為中國之夷矣,不待四夷之侵我也,有悖命中國,專倨不王,棄彼仁義忠信,則不可與人倫齒,豈不為中國之夷乎?四夷內向,樂我仁義忠信,願為人倫齒者,豈不為四夷之華乎?記吾言者,夷其名尚不為夷矣,華其名反不如夷其名者也。這裡明確地用文化和心理認同來決定華夷歸屬了。也即凡是願意接受中華文化禮儀道德,“能馳心於華”,雖然“身出異域”,“吾不謂之夷矣”;相反如果是中國之民,“反竄心於夷”,那么就算“身出於華”,“吾不謂之華矣”,表明決定民族歸屬的關鍵作用是文化和心理認同。宋朝時期

宋亡後“華夷之辨”的衡量標準由血緣、禮制宗法文化衡量標準階段向單純的文化衡量標準或地緣衡量標準階段演變,更強調“夷而進於中國則中國之”“夷狄而中國也,則中國之”。實際情況是,在先秦以後,在“華夷之辨”上占據主流的是以文化因素,以血緣及地域進行衡量的觀點一般在華夏面臨嚴峻威脅即遭遇嚴重入侵和災難時才稍占主流,而這主要也是為了保護華夏文明與尊嚴。出生在女真族統治之下的郝經為論述蒙元政權的合法性提出“今日能用士,而能行中國之道,則中國之主也”(卷三七《與宋國兩淮制置使書》)

郝經卷一九《傳國璽論》:"二漢之亡,天地無正氣,天下無全才,及於晉氏,……致夷狄兵爭,而漢之遺澤盡矣,中國遂亡也"."中國而既亡矣,豈必中國之人而後善治哉?聖人有云:‘夷而進於中國則中國之’,苟有善者,與之可也,從之可也,何有於中國於夷?”郝經打破了作為“中國之主”的種族界限,這就從理論上為夷狄統治中國提供了依據.

1260年,忽必烈即位後,郝經被任命為大蒙古國國信使出使南宋,竭力敦促南宋統治者承認大蒙古國“中國之主”的合法地位並與之“講信修睦”,正是在這種形勢下,他提出了“今日能用士,而能行中國之道,則中國之主也”的主張。

滿清入主中國後,則繼承了元朝對華夷之辨的闡釋。雍正《大義覺迷錄》云:“且自古中國一統之世,幅員不能廣遠,其中有不向化者,則斥之為夷狄。如三代以上之有苗、荊楚、狁,即今湖南、湖北、山西之地也。在今日而目為夷狄可乎?至於漢、唐、宋全盛之時,北狄、西戎世為邊患,從未能臣服而有其地。是以有此疆彼界之分……中國而夷狄也,則夷狄之;夷狄而中國也,則中國之。”

清末的學者,如梁啓超也延續了雍正的這一觀點,“且《春秋》之號夷狄也,與後世特異。後世之號夷狄,謂其地與其種族;《春秋》之號夷狄,謂其政俗與其行事……然則《春秋》之中國、夷狄,本無定名。其有夷狄之行者,雖中國也,靦然而夷狄矣;其無夷狄之行者,雖夷狄也,彬然而君子矣。然則,藉曰攘夷焉云爾,其必攘其有夷狄之行者,而不得以其號為中國而恕之,號為夷狄而棄之,昭昭然矣。何謂夷狄之行?《春秋》之治天下也,天下為公,選賢與能,講信修睦,禁攻寢兵,勤政愛民,勸商惠工,土地辟,田野治,學校昌,人倫明,道路修,遊民少,廢疾養,盜賊息。自乎此者,謂之中國;反乎此者,謂之夷狄。痛乎哉!”

雍正的這種觀點被民國學者楊樹達發揚光大:"《春秋》之義,夷狄進於中國,則中國之。中國而為夷狄,則夷狄之"(楊氏是據《公羊傳》,上引《大義覺迷錄》也提到,謂出韓愈),"蓋孔子於夷夏之界,不以血統種族及地理與其他條件為準,而以行為為準,其生在二千數百年以前,恍若豫知數千年後有希特勒、東條英機等敗類將持其民族優越論以禍天下而豫為之防者,此等見解何等卓越!此等智慧何等深遠!《中華人民共和國憲法》有'反對大民族主義'之語,乃真能體現孔子此種偉大之精神者也。而釋《論語》者,乃或謂夷狄雖有君,不如諸夏之亡君,以褊狹之見,讀孔子之書,謬矣"。"但滿清統治者一方面講滿漢一家,一方面卻大搞剃髮易服,用強迫血腥手段強使夏變為夷,此為文明倒退的標誌之一,不顧其民族感情,大屠殺、文字獄,壓制、禁錮漢族和他族人民的思想,並始終堅持搞民族壓迫、民族等級制度,種族隔離,滿漢不通婚,更是明令旗人不事生產,寄生於漢族和其他族人民之上,使漢人及其他非滿蒙族人民在中國這一自己的祖國的國土之上成為次等民族,毫無平等權利。其野蠻行為使得文明大退化,而早已作古的奴隸制更是再次降臨,這是文明退為野蠻的最明顯標誌之二。閉關鎖國,不但鎖住了國家,更是鎖住了中國萬萬人民的心智,鎖住了中國之命脈前途。至近代,其統治者仍宣揚:“寧與友邦,不與家奴”、“量中華之物力,結與國之歡心”,可見其說一套做一套,華夏版圖雖未保持如其入關之初,但民族等級壓迫制度和奴隸制卻從始至終一以貫之,從未中斷。滿清統治者自始至終從未將自己當做中國人,當做中國的自己人,更從未將中國當做自己的祖國。其入關時為夷狄,即便歷經近三百年,亡時仍為夷狄耳。而雍正的《大義覺迷錄》,也不過是麻痹當時的漢人的迷魂湯與蒙眼布而已。

明朝時期

認識世界

明代的知識分子和官員普遍都有宏大的眼界,開闊的胸襟。王廷相說:“天,一也;天下之國,何啻千百,天象之變,皆為中國之君譴告之,偏矣。以為千百國皆應之,而國君行政之善惡,又未必一日月而均齊也。”王廷相明確說“天下之國,何啻千百”,中國只不過是這千百個國家中的平等一個,認為如果天象之變都“為中國之君譴告之”,那就“偏矣”,也就是說是上天偏心,何以單獨照顧中國呢?明末著名反清志士朱舜水說:“世人必曰‘古人高於今人,中國勝於外國’,此是眼界逼窄,作此三家村語。”這說明當時明朝的知識分子對天下的認識已經相當開闊,眼界已經相當的宏大。不再把目光僅僅局限在中國本土,而是確切認識到中國不過是世界許多國家中的普通一個而已。如孫瑴說:“近世有利瑪竇,自歐巴羅國越八萬里泛海而來。其言海外大國猥多,而西視神州,目為大眀海,居地才百之一,則瀛海之外,豈遂無方輿哉!”瞿式谷說:“嘗試按圖而論,中國居亞細亞十之一,亞細亞又居天下五之一,則自赤縣福州而外,如赤縣福州者且十其九,而戔戔持此一方,胥天下而盡斥為蠻貉,得無紛井蛙之誚乎!”“曷微之儒先,曰東海西海,心同理同。誰謂心理同而精神之結撰不各自抒一精彩,顧斷斷然此是彼非,亦大舛矣。”瞿式榖的開放眼界和包容心胸是值得稱讚的。而這種心態在明代的主流知識分子中是相當有普遍性和代表性的。東林黨人馮應京說:“即如中國聖人之教,西士固未前聞,而其所傳乾方先聖之書,吾亦未之前聞,乃茲交相發明,交相裨益。惟是六合一家,心心相印,故東漸西被不爽耳。”這些人的言論,以及明政府對“四夷”的接納和賞賜遠大於進貢的事實,很好地反駁了所謂“孤立於其他偉大的文明中心,並揚揚自得於自己的文化優勢”的“朝貢體系”,至少在明代是不正確的。

西班牙門多薩的《中華大帝國史》記述:“下一天,即7月11日禮拜天,該城(泉州——引者注)的許多貴人去對西班牙人進行拜訪,根據他們的習慣有許多禮儀合贊助的話,……這種訪問花去他們一整天。”“他們驚奇地看見那些貴人的良好風度,教養和高尚舉止,還有他們在詢問他們想知道的事情,以及他們答覆我們問題時候的認真。”傳教士曾德昭記載:“中國人爽快地讚頌鄰國的任何德行,勇敢地自承不如,而其他國家的人,除了自己國家的東西以外,不喜歡別的東西。中國人看見來自歐洲的產品,即使並不精巧,仍然發出一聲讚嘆……這種謙遜態度真值得稱羨,特別表現在一個才能超越他人的民族上,對於那些有眼無珠、故意貶低所見東西的人物,這是一個羞辱。”

比林則徐、魏源早兩個世紀,徐光啟等一大批明朝知識分子已經把視野轉向世界,並且認識到中國以後最大的競爭對手是西方殖民強盜。徐光啟說:“今之建賊,果化為虎豹矣,若真虎豹者,則今之閩海寇夷是也。”

明末,王夫之繼承了以文化來劃分夷夏的觀點。他提出了在當時相當大膽驚人的思想:“大昊以前,中國之人若麋聚鳥集,非必日照月臨之下皆然也,必有一方焉如唐、虞、三代之中國。既人力所不通,而方彼之盛,此之衰而不能征之,迨此之盛,則彼衰而弗能述以授人,故亦蔑從知之也。”“在近小間有如此者,推之荒遠,此混沌而彼文明,又何怪乎?”亦即,中國人曾經是麋聚鳥集的野蠻人,當中國處於混沌野蠻的時候,遙遠的別處卻在文明狀態。

對華夷之辨,王夫之說:“夷狄非我族類者也,蟊賊我而捕誅之,則多殺而不傷吾仁,如其困窮而依我,遠之防之猶必矜而全其生,非可乘約肆淫,役之、殘之而規為利也,漢縱兵吏殘蹂西羌,而羌禍不解。”意思是:夷狄和我們不同族,如果他們侵略殘害我們,而我們捕殺他們,那么多殺他們並不損害我們的仁義。但若他們因困窮而依附我們,我們在疏遠和防備他們的同時也必須憐憫和保全他們的生命,不能乘機為謀取利益而肆意欺凌、使役、殘害他們。漢朝放縱兵吏踐踏蹂躪西羌而羌人為禍不斷就是教訓。

王夫之的夷夏觀:①夷夏之別是相對的,夷與夏因文化而劃分,非血緣而劃分,民族差異本質在文化差異;②民族文化是多元的,多元文化之間既互相衝突,又互相契合,或曰互相融合,民族文化的衝突與契合是人類文明發展的重要途徑;③社會文明是進化的,在此總趨勢中,文明中心會發生轉移,因而發展文化是民族進步的必由之路。

一個著名的能說明古代中國人心目中“華夷之辨”之大防的核心為文化的典型例子:“很多地方的抗清鬥爭不是始於清廷接管之時,而起於剃髮令頒布之日。如江陰人民據城抗清就是在滿清委派的知縣宣布剃髮之後,相率‘拜且哭曰:頭可斷,發不可剃’的情況下爆發的。”本來江南百姓們已經接受了清廷的統治,他們對明王朝早已沒有感情,認為誰做皇帝沒有關係,亦即不在乎統治者的血緣、地域甚至語言,只要不過分影響自己的生活,但滿清用極其殘酷的暴力手段逼迫漢族和其它少數民族百姓剃髮易服,直接改變中原和江南人民的風俗習慣,這種破壞華夏文化,使中國退為“蠻夷”(即由文族退為極端的部族)的罪惡行徑,必然招致全體中國人自發和強烈地反抗,乃至數千萬中國人毫不猶豫地付出了生命的代價。僅因為服飾是文化最突出的外在表現,讓多少個繁華的城池被屠戮殆盡,骨積如山,血流如河,這個慘痛的史例無可辯駁地表明了古代中國人強烈的(文化)民族主義。

“華夷之辨”中的“夷”代表的是野蠻與落後,“華”則代表文明與進步。“華夷之辨”的實質就是文明與野蠻之辨,體現的是中國人的文化民族主義。“華夷之辨”的重點在於保衛文明、學習先進,抵抗野蠻侵略和落後倒退,防止一切野蠻侵略文明導致的文明破壞、社會倒退的悲劇的發生,並追求對落後野蠻地區文明的感化。即便現在來看,“華夷之辨”的思想都是很先進、不容質疑的。只是到了滿清統治下,“華夷之辨”才被閹割歪曲成一個愚昧狹隘盲目自大的排外觀念,才炮製出魏源“師夷長技以制夷”這樣的口號。人類都有民族性,有歸屬感,這是人類本能。天真的幻想天下大同,和諧共存是荒謬的。

相關政策

自洪武以來,滿洲人、蒙古人等關外民族由於其生活苦寒開始南下,與新建立的漢民族政權接觸,從此開始了明朝政府與這些南下少數民族的關係史。在對於這些民族的政策態度上,明朝政府採取了極其寬大的方式、以一種前無古人後無來者的寬厚仁和,接納安置了他們。明政府給予他們的待遇,甚至遠遠高於對漢族百姓的待遇。孟森說:“明之惠於屬夷者,以建州女真所被為最厚。”具體優待如下:①優待安置,供給賞賜,有求必應——絡繹不絕、衣衫襤褸、充滿渴望的歸附者蜂擁進入明朝。今天“民主自由”的美國對欲赴美定居之人設下籤證、學歷、擔保、GRE、托福等道道障礙,而數百年前的中國明朝政府,卻以寬廣仁愛慷慨的胸襟對待前來歸附的人。

②自由來去——對於南下歸附的少數民族,明政府還讓其自由來去。漢人無政府文書出境就是重罪,而女真韃靼出境卻是自由往來,比漢人自由得多得多。給予了最大的自由度,即便現在也不多見。

③稅賦俱輕——據萬曆三十五年(1607年)所載遼東巡按肖淳的條陳:“建州毛憐等衛夷人降附,安置安樂、自在二州者,名曰達官……至於自在、安樂二州達官,初謂其犬羊就柙,獷悍猶存,故不差不糧,亦不委任以事。”也就是說,女真人在中國享受超國民待遇。

④設立互市——設立互市,只使明朝小程度地減少邊境騷亂的發生,卻極大解決了南下歸附者的日常生活需要,隆慶六年七月辛丑“海西、建州諸夷衣食皆易自內地”,而且還有避免天災損失的作用。

⑤授官世襲——永樂十三年十月壬辰:“吉里河衛女直牙失答奏,願居遼東東寧衛,命為指揮僉事。”景泰二年九月戊戌:“海西亦馬剌衛故野人指揮僉事阿蘭哈子寫稱哥來歸,命襲指揮僉事,於遼東自在州安置支俸。”

等等類似記載亦是隨處可見。1412年(永樂十年)六月“遼東建州衛指揮僉事李顯忠奏:塔溫新附人民缺食乞娠貸之。”明成祖對戶部官員說:“薄海內外,皆吾赤子,遠人歸化,尤宜存恤。其即遺人發粟娠之,毋令失所”;1444年(正統九年),建州衛都督僉事李滿住奏其衛從它地遷回的二百二十餘口人“甚是飢窘,乞加娠恤”。明英宗當即令戶部大臣“速令遼東都司一量撥糧米接濟”,1412年(永樂十年)遼東都指揮同知巫凱奏,建州衛都指揮李里等人“悉挈家就建州衛居住,歲乏食,上命發倉粟娠之”;1440年(正統五年)建州左衛凡察等遷來蘇子河流域“家口糧食艱難”,明廷除令總兵官安插其與李滿住居住外,又令遼東鎮守總兵官“給糧接濟”;甚至到了努爾哈赤另立旗號的1617年(明萬曆45年,後金2年),因“上年水災,胡地尤甚,饑寒已極,老弱填壑。奴酋令去覓食……群胡逐日出來”,明廷仍及時給予娠濟,據朝鮮人估計當時明廷“借給之物,想必浩大”。

明中央政府對東北女真人的救濟幫助幾乎貫穿於整個明朝,從永樂一直到萬曆,甚至一直到萬曆45年,可謂仁至義盡。具有諷刺意味的是,僅到第二年,也即萬曆四十六年,努爾哈赤就公開宣布所謂七大恨,起兵反明,進行正式分裂活動,赤裸裸地推行其民族屠殺民族壓迫政策。

除北方少數民族外,明朝政府對於願意居住在中國的不同膚色、種族的外國人以舒適環境,死後還給以很高的葬禮等待遇。明初明太祖朱元璋撰《皇明祖訓》,告誡子孫勿濫興兵,以及對真正的“蠻夷”的防備,並列出幾個不征之國:四方諸夷皆限山隔海,僻在一隅。得其地不足以供給,得其民不足以使令。若其自不揣量,來擾我邊,則彼為不祥。彼既不為中國患,而我興兵輕伐,我亦不祥也。吾恐後世子孫,倚中國富強,貪一時戰功,無故興兵,致傷人命,切記不可。但胡戎與西北邊境互相密邇,累世戰爭,必選將練兵,時謹防之。今將不征諸夷之國名開列於後:朝鮮、日本、大琉球、小琉球、安南、暹羅、真臘等。

鄭和下西洋後其中有三位國王在率團訪問期間在中國病逝,而他們是如此地欽慕中國,在遺囑中竟都表示要將自己葬於此。明政府尊重他們的選擇,按照親王的禮儀厚葬了他們。這鮮明地顯示了當時中華文明在世界上的巨大吸引力,及當時中國人對外國人友善而非蔑視。