概述

梅子布丁模型

梅子布丁模型梅子布丁模型(又稱棗糕模型、葡萄乾蛋糕模型、湯姆孫模型等)是早期量子力學裡一種原子模型,。1897年,約瑟夫·湯姆孫突破性地從陰極射線中,發現了電子的存在。在這歷史性的大發現之後,他開始極力反對原子的道爾頓模型。他認為原子不是不可分的;包含在原子內的,是帶著負電荷的電子,可以從原子中移開。1904年,湯姆孫創立了原子的梅子布丁模型。這模型是由許多電子(那時,湯姆孫稱之為粒子。雖然喬治·斯托尼已建議稱呼帶負電荷的粒子為電子[1].),電平衡地懸浮移動於帶正電荷的濃湯或雲球里,就好像帶負電荷的梅子分布於帶正電荷的布丁里.這些粒子被認為分布於幾個同心圓球面。

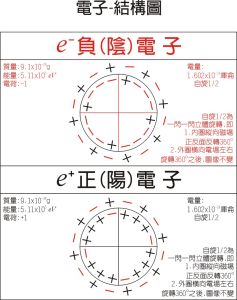

電子-模型圖

電子-模型圖 發展歷史

1909年,在歐尼斯特·盧瑟福的指導下,漢斯·蓋革和歐內斯特·馬士登發射阿爾法粒子射束於很薄很薄,只有幾個原子厚度的金箔紙。這就是著名的盧瑟福散射[2]。假若梅子布丁模型是正確的,由於正電荷完全均勻地散開,而不是集中於一個原子核,庫侖位勢的變化不會很大,通過這位勢的阿爾法粒子,其移動方向應該只會有小角度改變。

然而,他們得到的實驗結果非常詭異,大約每8000個阿爾法粒子,就有一個粒子的移動方向會有很大角度的改變(超過90°);而其它粒子都直直地通過位勢,方向沒有任何改變。從這結果,1911年,歐尼斯特·盧瑟福發表了盧瑟福模型[3],大多數的質量,都集中於一個很小的正價區域(原子核);電子則包圍在區域的外面。當一個(正價)阿爾法粒子移動到非常接近原子核,它會被很強烈的排斥,以大角度反彈。原子核的小尺寸解釋了為什麼只有少數的阿爾法粒子被這樣排斥。

1913年,尼爾斯·玻爾發表了玻爾模型。在原子內部,電子環繞著原子核作軌道運動。這運動是穩定的.只有在吸收或發射固定能量的電磁波時,電子才能夠改變軌道。

湯姆孫的論文發表於哲學雜誌的1904年3月刊,那時候最權威的英國科學期刊。湯姆孫闡明[4]:

我們假定,在原子的內部,有幾個粒子,移動於一個正電荷均勻分布的圓球.我們需要解答的問題是(1)原子的內部結構細節,也就是說,粒子怎樣擺設自己於圓球內?(2)這結構會給予原子什麼樣的性質?

-約瑟夫·湯姆孫,PhilosophicalMagazine,March1904,p.237-265

在湯姆孫模型里,自由的移動於正價的布丁或雲球之間的電子,為了要維持穩定平衡,會自動地移動於一個圓球面。這圓球面是一系列同心的圓球面中間的一個。假若,一個電子往外移動,離開圓球面,它會感覺到有一股力量將它往球心拉引,因為,在它所處的球面,內部會有更多量的正電荷(參閱高斯定律)。所以,它必定會穩定的移動於同一個圓球面。另外,電子與電子之間的排斥作用也提供了更多穩定效應。

每一個圓球面有其伴隨的能量。電子從一個圓球面往內躍遷至另一個圓球面,會釋放能量,因而會產生光譜。湯姆孫嘗試將模型計算結果匹配幾個重要的譜線,可是並沒有得到顯著的成功。雖然如此,湯姆孫模型(還有1904年長岡半太郎的半太郎模型,一個從麥克斯韋的土星環穩定理論得到的點子[5],模擬土星環的原子模型。)預告了後來更成功的,太陽系統似的玻爾模型。