生平

早年

少年時期:惠能俗姓盧,傳說初生時有“二異僧”來取名“惠能”,是從小就叫惠能;按照佛門慣例,“惠能”是出家時的法名。父親原在范陽(今北京附近的涿縣)做官,後來被貶遷流放到新州(今廣東新興縣)。惠能於貞觀十二年在新州出生。幼年時父親就去世了,後來母子移居南海(廣州)。長大以賣柴維持生活。《曹溪大師別傳》說他三歲父母就都去世了。

求法因緣:據《壇經》系所說,惠能某天聽人誦《金剛經》而有所領悟。被告知黃梅憑墓山弘忍大師講《金剛經》,於是決定去參禮。《壇經》燉煌本只簡略說“辭親”;後來惠昕本和《祖堂集》說,有客人鼓勵他並出錢安頓老母。依《別傳》,惠能參禮弘忍,與《金剛經》無關。《別傳》說惠能先去曹溪,結拜兄弟劉志略的姑母“無盡藏”尼常誦《大涅槃經》,惠能不識字,郄能為他解說經義。在寶林寺住了一段時間,到樂昌依智遠禪師坐禪,又受慧紀禪師的激發,才決定去黃梅參禮弘忍。

求法時期

五祖送六祖渡江(祖師圖局部 狩野元信繪)

五祖送六祖渡江(祖師圖局部 狩野元信繪)依神會所傳,約一個月後,惠能到黃梅憑墓山。唐初五十多年來,這裡傳承了達摩禪的正統。他見弘忍,自稱“唯求法作佛”;因答:“人即有南北,佛性即無南北。獦獠身與和尚身不同,佛性有何差別”,而受到弘忍賞識。弘忍門下是自耕自食的,惠能被派去碓房,踏碓八個多月。“素刳其心,獲悟於稊稗”。修行結合勞作,是佛教固有的(如周梨盤陀迦因掃地而悟),此後成為曹溪禪的特色。

除了勞作,也隨眾聽法。《壇經》說,弘忍某天要大家作偈,想察看各人見地,以便付法。神秀是弘忍門下的上首,他把偈寫在廊下壁上,惠能認為神秀偈沒有見性,也作了一偈請人寫上。弘忍發現惠能的偈更好,便在夜裡私下為他說法,還密授袈裟給他,以為信記,說明他繼承了祖位。

付法是密授的,本來沒人知道說法的內容,但惠能也可能會提到。《壇經》敦煌本說:“說金剛經”;惠昕本等說:說到“應無所住而生其心”時,惠能言下大悟;《神會語錄》等說:“忍大師就碓上密說直了見性。於夜間潛喚入房,三日三夜共語。”《別傳》說:問答有關佛性的問題。

當晚,弘忍給惠能送行,回嶺南。古本《壇經》和《神會語錄》都說是送惠能去九江驛,並沒送到九江驛。當時是半夜,憑墓山在江北,離江邊還有一段路,九江驛在江南。但《壇經》惠昕本以後,都說弘忍上船,親自送到九江驛,而且當夜回來。

隱遁時期

大庾嶺奪法:惠能走後,東山門下有人追來。其中的慧明,一直到大庾嶺追到惠能。惠能將袈裟給他,他反而表示“遠來求法,不要其衣”。惠能便為他說法:“不思善不思惡,正與麼時,那個是明上座本來面目”, 慧明言下大悟,惠能也就回到嶺南。慧明本是弘忍弟子,也成為惠能弟子了。據《歷代法寶記》,慧明的弟子“看淨”,仍屬於東山的傳統,而惠能是不“看淨”的。

五年隱遁:《壇經》以來一致表明惠能曾有隱遁。原本是五(三)年,為符合弘忍去世(675)後惠能才出山,形成了十六年隱遁說。這五年(662──666)惠能的遭遇,並沒有明確的記載。後來《別傳》說:惠能在曹溪仍然“被人尋逐”,於是在四會和懷集交界處,在獵人的隊伍里躲了五年“避難” ;以後惠昕本《壇經》和《祖堂集》等添加了這個說法。

弘忍曾對惠能說:“自古傳法,氣如懸絲。若住此間,有人害汝。”如道信臨終,弟子均爭奪祖位 ,弘忍得法後被迫離寺另建(道信也有“當理與法”, 其實是分頭並弘)。不僅傳法有爭,且弘法有難,《高僧傳》和《續高僧傳》多有例子 ;達摩傳禪也“多生譏謗”,或說受到毒害;後來惠能弟子神會也法難重重。當時惠能很年輕,公開付法則不可能不爭不害。

弘化時期

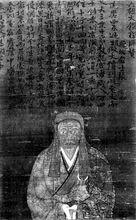

六祖大鑒禪師像 南宋

六祖大鑒禪師像 南宋出家受戒:惠能在五年遁跡後終於出家。乾封二年(667) 正月初八日,他到廣州法性寺(今光孝寺)。印宗法師正在講《涅槃經》,惠能在座下參聽,“因論風幡語,而與宗法師說無上道”。印宗很欣喜,問起來,才知東山大法流傳嶺南的,就是這一位。於是在正月十五日,印宗親為惠能落髮;二月初八日,西京的智光律師為惠能授具足戒。此時惠能30歲。惠能受戒後,就在法性寺開單傳宗旨。由於惠能得到了印宗的讚賞,加上他作為五祖衣缽傳人的身份,所以也受到了廣州緇素的敬重。

住持曹溪:次年春,惠能去曹溪寶林寺(今南華禪寺),“印宗法師與緇白送者千餘人”。 曹溪屬韶州,距離廣州七百多里。根據《別傳》和《略序》,惠能之前去黃梅以及從黃梅回來,都會經過韶州,在寶林寺住過;現在他又受廣州方面的擁護,所以曹溪僧眾也就表示歡迎,於是他到曹溪道場成為了主導者。曹溪的主體寺院寶林寺下,有其轄屬別院,比如有惠能住在“法泉寺”和“廣果寺”的記載 。《略序》說“蘭若十三所” ,而《壇經》只泛說他住在曹溪山,並沒有說到寺院的名稱。

大梵寺說法:刺史韋據等到曹溪,請惠能到城內大梵寺說法,聽眾一千餘人,是當時的盛會。惠能“說摩訶般若波羅蜜,授無相戒”,記錄成為《壇經》的主體。《壇經》後來有不少增損,但惠能頓教的內容、特色及其淵源,仍可依此有所了解。

德音遠播:據說惠能受到皇室的禮請,武則天在長壽元年派張昌期首次“請能禪師”入宮,惠能“託病不去”;萬歲通天元年“再請”,惠能還是不去,她便把袈裟請走供養;武則天晚年派薛簡再請;她去世後,唐中宗又派薛簡去請。皇帝還在韶州修寺院並賜額法泉寺,給惠能的故居建國恩寺,這些做法也是因為武則天。鑒真去日本曾經過韶州,證實了法泉寺與唐室有關 。

入滅前後

最後的說法:根據《壇經》,惠能最後的說法有:一、教誡“十弟子”:對人說法“莫離於性相”,不離“三科”和“三十六對”。二、大眾痛哭,惠能說“真假動靜偈”,直指離假即真、“動上有不動”,然後 “告別”。其中只有神會“不動亦不悲泣”,六祖獨贊他“毀譽不動” ,還預言他將在 “吾滅後二十餘年”定是非、立宗旨(指滑台大會一事) ,這是後來神會門下添加的。

三、圓寂當天食後話別。法海問頓教“至今幾代”,便有七佛以來四十世的敘述,這也是菏澤門下添加的,是以“六代傳法偈”擴展後的祖統說。又問留什麼法令後代人見性,惠能說“見真佛解脫頌”。他要門人“莫作世情哭泣,而受人弔問,錢帛,著孝衣”。最後說:“如吾在日一種,一時端坐。但無動無靜,無生無滅,無去無來,無是無非,無住(無往),但能寂靜,即是大道。”

去世與後事:先天二年(713)八月三日夜,惠能在故鄉新州國恩寺“奄然遷化”了。“端身不散,如入禪定”;傳說曹溪“異香氤氳,山崩地動,林木變白,日月無光,風雲失色”。惠能在去世前一年(712)回國恩寺,交代弟子造塔 ,(道信和弘忍去世前也如此),“次年夏末落成”。 先天二年七月八日,從曹溪回國恩寺,八月三日坐化。新州國恩寺、韶州法泉寺(寶林寺)爭奉遺體;結果十一月十三日,遺體的坐龕遷回曹溪寶林寺;又在寶林寺建新塔(即“靈照”塔),半年後建成,存放真身。

光孝寺“風幡堂”,惠能和印宗對話之處,1909年日本人照相 光孝寺“風幡堂”,惠能和印宗對話之處,1909年日本人照相 |  光孝寺六祖發塔(是一座八角七層磚塔)1909年攝 光孝寺六祖發塔(是一座八角七層磚塔)1909年攝 |  光孝寺《祖師在法性古像碑》1909年攝,拓片保存在日本 光孝寺《祖師在法性古像碑》1909年攝,拓片保存在日本 |  南華寺八角五層六祖塔(靈照塔)日本人攝 南華寺八角五層六祖塔(靈照塔)日本人攝 |

定位情況

《祖師在法性古像碑》拓本,存於日本東北大學圖書館

《祖師在法性古像碑》拓本,存於日本東北大學圖書館據北宗的《楞伽師資記》,惠能在弘忍門下十一人中,只是“弘化一方”。惠能去世後,經他弟子神會的努力,把他的禪法當作達摩禪正統向北方宣傳,逐漸壓制了北宗勢力。 “南能北秀”中,本來侷促在大庾嶺以南的曹溪禪,至此普及各地。安史之亂後,由於神會政治上的得勢,惠能六祖的地位最終得到官方認定。

神會首先在洛陽大力宣傳, 732年他在滑台大雲寺辦無遮大會,和崇遠禪師辯論南北禪的是非。他主要攻擊神秀的北宗“傳承是傍,法門是漸” ,這次大會使“南頓北漸”流傳更廣。745年神會被請回洛陽後,聲勢煊赫 。北宗勾結官僚,向唐玄宗誣告他在洛陽聚眾、圖謀不軌,把他趕出京城(753),後來他遭到了暗殺和逮捕。到安史之亂,神會因助朝廷籌集兵餉(收費度僧),被恢復了地位,不久就去世了。

神會活動初,神秀門下的嵩山普寂勢力特大,他要定神秀(法如並列)為六祖,普寂本人為七祖 。但神秀門下很多人都在傳教,為爭取地盤,傳承顯得很繁亂,神會認為北宗這種亂象會損害禪宗。他還認為,達摩以來只許一人正式繼承。而惠能是弘忍單傳,並說神秀也承認這點。他的憑據是:以往傳法對內是 “以印證心”,對外則“傳袈裟以定宗旨”,而袈裟就在曹溪。所以按照傳統,神秀的傳法是不能承認的。

當時兩宗都重祖師傳承,普寂立碑修訂宗譜 ,神會也請宋鼎為惠能作碑(752完成)、立六代祖師影堂、作六葉圖。 經神會十幾年的努力,由惠能開創的南宗頓教終於立足北方,同時也有了神會自己的傳承。《宋僧傳》說:“普寂之門,盈而後虛”; 胡適甚至說神會是“北宗禪的毀滅者”。貞元十二年(796),朝廷官方認定惠能為禪宗六祖,明確了正統的地位。

年代爭議

生卒年代

惠能“先天二年(713)八月三日滅度”,“春秋七十有六”,這是《壇經》以來一致的傳說。故生於貞觀十二年(638)。

但也有基於推算錯誤的異說,如柳宗元撰《大鑒禪師碑》說:“元和十年十月十三日……大鑒去世百有六年……乃今始告天子得大謚”;劉禹錫撰《大鑒禪師第二碑》也說“百有六年而謚”。若惠能逝世“百有六年”後是元和十年(815),則惠能逝世於景雲元年(710)。這是推算的錯誤,原因是柳宗元與劉禹錫參考了當時流行的、但年代錯誤的《曹溪大師別傳》。

《曹溪大師別傳》說:“先天二年壬子歲滅度,至唐建中二年,計當七十一年”。先天二年是癸丑歲,《別傳》誤作壬子;從先天二年(713)到建中二年(781),共69年,《別傳》又誤計為71年。以這一當時盛行的傳說為依據,再從建中二年到元和十年(815),首尾共35年。這樣,71加35便恰好是“百有六年”,所以這是錯誤的計算,不足採信。

《略序》說惠能生於“貞觀十二年戊戍,二月八日子時”。二月八日中夜是經中說的佛誕(華歷換算為四月八日)。

活動年代

曹溪舊傳,敦煌本《壇經》說,五祖弘忍囑咐“三年勿弘此法”,惠能出山後“行化四十餘年”。

《神會語錄》說,惠能22歲見弘忍,出家後行化“四十(余)年”。這是神會簡略的初期傳說,與古本《壇經》相近。到神會晚年,門下產生“十六年隱遁”說,他們認為惠能應在弘忍去世的次年——儀鳳元年(676)出山,《歷代法寶記》和《略序》都繼承此說,但已不符合舊說“四十餘年”;另又出現“臨終密授”說,神會委託王維所撰《能禪師碑》和《別傳》都採錄此說。

從關係人物看:⑴《大通禪師碑》說神秀在弘忍處“服勤六年”(656─661),惠能22歲(659)或24歲(661)到黃梅,都有可能與其共住。弘忍去世時,惠能和神秀都不在身邊,“臨終密授”也不成立。⑵關於印宗,以《宋僧傳》知其“上元中”(674─676)在京都長安,不可能在上元三年/儀鳳元年(676)到廣州為惠能落髮。其實惠能出家是乾封二年(667),時印宗41歲,受戒或不滿二十夏,為惠能落髮而不擔任戒師(印宗後來時常傳戒)。故“十六年隱遁”和“儀鳳元年出山”均不成立。

這樣,事實如劉禹錫撰《大鑒禪師第二碑》所說:“三十出家,四十七年而沒,百有六年而謚”。“三十出家”即乾封二年(667);“四十七年而沒”與古本《壇經》和《神會語錄》的“四十餘年”相合。出家前有過三年──其實是五年隱遁。再往前是24歲(龍朔元年)禮見弘忍,和神秀同住,也與傳說刻有“龍朔元年”的六祖墜腰石相合。所以惠能一生的年代是:

| 貞觀十二年 | (638) | 出生 | |

| 龍朔元年 | (661) | 去黃梅禮弘忍 | 24歲 |

| 龍朔二年 | (662)起 | 隱居五年 | 25至29歲 |

| 乾封二年 | (667) | 在廣州受戒 | 30歲 |

| 先天二年 | (713) | 圓寂 | 76歲 |

——印順法師《中國禪宗史》推定

行歷爭議

不識字

《六祖舂米圖》日本白隠禪師

《六祖舂米圖》日本白隠禪師惠能不識字,是《壇經》等共傳的古說。但他聽經即悟,能對弘忍說“人有南北,佛性即無南北”;從《壇經》所表現的思想,他對很多大乘經都很明了。《別傳》說惠能去黃梅前,曾在曹溪無盡藏尼那裡學《涅槃經》,又去樂昌從智遠禪師學禪,所以早有所積累了。佛教中,也承認無基礎就能頓悟的這種根性。比如阿含經和律藏中,佛的時代,能言下大悟、“如新氈易染”的證入者很多。在中國佛教,不識字但住過幾年叢林禪堂的,有的也熟悉公案和經典要義。

有證據表明,惠能可能並非赤貧且目不識丁。他所成長的新州,在唐代是名宦貶謫之地。比如張柬之、杜位皆蒞其地。在隋代,海上絲綢之路的重要港口便毗鄰新州,商賈往來頻繁。惠能之父其實出自世族大姓,其母應該也是大戶。後來唐中宗為惠能崇飾舊宅,說明也不是家徒四壁,可能有一定的產業。只是因為喪父後,孤兒寡母才逐漸貧寒,惠能長大才靠賣柴維生。

付法傳衣

付法:禪宗的傳承是受《付法藏因緣傳》(二十四世)影響。《付法藏傳》里,一代一人的付法指臨終付與,禪宗“臨終秘授”來源於此。達摩來華到五祖弘忍,即是單傳付法 。其實四祖道信、五祖弘忍時,都有“分頭並弘”的傾向。道信臨終時就說自己“生來付囑不少” ;弘忍讓弟子表達見地,採取“當理與法”的方式,就是私下給弟子們說法而非傳位 。

《壇經》等表明弘忍傳法給惠能,但另有傳法給神秀的跡象。《大通禪師碑》提到,神秀服勤弘忍六年,弘忍“命之洗足,引之並座”,正是付囑的意思;但神秀卻“涕辭而去”,不知是謙辭了還是沒付囑 ;《傳法寶紀》說,神秀離開黃梅後曾還俗隱居。印順法師考察年代後認為,惠能(24歲)踏碓八個月並得法那年,正是神秀(56歲)“涕辭而去”那年;結合後來神秀還俗看,神秀並沒有得到付囑。《神會語錄》等還說,惠能得法離開三天后,五祖告訴大家:“汝等散去,吾此間無有佛法。”

傳衣: 惠能的傳衣有很多傳說。比如他得衣離開就被追趕;皇室迎請時詔文便提及衣法,由於他沒去,就把衣拿去供奉;到代宗夢見惠能索衣,又送回韶州。《歷代法寶記》還說,武后後來把衣交給智詵帶回了四川。說明傳衣之事轟動一時,可能弘忍為方便惠能在南方傳禪,使他更有號召力,給了他特別的照顧。禪宗包括北宗的文獻里,也從沒人否認“傳衣”;神會北上前,弘忍弟子玄賾也在傳衣 。神會曾說袈裟在韶州,以此證信;安史之亂他得勢後,傳法袈裟也被請入皇室供奉 。

作偈呈心

惠能與神秀作偈呈心獨得傳法,出自《壇經》。這不見於《神會語錄》,神會批判北宗也沒有提到;因明顯貶低神秀,不少人懷疑是神會門下編造的。《中國禪宗史》認為:神會傳禪不以《壇經》為教材;《壇經》當時是手寫秘本,只傳於曹溪門下。神會他們可能起初並沒有看到,不能斷定那時《壇經》沒有作偈部分。而惠能說話也帶有很多“偈”的形式 。

神秀是教授師,被大家看好 ,但他認為“求法即善,覓祖不善”。為求法應該作偈,為求祖則不應該,他非常為難 。神秀作的偈與其思想是吻合的,弘忍對他的偈也很推重,要人焚香讀誦 。神秀說“不敢求祖” ,只求開示。《大通禪師碑》說,弘忍有意付法給神秀,但他卻“涕辭而去”,後來還一度還俗。印順法師認為:弘忍本要給神秀傳法而中止,除了惠能偈意深徹外,也因神秀沒有擔當祖位的自信。而在古本《壇經》,這部分即使有所增損,但還沒有過分貶低的敵視意味。

《六祖撕經圖》南宋梁楷 日本三井紀念美術館 《六祖撕經圖》南宋梁楷 日本三井紀念美術館 |  《六祖截竹圖》梁楷 日本東京國立博物館 《六祖截竹圖》梁楷 日本東京國立博物館 |  狩野探幽 仿梁楷 狩野探幽 仿梁楷 |  《六祖擔柴圖》日本宗淵 東京藝術大學美術館 《六祖擔柴圖》日本宗淵 東京藝術大學美術館 |  《六祖挾擔圖》南宋直翁 東京 《六祖挾擔圖》南宋直翁 東京 |  《六祖搗米圖》鎌倉時代 日本正木美術館 《六祖搗米圖》鎌倉時代 日本正木美術館 |

呈心偈

(一)《壇經》敦煌古本所記的六祖呈心偈,有兩首:

惠能偈曰:

菩提本無樹,明鏡亦無台。佛性常清淨,何處有塵埃?

又偈曰:

心是菩提樹,身為明鏡台。明鏡本清淨,何處染塵埃?

(二)11世紀西夏文譯《壇經》殘本還保存這兩首的原樣。羅福成譯文是:

菩提本無樹,明鏡亦非台。佛法常清淨,如何有塵埃? (“佛法”?)

《六祖偈》直幅,元代一山一寧禪師筆,在日本

《六祖偈》直幅,元代一山一寧禪師筆,在日本心是菩提樹,身即如明鏡。明鏡本清淨,如何惹塵埃?

這是來源於敦煌古本的,也是兩首,本質上是一樣的。

(三)日本京都堀川興聖寺本《壇經》,它的底本根源於惠昕本《壇經》:

菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無一物,何處有塵埃?

這個版本的呈心偈是一首,胡適認為,是惠昕本將敦煌本的兩首刪並為一首的。

(四)日本加賀大乘寺本《壇經》出來的道元寫本:

菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無一物,何處有塵埃。

(五)以宗寶本為代表的流通本《壇經》:

菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無一物,何處惹塵埃。

思想和宗風

見性成佛

六榕寺六祖銅坐像

六榕寺六祖銅坐像《 壇經 》的主題:(一)“說摩訶般若波羅蜜”,揭示世人本有“菩提般若之智”。於是立“定慧不二”;“無相為體,無住為本,無念為宗”;“頓悟見性”。即以般若、定慧、三昧等而發明見性。開示本性“念念不住”,修“無念”法門。(二)“授無相戒”,直示眾生身心中,自性佛,自性三寶,自性懺,自性自度等。表明了佛不外求的意趣。而答釋疑問的:功德在法身,淨土在自心,也符合這點。

《壇經》敦煌本以“自性”貫徹一切,比如說:“不思量,性即空寂,思量即是變化……自性變化甚明,迷人自不知見”。這是惠能門下(或再傳)添加的,它非常接近數論派;數論派以“自性”(鳩摩羅什譯為“世性”)為根源,由於“我思”,自性就變異而現起一切。當時慧忠便批評說《壇經》已被篡改,並稱其為 “南方宗旨”。印順法師認為,這種思想不是惠能本意,但也並不是新起的;其實惠能和神會的思想更接近,神會所傳的是“見佛性”、“見本性”,不用“自性”一詞; “南方宗旨”主張“性是常”和“形神對立”,神會的作品也沒有這種思想。神會門下看到《壇經》時,就已經被曹溪門下改動了。

思想根源:惠能繼承東山“即心是佛”,樹立“見性成佛”。起初達摩的“真性”禪,是《楞伽經》的如來藏說;道信以《楞伽經》的“佛心”,融合《文殊說般若經》的“念佛心是佛”;惠能再融合《大般涅槃經》的“佛性”——“見性成佛”,其內涵就更廣了,本質還是一脈相傳的如來藏說。但不同於《楞伽經》的“無我如來藏”,《大般涅槃經》認為“如來藏即是我”,傾向於神我論(常住不變,清淨自在,周遍,離相等),所以惠能的“見性成佛”具有更濃厚的“真我”特色,更加通俗簡易,也就更加適應人心。

《大涅槃經》的“佛性”、“如來藏”、“我”,只有佛能究竟明見:“諸佛世尊,定慧等故,明見佛性,了了無礙”,則明見佛性就是佛,僧亮據此提出“見性成佛”。這明確了《壇經》中“定慧等”和“見性成佛”兩者的來源,同時也表明了兩者的關係。

直指心傳——“頓”

曹溪

曹溪一般認為曹溪禪是頓,北方屬於漸。其實他們源於同一傳統,即東山“不立文字”的達摩禪,這是以《楞伽經》等為無相教的頓禪。東山傳禪是 “以心傳心”,以某種暗示代替語言,從而“頓令其心直入法界”;這是秘授的,不公開,“得法”的並不多。但在此之前會方便引入,道信與弘忍便融合“一行三昧”,教念佛、念淨等。神秀以後,北方更加致力方便漸修,逐漸失去東山的頓入氣息。神會便批評北宗,他認為初發心“一念相應”(“無念”),不借其他方便(攝心、觀察次第),單刀直入才是“頓”。

惠能在曹溪,不用念佛、淨心等方便;“說摩訶般若波羅蜜法”,“受無相戒” ;他直接指出“本性念念不住”,“性起念,雖即見聞覺知,不染萬境而常自在”;要學人直從自己的身心去悟入(“見性”)。雖然還是言說,但到了言說的邊緣(如文殊菩薩以無言示不二法門)。他將以往的秘授公開了(法如也有此作風)。惠能直指直示,弟子直了直入;這和學人的根機利鈍有關,也憑藉惠能自身的深徹悟入和善識根機。大乘認為法是一樣的,智慧則有三乘差別;所以有理的頓悟和漸悟,行的頓入和漸入。

惠能有關頓漸的觀點,和神會是大致相同的。《壇經》中惠能的看法是:“法無頓漸,人有利鈍。迷即漸契,悟人頓修”;“迷來經累劫,悟則須臾間”;“何以漸頓?法即一種,見有遲疾。見遲即漸,見疾即頓。法無漸頓,人有利鈍,故名漸頓”。

《壇經》中,惠能還提出了“定慧等學”,“三學等”是頓,戒定慧分別次第進修是漸。所以南宗是不假方便,直指直示的。在神會委託王維所寫的《能禪師碑銘》也說:“至於定無所入,慧無所依”,表現了惠能同樣的思想。定並非限於打坐,只要心不散,坐臥住行都是定。定慧是一體的,是照與光的關係;從定來看是光,從慧來看是照;所以並不是先有定而後有慧。

修行法

“ 無相為體,無住為本,無念為宗 ”。《壇經》中,這是惠能用以指導修行的,對此他的解說是:

【 無相 】 “無相,於相而離相”;“外離一切相是無相。但能離相,性體清淨,是以無相為體”。比如看心就著於心相,看淨就著於淨相;這會障自本性,所以要離相。無相不只是離一切相,更是因離相而顯性體的清淨,“自性”是以無相為體的。

【 無住 】 “ 為人本性,念念不住。前念今念後念,念念相續,無有斷絕(引《肇論》) 。若一念斷絕,法身即是離身色。 念念時中, 於 一切法上無住。一念若住,念念即住,名系縛。 於 一切法上念念不住,即無縛也,(是)以無住為本(引《維摩詰經》) ”。以人的“本性”念念不絕,法的“自性”也就念念不住(三世遷流)。但是眾生念念系縛,往來生死。

體悟自性不住,一切法也無所住,即頓得解脫。惠能據此批評“直言坐不動,除妄不起心”的禪法。他說: “若如是,此法同無情,卻是障道因緣。道須通流,何以卻滯?心不住,即通流;住即被縛。若坐不動是, 維摩詰 不合呵 舍利弗 宴坐 林中”。

【無念】“於一切境上不染,名為無念。於自念上離境,不於法上念生。莫百物不思,念盡除卻。一念斷即死,別處受生 ”。一般以為“無念”是沒有念,斷絕一切心念。惠能認為這種“空心不思”是錯的,人死了才沒有念。他的“無念”是“於自念上離境,不於法上念生”。人的念是被境相(法)所役使的“妄念”,所以要“無念”,即不依境起,不逐境轉。

進一步解釋: “ 無者無何事?念者何物?無者離二相諸塵勞。真如是念之體,念是真如之用。性起念,雖即見聞覺知,不染萬境而常自在 ”。“念”從“真如”(“性”)起,本來解脫。當體見“自性”(見無念),雖能見能聽(自性的用),但念念解脫(性自空寂)。不立“境”和“念”二相,不落能所。不但沒有“於境上有念”的有念,也沒有“不於法上念生”的無念,即正念現前。

“無念”是從自己身心(本性念念不住)中去見性。雖以“自性”為生命當體,但不說“性在作用”。這裡把“無念”解說為 “無者無何事?念者念何物”,肯定自性起用的“念”,屬於 “南方宗旨”;它具有神我的傾向,接近勝論派的思想,勝論派便是主張以呼吸和瞬目等相來證明有“我”的;曹溪門下這種解釋(洪州門下也持這種觀點),說明他們為了迎合,更加簡易直接了。

念般若、不念佛

《壇經》的主題 “說摩訶般若波羅蜜”,《文殊說般若經》說修一行三昧“當先聞般若波羅蜜”,五祖門下一般是“念佛名”、“令淨心”。《壇經》大梵寺傳禪時,六祖教弟子“淨心”(他自己“淨神”良久才說話)、“念摩訶般若波羅蜜”,念是口念的。五祖門下的念佛是念“一字佛”(《文殊般若經》作“一佛”),是以念念在心啟悟自己的覺性。而六祖以念“摩訶般若波羅蜜”代替念佛。

六祖不說“佛”而直指“般若”: “菩提般若之智,世人本自有之。即緣心迷,不能自悟,須求大善知識示道見性。”一般人向外覓“佛”的他力攝受;六祖的禪是直探一切(發願、懺悔、歸依、佛)的根本,直從自身本有的“菩提般若”去悟得。他說: “三身在自法性,世人盡有,為迷不見,外覓三如來,不見自色身中三身佛。”“若言歸佛,佛在何處?若不見佛,即無所歸。”重於自性佛,自歸依佛,見自法性三身佛。這是從念“摩訶般若波羅蜜”,從而開示本有般若而顯示的。所以他主張“念般若”。

六祖對“一行三昧”的解釋也與一般不同。《壇經》說: “一行三昧中,於一切時中行住坐臥,常直心是。淨名經云:直心是道場,直心是淨土。莫心行諂曲,口說法直。不行直心,非佛弟子。但行直心,於一切法上無有執著,名一行三昧。迷人著法相,執一行三昧,直心坐不動,除妄不起心。”是受到《起信論》的影響。六祖認為“直心”——行住坐臥無不是“一行三昧”,這是針對“直心坐不動,除妄不起心”的禪者;批評他們重於坐禪,重於除妄;東山傳的“一行三昧”便是這種念佛、淨心的形式。

無論是以一行三昧念“一字佛”,還是六祖以見性為宗念“般若”,都不是念佛名號、求往生淨土。《壇經》韋使君問,念“阿彌陀佛”能不能往生西方淨土?六祖認為: “迷人念佛生彼,悟者自淨其心”; “心但無不淨,西方去此不遠。心起不淨之心,念佛往生難到”; “但行十善,何須更願往生?不斷十惡之心,何佛即來迎請”; “若悟無生頓法,見西方只在剎那。不悟頓教大乘,念佛往生路遙,如何得達!” 徹底主張自淨自作,不提倡求阿彌陀佛的他力攝受,而當時的禪風就是這樣的。

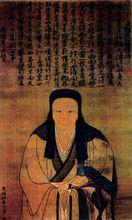

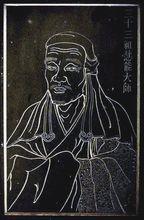

南宋《六祖大鑒禪師像》張九成居士題贊,保存在日本聖福寺 南宋《六祖大鑒禪師像》張九成居士題贊,保存在日本聖福寺 |  南宋《六祖大鑒禪師像》保存在日本大德寺 南宋《六祖大鑒禪師像》保存在日本大德寺 |  宋代六祖像碑拓本 宋代六祖像碑拓本 |  南華寺六祖碑拓片 南華寺六祖碑拓片 |  三十三祖惠能大師 南華禪寺碑 三十三祖惠能大師 南華禪寺碑 |

人物關係

同門

法如 :是弘忍臨終時侍奉在身邊的一位。弘忍去世約十年(686),他在嵩山少林寺開法,不久(689)去世。

神秀 :法如去世後,在玉泉度門蘭若的神秀出山開法。神秀門下,《楞伽師資記》列舉了普寂、敬賢、義福、惠福四位禪師。其中普寂(739年去世)是神秀門下最傑出的禪師。從法如到普寂(686─739),北宗禪在兩京極度隆盛。

玄賾 :安州玄賾與神秀同時而稍遲些。他是弘忍臨終時侍奉在側,為弘忍建塔的弟子。玄賾在景龍二年(708)受武則天禮請去長安。大概720年前後他還在兩京開法。《楞伽師資記》的作者淨覺是他的入室弟子,也在兩京開法。

智詵 :受武則天禮敬住資州德純寺(702年去世)。他的再傳弟子無相(762年去世),住成都淨眾寺。

門下

【嶺南】惠能在嶺南的弟子史料不備,唐憲宗賜謚時曹溪學眾有千餘人,《壇經》所說的“十弟子”只是晚年在法泉寺隨侍在側的。以《傳燈錄》所說, 志誠、 法達、 智常、 神會、 志徹都是外來的,只有“ 韶州法海”(壇經記錄者)和“ 廣州志道”是嶺南人,一直行化廣韶。此外有“ 曹溪令韜”(即守護衣塔的行滔)、“ 廣州吳頭陀”、“ 羅浮山定真”、“ 廣州清苑法真”等。

【中原】曹溪禪在京洛的紮根,主要是因 神會的活動。約同時在北方的有: 司空山本淨,入京(744)比神會到洛陽早一年,傳說為惠能弟子的 南陽慧忠,761年入長安。《歷代法寶記》無住出家(749)前聽說:“范陽到次山有 明和上,東京有 神會和上,太原有 自在和上,並是第六祖師弟子,說頓教法。”當時,今河北范陽、山西太原都有曹溪弟子蹤跡。更早的如《淨藏禪師身塔銘》說, 淨藏在惠能入滅後去嵩山會善寺。此外有北宗的忽雷澄所作《曉了禪師塔銘》,說惠能弟子 曉了在匾擔山。

【江南】這是禪宗發展最主要的一區。著名弟子有 青原行思(740去世),湖南的 石頭希遷(790去世)和 南嶽懷讓(744去世)。懷讓傳有入室弟子六人,其中道峻住揚州大明寺,神照在潮州,道一晚住江西洪州。惠能的弟子 永嘉玄覺、 婺州玄策,都在浙東天台宗的化區。玄覺據說是因玄策激發而同往曹溪,並留下“一宿覺”的禪門佳話,後住永嘉開元寺。玄策晚年在婺州“大開法席”,其弟子佛川慧明被譽為“南宗傳教菩薩”。此外有事跡不明的“會稽秦望山 善現禪師”,“義興 孫菩薩”。

記載

•敦煌本《壇經》:是現存《壇經》的最古本。《壇經》從成立到敦煌本,至少有兩次補充:(1)曹溪門下(或再傳)添加“南方宗旨”的思想,在當時引起了慧忠的不滿。(2)約780—800年間,神會門下再增補法統、稟承傳宗等部分。

•《神會語錄》(第六代唐朝能禪師)

•王維《六祖能禪師碑銘》:由神會提供的材料。

•《曹溪大師別傳》:年代錯亂

•柳宗元《大鑒禪師碑》

•劉禹錫《大鑒禪師第二碑》

•大乘寺本《壇經》

•興聖寺本《壇經》

•宗寶本《壇經》

•《略序》(《六祖大師緣起外紀》)

•《圓覺經大疏鈔》(慧能第六)

•《宗鏡錄》(第六祖惠能大師)

•《寶林傳》

•保唐寺《歷代法寶記》(唐朝第六祖韶州曹溪能禪師)

•雪峰系《祖堂集》(第三十三祖惠能和尚即唐土六祖)

•法眼宗《景德傳燈錄》(第三十三祖慧能大師者)

•《傳法正宗記》(震旦第三十三祖慧能尊者傳)

•《宋高僧傳》(今南華寺慧能傳):有關惠能的事跡多有矛盾,因參考以前的不同傳說,而自為安排。

•《光孝寺瘞發塔記》:惠能在法性寺受戒的說法出自這裡,敦煌本《壇經》和《神會語錄》沒有提到。

評價

碑銘評價

•王維《六祖能禪師碑銘》:“鼓柑海師,不知菩提之行;散花天女,能變聲聞之身。則知法本不生,因心起見,見無可取,法則常如。世之至人,有證於此。得無漏不盡漏,度有為非無為者,其惟我曹溪禪師乎!”……“嗚呼!大師至性淳一,天姿貞素,百福成相,眾妙會心。經行宴息,皆在正受;談笑語言,曾無戲論。故能五天重跡,百越稽首。修蛇雄虺,毒蜇之氣銷;跳殳彎弓,猜悍之風變。畋漁悉罷,蠱醯知非。多絕膻腥,效桑門之食;悉棄罟網,襲稻田之衣。永惟浮圖之法,實助皇王之化。”

•柳宗元《曹溪第六祖賜諡大鑒禪師碑》:“其道以無為為有,以空洞為實,以廣大不盪為歸。其教人始以性善,終以性善,不假耘鋤,本其靜矣……其說具在,今布天下,凡言禪,皆本曹溪。”

•劉禹錫《曹溪六祖大鑒禪師第二碑》:“至人之生,無有種類。同人者形,出人者智。蠢蠢南裔,降生傑異。 父乾母坤,獨肖元氣。一言頓悟,不踐初地。五師相承,授以寶器。 宴坐曹溪,世號南宗。學徒爰來,如水之東。飲以妙藥,瘥其瘖聾。 詔不能致,許為法雄。去佛日遠,群言積億。著空執有,各走其域。 我立真筌,揭起南國。無修而修,無得而得。能使學者,還其天識。 如黑而迷,仰見斗極。得之自然,竟不可傳。口傳手付,則礙於有。 留衣空堂,得者天授。”

•唐高宗敕:“朕虔誠慕道,渴仰禪門……南方有能禪師,密受忍大師記,傳達磨衣缽,以為法信。頓悟上乘,明見佛性……”

•法性寺住持法才《光孝寺瘞發塔記》:“……開演上乘,度無量眾,真傳佛心印之法王也……偉歟禪師,法力之厚,彈指即遂。萬古嘉猷,巍然不磨……”

禪典評價

•《荷澤神會禪師語錄》:“能禪師過嶺至韶州居曹溪,來住四十年,依金剛經,重開如來知見。四方道俗,雲奔雨至,猶如月輪,處於虛空,頓照一切色像,亦如秋十五夜月,一切眾生,莫不瞻睹。”

•《傳法正宗記》:“初大鑒示為負薪之役,混一凡輩。自謂不識文字,及其以道稍顯。雖三藏教文,俗間書傳,引於言論,一一若素練習,發演聖道,解釋經義。其無礙大辯,灝若江海。人不能得其涯涘。”

•《傳法正宗記》:“孰謂其不識世俗文字乎?識者曰此非不識文字也,示不識耳。正以其道非世俗文字語言之所及,蓋有所表也。然正法東傳,自大鑒益廣。承之者皆卓犖大士,散布四海。其道德利人人至於今賴之。詳此豈真樵者而初學道乎。是乃聖人降跡,示出於微者也。其等覺乎妙覺耶。不可得而必知。”

•《傳法正宗記》:“聖人之法一也。安用南北而分其宗乎?曰:然。一國所歸有岐路焉,不分何正;一姓所出有嫡庶焉,不分孰親。傳者(宋高僧傳也)以方三力士共射一堅洛叉。一曰摩健那,雖中而不破;二曰缽羅塞建提,破而不度;三曰那羅延箭,度而復穿他物。非堅洛叉有強弱,蓋射勢之不同耳。南能可謂那羅延,躬而獲賞,其喻近之矣。”

太虛大師評價

•“……禪宗在六祖以前若存若亡,六祖以還乃盛流傳……”

•“在廣東歷史上,過去時代有無若孫中山先生一樣偉大的人物呢?有之,則不能不推中國佛教禪宗的六祖──慧能大師。”……“自釋迦至六祖,每一時代中只有一二得心印之士,師資相承,傳持佛法的真髓;而禪宗之得為後世一切佛法的源流,甚至代表整個的佛法,而成為中國所普遍盛行的佛教宗派,實有賴於六祖於禪宗的穎悟和弘傳。”

•“中國佛教以隋、唐時代為最興盛,所有大小乘佛教的分宗別派,皆從此時代演變出來。禪宗在這時代,亦從醞釀中產生了六祖。自有六祖,則中國一切從梵文譯來的經典,向來在文字或思想上有隔膜的,不能體貼消化的,都可以融會貫通;從此,佛法與中國人的心理不發生絲毫的障隔,深深地契合和相應,流演於後世,沒有文字語言上的障礙,也沒有心理思想上的隔膜。故由六祖,才把佛教的真髓深深地打入中國人的心坎中。不僅於佛教的功績是如此,即隋、唐以來的中國文化,亦莫不受他那種徹悟思想的影響。故六祖實為中國隋唐以後最偉大的人物。”

•“禪宗在唐後宋初,極盛一時,賢首、天台等各宗派得以復興,皆賴禪宗力量的幫助。故中國之有六祖的禪宗,不但佛教深入人心,即各宗派的復興,亦仰其鼻息,由此可見六祖與唐、宋後佛教關係的重大。”……“禪宗在中國得以發揚光大,實不能不歸功於六祖,那末窮本探源,理學又不能不說是淵源於六祖的禪宗了。故中國宋、明以來幾百年來的文化,亦可以說由六祖的禪宗所造成,故六祖實是中國精神建設的成功者。”

•“現在禪宗衰頹,已達到極點。茲欲重為振興,當明五祖傳六祖之道為根本。自民元迄今,人民稍有回心向佛之思想,但中國之佛教,乃禪宗之佛教也,非由禪宗入手,不能奏改善世道之效。”

•“……在敝國則人心趨重性理及自心之修養,古文化之諸子百家,與佛法之大小乘經論皆不甚融洽。逮唐朝慧能大師,直下明心之禪宗始興。推原佛教之所自,流出於佛陀之大菩提心,禪宗在直下印證自心為與佛無二之覺心,一方既窮佛法之根核,一方又適應華人之心理,遂打入華人之心理深處,發舒為宋、明儒者之理學。故隋、唐後之佛教,當以禪宗為中心……”

•“有許多人,往往以為六祖是斫草挑柴的目不識丁者出身,於是就認為佛教應該要完全棄離文字,因六祖不須文字而通達佛理;殊不知六祖是隨時機所宜示現如此,決非目不識丁者,而是成就無量言語文字三昧陀羅尼,非世間博學多聞、世智辯聰者所能望其項背的!”……“六祖明轉八識成四智,即要歸到各人本身上來,要各人自己於轉處不留凡情,即是實現無分別無住相的四智菩提涅槃。平常日用行事,都是安住於四智菩提中,這是何等親切而有味!故六祖不但不目不識丁,而是具大智慧,具足文字語言三昧者,實非凡人所能測度。”

遺體

南華禪寺 六祖惠能真身

南華禪寺 六祖惠能真身六祖惠能圓寂後,他的遺體經處理而保存下來。高80厘米,成跏趺坐。外表上紅褐色漆,漆下有麻布;遺體內除真身骨架,還有鐵條支撐。是以肉身為基礎製作的夾綸生漆造像,其實是一坐式木乃伊。這是臨終時盤腿,坐化後即進行密封和乾燥製成的。

其製作方法可能是:放置一個大缸,架上木座,座下放生石灰和木炭,座上有排漏孔,把坐屍放在木座上,再把另一個大缸覆蓋在上面密封。當屍體腐物滴到生石灰上,便會產生熱氣,水份被吸乾後成為坐式乾屍(木乃伊)。六祖真身在歷史上曾遭受過幾次人為破壞,遺體被打開過,也有過蟻侵。有過多次的修補和油飾,裡面的骨架已經散亂了。

![惠能法師[禪宗六祖] 惠能法師[禪宗六祖]](/img/6/b4d/nBnauM3X3gjMygDM4QjM5IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL0IzL0gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)