刻漏

正文

或稱漏壺,中國古代的漏水計時器。《周禮·夏官》(約公元5世紀成書)中記載有:“挈壺氏:掌挈壺以令軍井,……凡軍事,縣(懸)壺以序聚(柝)。……皆以水火守之,分以日夜。”“序聚”是說根據漏壺的標示按時敲木梆報時的意思。“水火”操作是控制水溫的措施。圖1是現存最古三隻刻漏實物之一,其形制與圖2類似。圖2中壺蓋上的長方孔應是插“箭”的口,“箭”是用竹木製成指示水深的標尺,上面的刻度即標誌時間,下端裝在一個浮體上,隨水面升降。 刻漏

刻漏 刻漏

刻漏 刻漏

刻漏 刻漏

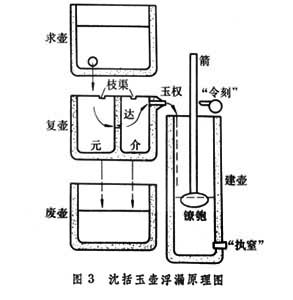

刻漏在燕肅和沈括的刻漏中,影響水流的兩個主要原因互相補償:一是水的粘滯性。當溫度升高時,粘滯度便減小,水流變快;二是水面高度。當溫度升高時表面張力減小,漫溢水面便微微降低,水壓隨之降低而水流變慢。適當選擇結構尺寸,就可以使兩個相反的變化近於完全抵消,達到最佳效果,即是水流受溫度變化的影響極小,刻漏更為準確;可說是世界上最精密的漏水計時器。沈括在《夢溪筆談》中宣稱,他用自己的刻漏證明了古代人從天文觀察中得出的“冬至日行速,夏至日行遲”的結論。

還有一種重要的漏水計時器是秤漏,即不用箭尺而用秤稱量流水的積重而記時,由北魏(5世紀中)道士李蘭首創。宋孫逢吉所著《職官分紀》中有詳細記載。它的穩流方式全然異於漫流:一個銅盆漂浮在一個木桶——水櫃的中央;一個環形木板──“水拍”漂浮在銅盆周圍的水面上;木板上架設虹吸管──“渴烏”,把銅盆中的水引入秤鉤上掛的水桶。銅盆中水量的增減對其中水面相對於虹吸管的高度影響不大。添水時要留心不使氣泡進入虹吸管。大桶的水熱容量大,有平滑溫度起伏的效用(圖4)。實驗證明,這種秤漏的精度並不比沈括的浮漏差很多。

刻漏

刻漏在隋煬帝時代,稱漏曾供皇帝出行之用。旅行中,利用車載或人抬。水拍可以抑制水的盪濺,秤的懸掛系統自然下垂,也較為能適應顛簸。

世界上其他國家古代也發明並發展了漏水計時技術。現存最古的實物是埃及公元前14世紀所制,在盛水容器底有一小孔,水從孔下泄而水面漸低,內側壁上有刻度,以水面所對刻度標示時間。公元前3世紀希臘人法庭上計時,即用漏壺(clepsydra)。後來羅馬人加以改進,使漏水進入一圓柱筒,筒內浮子勻速上升,推動齒輪機構,轉動指針示時。伽利略作落體實驗,也用漏水計時。在歐洲和阿拉伯這種記時裝置一直用到16世紀。

刻漏

刻漏中國天文學史整理研究小組:《中國天文學史》,科學出版社,北京,1981。

中華書局編輯部編:《歷代天文律歷等志彙編》,中華書局,北京,1976。

李志超等:刻漏精度的實驗研究,《浮漏議》考釋,《中國科學技術大學學報》,增刊,1982。