外形特徵

利什曼蟲屬

利什曼蟲屬種類分類

不同的利什曼蟲種類的鑑別不是靠形態特徵﹐而是通過它們對宿主的致病特點﹑抗原結構﹑同功﹑動基體DNA(KDNA)和核酸等的分析來決定。寄生在人體的利什曼蟲主要有杜氏利什曼蟲﹑熱帶利什曼蟲﹑巴西利什曼蟲和墨西哥利什曼蟲﹐寄生在蜥蜴的有鬣蜥利什曼蟲和避疫利什曼蟲等。

寄生病源

利什曼蟲屬

利什曼蟲屬寄宿宿體

所有寄生人體的利什曼蟲都是動物源性的﹐它們的貯存宿主為犬﹑狐﹑嚙齒類等哺乳動物以及某些爬行類如蜥蜴等。

利什曼蟲屬通稱利什曼蟲,寄生在脊椎動物的脾﹑肝﹑骨髓﹑淋巴結﹑黏膜等的網狀內皮系統的巨噬細胞及其它細胞,並在其中進行繁殖。

利什曼蟲屬

利什曼蟲屬不同的利什曼蟲種類的鑑別不是靠形態特徵﹐而是通過它們對宿主的致病特點﹑抗原結構﹑同功﹑動基體DNA(KDNA)和核酸等的分析來決定。寄生在人體的利什曼蟲主要有杜氏利什曼蟲﹑熱帶利什曼蟲﹑巴西利什曼蟲和墨西哥利什曼蟲﹐寄生在蜥蜴的有鬣蜥利什曼蟲和避疫利什曼蟲等。

利什曼蟲屬

利什曼蟲屬所有寄生人體的利什曼蟲都是動物源性的﹐它們的貯存宿主為犬﹑狐﹑嚙齒類等哺乳動物以及某些爬行類如蜥蜴等。

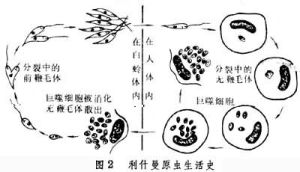

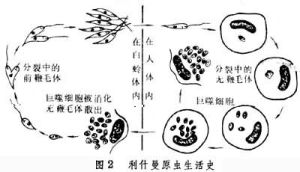

利什曼原蟲的生活史有前鞭毛體和無鞭毛體兩個時期。前者寄生於節肢動物白蛉的消化道內,後者寄生於哺乳動物或爬行動物的細胞內,通過白蛉傳播。對人和哺乳動物致病...

形態 生活史 致病性 導致病症 實驗診斷利什曼氏原蟲引起的寄生蟲病。又稱利什曼氏病。利什曼氏原蟲屬於肉足鞭毛門,鞭毛亞門,動鞭毛綱,動基體目,錐蟲亞目,錐蟲科,利什曼氏原蟲屬。

內容 配圖 所屬分類利什曼病是由利什曼原蟲引起的人畜共患病,可引起人類皮膚及內臟黑熱病。臨床特徵主要表現為長期不規則的發熱、脾臟腫大、貧血、消瘦、白細胞計數減少和血清球蛋白...

病因 流行病學 臨床表現 檢查 診斷利什曼原蟲病是由利什曼屬的各種原蟲所致人獸共患的一種以慢性經過為主的寄生蟲疾病。本病臨診病理特徵為不規則高熱、消瘦、貧血、白細胞減少,肝、脾、淋巴結腫大...

疾病簡介 宿主與寄生部位 地理分布 病原體 生活史利什曼原蟲(Leishmania spp)泛指利什曼蟲屬的錐體蟲科原蟲,是一種會引起利什曼病的寄生蟲,在舊大陸的傳播過程中是利用一種白蛉屬的沙蠅為媒介,...

名詞解釋 遺傳物質 引起疾病 生活史 我國的黑熱病錐體蟲屬,是原生動物門生物,繁殖為縱二分法,蟲體狹長,葉形,一端尖,另一端鈍圓或尖,前端具1根鞭毛。胞核單個,在體中部。寄生於脊椎動物的血液中,以滲透方...

的冒險舞台“神奧地方”。隨後,他們與目標成為頂級協調訓練家的小光和她的波加曼...カリ初バトル!! 波加曼對含羞苞!小光的初次對戰!! 2006年10月...!! 2006年10月26日 DP007 ポッチャマがんばる!! 波加曼...

劇情簡介 角色介紹 製作人員 劇集信息 動畫音樂的冒險舞台“神奧地方”。隨後,他們與目標成為頂級協調訓練家的小光和她的波加曼... DP004 ポッチャマ対スボミー!ヒカリ初バトル!! 波加曼對含羞苞!小光... ポッチャマがんばる!! 波加曼加油!! 2006年11月2日 DP008...

劇情簡介 角色介紹 製作人員 劇集信息 動畫音樂