歷史沿革

第二軍醫大學校門

第二軍醫大學校門1949年1月,淮海戰役勝利結束後,華東軍區兼第三野戰軍黨委決定招生辦學。當年3月。由第三野戰軍前方衛生部和華東醫學院抽調幹部組成招生組,在江蘇省揚州市設立華東醫務幹部學校,不久改名為華東醫學院,共招收新生800餘人。同年6月,學院遷至江蘇省蘇州市滄浪亭。

1949年5月,上海解放,上海市軍事管制委員會軍事接管委員會派員進駐上海江灣區五角場原國民黨國防醫學院,接管了該院校舍和國民黨聯勤第二總醫院的全部設備及院長等工作人員475人。

1949年9月12日,華東軍區人民醫學院正式成立並舉行開學典禮。學院隸屬於華東軍區後勤部。

1950年10月,中央軍委命令,將醫學院命名為中央人民政府人民革命軍事委員會上海軍醫大學,隸屬於中國人民解放軍總後勤部,華東軍區政治部主任舒同題寫了校名。

1951年7月9日,學校正式定名為第二軍醫大學,校名由陳毅元帥題寫。

1954年,制定了軍醫和藥學專業新的教學計畫和大綱,並完善了辦學體系。

1955年,創辦了衛生勤務學系。

1960年,增設了海軍醫學系。

1961年,開始承擔外軍醫學留學生培訓任務。

1969年8月29日,“文化大革命”期間,軍委辦事組批准總後勤部黨委《關於醫科院校調換校址的報告》,第二軍醫大學於當年10月奉命遷至陝西省西安市長樂路第四軍醫大學原校址。

1975年7月,學校經中央軍委批准遷回上海原址。

1969年10月,學校奉命搬遷到西安現第四軍醫大學校址。

1975年7月,學校經中央軍委批准遷回上海原址。

第二軍醫大學校門

第二軍醫大學校門1999年,海軍醫學高等專科學校併入第二軍醫大學。入選國家“211工程”以來,學校教、醫、研等各項工作得到了快速發展,並以優秀成績通過了國家“211工程”三期、軍隊“2110工程”二期和總後“530工程”一期驗收。

2003年,學校獲批全國首個護理學博士學位授權學科。

2016年,學校由隸屬於原中國人民解放軍總後勤部轉隸中國共產黨中央軍事委員會訓練管理部。

2017年6月,因軍隊改革,學校由軍委訓練管理部轉隸海軍,並更名為中國人民解放軍海軍軍醫大學,對外保留第二軍醫大學校名。9月,入圍首批國家“雙一流”世界一流學科建設高校名單。

辦學條件

院系設定

第二軍醫大學海洋軍事醫學院成立大會

第二軍醫大學海洋軍事醫學院成立大會截至2017年8月,海軍醫學系、衛生勤務學系、中醫系均為全軍唯一的專業系,外訓系是全軍唯一的醫學留學生培養基地;開設了臨床醫學(八年制)、臨床醫學(五年制)、中醫學(八年制)、中醫學(五年制)、麻醉學(五年制)、藥學、中藥學、醫學心理學、公共事業管理、生物技術、護理

| 院系學部 | 下設專業 |

| 基礎部 | 基礎醫學、生物學、公共衛生與預防醫學、特種醫學、藥學、生物醫學工程、外國語言文學、計算機科學與技術 |

| 海軍醫學系 | 潛水醫學、軍事航海醫學、軍隊衛生學、防原醫學、防化醫學 |

| 藥學院 | 藥理學、藥物化學、藥劑學、藥物分析學、生藥學、微生物與生化藥學、藥事管理學 |

| 衛勤系 | 衛生勤務 |

| 護理學院 | 護理學 |

| 心理與精神衛生學系 | 基礎心理學、軍事心理學、醫學心理學、精神醫學、臨床精神疾病診治 |

| 熱帶醫學與公共衛生學系 | 熱帶傳染病學、流行病學、環境衛生學、衛生毒理學、生物防禦(微生物)、防化醫學 |

| 外訓系 | ------ |

| 中醫系 | 中醫基礎理論、中藥方劑、經典著作、針灸推拿、中醫外科、中醫內科 |

師資力量

第二軍醫大學

第二軍醫大學中國科學院院士(2名):吳孟超(專職)、陳宜張(專職)

中國工程院院士(5名):孫穎浩(專職)、曹雪濤(專職)、王紅陽(專職)、廖萬清(專職)、夏照帆(專職)

美國護理科學院院士(1名):袁長蓉(專職)

“千人計畫”人選(1名):蔡振宇

“973”首席科學家(8名):曹雪濤、孫穎浩、郭亞軍、潘衛慶、蘇定馮、姜遠英、徐滬濟、曹廣文

“長江學者”(9名):曹雪濤、王紅陽、夏照帆、陳豐原、何成、謝渭芬、盛春泉、陳濤涌、廖專

國家級教學團隊(4個):

| 護理學院教學團隊(負責人姜安麗,2008年) | 醫院管理課程教學團隊(負責人張鷺鷺,2010年) |

| 外科學及野戰外科學教學團隊(負責人景在平,2010年) | 現代生物工程課程教學團隊(負責人焦炳華,2009年) |

學科建設

學科建設

學科建設| 國家重點學科 | |||

| 一級學科 | 二、三級學科 | ||

| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |

| 基礎醫學* | 2個 | 人體解剖與組織胚胎學 | 26個 |

| 免疫學** | |||

| 病原生物學** | |||

| 病理學與病理生理學 | |||

| 法醫學 | |||

| 放射醫學 | |||

| 航空、航天與航海醫學** | |||

| 藥學* | 藥物化學** | ||

| 藥劑學 | |||

| 生藥學 | |||

| 藥物分析化學 | |||

| 微生物與生化藥學 | |||

| 藥理學** | |||

| 生理學** | |||

| 遺傳學** | |||

| 內科學(消化系病)** | |||

| 影像醫學與核醫學** | |||

| 外科學(普外)** | |||

| 外科學(骨外)** | |||

| 外科學(泌尿外)** | |||

| 外科學(胸心外)** | |||

| 外科學(神外) | |||

| 外科學(整形) | |||

| 外科學(燒傷)** | |||

| 外科學(野戰外) | |||

| 中西醫結合臨床** | |||

| 備註:*為一級學科,**為直接獲批的二、三級學科 | |||

| “2110工程”重點學科 | |||

| 後方專業勤務 | 軍事預防與防護醫學 | 軍事航海醫學 | |

| 上海市重點學科 | |||

| 社會醫學與衛生事業管理 | 病原生物學 | 內科學(腎病) | |

| 藥物化學 | 外科學 | 護理學 | |

| 腫瘤學 | |||

| 上海市公共衛生重點學科 | |||

| 災難流行病學 | 放射衛生學 | 循證公共衛生學 | |

| 臨床輸血醫學 | 職業毒理學 | ||

| “530”工程重點建設學科 | |||

| 野戰護理學 | 衛生勤務 | 熱帶醫學 | |

| 中醫中藥野戰套用 | 軍事藥學 | ||

第二軍醫大學

第二軍醫大學 第二軍醫大學教學館

第二軍醫大學教學館基礎醫學

上海市I類高峰學科(1個)

護理學

上海市一流學科(7個)

藥學、護理學、基礎醫學、臨床醫學、中西醫結合、特種醫學、公共管理

博士後科研流動站(7個)

生物學、基礎醫學、臨床醫學、特種醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學

一級學科博士學位授權點(10個)

生物學、基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學、中藥學、護理學、特種醫學、公共管理

專業博士學位授權點(1個)

臨床醫學博士

一級學科碩士學位授權點(20個)

馬克思主義理論、化學、心理學、教育學、外國語言文學、中醫學、軍事後勤學、圖書情報與檔案管理、生物醫學工程、計算機科學與技術、生物學、基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學、中藥學、護理學、特種醫學、公共管理

專業碩士學位授權點(8個)

臨床醫學碩士、口腔醫學碩士、公共衛生碩士、護理碩士、藥學碩士、中藥學碩士、公共管理碩士、軍事碩士

根據2017年8月學校官網顯示,學校擁有國家精品課程4門、軍隊優質課程4門,國家教學團隊和精品課程數量穩居全軍醫科院校之首,入選18篇“全國百篇優秀博士學位論文”,位列中國醫科院校第一。

國家級精品課程(4個):護理學基礎、醫學統計學、藥理學、護理教育學

軍隊優質課程(4個):護理學基礎、醫學統計學、藥理學、護理教育學

學術研究

中國科學院與第二軍醫大學共建的轉化醫學研究院揭牌

中國科學院與第二軍醫大學共建的轉化醫學研究院揭牌根據2017年8月學校官網顯示,學校擁有國家重點實驗室1個,教育部重點實驗室2個,衛生部重點實驗室1個,世界衛生組織在華合作中心2個,國家肝癌科學中心1個,國家臨床醫學研究中心1個,上海市重點實驗室6個。擁有全軍重點實驗室10個(其中免疫與基因治療實驗室、生物信號轉導實驗室和藥物化學實驗室被評為全軍“重中之重”重點建設實驗室),全軍醫學研究所、專病中心26個,上海市“重中之重”臨床醫學中心6個,上海工程技術研究中心2個,上海市海洋局工程技術研究中心1個。設有中國科學院-第二軍醫大學轉化醫學研究院(由中國科學院上海生命科學研究院與第二軍醫大學合作共建)、上海細胞治療研究院2個研究院。

| 國家重點實驗室 / 國家級研究中心 | ||

| 醫學免疫學國家重點實驗室 | 國家消化系統疾病臨床醫學研究中心 | 國家肝癌科學中心 |

| 教育部重點實驗室 | ||

| 分子神經生物學重點實驗室 | 肝癌分子網路調控與靶向干預重點實驗室 | |

| 衛生部重點實驗室 | ||

| 衛生部中國醫學真菌保藏管理中心隱球菌專業實驗室 | ||

| 上海市重點實驗室 | ||

| 上海市醫學生物防護重點實驗室 | 上海市醫學真菌分子生物學重點實驗室 | 上海市藥物(中藥)代謝產物研究重點實驗室 |

| 上海市細胞工程重點實驗室 | 上海免疫學研究重點實驗室 | 上海肝膽腫瘤學重點實驗室 |

| 世界衛生組織在華合作中心 | ||

| 世界衛生組織/熱帶病培訓研究特別規劃署臨床數據管理中心 | 世界衛生組織基因合成與表達合作中心 | |

| 全軍重點實驗室 | ||

| 醫學免疫學實驗室 | 藥物化學實驗室 | 生物信號轉導實驗室 |

| 分子級生物學實驗室 | 肝膽腫瘤研究實驗室 | 臨床免疫實驗室 |

| 消化病研究實驗室 | 心臟外科實驗室 | 藥物分析實驗室 |

| 醫學微生物學實驗室 | ||

| 上海市“重中之重”臨床醫學中心 | ||

| 上海市肝膽外科臨床醫學中心 | 上海市微創臨床醫學中心 | 上海市脊柱外科臨床醫學中心 |

| 上海市胰腺疾病臨床醫學中心 | 上海市燒傷外科臨床醫學中心 | 上海市腎臟病學臨床醫學中心 |

| 上海市工程技術研究中心 | ||

| 上海細胞治療工程技術研究中心 | 上海活性天然產物製備工程技術研究中心 | 上海市海洋局海洋生物醫藥工程技術研究中心 |

科研成果

胡錦濤主席為吳孟超院士頒發國家最高科學技術獎

胡錦濤主席為吳孟超院士頒發國家最高科學技術獎根據2017年8月學校官網顯示,學校還先後牽頭承擔國家“863計畫”、“973計畫”等重點項目140多項、承擔各類研究課題3200餘項,經費總額近15億元,名列全軍前茅;在《自然·免疫學》、《自然·遺傳學》、《柳葉刀》等世界頂級學術雜誌發表論文30餘篇,發表SCI論文共3000多篇,數量躍升全國醫科院校第二,多篇論文入選“中國百篇最具影響優秀國際學術論文”;多項成果入選“中國醫藥十大科技進展”和“中國高等學校十大科技進展”項目,獲批新藥和專利授權數連續多年位居全軍院校第一。

根據2017年8月學校官網顯示,學校先後獲得國家最高科學技術獎1項,國家科學技術進步獎一等獎2項、國家自然科學獎二等獎4項,國家科技進步創新團隊獎1項,國

| 獎項 | 年份 | 獲獎者 |

| 國家最高科學技術獎 | 2005 | 吳孟超 |

| 國家科技進步一等獎(肝臟疾病手術治療的臨床研究) | 1985 | 吳孟超等 |

| 國家自然科學二等獎 (樹突狀細胞的抗原提呈、功能調控及其來源的新基因的功能研究) | 2003 | 曹雪濤等 |

| 惡性腫瘤磷酸化調控的信號傳導研究 | 2006 | 王紅陽等 |

| 惡性腫瘤細胞抗原提呈喝生物調變機理研究 | 2007 | 郭亞軍等 |

| 血壓波動性和器官損傷的研究 | 2009 | 蘇定馮 |

| 國家技術發明二等獎 (瘧疾和矽肺治療新藥羥基哌喹及磷酸鹽) | 1985 | 許德宇等 |

| SM-1在誘導三眼蠶生產超細纖度蠶絲的套用 | 1988 | 劉麗琳等 |

| 腫瘤放療增敏藥甘氨雙唑鈉並獲批化學藥品 | 2005 | 鄭秀龍等 |

| 治療類風濕性關節炎等疾病的抗體融合蛋白藥物並獲批生物製品一類新藥 | 2007 | 郭亞軍等 |

| 年份 | 獲獎人 | 導師 | 題目 |

|---|---|---|---|

| 2001 | 章衛平 | 曹雪濤 | BCL-6同源新型鋅指蛋白DPZF的生物學功能及其作用機理 |

| 2002 | 陳哲宇 | 路長林 | GFR-1與GDNF結合位點分析及其下游信號轉導的研究 |

| 2002 | 趙 健 | 郭亞軍 | 腫瘤抑制基因TIP30對細胞增殖的調節作用及在腫瘤生物治療中的意義 |

| 2002 | 黃 欣 | 曹雪濤 | 凋亡相關蛋白DEDDL在免疫細胞凋亡及活化過程中調控機制的研究 |

| 2003 | 繆朝玉 | 戚中田 | 血管外膜舒張因子的生物學意義 |

| 2004 | 李 楠 | 時玉航 | 人樹突狀細胞來源的新分子Siglec-10和人骨髓基質細胞來源的新分子PHDP的克隆與功能研究 |

| 2005 | 張明徽 | 王榮福 | 脾基質細胞對造血前體細胞的定向誘導作用及對樹突狀細胞生物學特性的影響 |

| 2006 | 陳濤涌 | 張衛東 | 來源於人樹突狀細胞的新型癌基因樣小G蛋白RabJ的生物學功能研究 |

| 2006 | 張 琪 | 安華章 | 雙調控減毒增殖腺病毒CNHK500治療肝癌的實驗研究 |

| 2007 | 郭振紅 | 謝渭芬 | 凋亡信號和免疫微環境對樹突狀細胞的調控作用 |

| 2009 | 韓岩梅 | 姜遠英 | 新型免疫抑制性細胞群(amsc)的發現和功能研究 |

學術期刊

第二軍醫大學學報獲上海高校精品科技期刊獎

第二軍醫大學學報獲上海高校精品科技期刊獎《解放軍護理雜誌》:是中國科技核心期刊、中國科技論文統計源期刊、衛生部人事司專業技術資格評審認定期刊、中國學術期刊綜合評價資料庫統計源期刊。

《JournalofIntegrativeMedicine》(《結合醫學學報:英文版》):是中國科技核心期刊、中國科技論文統計源期刊、上海市科學技術協會系統優秀科技期刊、全國中醫藥優秀期刊、中國學術期刊綜合評價資料庫統計源期刊,由上海市中西醫結合學會和海軍軍醫大學附屬長海醫院主辦。

《藥學實踐雜誌》:是國家級期刊、中國科技核心期刊、中國科技論文統計源期刊、中國學術期刊綜合評價資料庫統計源期刊,由海軍軍醫大學和中國藥學會藥事管理專業委員會主辦。

《藥學服務與研究》:是海軍軍醫大學主管、主辦的中國第一本有關藥學服務方面的專業性學術期刊。

學術交流

第二軍醫大學擁有全軍唯一外軍醫學留學生培養基地

第二軍醫大學擁有全軍唯一外軍醫學留學生培養基地 文化傳統、

校訓

第二軍醫大學校訓:求實創新嚴謹獻身

第二軍醫大學校訓:求實創新嚴謹獻身校徽

校徽

校徽校歌

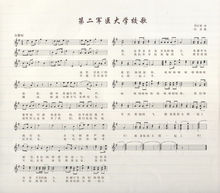

《海軍軍醫大學校歌》 中國人民解放軍第二軍醫大學校歌

中國人民解放軍第二軍醫大學校歌 第二軍醫大學軍體館

第二軍醫大學軍體館作曲:印青

遙望吳淞口的船影傾聽黃浦江的濤聲

繁花綠葉擁抱著校園

中國人民解放軍第二軍醫大學校歌

中國人民解放軍第二軍醫大學校歌

醫學戰線桃李滿軍營

求實創新嚴謹獻身

多彩的理想照亮一生

這裡青春開花的地方

奉獻中有我們錦繡前程

這裡青春開花的地方

奉獻中有我們錦繡前程

軍旗在彩霞里飄動

陳毅元帥書寫光輝校名

前輩用心血培育了我們

我們高高托起醫學彩虹

救死扶傷服務軍民

戎裝披雪繼續長征

我們和軍校展翅同飛

跟著祖國太陽一起上升

我們和軍校展翅同飛

跟著祖國太陽一起上升

大學精神

大學精神:博雅 仁愛 篤行

大學精神:博雅 仁愛 篤行學校領導

現任領導

| 職務 | 姓名 |

| 校長 | 孫穎浩 |

| 政委 | 陳錦華 |

歷任領導

| 姓名 | 職務 | 任職時間 | 姓名 | 職務 | 任職時間 |

| 劉振全 | 校長 | 2008.11-2012.06 | 張雁靈 | 校長 | 2006.08-2008.10 |

| 肖振忠 | 校長 | 2004.06-2006.08 | 曹國慶 | 政委 | 2004.06-2010.08 |

| 李家順 | 校長 | 1998.01-2004.06 | 郭旭恆 | 政委 | 2000.08-2003.11 |

| 王慶舜 | 校長 | 1994.02-1998.01 | 傅翠和 | 政委 | 1992.08-2000.08 |

| 陸增祺 | 校長 | 1992.08-1994.02 | 宋哲存 | 政委 | 1990.06-1992.08 |

| 盧乃禾 | 校長 | 1988.08-1992.08 | 呂壽延 | 政委 | 1983.12-1990.02 |

| 王冠良 | 校長 | 1983.12-1988.08 | 向進 | 校長 | 1978.01-1983.12 |

| 肖振忠 | 副校長 | 1998.01-2004.06 | 李曙光 | 副校長 | 2000.02-2005.11 |

| 黃偉燦 | 副校長 | 2002.02-? | 劉振全 | 副校長 | 2002.10-? |

| 曹雪濤 | 副校長 | 2002.05-2010.8 | 吳燦 | 副校長 | 1998.01-2002.02 |

| 馬振邦 | 副校長 | 1994.08-1995.08 | 傅繼梁 | 副校長 | 1994.06-1998.01 |

| 郭旭恆 | 副校長 | 1993.05-2000.08 | 葉文正 | 副校長 | 1992.08-1994.08 |

| 姜志中 | 副校長 | 1992.02-1992.08 | 張文康 | 副校長 | 1983.12-1990.06 |

| 吳孟超 | 副校長 | 1986.09-1994.06 | 霍新慶 | 副校長 | 1981.06-1988.08 |

| 韓光 | 副校長 | 1980.10-1982.08 | 屠開元 | 副校長 | 1979.04-1987.09 |

| 李寶實 | 副校長 | 1979.04-1987.01 | 陳耀漢 | 副校長 | 1979.01-1983.12 |

| 劉凱夫 | 副校長 | 1979.01-1980.10 | 張良德 | 副校長 | 1975.09-1983.12 |

| 詹彪 | 副校長 | 1971.07-1979.06 | 趙安泰 | 副校長 | 1960.09-1971.07 |

| 應元岳 | 副校長 | 1957.03-1987.09 | 曹國平 | 副校長 | 1952.06-1953.12 |

| 李振湘 | (兼) 副校長 | 1949.09-1953.02 | 馬樹新 | 副政委 | 2001.10-? |

| 許永淮 | 副政委 | 1999.06-2002.01 | 曹礎 | 副政委 | 1981.01-1983.12 |

| 許高群 | 副政委 | 1979.04-1983.12 | 方震 | 副政委 | 1978.05-1980.12 |

| 沈雲康 | 副政委 | 1978.01-1979.04 | 李尚武 | 副政委 | 1975.09-1978.06 |

| 肖進前 | 副政委 | 1964.05-1978.01 | 孫超 | 副政委 | 1953.03-1964.07 |

| 郝香齋 | 副政委 | 1950.08-1952.06 | 丁力 | 顧問 | 1983.12-1985.04 |

| 劉琨如 | 顧問 | 1979.05-1982.08 | 黃鳴駒 | 顧問 | 1979.04-1980.08 |

| 余樹棠 | 顧問 | 1977.10-1978.05 |

附屬醫院

第一附屬醫院

海軍軍醫大學第一附屬醫院(上海長海醫院)創建於1949年7月,始稱華東軍區人民醫學院附屬醫院,1951年7月改稱第二軍醫大學附屬醫院,1958年9月成為海軍軍醫大學第一附屬醫院,是一所學科門類齊全、醫療特色鮮明、綜合實力強勁的現代化大型綜合性醫院。根據2017年10月官網顯示,醫院占地351畝,建築面積68萬平方米,院轄一個中醫系、57個科室,展開床位2100張。醫院1993年被評為首批三級甲等醫院,1999年榮膺“全國百佳醫院”稱號,先後被評為全國“支援西部地區醫院工作先進單位”,全軍“思想政治建設先進單位”、“醫院文化建設先進單位”、“為部隊服務先進醫院”、“創先爭優全軍試點單位”,連續17屆被評為“上海市文明單位”,在上海市醫療行業“萬人問卷調查”中連續6年位居上海市第一。

第二附屬醫院

上海長征醫院

上海長征醫院根據2017年10月官網顯示,醫院學科門類齊全,設有業務科室47個,臨床科室35個,輔診科室12個,臨床教研室20個,有博士授權學科28個,碩士授權學科33個,為臨床博士後流動站。醫院有10個國家重點學科,4個全軍醫學研究所,6個全軍醫學專科技術中心,2個上海市醫學領先專業重點學科,2個上海市臨床醫學中心,是全軍實驗診斷重點實驗室,國家藥品臨床研究基地,軍隊藥品臨床研究基地。

第三附屬醫院

東方肝膽外科醫院

東方肝膽外科醫院根據2017年10月官網顯示,醫院有國家重點學科,國家級繼續醫學教育基地,全軍肝膽外科專科中心,全軍肝膽外科研究所,國家教育部和全軍重點實驗室,軍隊“重中之重”建設學科,上海市醫學領先專業重點學科,上海市重中之重臨床醫學中心。醫院全年門診量24.8萬餘人次,出院2.8萬餘人次,手術例次7900餘人次。

附屬公利醫院

上海市浦東新區公利醫院

上海市浦東新區公利醫院公利醫院建院於1943年,1995年被上海市衛生局批准為二級甲等醫院。2012年成為第二軍醫大學臨床醫學院,2014年成為第二軍醫大學附屬醫院。自1997年以來,醫院連續獲得上海市文明單位稱號,是上海市志願者服務基地,上海市模範職工之家。公利醫院是國內率先實行信息化管理、嘗試JCI管理的醫院之一;是全國綜合醫院中醫藥工作示範單位,中國疾病與健康管理協會健康管理示範醫院;是上海市住院醫師規範化培訓全科醫學科、內科、外科和康復醫學科、急診科、婦產科培訓基地;是上海市住院醫師規範化培訓神經內科、醫學影像科、康復醫學科和眼科教學基地;是國家自然科學基金項目依託單位;是浦東新區衛生專業能力臨床培訓基地;擁有浦東醫療系統首家院士工作站。

傑出校友

李素芝:專業技術少將,主任醫師,博士生導師,曾任西藏軍區副司令員兼西藏軍區總醫院院長,現任西藏自治區政協副主席、黨組副書記;1976年7月畢業於第二軍醫大學軍醫系。韓雅玲:中國工程院院士,專業技術少將,主任醫師,博士生導師,現任瀋陽軍區總醫院副院長兼全軍心血管病研究所所長、心血管內科主任,心血管內科教授,第四軍醫大學、大連醫科大學兼職教授,國家藥品評審專家。

高春芳:肛腸外科專家,享受國務院特殊津貼,專業技術少將,主任醫師,博士生導師,現任濟南軍區第150中心醫院院長兼全軍肛腸外科研究所所長,兼任第二軍醫大學教授、全軍醫學科學技術委員會常委、全軍肛腸學會主任委員、全軍普通外科學會副主任委員、中國衛生法學會會長、濟南軍區醫學專業高職評審外科組長等職務;1972年考入第二軍醫大學。

孫君泓:曾任第二軍醫大學副教授、上海長征醫院副主任醫師、世界華人移植學會副主席,現任澳大利亞澳華科學技術協會董事會主席、澳大利亞國家肝移植中心首席科學家、國務院僑辦海外專家諮詢委員會委員、中國科學院海外評審專家、中國對外套用技術交流促進會海外高級顧問等職務;1974年畢業於第二軍醫大學,隨後在上海長征醫院任外科醫師,1985年獲碩士學位。

劉明耀:現任多倫多大學教授、多倫多總醫院研究所資深科學家、多倫多總醫院科研教育訓練中心主任、多倫多大學醫學院國際研究中心主任;1986年獲第二軍醫大學病理生理學醫學碩士學位。

陳海星:創辦加拿大生物科技界著名的基因檢測企業ACGT公司,曾任加拿大遺傳疾病研究所DNA中心實驗室主任、ACGT公司總經理,現任蘇州星雨生物技術有限公司總經理;本科畢業於第二軍醫大學。

徐建農:1993年獲第二軍醫大學博士學位,之後任教於第二軍醫大學寄生蟲學教研室,1998-2003年在紐約大學醫學與分子寄生蟲學系進行博士後研究,在蚊媒生物學研究領域成績突出,現任美國新墨西哥州立大學生物學系教授。

巫凌剛:神經科學家,美國國立衛生研究院高級研究員,畢業於第二軍醫大學80級海醫系。

馮根生:美國加州大學聖地亞哥分校醫學院病理學於分子生物學教授,1987屆校友。

楊向群:第二軍醫大學解剖學教研室主任、教授;1987年畢業於第二軍醫大學軍醫系,1992年獲碩士學位,1997年獲博士學位,2002年至2004年美國密西根州立大學博士後;曾任中國力學學會生物力學專業委員會委員和上海市力學學會生物力學專業委員會委員,現任軍隊醫學科學技術委員會解剖組織胚胎專業委員會委員、上海市解剖學會理事、《解剖學雜誌》編委。

唐鵬舉:主任醫師、教授,畢業於第二軍醫大學;曾於北京、上海等各大三甲部隊醫院坐診,後調任北京軍區256醫院肝病診療中心,現為中華醫學會會員、中國傳染防治中心醫學顧問、全軍傳染病專業委員會委員、軍隊肝病與感染專業委員會委員、全軍肝病診療學科帶頭人、全軍肝病專家援疆專家團組長。

宋關鴻:美國國立過敏與傳染病研究所研究員,第二軍醫大學美國紐約校友會秘書長;1987年畢業於第二軍醫大學,曾任教於第二軍醫大學病原生物學教研室。

吳孟超:中國科學院院士,曾任上海第二軍醫大學附屬長海醫院外科教研室副主任,普通外科副主任、主任,肝膽外科主任,第二軍醫大學副校長和解放軍醫學科學技術委員會副主任、中華醫學會副會長等職務;現任第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院院長、中國人民解放軍肝膽外科研究所所長、總後勤部衛生部專家組副組長。

李家順:骨科教授,主任醫師,博士生導師,享受國務院特殊津貼;1967年12月畢業於第二軍醫大學海醫系,1984年2月獲醫學碩士學位;先後擔任第二軍醫大學附屬長征醫院骨科副主任、副院長,附屬長海醫院副院長,長征醫院院長,全軍骨科研究所所長,第二軍醫大學校長和上海市醫學會副會長等職務。

曹雪濤:中國工程院院士,德國科學院外籍院士,法國醫學科學院外籍院士,英國醫學科學院外籍院士,美國國家醫學院外籍院士,曾任中國醫學科學院院長、北京協和醫學院校長,現任南開大學校長兼全球慢性疾病防控聯盟主席、亞太免疫學會聯盟秘書長、中國生物醫學工程學會理事長;1981-1990年在第二軍醫大學攻讀本科、碩士、博士學位;1990-2010年於第二軍醫大學擔任免疫學教研室講師、教授,免疫學教研室副主任、主任,第二軍醫大學副校長兼免疫學研究所所長、全軍免疫與基因治療重點實驗室主任、醫學免疫學國家重點實驗室主任。