概述

白毛女-傳說

白毛女-傳說《白毛女》是根據民間傳說改編的歌劇、電影故事片、京劇、舞劇。故事情節起源於晉察冀邊區白毛仙姑的民間傳說:一個山洞裡,住著一個渾身長滿白毛的“仙姑”,她法力無邊,懲惡揚善,扶正祛邪,主宰人間的一切禍福……這就是《白毛女》故事最原始的由來。

1945年,延安魯迅藝術學院據此集體創作出歌劇《白毛女》。中華人民共和國建立後,根據歌劇題材,改寫成電影故事片、京劇、舞劇、歌劇。延安魯迅藝術學院集體創作。賀敬之、丁毅執筆,馬可、張魯、瞿維、煥之、向隅、陳紫、劉熾等作曲。1945年初作於延安,同年4月為中國共產黨第七次全國代表大會演出,受到熱烈歡迎,後在解放區各地陸續上演,深受廣大人民和八路軍官兵的喜愛。

內容簡介

白毛女

白毛女於是喜兒做了黃世仁的小老婆,被玩弄後拋棄,然後每天遭受黃世仁他大老婆的毆打和虐待。貶為女奴,過著淒涼的生活。

喜兒的男朋友大春就去當兵了。喜兒終於忍受不了,就逃跑了,黃世仁帶人去追,喜兒假裝跳崖,逃過一劫。

然後,喜兒殺死了山神廟的和尚們,每天躲在山神廟裡偷吃供品,過著殺人越貨的生活。加上她的頭髮全部變成白色,所以村民們都怕她,以為她是鬼。

然後共產黨開進來,由大春帶頭。到鬧鬼的山神廟裡破除迷信。

他們成功地抓住了喜兒,嚴刑拷打,屈打成招,又把她的頭髮剃光,用童子尿和黑狗血潑她,希望消除女妖的法力,後來大春認出了那是自己的愛人,立即制止了他的同志們。

於是,共產黨們聽說了喜兒的遭遇以後,非常同情,就一起進了村里,把黃世仁和他大老婆殺了,把他們家的財產全部分給貧苦大眾。

而喜兒非常快樂地和大春結婚了,兩人一起積極投身共產黨。

劇本

地主惡霸黃世仁逼死佃戶楊白勞,污辱其女喜兒,喜兒被迫逃入深山成了“白毛女”。八路軍來到了該地區,喜兒重見天日。其主題是“舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人”。採用中國北方民間音樂的曲調,吸收了戲曲音樂及其表現手法,並借鑑西歐歌劇的創作經驗,是在新秧歌運動基礎上發展起來的中國第一部新歌劇。劇中的“紅頭繩”、“漫天風雪一片白”、“我說、我說”等,都是音樂會上的保留曲目。

電影故事片

東北電影製片廠(長春電影製片廠前身)1950年攝製 。

白毛女-電影

白毛女-電影由水華、王濱、楊潤身根據同名歌劇改編。

主要演員有田華、李百萬、陳強等。

影片在忠實於原作的基礎上有所創新和突破 。1957年在文化部優秀影片評獎中獲故事片一等獎;獲1951年第六屆卡羅維發利國際電影節特別榮譽獎 。

影片根據延安魯迅文學院集體創作,賀敬之、丁毅執筆的同名歌劇改編。歌劇的題材來源,是1938年開始流傳於晉察冀邊區的"白毛仙姑"的民間傳奇故事。影片採用了中國古典白話小說的結構方法,打破舞台劇的時空局限,以喜兒的命運為中心主線紐結人物關係,展開悲歡離合、盪氣迴腸的傳奇故事。影片在出色地運用了電影獨特的表現手段的同時,大量使用了原歌劇中優美動人的民歌插曲。其中的《北風吹》唱段在中國是家喻戶曉,至今仍然傳唱不衰。扮演喜兒的田華則因為《白毛女》的巨大成功迅速成為新中國電影中的一顆耀眼的明星。

新歌劇

白毛女

白毛女創作背景《白毛女》是在毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》的精神指引下誕生的大型新歌劇。是1945年延安魯迅藝術學院集體創作的。根據1940年流傳在晉察冀邊區一帶“白毛仙姑”的民間故事加工改編而成的。

主題劇本通過楊白勞和喜兒父女兩代人的悲慘遭遇,深刻揭示了地主和農民之間的尖銳矛盾,憤怒控訴了地主階級的罪惡,形象地說明了“舊社會把人逼成‘鬼’,新社會把‘鬼’變成人”的主題,指出了農民翻身解放的必由之路。

2、喜兒形象簡析。

喜兒是《白毛女》的主人公。美麗天真,勤勞純潔,跟父艱難度日,父慘死後,受到黃世仁家殘酷虐待,激起仇恨、反抗怒火,逃進深山,以驚人毅力苦熬歲月,等待報仇一天。雖已滿頭白髮,終於迎來“太陽底下把冤伸”的一天。

她的悲慘命運,是舊中國廣大農民,特別是婦女的苦難典型,她的頑強反抗精神,凝聚了我國農民在惡勢力下不屈不撓的反抗意志和復仇願望。

3、楊白勞形象簡談。

楊白勞是喜兒的父親,是與喜兒相對照的形象。他勤勞善良,對生活要求很低,年關躲債七天,但忍耐使他遭受地主更殘酷的剝削和壓迫,雖看清地主等的反動本質,卻看不到出路,沒能反抗,賣女後,痛苦自殺。

他的形象告訴人們:勞動人民不奮起反抗舊制度,非但不能改變苦難的命運,反而會被舊社會所吞吃。

4、《白毛女》在歌劇藝術形式上的獨特創造。

《白毛女》是詩、歌、舞三者融合的民族新歌劇。

第一,歌劇情節結構,吸取民族傳統戲曲的分場方法,場景變換多樣靈活。

第二,歌劇的語言繼承了中國戲曲的唱白兼用的優良傳統。

第三,歌劇的音樂,以北方民歌和傳統戲曲音樂為素材,並加以發揮創造,又吸收了西洋歌劇音樂的某些表現方法,具有獨特的民族風味。

第四,歌劇的表演,學習了中國傳統戲曲的表演手段,適當注意舞蹈身段和念白韻律,同時,又學習了話劇台詞的念法,既優美又自然,接近生活。

京劇

馬少波 、范鈞宏1958年根據歌劇《白毛女》改編。中國京劇院演出。李少春飾楊白勞,杜近芳飾喜兒,葉盛蘭飾王大春,袁世海飾黃世仁。除運用京劇

白毛女

白毛女唱、念、做、打等表演手段和傳統程式,還根據內容需要,在劇本、表演、音樂、舞台美術等方面做了革新的嘗試。

劇情:

抗戰前,陝北地主黃世仁逼佃戶楊白勞以女喜兒頂租,楊白勞悲憤自殺,黃世仁搶去喜兒。 已與喜人訂婚的主大春,夜入黃家營救喜兒,驚動了守友人,不得已逃走。喜兒飽受凌辱與虐待。黃家女仆張二嬸幫助喜兒逃出黃家,藏在深山數年,登發變白,村民以為神,號稱“白毛仙姑”,香火不斷,喜兒賴以得生。八路軍解放了陝北,大春已成為戰士回鄉。聽說仙姑的事,乘夜偵察,與喜兒重逢。在民眾鬥爭會上;判處黃世仁死刑,喜兒重返家園。

舞劇

簡介

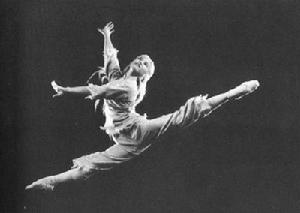

1964年上海舞蹈學校根據同名歌劇改編。藝術指導黃佐臨,編導胡蓉蓉等。主要演員有顧峽美、蔡國英和凌桂明。後逐漸發展成大型舞劇。1965年首演。舞劇塑造了喜兒、大春、楊白勞等舞蹈形象,在芭蕾基本技巧的基礎上,融匯了豐富的中國民間舞蹈。是芭蕾舞和民族舞結合的典範。是文化大革命中八個樣板戲之一。

演出單位:上海市舞蹈學校

創作者藝術指導:佐臨。

編導:胡蓉蓉、傅艾棣、程代輝、林泱泱。

作曲:嚴金萱(“北風吹”等系歌劇原曲)。

配器:陳本洪、張鴻翔、陳燮陽。

舞美設計:胡冠時、杜時象、朱士揚(景),張小舟(燈光),李蘇恩等(服裝),程漪芸(化妝)。

出者主要演員:蔡國英(飾喜兒),顧峽美(飾白毛女),凌桂明(飾王大春),孔令璋(飾趙大叔),董錫麟(飾楊白勞),徐珏(飾張二嬸),王國俊(飾黃世仁),陳才喜(飾穆仁智),傅艾棣(飾黃母)。

樂隊:上海舞校管弦樂隊。

伴唱:上海廣播文工團。

獨唱:朱逢博、劉文炳等。

指揮:樊承武。

創作背景

1943年5月,由延安魯迅藝術學院集體創作,賀敬之、丁毅執筆寫作的歌劇《白毛女》在延安公演。

3月,西北戰地服務團從晉察冀前方回到延安,帶回了民間傳說“白毛仙姑”的記錄本。內容敘述一個被地主迫害的農村少女隻身逃入深山,在山洞中堅持生活多年,因缺少陽光與鹽,全身毛髮變白,又因偷取廟中供果,被附近村民稱為“白毛仙姑”。後來在八路軍的搭救下,她得到了解放。這些生動的情節吸引了人們。為了向即將召開的黨的第七次代表大會獻禮,魯藝師生決定以它為題材,創作一個大型的新型歌劇。

起初,有人認為這是個神鬼故事,沒有思想意義;有人則認為此題材只能編成破除迷信的戲。經過討論,大家認識到這個故事帶著濃厚的傳奇性,包“舊社會把人逼成‘鬼’,新社會把‘鬼’變成人”的深刻思想。演出第一場的觀眾是中共“七大”的全體代表,毛澤東、周恩來和其他中共領導人出席觀看。觀後,中共中央辦公廳傳達了毛澤東、周恩來和其他中共領導人的三點意見:第一,這個戲是非常適合時宜的;第二,黃世仁應該槍斃;第三,藝術上是成功的。傳達者解釋這些意見說:中國革命的基本問題是農民問題,所謂農民問題主要就是農民反對地主階級剝削的問題。在抗日戰爭勝利後,這種階級鬥爭必然尖銳起來,這個戲既然反映了這種現實,一定會廣泛地流行起來。該劇在延安演出30多場,受到空前熱烈的歡迎,每演至精彩處掌聲雷動經久不息,每至悲哀處,台下總是一片啼噓聲,有人甚至從第一幕至第六幕,眼淚始終未乾,有一戰士竟衝上台去要殺劇中地主黃世仁。人們稱讚台上台下感情交融的情景為“翻身人看翻身戲”。

劇情介紹

序幕

白毛女-芭蕾

白毛女-芭蕾解放前,黃世仁家大門口。被殘酷壓迫的農民們,被鞭笞著走過黃家大門。歌聲:“多少長工被奴役,多少喜兒遭迫害。訴不盡的仇恨啊,匯成滔天江海!……”

第一場

抗日戰爭時期,河北楊各莊,楊白勞家,除夕。

喜兒正歡歡喜喜準備過年,楊白勞躲債剛回來。惡霸地主黃世仁帶狗腿子穆仁智闖進楊白勞的家,要逼喜兒抵債。楊白勞堅決反抗,被活活逼死。王大春和鄉親們趕來,黃世仁開槍阻住眾人,硬把喜兒搶走。

王大春等要和敵人拚命,地下黨員趙大叔勸阻,讓他們去參加八路軍,鬧革命。

第二場

黃世仁家。喜兒受盡凌辱,終於在張二嬸的幫助下逃出了黃家。

第三場

蘆葦塘邊。喜兒躲進蘆葦叢中,穆仁智等追來,在河邊發現喜兒失落的鞋子,認為她已投河而死,揚長而去。喜兒逃脫後滿腔仇恨,發奮高歌:“我不死,我要活,我要報仇!”

第四場

荒山。喜兒在山中與風雪、野獸搏鬥,幾番春秋,一頭青絲變白髮……她更加勇敢地等待報仇的時機。

第五場

解放了的楊各莊村頭。八路軍中的王大春和小分隊在開展減租反霸鬥爭。張二嬸對他們訴說喜兒的遭遇。趙大叔和王大春號召軍民團結起來和漢奸地主黃世仁鬥爭。黃家的丫環來報告:“黃世仁要逃跑。”趙大叔和王大春等立即追擊。

第六場

奶奶廟中。黃世仁、穆仁智逃跑途中躲進廟中避雨。白毛女喜兒也在廟中,見到不共戴天的仇敵,追打黃世仁和穆仁智。趙大叔、王大春等追至奶奶廟,發現黃世仁雨傘,眾人追了下去。大春在廟中搜尋,發現了白毛女喜兒,將其尾隨其後。

第七場

白毛女喜兒回到山洞,王大春趕來,二人終於相認。王大春帶著白毛女喜兒迎著太陽走出山洞。

第八場

廣場。喜兒回到家鄉,見到親人:“千年的仇要報,萬年的冤要伸。”喜兒向八路軍控訴了黃世仁的罪惡,民眾也紛紛起來控訴,要求嚴懲漢奸惡霸黃世仁。

尾聲

大春帶領八路軍小分隊奔赴前線,白毛女喜兒和一些青年參加了人民軍隊——革命向前進……

演出大事記

本劇是依據著名歌劇《白毛女》改編、創作的,是在周恩來總理提出的“革命化、民族化、大眾化”的文藝改革的號召下編演成功的中國芭蕾舞劇。1965年在上海首演期間周總理、陳毅副總理觀看了演出,認為“基礎很好,方向對頭”。繼而為緬甸和剛果等國國賓及各國使節演出,獲得好評。1966年“五一”節在北京,劉少奇、周恩來、鄧小平等黨和國家領導人陪同阿爾巴尼亞等國國賓觀看演出並與演員合影。

1967年晉京在人大小禮堂匯報演出,毛澤東主席等觀看,並非常高興地與演員合影留念。1983年為紀念毛主席誕生九十周年再次公演。本劇曾先後赴朝鮮、日本、法國、加拿大等國訪問演出;由上海電影製片廠拍成舞劇藝術片。本劇上演以來,相繼有二十四個省市藝術團體和中國鐵路文工團、中國歌劇舞劇院芭蕾舞團、北京舞蹈學校等學習演出。1994年被評為“中華民族二十世紀經典舞蹈作品”。

解放了的楊各莊村頭。八路軍中的王大春和小分隊在開展減租反霸鬥爭。張二嬸對他們訴說喜兒的遭遇。趙大叔和王大春號召軍民團結起來和漢奸地主黃世仁鬥爭。黃家的丫環來報告:“黃世仁要逃跑。”趙大叔和王大春等立即追擊。

松山芭蕾舞團

早在1958年即中日邦交正常化之前,松山芭蕾舞團就衝破阻力,來中國上演芭蕾舞劇《白毛女》。中國觀眾第一次在芭蕾舞台上看到了大家所熟悉的白毛女的形象,主演松山樹子因此被稱為芭蕾“白毛女”的“祖奶奶”。近50年來,該團多次訪華演出,堅持進行廣泛的中日文化交流,受到毛澤東、周恩來、鄧小平、江澤民、胡錦濤等國家領導人的接見。

白毛女

白毛女1952年,周恩來總理向戰後第一個到中國訪問的日本國會議員帆足計贈送了電影《白毛女》。清水正夫、松山樹子夫婦看了電影《白毛女》之後,被人類戰勝苦難走出苦難積極向上的精神感動,在中國方面有關人士的協助下,將《白毛女》改編成芭蕾舞,1955年2月在東京首演,獲得成功。6月,在赫爾辛基舉行的世界和平大會上,松山樹子見到中國代表團團長郭沫若,從此松山芭蕾舞團與中國結下了不解之緣。同年7月,松山芭蕾舞團訪華,周總理特意把王昆、田華找來,安排了中國和日本的“白毛女”團聚。1958年,松山芭蕾舞團來華演出芭蕾舞劇《白毛女》。

松山芭蕾舞團是第一個把中國電影《白毛女》製作成同名芭蕾舞劇的藝術團體,他們此舉比中國要早9年。1964年,松山芭蕾舞團進行第2次訪華演出時,全體演員受到毛澤東、周恩來、朱德等中國國家領導人的接見。松山回憶道:“在和毛主席交談過程中,他多次對我說的一句話就是‘你們是老前輩了!’毛主席稱我們為老前輩,我們很難為情,這是由於中國從這一年開始,全面開展了京劇現代化和古典藝術的改革,而我們則已經把《白毛女》改編成了芭蕾舞。所以稱我們為老前輩,以此來鼓勵我們。”

劇本的改變

60年來劇本修改7次 不同版本故事情節有差異

“文革”結束後,《白毛女》又進行了大幅度的修改,逐漸恢復了本來面目,並與《紅色娘子軍》一起,成為中國芭蕾舞劇的經典之作。60年過去了,《白毛女》在作者的親自主持下共有7次修改才出版正式劇本。而由各地文工團、軍隊文工團、工人演出隊、農民演出隊自行翻印的非正式演出劇本不計其數。

《白毛女》的修改細節

最初的《白毛女》,“喜兒”遭受“黃世仁”的污辱並生下“小喜兒”之後,仍對“黃世仁”抱有幻想。這一情節在演出時遭到很多指責——“喜兒”忘卻殺父之仇而幻想委身“黃世仁”,似乎並不符合人物性格發展的邏輯。於是,這一情節便進行了修改———到後來演變為電影和芭蕾舞劇時,為讓故事更具悲劇性,“小喜兒”因為饑寒交迫死在山洞裡。1946年,《白毛女》在張家口演出,為了配合當時的革命形勢,增添過趙老漢講述紅軍故事的情節。此後,劇本又逐漸增加了“大春”、“大鎖”痛打“穆仁智”,“大春”在趙老漢指點下投奔紅軍,後來又回到家鄉開展反霸鬥爭等重要情節。原劇中還有“喜兒”在山洞生活的一幕,因與主題少有關聯,最終被全部刪去。《白毛女》的結局也有過重大改變——原先“喜兒”被救出後並沒有跟“大春”結婚,後來為了照顧觀眾的強烈要求,兩人“從此幸福地生活在一起”。

而在“革命樣板戲”《白毛女》中,楊白勞這個形象已經變了一個性格。他沒有被迫賣掉女兒,而是在黃家派人來搶喜兒的時候,掄起扁擔把他們打得落花流水。黃世仁不得不掏槍打死楊白勞才把喜兒搶走。舞劇中喜兒形象的鬥爭性也明顯加強,到黃家後喜兒英勇不屈,黃世仁不但不能侮辱她,反而被打得狼狽不堪。為喜兒配寫的唱詞改得更有階級性,她和黃家的衝突中充滿了階級仇恨。

新版舞劇《白毛女》強調藝術性 “喜兒”表現得更人性化

新版第三代《白毛女》刪掉了鬥地主、燒地契、白毛女參軍等內容,而更加強調藝術的回歸,在舞蹈技巧和觀賞性上有了提高,氣勢更恢宏,感覺也會更加現代,與前兩代已有本質上的不同。新一代“喜兒”在舞台上不再瞪眼睛、揮拳頭,顯得那么臉譜化和模式化了。整台《白毛女》加強了舞蹈的技術性難度,演員表演時更趨向於突出人物的內心情感的抒發。同時,現在這批演員在舞蹈lass=innerlink>音樂感和藝術表現力上已經完全超越了前輩。

更有意思的是,在過去的《白毛女》中,大春在大年三十給喜兒送去白面,喜兒回贈大春一把鐮刀;而現在的芭蕾舞《白毛女》中,喜兒回贈大春的禮物改成了自己繡的荷包。比起40年前問世的作品,新版本的情節雖大大濃縮,但戲劇衝突依然精彩。同時,該劇的音樂保留了中國民族歌劇的痕跡,套用了大量的對唱、合唱和民間音樂,迥異於西方古典芭蕾舞,充分體現了我國民族芭蕾的特色,“中國味”更濃了。

第三代“喜兒”的扮演者季萍萍表示,自己在演出時更突出了“喜兒”豐富的內心情感變化,讓“喜兒”表現得更加人性化。新版《白毛女》的演出由第二代“白毛女”辛麗麗擔任藝術指導,新一代舞蹈家余曉偉、季萍萍、陳真榮分別出演白毛女、喜兒和大春。