香稻村位於湖南省益陽市大通湖區金盆鎮,毗鄰東洞庭湖。地形為典型的

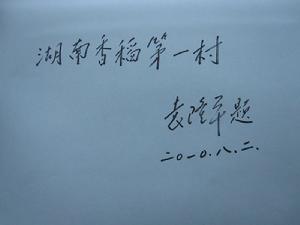

湖南香稻第一村

湖南香稻第一村2000年8月,根據湖南省委、省政府《關於國有大中型農場體制改革的意見》檔案精神,原國營金盆農場正式撤場建鎮,原一分場六隊、七隊、農科所合併組成新的香稻村。村名的由來是因為在20世紀80年代,著名農藝師師尚才研製出一種甘香可口的優質香稻,在當地廣為種植,香稻米、香稻酒曾名噪一時,故以“香稻”命名村莊。

全村耕田總面積3011畝,盛產水稻、棉花,是典型的農業村。總人口1437人,村民構成除湖南本省人外,雲南、貴州、四川、湖北的移民約占3/5,全村沒有大的宗族,沒有統一的方言,多元文化特色濃郁。在村里,可以

快樂的香稻村民

快樂的香稻村民現階段,香稻村經濟產業以水稻種植為主,普遍種植師尚才培育的香稻 “早香17”。中國工程院院士、雜交水稻之父袁隆平親筆為香稻村題名——“湖南香稻第一村”。並給予該香稻高度評價:“香氣撲鼻,柔軟可口,的確是一個很好的香稻品種,建議介紹到外貿部門,看有無可能做為優質米出口”。因此,培育“香稻”產業,打造“特色”品牌,建立“特供”基地,發展“訂單”農業,成為現階段村域經濟建設、實現跨越發展的主要方向。

二、農墾精神——村莊魂

香稻村脫胎於國營農場,農墾精神是村莊之魂,團隊精神氛圍極為濃厚。據《國營金盆農場志》記載:“自1951年3月建立國營金盆農場以來,來自

農墾區原生態風景

農墾區原生態風景一是“艱苦奮鬥,勇於開拓”。當年參與拓荒的老職工多用“戰鬥”來詮釋拓荒創業的全部。如:春耕戰鼓、秋收戰場、防汛戰線、冬修戰地、兵團作戰、聯合作戰、連續作戰、投入戰鬥、結束戰鬥……據老輩人講:拓荒創業的時候,農工稱為“戰士”,一起共過事的稱為“戰友”。防汛搶險,手挽手在洪水中堵缺口打抱圍恰如戰場;餐風飲露、圍湖開荒,冰天雪地里築堤開溝、壘壩搭橋正如戰鬥;田間勞動如搶收、搶插、搶風暴,那緊張和激烈,那種堅決果敢,那種奮不顧身,就是戰鬥中的衝鋒陷陣、赴湯蹈火。村裡的老農墾人都參加過這些“戰鬥”,都對這片親手開拓出來的家園懷有異常深厚的感情,並將寶貴的農墾精神傳承後輩。

二是“大情大義、感恩圖報”。在村莊的拓荒史中,有一群特殊的人。那就是回響“上山下鄉”的號召,“接受貧下中農再教育”插隊落戶的知識青年。1984年春天,農場黨委宣傳部曾經收到一位在香稻村(原一分場六隊)插過隊的長沙知青的來信,這樣描述他在農場插隊的日子:“教我一手執鞭一手扶犁催打牛屁股翻耕生荒地使之開花結果的土地,為我排擠毒膿包紮傷口敷貼膏藥然後悄悄洗滌一身泥漿衣褲晾在禾場的土地、苦樂與共難捨難分的土地——這裡我的第二故鄉呵!”現在讀來仍讓人動容,是友愛撫慰了新人,是情義融合了心靈,是農墾精神讓我們人生的路受益無窮。“來到這片土地,熱愛這片土地,建設這片土地,感恩這片土地”,不僅僅是一代知識青年的選擇,更是新時代的農村建設者——我們大學生村官的心聲!

三是“顧全大局、無私奉獻”。漫步在廣袤平坦,旱澇保收的肥田沃土上,從農墾歷史中走過來的人總容易浮現出這樣一幅圖景:一米深的淤

烙在心裡的農墾精神

烙在心裡的農墾精神歷經半個世紀的農墾開拓創下了村莊的基業,農墾人的貢獻和農墾精神融為一體、薪火相傳。讓香稻村站在新的起點上,團結全體鄉親高歌猛進,共建和諧,同奔小康,開創新的美好前景!

三、大愛無言——村莊人

清晨,78歲的師尚才總會輕輕推開房門,來到離家100米遠的試驗田中,仔細觀測記錄著香稻亞種——早香17的長勢。四十年來,他天天如此,默默

香稻培育者師尚才老先生

香稻培育者師尚才老先生1961年3月8日,23歲的師尚才坐在北京開往湖南的火車上,他的檔案上清晰地標註著:雲南昆明人,大學學歷,青年科研骨幹,從中國農業科學院調往國營金盆農場。“到祖國最需要的地方去,廣闊天地大有作為”是那個時代最為響亮的口號,年青的師同志自然也不例外,他只想快點來到那片洞庭湖畔的沃土,傾己所能開展水稻科研,為黨和國家多做貢獻。

“香稻、大稻、油稻,在這三個方向,一定要乾出點名堂。”抵達農場的第一天,他在日記本上這樣寫道。往後,金盆農場的職工們總能看到這樣一幅情景,不管晴天雨天,颳風打雷,農科所的技術員小師總會按時到試驗田中育種,觀測稻子的長勢。而他宿舍里的燈光,經常是徹夜不熄。參觀過他房間的人說,這位大學生的屋裡凌亂不堪,堆滿了各色農業書籍。

二十年過去,彈指一揮間。1982年,早已是科學的春天。在長沙省委招待所里,當年的“小師”現在被同行們尊稱為“老師”,他培育出了香稻三個品種兩個品系,正等待接受專家鑑定。旁邊端茶遞水的服務員傳言:“昨天用這個稻子試著煮飯,噴香的味道,幾層樓都聞得見”。鑑定會上,師尚才的老師,國家農科院副院長林山過來了,雜交水稻的培育者袁隆平也過來了,他們仔細品評著香稻,不約而同地在品質鑑定卡上寫下褒揚的評語。“香氣撲鼻,柔軟可口,的確是一個很好的香稻品種,建議介紹到外貿部門,看有無可能做為優質米出口”袁隆平這樣寫道。他還邀請師尚才到安江農校的家中去做水稻育種學術交流。多年後,師老仍清晰地記得這一幕,他感嘆道:“我們這一代人,都是紮根農村的水稻科學播種者。和袁老師相比,我只做出了平凡的事業,但我們都是為了同一個夢想,我問心無愧。”

八十年代對師尚才來說,是收穫的季節,更是擁抱夢想的年代。他的科研事業達到了輝煌的頂峰。三種香稻品型在全省推廣,據統計種植面積達5萬畝,其中的早香17獲得全國食品博覽會銀獎。在他的指導下,金盆農場職工完全掌握了香稻種植技術,並開發出“香稻酒”等名優衍生產品。甚至,他所居住的村莊也因盛產香稻而命名為“香稻村”。

翻開發黃的相冊,重新回憶起過去的時光,師老先生仍是無限感慨:“我

香稻育種室——師尚才的會客廳

香稻育種室——師尚才的會客廳現在的師尚才,還帶著老伴居住在農場時期的老平房裡,自己養豬種菜,生活水準與普通農民沒有差別。在掛著“陋室修德,自得其所”的堂屋裡,有人曾問起他:“從北京到這窮鄉僻壤,以前的同學都成了大學裡的知名教授,你老人家工作幾十年了還在村里,後不後悔?”師老道:“我不後悔,以前的同學到了我這個年紀,都不能動了,都不搞科研了,我還能動,我還在培育香稻,我這輩子值得!”地位、金錢、榮譽,師尚才看重的不是這些。80年代,他培育出香稻新品種,省農業廳獎勵他5萬塊錢,他分文沒動,主動交給所里做科研經費;農場裡給他配了小車以方便出行,他推辭了。而常年積攢下的那幾本科研記錄和知名農業科學家對香稻的鑑定卡片,他一直妥善保存著,這是他一生中最值得珍藏的東西。

偶爾,家裡人對師尚才老先生的執著也略有微言。師老夫人關愛地嗔怪道:“老頭子別自己找罪受羅,到城裡崽女屋裡去享兩天清福,老兩口過幾天安生日子”。但師尚才不聽勸,帶著老伴嘮叨,他穿起套鞋,又向那片散發著獨特清香的稻田走去,那是他畢生心血的結晶。可以預見的是,這一畝見方的舞台,是這位可敬的播種者科研生涯的起點,但決不會是香稻育種事業的終點!

四、管中窺豹——村莊貌

“大學生村官是職業,更是一種事業!”我在日記本上重重地戳下這句話。書桌旁擺著一碟青里透紅的毛桃子,這是幫鄉親們清理果樹所得到的

農耕傳統——端午“起”魚

農耕傳統——端午“起”魚2009年9月5日:我惶恐不安地坐在村裡的小車上,窗外是一畦畦碧綠的稻田,天高雲淡,稻香正濃。而這個叫“香稻村”的地方,就是我要服務兩年的工作點。迎接我的是任職村的支書——宋健紅,三十多歲年紀,青年農民致富帶頭人。“歡迎大學生到村上工作”,他笑著伸出了手。詢問了一些基本情況後,支書將我帶到了預先安排好的住處,客氣道:“農村條件艱苦,要克服一下”。而我卻驚訝於房屋的寬敞和租金的廉價,七間房子加上下兩個小天井,50元一個月。“經濟發展水平還處在初級階段。”這是我對村子的第一印象。

2009年9月23日:村莊經濟以水稻、棉花種植業為主,屬典型的農業村。因大通湖區系國營農場改制而成,這裡的村民大多是城鎮戶口,滿60歲以後每月可領到700多元的退休金,日子過得平實而安定。

2009年10月17日:幾天走訪下來,讓我大開眼界的是:村幹部流利地用不同的方言與村民交流。原來,村子裡四川、貴州、雲南等五個省的移民占了總人口的五分之三,在家的村民又以中老年人為主,熟悉方言是開展工作的基本功。我心裡暗自嘀咕:“沒想到做村官還得學五門‘外語’”。

2009年10月24日:鎮裡對我的職務任命很快就下來了:村主任助理兼團支部書記,現階段主要負責組織開展學習實踐科學發展觀活動。我們村黨員共有32人,其中10多個在外打工,如何將他們組織起來參與科學發展觀活動,如何讓黨員民眾認識學習實踐科學發展觀的實際成效,是一個值得思考的問題。

2010年1月17日:經過周密計畫,我開展了以下工作舉措:一是開設“和諧金盆官方部落格”。及時刊發上級精神、活動舉措、創新動作、調研論文等,為流動黨員通過部落格參與家鄉學習實踐活動提供便利;二是開通“科學發

新村莊新氣象——飛信傳農訊

新村莊新氣象——飛信傳農訊 計算機前的鄉村新生代

計算機前的鄉村新生代2010年2月3日:水稻和棉花的收益,只能保證生活的溫飽,無法讓村民的經濟收入較快地增長,無法讓村域經濟有大的發展。為了改善種植結構,村兩委多方聯繫,引進農業企業在村里推廣“玉針香”新品種香稻種植。“搞這號新花樣,那還不曉得生下來的是個伢子,還是個妹子啦?”在動員座談會上,有村民不相信優質稻預期收益,當面唱起了黃腔。“要不這樣,你今年還是按原來的搞,我們這邊種玉針香,看年底到底是你們那邊賺錢些還是這邊搞得好些,來個對比。”我接過他的話頭,笑著說。“是的,就該這樣說,農民只看實在,只要今年種出了效果,明年他們也會照著搞。”支書對我的工作方法表示讚許。

2010年4月5日:現在,我村共實現土地流轉1280畝,其中1000餘畝土地交給種糧大戶統一種植新品種香稻,機械化生產、品牌化經營,而參與土地流轉的村民,除享受每畝380元/畝的收益和各類補貼外,還可選擇外出務工,闖蕩事業新的天地。在實際的農村工作中,我感受到了作為“建設者”的快樂。

2010年5月17日:基層工作並不是一帆風順的。“農村工作,首先得臉皮

鄉村獨特的信仰文化

鄉村獨特的信仰文化2010年7月1日:到村任職以來,我和夥伴們一樣,覺得自己經歷了許多,收穫了許多,也成熟了許多。不管怎么說,這一年以來,我們大學生村官沒讓組織失望,沒給自己丟臉,年青的村官用行動踐行了當初的誓言:我們紮根鄉村,我們努力耕耘,我們攜手並進,讓希望的田野見證無悔的青春。

五、贏在未來——村莊夢

建設環洞庭湖區獨具特色,較具影響力的香稻米生產基地,樹立‘湖南香稻第一村’村莊品牌,帶動鄉親致富,打造特色名村,是香稻村的長期發展目標。重在實踐,贏在未來,村兩委、村莊全體鄉親為了這一夢想勇於探索,不懈奮鬥,開展了以下工作:

(一)、打造“香稻”名片,立足網路推介村莊品牌

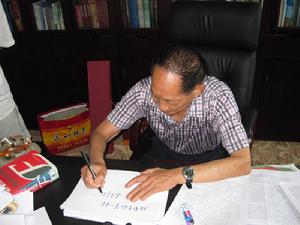

1.藉助網路樹立特色品牌。今年8月2日,湖南省政協副主席、“雜交水稻

袁隆平院士欣然為村莊題詞

袁隆平院士欣然為村莊題詞2.藉助網路建立銷售平台。目前,該村正在淘寶網籌備開設“香稻坊”,已完成前期註冊程式,等米品精包裝統一後,再統一進行網路行銷。

3.藉助網路構建“經紀人”團隊。香稻品牌要推出去,關鍵靠人才。該村決定依靠高校“三農社團”志願者,來組建一支高素質、思路新、有闖勁的“香稻米經紀人”隊伍。現在香稻村已與湖南農業大學、中南林業科技大學的三農社團達成初步合作意向,將該村建設成暑期“三下鄉”社會實踐活動基地。同時與中國農業大學團委正在做建立“大學生見習創業基地”的前期接觸。藉助大學生志願者的力量,通過網際網路進行香稻品牌推廣。

(二)、引進高端人才,產學研結合增強發展後勁

2010年8月,村兩委成功邀請2009年國家科技進步獎獲得者、湖南省“新世紀百千萬人才工程”國家級科學家、省農科院水稻研究所副所長、優質稻

香稻田邊西瓜圓

香稻田邊西瓜圓(三)、籌建特供基地,探索建立香稻產供銷新機制

1.試點建立香稻銷售推廣新模式。在成為口口香米業公司的優質稻“訂單”生產基地的同時,試點建立“農戶—客戶”特供銷售模式,即:根據政府機關、星級酒店、精英人士等客戶群體的具體要求,劃出相應面積的耕地為其專門種植香稻,嚴格控制農藥化肥的使用標準,為其生產綠色、安全、健康的生態米品。通過這一銷售模式,來提升香稻村知名度和品牌美譽度。

2.籌備建設現代農業示範園區。藉助“校區合作”計畫,在團區委和湖南農大團委的支持下,建立“大學生香稻種植示範園”。根據香稻種植品種的不同建立5個示範區,每個面積為3畝左右,每個示範區配備一支志願服務團隊。每個團隊選派1名農學博士擔任首席專家,安排若干大學生志願者進行對口幫扶,建立“農戶—志願者”熱線聯繫方式,暑期赴村定點開展農技培訓,平時通過網際網路、通訊設備提供遠程技術支持,通過發揮示範帶動作用,為糧食增產、農民增收貢獻力量。

3.完善健全遠程農技服務模式。整合新生代青年力量,發揮大學生村官作用,結合農村遠教系統,選派信息聯絡員,藉助“科技興農QQ群”及時將香稻生長情況,病蟲害突發情況傳送給高校服務團隊。建立了“信息員實時觀測,專家遠程會診,農戶實施操作”的服務模式,保證了香稻生產穩產高產。

結語

通過樸拙的文字,我努力展現著第二故鄉——香稻村的風土人情。和光環

我們的村莊和我們一樣年青

我們的村莊和我們一樣年青