簡介

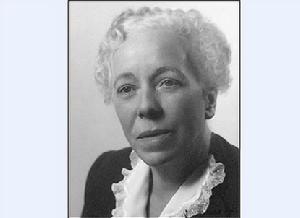

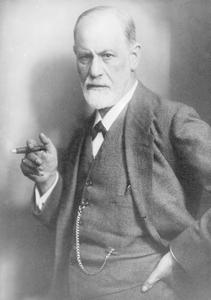

卡倫·霍妮(德語:KarenHorney,1885年9月16日-1952年12月4日),德國心理學家,新弗洛伊德學派研究者。對基本焦慮研究貢獻良多,並提出理想化自我的心理學概念。1915年獲得德國柏林大學醫學博士學位。後移居美國。霍妮反對弗洛伊德將人類的心理現象歸結為生死驅力、性衝動(Libido)與陰-莖羨妒(Penisenvy)等概念,認為人類某些的精神衝突是由外部文化及環境造成的。

在人格發展方面,弗洛伊德理論認為女性的精神障礙是基於對男性“陰-莖羨妒”,霍妮卻採取阿爾弗雷德·阿德勒的觀點,指女性希望成為男性是因為希望擁有那些被我們的文化認為屬於男性的特質或特權,比如力量、勇氣、獨立、成功、性自由及選擇伴侶的權利,這些都是文化因素而非生物因素決定的。霍妮亦指出當男性(男孩)發現自己沒有懷孕生育的本能時,他們反而會產生妒忌及自卑,所以男性表現出的進取心,爭取成功是對這種自卑感的補償。

家庭成員的介紹

父親是挪威人,遠洋輪船長,是一個篤信宗教、獨裁而沉默寡言的人;母親是具有荷蘭和德國血統的荷蘭人,潑辣而隨和,是父親的第二任妻子。父親比母親大 19 歲,和前妻生有四個孩子,均已成人。除此外,她還有一個哥哥。在霍妮

成長曆程

立志學醫

霍妮

1901 年,在母親的支持下她進入高中,父親對她想當醫生的想法極力反對,以致她的母親為此同丈夫在 1904 年離婚。

1906 年,她進入弗賴堡大學學習醫學,1908 年轉至哥廷根大學,大學期間,她遇到了已婚的奧斯卡(Oskar Horney),他們在 1909 年結婚並生了 3 個女兒。

從事精神分析

1909 年,由於抑鬱症和性問題的困擾,開始接受 S.弗洛伊德的嫡傳弟子 K.亞伯拉罕的精神分析。1910 年,她的父親去世了,1911 年,她的母親去世。

1913 年,她獲得柏林大學醫學博士學位。

1914-1918 年在柏林精神分析研究所接受精神分析訓練。

1919 年,作為一名精神分析醫生於私人開業。

1923 年,她丈夫奧斯卡得了腦膜炎,生意也跌入低谷,加上霍妮的弟弟在這年因肺炎去世。霍妮的情緒低落,抑鬱症再度發作,曾有過自殺的想法。

1926 年,她和奧斯卡離婚。此後曾一度於精神分析研究所另一位精神分析學家弗洛姆相戀。

獨立門戶

1920-1932 年間,她在柏林精神分析研究所任教,此外還創辦了一家私人診所。在這段時間裡,她由於對 S.弗洛伊德關於女性性慾的看法表示不滿而離開弗洛伊德的正統學說,並在雜誌上發表了大量的論文,大多是關於女性問題和不同意弗洛伊德觀點的文章。32 年,她受亞歷山大(Franz Alexander)的邀請赴美,擔任芝加哥精神分析研究所副所長。兩年後,她遷居紐約,在那裡創辦了一所私人醫院,並在紐約精神分析研究所培訓精神分析醫生。隨著她與弗洛伊德正統理論分歧的增大,導致了她與研究所其他成員的關係緊張,1941 年,她的同事以投票方式作出決議,剝奪她的講師資格。同年,她倡立精神分析改進會,並創建了美國精神分析研究所,她親任所長,直到逝世。

對古典精神分析批判

當霍妮還是柏林精神分析研究所一名講授正統理論的教師時,她開始反駁弗洛伊德關於陰莖羨妒、女性受虐狂和女性發展的學說,並試圖用站在女性立場的觀點去取代當時流行的以男性為中心的女性心理學觀。雖然起初她嘗試從內部去修正精神分析學說,最終她還是向這一學說的許多前提條件提出挑戰,繼而發展了她自己的理論。霍妮有關女性心理學的論文徹底脫離了弗洛伊德

霍妮曾接受過弗洛德正統理論的訓練,在柏林精神分析研究所時,她就受到當時兩位著名的弗洛伊德派精神分析者亞伯拉罕和 H.薩克斯的精神分析訓練。然而,隨著時間的推移,霍妮發現弗洛伊德的理論越來越不適應臨床實踐。作為新弗洛伊德主義最具代表性的人物,她雖然在原則上接受弗洛伊德潛意識觀念,但極力反對弗洛伊德的戀母情結和把人格劃分為本我、自我、超我,對本能決定論持反對態度,認為人類的精神衝突是由外部文化及環境造成的。

主要貢獻

她在心理學的主要貢獻為:1.基本焦慮

基本焦慮(basic anxiety)是指個體自出生後因受環境種缺乏安全和溫暖之影響所形成的無助感和恐懼感。絕大多數的父母,無法針對幼兒的身心需求設定有利於其成長的理想環境,甚至有很多父母,對幼兒行為不是過分苛求,就是過分放縱,致使幼兒無法在充滿愛意與安全的環境中成長。由此可見,霍妮所指的基本焦慮雖始自個體幼年,但與弗洛伊德所強調的以性欲力為基礎的個體本能論極不相同,她所指的基本焦慮乃是起因於個體於他人的社會關係。2.神經質性格

神經質

(1) 依從性格(compliant character):指個體缺乏獨立,強烈需求別人的關愛,依賴別人情感支持的性格;在表面上是親近任,而在潛意識中卻是借依從消除焦慮感。

(2) 攻擊性格(aggressive character):指個體對人持敵對攻擊態度,藉以攻為守策略萊取得別人的重視。

(3) 離群性格(detached character):指個體不與人親近的性格;表面上是獨善其身,而潛意識中卻是對人際感情敏感,借離群以保全全。

3.理想化自我

對自我的解釋,霍妮不採用弗洛伊德本我、自我及超我三層次的人格結構觀,而是將自我視為個人在生活經驗中所形成自我意象(sefl-image)。個人的自我意象代表他對自己的看法。她認為,由於個人生活經驗不同而有三種不同的自我意象:(1) 現實自我(actual self):指個人某時某地身心特徵的綜合,代表個人的實際面貌。

(2) 真實自我(real self):指個人可能成長發展達到的地步,代表個人人格發展的內在潛力。

(3) 理想化自我(idealized self):指個人脫離現實而憑空虛構的自我意象,代表個人企圖以否認的方式化解其內心的衝突與焦慮。理想化自我表現的方式是構想自己具備勝於他人十全十美的條件。

霍妮認為,當一個人完全受限制於理想自我並在他的指引時,他們就總是以“應該是什麼”來支配自己的思想。霍妮用“應該的暴虐”來形容他們的自我破壞。他們在太多的“應該下”越來越遠離自己。用霍妮的話說“和自我疏遠”。他們生活在無數的應該下,他們越來越失去了“此時此刻”的感覺,他們漸漸地與現在疏遠,但他們在理想的應該下,“暴虐地對待自己”。霍妮認為理想化自我是一種心理異常現象,也屬於神經質性格。對此種心理異常者治療時,最重要的是幫助他重新評估自己,認識自己,從而放棄理想化自我而改從真實自我中發展自己。