基本資料

雙門齒獸

雙門齒獸體長 3米

體重 1噸

食性 植食

時代 第四紀(更新世)

分布 澳大利亞

分類 有袋目 雙門齒獸科

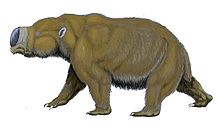

雙門齒獸生活在一萬二千年前的澳大利亞,體形大如河馬或犀牛,十分肥重,是已知最大的有袋類動物。

簡介

雙門齒獸(Diprotodon),又名古草食有袋屬,是最大的有袋類。它於160萬年前出現,並於4萬年前的更新世消失。雙門齒獸的化石在澳大利亞很多地方都有發現,當中包括完整的骨骼及頭顱骨,與及毛髮及腳印的輪廓。超過一頭雌獸的育幼袋中有發現幼獸。

雙門齒獸棲息在森林、林地及草原,可能接近水源或河流,並吃樹葉、灌木及草。最大的標本有河馬般大小,約有3米長,肩高2米。它現存的近親是袋熊及樹熊。有指本耶普的傳說就是來自雙門齒獸,一些澳大利亞原住民更將雙門齒獸的骨頭看為本耶普的。

雙門齒獸

雙門齒獸 雙門齒獸

雙門齒獸滅絕成因

雙門齒獸與其他的澳大利亞大型動物群,都在5萬年前人類到達澳大利亞後的很短時間內消失。解釋的原因就有三個,分別是氣候轉變、獵殺及棲息地消失,彼此並不排他的,有可能是相互影響的。氣候轉變

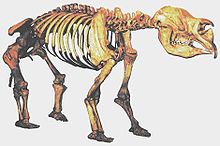

雙門齒獸的骨骼模型。澳大利亞在4000萬年前與岡瓦那大陸分裂後,經歷了很長時間的乾旱化。雖然過程反覆,但整體降雨量卻明顯下降。最近的冰河時期並沒有令澳大利亞大陸結冰,但卻使氣候變得更冷及乾旱。有指降雨量的減少令雙門齒獸滅絕。

雙門齒獸的骨骼模型

雙門齒獸的骨骼模型不過,另有指雙門齒獸曾經歷了多次類似的冰河時期,不見得最近的一次可以令它們完全滅絕。而且,氣候轉變得最劇烈的時候是在雙門齒獸滅絕之後2萬5000年前,受影響地區亦非整個澳大利亞大陸,當中一些地區仍保存溫和及潮濕的氣候。

人類獵殺

由於雙門齒獸的滅絕,正值是人類到達澳大利亞的時候,有指它們的消失是因人類獵殺所致,像紐西蘭的大型動物群般。在雙門齒獸的化石中亦有發現被宰殺的痕跡。但是這是否直接成因,則未有足夠的證據支持。

棲息地消失

根據最早的歐洲移民紀錄,澳大利亞原住民經常放火燒森林,開發密林地區,並燒毀廢物等,破壞了當地的生態而令雙門齒獸消失。

科學分類

界: 動物界 Animalia門: 脊索動物門 Chordata

綱: 哺乳動物綱 Mammalia

下綱: 有袋下綱 Marsupialia

目: 雙門齒目 Diprotodontia

亞目: 袋熊亞目 Vombatiformes

科: †雙門齒科 Diprotodontidae

屬: †雙門齒獸屬 Diprotodon

Owen, 1838

發現過程

2007年,一名農夫警覺地報告科學家他在維多利亞乾燥的河床里,有一個重要的發現:雙門齒獸所走過的而且保存良好的足跡。這個走動緩慢的巨獸在100,000年前已經正在跨越火山,當時巨型的土壤動物群依然在地球上橫行無阻。

譯註:雙門齒獸(Diprotodon,Diprotodon又譯巨型袋鼠),又名古草食有袋屬,是最大的有袋類。它於160萬年前出現,並於4萬年前的更新世消失。雙門齒獸的化石在澳大利亞很多地方都有發現,當中包括完整的骨骼及頭顱骨,與及毛髮及腳印的輪廓。超過一頭雌獸的育幼袋中有發現幼獸。雙門齒獸棲息在森林、林地及草原,可能接近水源或河流,並吃樹葉、灌木及草。最大的標本有河馬般大小,約有3米長,肩高2米。它現存的近親是袋熊及樹熊。有指本耶普的傳說就是來自雙門齒獸,一些澳大利亞原住民更將雙門齒獸的骨頭看為本耶普的。