簡介

隆子河—甲曲河—西巴霞曲河

隆子河—甲曲河—西巴霞曲河雄曲河進入隆子鎮便稱隆子河(狹義),經列麥鄉到三安曲林鄉,到玉麥鄉後叫玉麥曲。全長250公里,穿越深山峽谷,兩岸風景優美,屬隆子的主幹交通線路,沿線也是經濟發大地區。

隆子河流入甲曲河,再匯入西巴霞曲河,是西巴霞曲的上游主支。

治理隆子河流域

植樹成績

位置

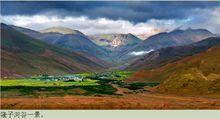

位置秋天的隆子河谷,秋高氣爽,黃綠相間,透著別有一番秀美的大氣。

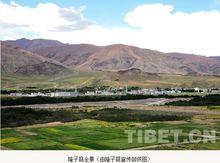

翻過海拔5000多米的雪布達拉山,穿過隆子河谷,你會驚訝地發現,往日寸草不生的幾個大壩子,如今已點綴上了一抹抹綠色。一株株沙棘樹,一棵棵銀白楊,正沐浴著高原的陽光,傲然挺立,滿目的綠色感染著每一個人。

環境巨變的背後,是隆子縣推進生態立縣戰略、實施生態建設所取得的初步成效,也是隆子人民戰天鬥地、建設綠色家園的有力見證。

朗宗開路大植樹

1975年隆子縣新巴公社被評為全國的綠化先進公社,朗宗帶著喜悅的心情到北京參加了表彰大會,中央領導親自接見了朗宗。1978年朗宗個人被評選為全國"三八紅旗手",當年的9月在北京又一次參加了表彰大會並受到中央領導的接見 。

隆子河

隆子河2011年新聞《隆子:守護一個綠色的夢想》報導:

隆子縣海拔4000米,高寒邊遠,雖是山南地區的林業大縣,但是全縣林地分布極不均衡,林區基本集中在5個邊境鄉,人口密度最大的隆子河谷一帶植被稀疏,晴天黃沙蔽日,雨天泥沙橫流,幹部民眾苦不堪言。

時任隆子縣新巴鄉鄉長的朗宗帶領全鄉幾千名民眾,從一株沙棘、一畝林地開始,用了10多年的時間,在隆子河谷一帶築起了面積6.8萬畝、長20多公里的沙棘林帶。

這條沙棘林帶也成為隆子人追尋綠色之夢的源頭,而朗宗,成為隆子人民戰天鬥地的精神象徵。

隆子河

隆子河朗宗的兒子格桑平措,64歲的格桑平措老人如今退休賦閒在家,但得知是採訪母親事跡,他欣然受邀,娓娓道來。

“母親於1959年6月參加革命,1961年任新巴鄉鄉長,那時的我已經記事。她白天與民眾一道幹活,夜裡就考慮著怎樣治理隆子河谷地帶的荒灘荒坡。她也經常詢問當地的老人和民眾,在河谷一帶種沙棘適合還是種草適合。當時眾說紛紜,甚至說母親是不是發瘋了,想在荒灘荒沙上種樹!”格桑平措以一個兒子的視角清晰地回憶著母親的過往,她就是冒著如此大的壓力,決心開展植樹造林,改變隆子河谷生態環境。1964年,朗宗帶領民眾在新巴鄉芒措村的沙灘上試種60畝沙棘和銀白楊等植物,當年成活率達到了90%以上。

當時,不僅經濟條件差,缺乏必要的生產資料,連一輛手推車都沒有,朗宗面臨著前所未有的困難。“母親的手在舊社會被農奴主打傷後落下了殘疾,種樹、管樹、搬運材料都只能靠一隻右手,沒有文化的母親似乎有著常人沒有的毅力。”格桑平措講述到這裡,有些哽咽。

正是靠著這種一往無前的精神和堅強的毅力,朗宗在艱苦的環境下沒有退縮,鼓足了幹勁,帶領廣大民眾,克服困難,與天斗與地斗,僅僅兩年內,就讓大面積沙棘在隆子河谷廣袤的土地上展現了頑強的生命力。

就這樣,隆子河谷的沙棘林有效地改善著隆子河谷地帶的風沙和水土保持環境。

朗宗的夢想實現了,隆子河谷有了綠色,荒山開始變青……

後來的困難

隆子河

隆子河由於土壤鹽鹼含量太高,地下水位較低,加之缺乏技術和管理經驗,民間分散造林成活率極低。

年年植樹不見樹,歲歲造林不見林,極大地挫傷了乾群造林的積極性,一些幹部民眾對綠色家園的信心越來越弱,對惡劣的環境開始變得習以為常。

朗宗留下的一條綠色沙棘林帶,也就這樣一直孤單守望了40多年,期盼了40多年。

不是隆子不期盼綠色,而是因為植樹不見樹,造林不見林,從希望到失望,隆子人無奈地選擇了放棄。

在農牧區民眾中流傳著一句順口溜: 春天栽,秋天亡,到了冬天下灶膛 。

新的突破

隆子河

隆子河《隆子:守護一個綠色的夢想》繼續報導說:“為實現隆子人民綠色的夢,接續朗宗的事業,隆子縣自1995年以來,組織林業部門科學造林,成立了造林領導小組,

從荒山荒坡綠化、隆子河谷綠化等方面入手,開始了長達10年的“造林綠化、美化隆子”之戰。 2005年,隆子縣又本著“重點突破、分步實施”的原則,決定在隆子鎮的扎古壩、天嘎壩、娘嘎壩、堂東壩和日當鎮的加洛壩以及步兵營、生產營集中連片種植生態林1.2萬畝。“1.2萬畝的集中連片造林,在土質條件較好的內地算不了什麼,但要在隆子河谷的壩子上進行,卻不是一件容易的事。”隆子縣林業局局長格桑班登告訴記者。”

報導說總結了植樹的偉大精神、失敗、後來的科學方法,“隨著1995年第一批援藏幹部進入隆子至今,隆子縣共完成生態造林近8萬畝,整個隆子河谷生態林的成活率達到了85%以上”。

隆子河

隆子河1995年常德市第一批援藏幹部探索改進脆弱的隆子生態,2005年的新突破者主要代表是“2004年,常德市援藏幹部、新上任的隆子縣縣委書記譚弘發針對該縣生態脆弱、基礎薄弱、後勁微弱的“三弱”縣情,提出了把“生態立縣”作為縣域經濟發展首選戰略的構想、、、、、2006年3月,隆子縣人民政府被全國綠化委員會、國家人事部和國家林業局評為“全國造林綠化先進集體” ,2008年《洞庭之子藏鄉情——記優秀援藏幹部譚弘發》、及2007年《雪布達拉山作證 ———記我省援藏幹部、原西藏自治區隆子縣縣委書記譚弘發》報導【譚弘發至今還清楚地記得2004年7月1日第一天到隆子的情景,那天正遇下雨,山坡上泥沙俱下,縣城裡濁水橫流。原來,由於海拔高,自然條件惡劣,隆子縣生態脆弱,基礎薄弱,後勁微弱。經過深入調研,譚弘發認為隆子縣發展的當務之急就是改善生態環境,營造可持續發展的希望。當時,不少人反對,認為在海拔4000多米、極度缺水、高寒缺氧、土質極差的荒地上植樹,“無異於讓公氂牛產奶,讓藏母雞打鳴”。譚弘發沒有退縮,認真調查論證後,開始了浩大的植樹工程。 廣袤的隆子河谷是植樹的首選地點,但在沙礫覆蓋的高寒荒漠植樹,水源成了最大的難題。為了找到可以實行常年自流灌溉的水源,2005年初春,河谷荒灘上冰雪尚未消融,譚弘發就帶著技術人員外出找水了。從一個河谷找到另一個河谷,從一個壩子來到另一個壩子,從一個山嶺翻到另一座山嶺,他們有時候一天要徒步幾十公里。在尋找的過程中,只要看到有濕潤的地方,大家就用手搬石頭,刨沙礫,手指頭都刨出了血。功夫不負有心人,終於在隆子鎮扎谷壩村等多處找到了地下水源。隨後,他領著幹部民眾在隆子河谷搭起帳篷,吃住在荒灘,開始大規模植樹。 河谷荒灘,全是沙礫,一鎬下去,火星直冒,一個壯勞力一天只能挖3個樹坑。在海拔4000多米的高原,常人快走幾步就覺得頭痛胸悶,渾身無力,何況從內地過去的譚弘發?但他咬緊牙,挖兩鎬,喘口粗氣再挖。就是憑著這樣一股幹勁,3年裡,譚弘髮帶領民眾用雙手挖出近300萬個樹坑,投入近300萬元,成片造林8萬多畝。在昔日寸草不生的壩子上播下了奇蹟般的綠色。】

綠化成果

2017年2月《山南市隆子縣40萬畝沙棘成林:咬定“青灘”不放鬆》報導:時間回到1968年,這一年,已經在隆子河谷努力栽了兩年樹的隆子人第一次感受到了挫敗感。 最初種下的一大批樹苗,在風沙的侵蝕掠奪下,最終只活了不到100棵,而這些樹還被風沙埋得只露樹梢;其餘的樹,迎風處被刮出了根,背風處被掩埋了身。

慢慢地,在吃了無數的塵土後,在經歷了無數次失敗後,隆子人逐漸在實踐中總結出了樹草結合、以草護林、以林固沙的治理辦法。

為了阻止風沙把樹苗掩埋,他們把莊稼秸稈打成結,鋪在沙丘上面,然後在沙丘頂部密植造林,堅持先固風沙,後造林帶,逐步控制。

幾十年轉瞬即逝,那些頑強不屈、艱苦奮鬥的畫面已然定格,但是這樣的精神卻伴隨著一道又一道綠色的山樑延續至今。

“現在條件好了,不僅種沙棘,同時種草,搞奶牛養殖,收入很高。”談起現在生態環境帶來的好處,忙措村原支書索朗拉傑說,“風沙天氣降低了不少,環境也好了,牛羊放進沙棘林,都看不到他們的影子。”

——糧食產量上去了。曾經的沙土變成了如今的良田,畝產青稞也由以前的300多斤變成現在的600餘斤。

——放牧的地方多了。曾經的沙土變成了青青的牧場,隆子縣也成為了牧業大縣,每年由新巴奶源基地出售的奶牛1476頭,創收1107萬元,人均增收6500元。

——自然環境好了。隆子縣濕地公園內隨處可見各種黃鴨等野生鳥類在此嬉戲、捕食。

60年的歲月長河中,隆子人每年都在開展著大規模的植樹造林,沙棘林在隆子人的悉心呵護下,逐漸長成了一條覆滿整片隆子河谷的綠帶。

同時,隆子人還在河谷中修建起了阿窩奪水庫和南北乾渠,河灘上處處都種了樹,防洪林也建了起來。

而這一代又一代隆子人所積累起來的60年綠色成果,如今正作為隆子人的精神和物質財富,越來越多地開始回報隆子人民:生態環境呈現出“一增一減”的巨大變化,降水量高了,而沙塵天數減少了。

生態好,百業興。 如今,隆子縣農業、畜牧成為農村經濟的支柱產業,並已初步形成幾大農產品產業鏈,建成了黑青稞、蔬菜大棚、優質奶牛等一批綠色食品生產基地 。

繼續綠化

2017年《隆子縣林業局加強造林綠化工作》報導:隆子縣林業局副局長和兩名工作人員赴隆子鎮宗雪村薩拉組桑嘎壩等亮點造林點上作技術指導。主要指導內容:造林點灌溉灌水情況;造林現場挖坑寬深度等技術;本造林點面積較大、管護任務重,因必加強實行三分造林七分管理制度。此次技術指導,有效提升了隆子縣造林綠化水平。

科學方法

在農牧區民眾中流傳著一句順口溜: 春天栽,秋天亡,到了冬天下灶膛。

1995年第一批援藏幹部進入隆子,取得新的方法:做到造一片、活一片、成林一片,就必須堅持“三分造、七分管”的原則。而要管理好,首先是要降低土壤鹽鹼度。農牧民民眾從河谷一帶的耕地中拉來腐質土,栽種樹苗時,在每棵樹苗根部放上一鍬,以保證樹苗根部不被超標的鹽鹼蝕死。

其次是供水必須跟上。乾旱是樹苗的死敵。隆子縣本來降雨量就非常少,加之沙礫衝擊形成的壩子屬“漏斗”地質,涵養水分能力非常低。

2005年湖南省第四批援藏幹部(湖南省常德市對口援助隆子縣)、新上任的隆子縣縣委書記譚弘發針對三弱”縣情,提出了把“生態立縣”作為縣域經濟發展首選戰略的構想,譚弘髮帶著技術人員外出找水,終於在隆子鎮扎谷壩村等多處找到了地下水源,後來建設水庫和引水渠等,進一步改進了植樹造林的物質基礎和根本方法,再次實現質的重大突破。

隆子河流域植樹造林的偉大工程,新巴鄉女鄉長朗宗、1995年第一批援藏幹部(主要領導待了解)、2005年援藏幹部、隆子縣委書記譚弘發,是三大里程碑。