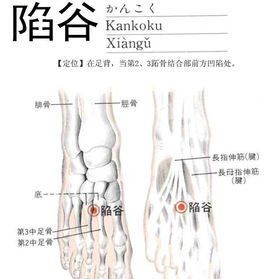

定位

正坐垂足或仰臥位,在第二、三跖骨間,第二跖趾關節近端凹陷中

。

解剖

穴下為皮膚、皮下組織、趾短伸肌、第二跖骨間隙。皮薄,由腓淺神經分布。皮下布有皮神經及足背靜脈網。足背深筋膜薄,但很堅韌,其形成的足背韌帶的表面有足背(動脈)網, 由跗外側動脈、弓形動脈的分支和腓動脈的穿支等吻合而成。此網並借跖背動脈的穿支與足底動脈吻合。針經上述結構以後,在趾長伸肌腱第二、三趾骨的肌腱之間,穿經趾短伸肌至第二跖骨間隙內的骨間肌。以上諸肌均由腓深神經支配。

主治

面浮身腫、目赤腫痛、腸鳴腹痛、熱病、足背腫痛。

古代記述:顏面浮腫,目赤痛,腸鳴腹痛,腹水,盜汗,足背腫痛,發熱,熱病汗不出,腹大滿,喜噫,咳逆不止,逆不止,瘧少氣,季肋支滿痛。

近人報導:癔病。

臨床運用

腹痛

1. 主穴 中脘 天樞 足三里 三陰交太沖。

2. 配穴 寒邪內積者,配神闕、公孫;濕熱壅滯者,配陰陵泉、內庭;飲食停滯者,配下脘、梁門;肝鬱氣滯者,配太沖、期門;脾陽不振者,配脾俞、章門;急性腹痛者,配梁丘。

3. 方義 中脘為腑會、胃之募,天樞為大腸腑之募,兩穴均位於腹部,足三里為胃之下合穴,“肚腹三里留”,三穴遠近配伍,既可調理胃腸腑氣,又可運轉腹部氣機;三陰交調理三陰經之氣血;太沖疏肝兒調暢氣機。

功效

清熱解表,和胃行水,理氣止痛

。

解析

1)陷谷。陷,凹陷之處也。谷,山谷也。該穴名意指本穴為胃經地部經水的聚集之處。本穴物質為沖陽穴傳來的地部經水,因本穴位處肉之陷處,地部經水在此聚集,故名。

2)胃經俞。俞,輸也。本穴物質為沖陽穴傳來的地部經水和內庭穴傳來的天部之氣,天部之氣是橫向傳於沖陽穴,地部經水則下傳內庭穴,本穴有傳輸胃經氣血的功能,故為胃經俞穴。

3)本穴屬木。屬木,指穴內物質運行變化表現的五行屬性。本穴的天部之氣向胃經的上部傳輸,其運行方式為橫向移動,表現出風木的運動特徵,故本穴屬木。

簡述

附註:足陽明經所注為“輸”,俞穴,屬木。

陷谷穴意義:胃經的地部經水在此聚集。 氣血特徵:氣血物質為地部經水及天部風氣。

運行規律:經水循胃經下行內庭穴,風氣循胃經上行。

功能作用:輸送胃經氣血。

文獻摘要

1、《千金方》:熱病,腸鳴而痛,腹大滿,喜噫。

2、《資生》:主腹大滿,善噫。

3、《靈樞·本輸》:“上中指內間上行二寸陷者中也”;

4、《針灸甲乙經》:“足大指次指間本節後陷者中,去內庭二寸。”