古意雪鴻

【導視】

生於齊魯大地,家境貧寒,又逢兵荒馬亂,是什麼機緣讓他走到北京,學於大家門下?

輾轉京津冀魯,幾經沉浮,又遇國畫寒冬,他怎樣潛心於宋元傳統,走過90載艱難歷程?

——著名畫家郜雪鴻

【解說】

暑期的河北師大,沒有了平日人流往來的熙熙攘攘,卻多了幾抹濃濃的色彩。這裡是92歲的郜雪鴻老人工作了一輩子的地方。如今,在學生的陪同下,重新走在校園裡,郜雪鴻依舊精神抖擻。

雖然已經年過九旬,但郜雪鴻耳聰目明,而且每天都堅持繪畫創作、練習書法。談起山東,談起自己的藝術啟蒙,郜老滔滔不絕卻鄉音不改。(50秒)

( 郜雪鴻:咱們山東這個地方是一個古老的聖地,咱們有泰山是個文化山,濟寧曲阜是咱們孔子的文化聖地。一個是從清代以後,我知道的畫家很多,上中學的時候在濟南這個地方,接觸的人,都是些文化人,畫畫這個事情還是跟環境有關係,還是起著決定性的作用的。)

1917年,郜雪鴻出生於山東濟南北部商河縣一個農民家庭。從小受齊魯文化傳統影響,郜雪鴻喜歡在老家旁邊的小河邊塗鴉,開始在鄉間的泥土氣息中尋找藝術的靈感。等到記事的時候,軍閥混戰,********,年少的郜雪鴻入了私塾,在誦讀四書五經的同時,他開始思考當時所有人都在思考的一個最基本的問題:如何在惡劣的社會環境下生存?(45秒)

( 郜雪鴻:自立的思想,就是搞什麼能夠自己養活自己,首先得考慮這個問題。因為這個情況我就走到了繪畫這條道路上。這個畫畫不是很容易的事情,真正要研究到高深的時候,每一步走下去的時候,覺得越走越困難,可是你還不能倒回來。)

16歲那年,郜雪鴻隻身一人來到濟南讀書。當時的濟南,是一個文化和商業氣息都十分濃厚的城市。郜雪鴻一邊在學校里學習西畫技法,一邊又想法設法拜謁當地名師。幾經周折,他拜當時任教於國立濟南高等師範專科學校繪畫科的吳天墀為師,學習花鳥繪畫技法;同時,從著名山水畫家楊幾甫學習“四王”山水。(45秒)

( 郜雪鴻:這兩個老師私下了就說:你畫畫必須得下功夫。學習山水畫,楊幾甫就這樣說:你畫的這個墨,別畫的太坍了,不能畫濕墨,那個時候他不讓畫濕墨,他是畫“四王”的,不畫濕墨,他說必須皴擦渲染,你得搞好了,這是個基礎,就是這么一句話。所以這樣以來,感覺(繪畫)越來越深。)

【導視】

中國畫的深刻之處僅僅在於基礎功夫嗎?

處在初學階段的郜雪鴻會滿足於此嗎?

【解說】

師傅領進門,修行在自身。在濟南讀書的時間裡,郜雪鴻抓住任何可能的機會,向恩師求教,閒暇之餘,他還到周愛洲創辦愛美中學學習;不僅如此,他廣交朋友,結識了當時濟南書畫界的許多名人,自己的繪畫技藝也提高很快。然而,繪畫技藝的提高,讓他越來越感覺到書法藝術的重要性。(41秒)

( 郜雪鴻:中國文化的底子很深,光搞繪畫還不行,還必須得搞書法。要是學習畫畫,要是沒有書法的底子,那不行。書法是繪畫的基礎,必須把字寫好。那個時候我上曲阜,差不多一個月到曲阜去看看。到那個碑帖、碑林裡頭看看,濟寧的隸書,濟寧的碑林,東碑林,曲阜的書法,從那裡買回字帖來。 )

勤於學習的郜雪鴻,從曲阜買回了《三希堂》字帖,在老師的指點下,日日研習,不敢懈怠。

這個時候,吳天墀和楊幾甫看到學生的繪畫技藝日益提高,幾乎同時給了郜雪鴻一個同樣的忠告。(30秒)

( 郜雪鴻:藝術必須結合看實際作品,不能看印刷品,這是一個最主要的;看印刷品容易走到邪道上,必須得看真跡,那個時候看真跡到哪兒去看呢?必須走北京這條道。不上故宮博物院你看不到真跡。)

說來容易做來難。當時,故宮博物院遠在北京,這對郜雪鴻一介窮書生來講,赴京絕非易事,即使費力到了北京,誰又能保證能進入故宮呢?

不過,幸運往往垂青於有志者。1935年,在濟南水榭亭參加繪畫展覽的郜雪鴻遇到了時任山東大學校長的趙太眸。趙校長見到這位18歲的少年才俊,看到郜雪鴻的繪畫,對其讚賞有加,並當即以書畫相酬。事後,趙太眸調任北平國立藝專,郜雪鴻也從濟南隨行到了北京,並在國立藝專就讀。

( 郜雪鴻:首先一個我就到了故宮博物院,那個時候的故宮博物院有專題展覽,一個星期它就調換一次,全部作品都換一次,所以那個時候看的時候比較方便,買張票進去就可以看了。那個繪畫館就可以看全了,這一天就是在那裡,中午在那裡吃點午餐,隨便買個麵包吃了,就在那裡待好幾天。)

1935年的故宮博物院,還沒有經歷抗戰時期南遷的歷史,歷代名家書畫不計其數,各種專題展覽也時常舉辦。這對於郜雪鴻來講,無疑是如魚得水;更幸運的是,他結識了當時一個在故宮博物院武英殿工作的朋友,這讓他有更多的機會看到故宮的歷代真品藏畫。

( 郜雪鴻:找到這個朋友以後,他說你要是看畫的時候,可以到我那裡去。當時我不能給你看,但是一個星期以後,我可以給你看,這就很不容易了。所以看的宋元的,好多東西都是宋元的東西,宋元的,明清的,我都看了。 )

【片段預告】

生於齊魯大地,家境貧寒,又逢兵荒馬亂,是什麼機緣讓他走到北京,學於大家門下?

輾轉京津冀魯,幾經沉浮,又遇國畫寒冬,他怎樣潛心於宋元傳統,走過90載艱難歷程?

畫家 郜雪鴻。

【解說】

在北平期間,郜雪鴻在研習故宮名畫的同時,加入了中國畫學研究會;時任會長周養庵見到這位來自濟南的學子,興奮地說:“‘歷下此亭古,濟南名士多’,你既然來自濟南,也當然是名士了。”郜雪鴻謙虛還禮,畢恭畢敬;看完他的繪畫,周養庵更是對這位晚生賞識有加,他十分高興的把郜雪鴻介紹給當時名震京城畫界的吳鏡汀做學生。

( 郜雪鴻:吳鏡汀那個時候,家裡餵了三隻大狗,我到他家去,一敲門,那三隻大狗先迎著我,一個勁兒地叫,這樣讓人煩吧。怎樣來對付這個狗呢?我就買了吃的東西,什麼豬肝啊什麼的,塞在口袋裡,一叫門,這狗先迎著我了,然後開開門以後我就把東西先餵狗,它們光吃了,不咬了,後來把這個狗餵熟了,我一敲門,它一聽到我的聲音,它們就不咬了。後來我跟老師的關係就比較密切了,別人都是一星期去一次,我可以中間沒事我可以去兩次,畫了畫我就讓他去給我看作業。 )

學於吳鏡汀門下,郜雪鴻受益匪淺。特別是在山水畫方面,吳鏡汀強調繼承傳統,主張從古人作品中汲取精華,為我所用。這個時期,郜雪鴻也逐漸深入到中國的傳統繪畫當中。他說,他自己是一個堅定的傳統繪畫繼承者,他認為,中國畫幾千年留傳下來的優秀傳統,並不像某些改革派人士所講的“一無是處”,而是在很多方面是領先於世界的,絕對不能丟棄。特別是對五代宋元以來,中國山水畫的優秀傳統,更是源遠流長。

( 郜雪鴻:宋元的東西,董其昌所說的“南北宗”確實有些不同,北宗的東西,你看關仝的、范寬的作品,大概都是畫的陝西、陝甘這一塊地區的山水,他畫的是全景山水,畫得很高大的山,你看像范仲立的《秋山行旅圖》。巨然是畫江南山水,江南山水呢,像江南的《問道圖》,那些作品表現的都是江南的山水,他就變成了披麻皴,北方是畫斧劈皴,後來到了南宋的時候又出了馬一角。“馬一角”就是馬遠,他不畫全景山水,他就改了。馬遠的東西他是畫的方,畫的硬,這是北宗的山水是方,南宗的山水是畫丘陵,江南的山水主要是畫丘陵,所以畫出來的東西比較含蓄。 )

的確,正如郜雪鴻所理解的山水畫傳統,宋元時代是我國古代山水畫的一個空前的高峰,特別是以李成、范寬為代表的北宋和以馬元、夏圭為代表的南宋,鉤勒精細,刻畫嚴謹,用墨則層層渲染,凝重恬靜;元代承襲宋代,又有所發展,皴擦點染,“不為法縛,意超象外”,墨法變化莫測,莽莽蒼蒼。正因為這些優秀的傳統,郜雪鴻說,中國山水畫的技法,融洽宋、元,已然大成。

( 郜雪鴻:宋朝的時候,山水畫的結構上,多數是寫生的東西,所以宋朝的東西必須以寫生,真正的畫的樹就像樹,什麼樹就是什麼樹,必須認真的畫,另外到了元朝的時候就變了,變成發揮筆墨上的東西發揮的多了,山水的結構、形象就比較差了,像倪雲林的畫不就是嗎?逸筆草草,逸品比較多,草草的東西;你看王蒙的東西,倪瓚的也是筆墨,在筆墨上,吳振的筆墨是最好的,所以,原來的時候,學筆墨就學吳振的。 )

【導視】

堅持傳統的郜雪鴻,為什麼從北京來到了河北?

他又從四王繪畫中悟出了什麼道理?

【解說】

經歷了艱苦的學習,走過了戰亂年代,郜雪鴻又加入了社會主義新中國的建設。他先後輾轉山東、天津等地教授美術,最後隨河北師大定居石家莊;在河北師範大學的三尺講台,他一站就是30年。

1988年退休以後,郜雪鴻靜下心來,潛心創作的同時,開始從更深厚的傳統文化中尋找中國畫的出路。他說,經歷了一個世紀的風霜雪雨,見證了中國畫一個世紀的興衰。五四時期,學界將清代正統的“四王”繪畫批判至極,一心研習傳統的郜雪鴻卻從“四王”中尋找到了傳統繪畫的源流,並在“四王”的基礎上艱難前行。

( 郜雪鴻:到了四王的時候,形式化了,就不行了,四王的東西就是舍掉了寫生這一環節,我的畫學四王不跟四王一樣,就是我這裡面有寫生。你看我這裡頭的筆墨、色彩中都不是四王的,實際是我是學四王不是四王,我有寫生的東西,色彩學,有當代的東西,有色彩學的對比、對照、調和,有這些因素在裡面,所以我是真正的西洋的理論運用到繪畫,我是這樣,筆墨是基礎,但是沒有筆墨這個顏色顯不出來。沒有皴擦渲染,皴法的地子,沒有書法的基礎,畫出來它是漂浮的東西。就是說你在這個筆墨畫好了,再運用西洋畫的色彩學的原理,它的暖色和寒色,對照、對比,那些理論你必須掌握。)

從早年學習西洋畫素描、色彩,到後來潛心傳統、寫生創作,郜雪鴻是一個忠實的傳統主義者。從齊魯大地走到北京,又從北京走到天津、河北,郜雪鴻走了一條迂迴的傳統之路。如今雖已耄耋之年,但他那顆充滿創作激情的心靈卻是年輕的。採訪結束,郜老依然不忘給後輩學畫者一個忠告。

( 郜雪鴻:我覺得中國獨立的東西不能放棄,山水畫光畫線不行,得有皴法,必須放下去。皴 擦 渲 染這四個字,得(需要)多年的功夫,古人說:筆墨如煉丹。你得練到一定的程度,才能發揮出作用來。 )

在今天市場化、商業化思想充斥社會的時候,我們很難想像,一個世紀老人,能夠如此堅定的支持著中國傳統繪畫藝術。然而,回望90年曆程,無論戰亂年代,還是和平時期,立場堅定的郜雪鴻走過來了,而且,依然走著,堅定的走著。

(本文摘自收藏天下全國電視數字專業頻道,作者王慶森)

作品

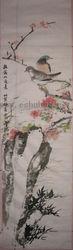

花鳥作品

花鳥作品 花鳥作品2

花鳥作品2 花鳥

花鳥