角結膜上皮內上皮癌

角結膜上皮內上皮癌流行病學

本病多發於中年以上和老年男性瞼裂區之角膜緣為最常見的發病部位。

病因

根據發病特點提示角結膜上皮細胞的癌變與日光紫外線的照射可能有關。

發病機制

紫外線照射等因素可使細胞內DNA受損,當DNA修復延遲或修復失敗等情況下正常上皮細胞可發生癌變,並轉換成腫瘤細胞式發展。

臨床表現

表現

表現腫瘤發展緩慢相對靜止,可在若干年中局限於上皮內。但也可能突然發展為惡性腫瘤。有些患者已發生遠處轉移而局部病灶卻無明顯變化。應強調的是有些患者在體內其他部位同時有黏膜白斑病或器官癌腫。

診斷

根據腫瘤的生長特點及外在表現確診最終依靠病理學檢查。

檢查

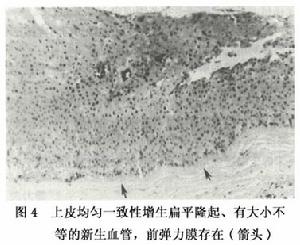

病理學檢查:可見腫瘤部位上皮細胞呈一致性增生,棘細胞為圓形或卵圓形,大小不一,有明顯的極性紊亂和細胞核分裂像在增生的上皮與正常上皮之間境界分明腫瘤細胞局限於上皮內而不突破基底膜完整而清晰的基底膜是本病與鱗形上皮細胞癌的主要鑑別之點。另一重要特徵是有奇異核的腫瘤細胞,核大而濃密,與正常細胞相比,癌細胞的胞核占據整個細胞的極大比例胞質較少。也可呈現為幾個核聚集在一起的多核瘤巨細胞這種多形性巨核或多核細胞,可出現在上皮的各個水平。

腫瘤所在的上皮下有淋巴細胞浸潤和新生血管有些增生的腫瘤細胞有明顯核仁胞質呈伊紅染色。新生血管多腫瘤的表層有角化不全細胞但可見完整的前彈力膜。

治療

角結膜

角結膜 早期局部切除療效可靠切除腫瘤時,深度控制在1/4~1/3角膜厚度,將整個腫瘤連同其周圍約2mm的正常組織一併切除。無需其他治療。由於容易復發術後應定期隨訪復發者再手術仍有可能治癒角膜廣泛受累者可行全形膜板層切除同時行全板層角膜移植術近年來有人局部套用0.02%的絲裂黴素點眼治療結膜角膜上皮內瘤4次/d,共14天。1個月後腫瘤開始消退並伴有顯著的結膜充血,4個月後只有輕度角膜混濁病灶處剩下一些大血管。隨訪9個月臨床未見腫瘤復發在治療中應高度重視絲裂黴素C局部套用的潛在的、嚴重的毒副作用。

預後預防

預後:

腫瘤可穩定多年一般預後良好。但也能像乳頭狀瘤那樣增大,還可以發生退變(5%)。還可出現潰瘍、惡變形成鱗狀上皮癌引起轉移。

預防:

注意生產作業時的眼部防護

化療案例

細胞表現

細胞表現方法:病例收集於2001年9月~2003年11月澳大利亞西澳大學 Lions眼科研究所門診就診患者8例8眼,男性6例,女性2例,年齡38~78歲,平均59.2歲。接受治療的患者為多次復發或眼表病變組織有進展趨勢者,發病時間5月~4年,平均2.3年。所有患者在開始治療前均進行病灶活檢及組織病理學檢查,3例確診為中~重度不典型增生,5例確診為原位癌。在開始使用MMC進行局部化療前,所有患者接受局部病灶切除術,術後傷口都達到完全上皮化。對患眼局部滴用0.04%MMC眼藥水,1天4次,1次1滴,連用7天,間隔1周。對於頑固性病變患者可於治療結束1周后開始下一療程治療的循環療法。在患眼接受治療時,放置膠原淚點塞於下淚小點處,防止藥物對鼻淚管引流系統的毒副作用,並減輕全身吸收。在治療期間第1月,每周檢查1次。治療後隨訪時間為8~18個月,平均11個月。注意觀察角結膜腫物消退情況及藥物對眼部的毒副作用,如出現點狀角膜上皮病變,給予人工淚液滴眼。分別回顧分析患者的治療情況。 結果:在8例8眼CCIN患者中觀察到不同的治療反應。8例患者7眼對0.04%MMC眼藥水達到完全消退的臨床效果,治療時間為7~21天,平均16.8天。隨訪觀察期間未見臨床復發徵象。1例患者治療35天后達到部分消退,在進行局部腫瘤切除,術後輔助0.04%MMC眼藥水治療1療程後,隨訪6月未見復發。治療期間患者伴隨有短暫的眼部不適、結膜充血、流淚、畏光和點狀角膜上皮病變。除了1例患者在停止治療後點狀角膜上皮病變持續3周外,所有副作用在停用MMC眼藥水1周內消失。未觀察到視力的長期損害及淚膜異常。 結論:根據0.04%MMC對一個完整的表層上皮細胞具有相對無毒性的特徵,採用局部滴用0.04%MMC治療CCIN,避免了多次手術創傷,不僅能夠對整個眼表進行治療,還可以重複使用,尤其對於復發病例,可以作為首選治療方法,達到了安全、有效的治療效果。

案例分析

角結膜上皮內上皮癌

角結膜上皮內上皮癌1 臨床資料

1.1 一般資料 8例是自1986年5月至1997年5月間角結膜上皮腫物經病檢證實為上皮內上皮癌,其中男2例,女6例。年齡28~73a,平均53a,50a以上占75%.發生於球結膜4例(左眼2例,右眼2例),角膜2例(右眼),角結膜2例(左眼1例,右眼1例)。發病1mo~5a,平均1.34a。1例為第2次手術,切除後0.5a復發。1例為第3次手術,切除後3~4mo復發。所有病人表現為角結膜長出新生物,大小不一,形態各異,最小的結膜包塊米粒大小,灰褐色,最大的約10mm×5mm,呈菜花狀波及穹窿部。其中斑狀型5例,乳頭型2例,機化麥粒腫1例。

1.2 治療方法 採用單純手術切除法。0.5g.L-1地卡因滴於結膜囊2~3次,結膜病變加20g.L-1普魯上卡因局部浸潤麻醉,開瞼器開瞼,在放大鏡下將病變組織切除,範圍達周圍2mm,深度至剝離病變組織。病理檢查:切除組織用100g.L-1福馬林固定,常規石蠟切片,HE染色,光學顯微鏡下檢查,在8例病人中以基底細胞增生為主的2例,棘細胞型3例,混合型3例,其中有1例間質炎症反應較嚴重。棘細胞呈圓形、空泡狀、有核仁。它們共同的特點是;細胞層次增多,極向消失,細胞異型性明顯,上皮細胞全層增生活躍,基底膜保持完整,復發病例的周圍組織切除乾淨。

2 討論

角結膜上皮內上皮 癌(CIN)又稱Bowen病,多發生於老年人,以50~70a者居多,但也可發生於青年人,Tabin等報導最年輕的19.6a,本組病例最年輕者28a,50a以上占75%.在性別方面有顯著差異,女性多於男性,男女之比為2∶6,發生部位侵犯球結膜最多6例,占75%。