影響因素

技術因素

矩陣式組織結構

矩陣式組織結構企業規模是與一定的技術條件相適應的。

企業規模的擴大必然導致生產能力的擴大,而生產能力的擴大又是以技術進步為前提的。企業規模既有伴隨技術進步而逐步擴大的趨勢,又受技術條件的制約。所以,企業規模只能是與生產技術密切相關的一種動態組合。

市場供求

企業要想擴大規模,必須明確地把握時機,既要對市場供求狀況及變動趨勢做出正確的預測,又要對產品的相關行業及社會供求總量的平衡狀況做出正確的判斷。

管理因素

一般來說,企業的規模與管理的難度成正比,與管理的效率成反比。大企業必須分設複雜的管理層次,設計眾多的激勵和監督機制,這就必然增加企業非生產人員和設備的數量,從而造成企業成本上升和費用增加。

產品相關性因素

從事多種產品生產的企業,其產品之間的相關性越小,需要的技術設備和勞動投入就越多,產品成本也就越高。另外,產品的相關性越小,各類產品之間的管理體制就越不同,相互之間的協調配合也就越複雜,從而使管理和生產效率下降。

理論分析

企業集團期望擴大規模來發展 規模經濟,取得更大的 經營效益,這是企業集團追求的目標。但是如果規模過大就會產生規模不經濟問題。

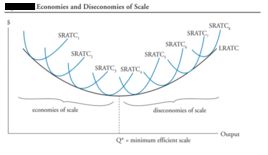

簡單的說,企業集團的 規模經濟是指企業可以以低於雙倍的成本獲得雙倍的產出,相應的,當雙倍的產出需要雙倍以上的投入時,就會產生規模不經濟問題。 規模經濟通常是以“成本―產出” 彈性來計量的,如果規模經濟存在(成本增加低於產出增加的比例),邊際成本就會低於 平均成本,反之亦然,如果邊際成本低於平均成本,就存在規模經濟,所以分析企業集團是否產生了規模不經濟問題,實際上就是分析其邊際成本是否低於平均成本。邊際成本和 平均成本是兩個重要的概念,是企業選擇產生水平的重要因素。企業總成本(TC)由兩個要素組成: 固定成本(FC)和 可變成本(VC)。當企業生產規模擴大時, 生產成本將發生變化, 固定成本不變, 可變成本將隨 產量變化而變化。邊際成本(MC)反映著企業成本的變化情況,邊際成本稱為 增量成本,是由多生產額外的一單位產出而引起的成本的增加MC=△VC/△Q。

當企業集團在 長期平均成本LAC處於下降階段生產一定產出時, 長期邊際成本LMC低於長期平均成本,這時如果增加投入,就會產生 規模經濟效應。而當 長期平均成本處於上升階段, 長期邊際成本高於長期平均成本時,這時就產生了規模不經濟效應。

結論:

1、規模不經濟是由管理不經濟造成的,沒有規模不經濟,只有管理不經濟;

2、企業的發展,都有一個最佳規模點,管理好的企業,這個點就會後移,企業規模可以做大;

3、管理不好,企業規模不可能做大,要想上規模,先得上管理。

案例

三株公司在創業之初,人員很少,所有的人都直接聽命於負責人,雖然規模小,但是任何策略都能及時、有效的執行,問題也能夠及時反饋解決。而在三株的四年鼎盛期,至少有數以萬計的經理、經銷商、 批發商、零售商。在內部管理上,龐大結構所帶來的弊端尤為突出, 規模經濟在發揮其積極作用的同時難以避免的出現很多漏洞。到1997年,三株公司地市級子公司達300家,縣級辦事處2210個,鄉鎮級工作站13500個。看上去,三株的規模龐大,行銷鐵流浩浩蕩蕩,實際上卻是機構重疊,人浮於事,互相摩擦,其下屬機構甚至出現一台電話三個人管的現象,效率低下。

迅猛擴張地規模及公共關係理念促成了三株的爆炸式的增長,不過其中很多人是利益驅動而打造成的企業經營團隊,是一個十分危險的團隊。於是,從最高管理層到中間管理層,再到鄉村中的工作站,規模過大導致執行越來越慢,企業經營發展的信息也很難傳到負責人的耳朵里,各個部門各自為戰,前線的工作站也由多個管理人員分別指揮,管理不善導致三株集團出現過度誇大的現象,質量也無法保證,三株的全國銷售急劇下滑,月銷售額從數億元,暴跌到不足1000萬元,擁有15萬員工的龐大“帝國”就這樣轟然倒塌。

依靠 規模經濟增加利潤有一個重要前提,那就是行業格局基本沒有變化, 盈虧平衡點是穩定的或不變的。只要行業 盈虧平衡點不變,規模增長就一定能夠帶來利潤的增長。也就是說, 規模經濟的前提是:規模在增長,而所處行業格局沒有變化,競爭對手也沒有變化。然而,這個前提在快速變化的 經濟環境中是基本不存在的。

解決方法

首先,需要企業的決策者從觀念上認識到管理的重要性,在企業上規模的同時,著重加強企業基礎管理建設,弄清企業處於什麼階段,然後有真對性地進行企業管理變革。

其次,企業要做大規模,就必須把企業的運作建立在可重複或可複製的科學、規範的管理平台上,建立一套適合本公司行業和企業特點的管理模式、著重培養一批職業經理。

第三、建立現代人力資源管理體系,為企業上規模提供源源不斷的人力資源。

第四、採用新型的矩陣式組織結構,在企業內部形成競爭機制,以培養整個公司在市場上的競爭力。

第五、從社會上聘請專家,從分利用公司外部人員為公司出謀劃策,並通過“借腦工程”提高個矩陣小組的工作效率。

第六、把改革創新的業績列入對管理人員的考評內容,調動管理人員的創新積極性。

通過實施以上計畫,完善各個職能活動構成的循環系統,經營速度加快,周期縮短,讓生產經營過程中存在的各種問題統統暴露出來。因為,企業內部競爭機制解決了濫用資產問題,在一定程度上限制了原諒失誤傾向;“借腦工程”發揮出來的旁觀效應遏制了相互包庇和企業關係網的形成;將改革創新的業績列入考評內容,迫使管理人員放棄為滿足晉升的政治標準在內部周鏇上花費更多精力的行為,減少了對刺激動力的損害,特別是集中在大公司總部過分集權和對風險經營缺乏認識等方面的問題。

比如,從事某項風險性產品的開發研製,要由總部拍板並相應給予開發事業部以資金以上的支持,導致總公司費用增多,如果將人、才、物權儘量下放,總部只起“會診醫生”或“戰略諮詢家”的作用,就可以更及時地對客戶新的需求作出反應,更快地採取具體行動,通過以上種種手段,建立一體化組織時所謂“意料之外”的費用,在很大程度上會變成“意料之中”,致病因素被逐相揭露並引起充分注意,企業發展壯大過程的規模不經濟現象的防範和治療就變成順理成章的事情了。中國對策

規模不經濟的中國鋼鐵業

規模不經濟的中國鋼鐵業導致中國企業集團規模不經濟的原因有很多,

比如確定規模經濟的方法不科學、採用粗放型的經濟成長方式、集團結構不夠最佳化等多方面。

採用科學方法確定規模經濟

從規模經濟的分析來看,邊際收益等於邊際成本,能使投入產出達到最佳效果,但如何使企業集團的規模與此 相適應,對於從事不同的行業和生產不同產品的企業集團來說,確存在很大差異。一般受生產力發展水平、行業或產品生產特點,以及社會化配置資源的方式等方面制約。生產力發展水平是企業組織生產的基礎,現代化的生產工藝、技術設備、運輸方式,管理手段,信息、技術的高度發展,為企業集團實現大規模生產經營管理奠定了基礎,大規模流水線生產方式,自動控制技術,計算機網路技術的套用,為企業集團提高生產效率,延伸管理幅度,降低生產成本,提供了廣闊的選擇空間。確定和衡量規模經濟一般可以採用:長期平均成本曲線法、適度生存法和統計分析法。

實現集約型的經濟成長方式

中國企業基本上採取粗放型的增長方式,很多國有企業集團存在著資源消耗高、資金周轉慢、損失浪費多、經濟效益低等問題。如果現在仍按過去的粗放型的增長方式來追求速度效益,那么就會產生成本上漲,價格上漲,質量低下,市場積壓等一系列問題,企業集團的困難就會日益嚴重。轉變增長方式,走內涵式擴大再生產、集約型增長路已成為企業集團的當務之急。集約型的增長方式的關鍵是依靠科技進步。企業集團應當增加企業的研究開發費用,因為企業離市場比科研院所更近,企業的研究開發費用能更直接地轉化為生產力,它們搞的開發項目帶有市場套用性、有效性。

通過資產重組最佳化集團結構

目前中國許多企業集團內部資產關係和業務關係雜亂,仍在沿用過去單個企業的管理體制,集權和分權的關係處理得不好,各層次成員的身份和職責不明確。因此必須選擇適當的時機,進行結構重組的工作,在經營管理上充分發揮中間管理層的作用。資產重組是最佳化集團結構的一條比較好的途徑。簡單地說,資產重組就是對資產進行重新最佳化組合,以提高資產的利用率。資產重組可發生在企業之內,亦可發生在企業與企業之間,前者稱為體內重組,後者稱為體外重組。通過資產重組,企業集團可理順其內部資產關係和業務關係,以及成員企業之間的關係,以規範其組織結構,提高集團的整體效率。