出處

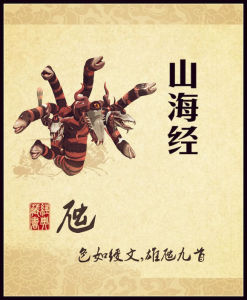

蝮蟲

蝮蟲郭璞註:“蝮蟲,色如綬文,鼻上有針,大者百餘斤,一名反鼻。(蝮蟲,紅白相間的顏色,鼻子上有刺鉤,大的蝮蟲重達百多斤,又叫反鼻蟲)

這裡的蝮蟲即是虺,上古傳說中的一種毒蛇,雄性的虺有九個頭。

毒蛇,俗你土虺蛇,大毒蛇。泛指蛇類

虺,蛇屬,細頸大頭,色如綬文,大者長七八尺。――《字彙》

維虺維蛇。――《詩·小雅·斯乾》

虺,蝰地。――《廣雅》

雄虺九首。――《楚辭·天問》

註解

蝮蟲是傳說中的動物,也叫反鼻蟲,顏色如同紅、白相間的綬帶紋理,鼻子上長有針刺,大的一百多斤重。這裡的“蟲”(念hu)是“虺”的本字,不是“昆蟲”的“蟲”(chong)。〈古〉傳說中的毒蛇:雄~九首(首:頭)。

~蜮:虺、蜴、蜮都是害人的毒物,喻奸惡小人。

為~弗摧,為蛇若何:小蛇不打死,成了大蛇怎么辦?原喻要趁敵人弱小時就把它消滅,後泛指壞人要及早除掉。