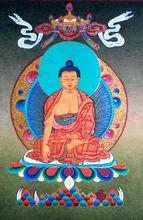

釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛在中國乃至世界佛教藝術史上,恐怕沒有哪幾個民族像藏民族那樣,數千年以來,日復一日,年復一年地,把自己的神聖信仰和人生理想都融刻在一座座山崖,一塊塊巨石和一尊尊青銅上。我們甚至無法確切地統計,那些雕刻和供奉在神山、聖湖、路口、村落邊、寺院裡的佛教造像究竟有多少。面對著青藏高原難以計數的大大小小的佛教造像,我們更多地是驚嘆,是一種什麼樣的偉大力量感召著,那些沒有留下姓名的無數的藝術家,千百年來默默無聞地,拿著刻刀,一鑿一錘地雕刻著他們心目中崇拜的佛菩薩的美好形象,從古至今,綿綿不斷,以致形成了青藏高原最獨特的人文景觀,古樸雄渾、莊嚴優美的佛教造像藝術。

藏傳佛教藝術創始於公元7世紀的松贊乾布時代,隨著尼泊爾赤尊公主和唐朝文成公主的先後入藏,作為佛教重要象徵的佛像及佛教藝術也從不同的國家和地區傳入了西藏。從某個角度說,赤尊公主進藏時所帶的釋迦牟尼佛8歲像,以及文成公主所帶的釋迦牟尼12歲等身像幾乎成了藏傳佛教造像歷史的開始。由此,經過一千三百多年的歷史演變與發展,已經形成了濃郁的民族風格與地方特色。直到今天,造像藝術作為藏傳佛教寺院學僧們學經修行的一個重要法門和內容,仍在繼續發揮著弘揚佛法的積極作用。除了寺院以外,造像藝術在民間也廣為流傳。可以說造像藝術,尤其是石刻和擦擦在藏族地區是最具有民眾性和民間性的佛教藝術種類,它的創作者之多,藝術作品之多在整個藏區堪稱第一。

藏傳佛教造像藝術,主要由青銅造像、木刻造像、泥塑造像、石刻造像和酥油花造像五大部分組成。各種造像藝術產生的年代大體一致,都在公元7世紀的松贊乾布時期;造像的內容也基本相同,一般包括9個方面的造像門類:

1.佛像類:這類造像是藏區各種材料中數量最多的一類。包括釋迦牟尼佛

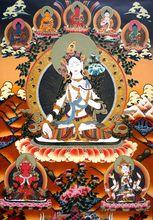

白度母

白度母 大威德金剛

大威德金剛2.菩薩類:菩薩造像在藏傳佛教藝術中也占很大的比例。除觀音、文殊、普賢、地藏菩薩外,觀音和文殊菩薩的數量最多,常見的觀音菩薩有雙身觀音、四臂觀音、騎獅觀音、十一面觀音、千手千眼觀音等。八大菩薩也是藏傳佛教寺院中常見的菩薩造像,如文殊、彌勒、觀音、普賢、大勢至菩薩、虛空藏菩薩、地藏菩薩、除蓋障菩薩等。

3.度母類:在藏傳佛教中,度母稱作“卓瑪”、“多羅母”。相傳她是觀音菩薩化現的救苦救難的菩薩。據《大日經》的說法,度母都是從觀音菩薩的眼睛中變化出來的,共有21相,她們的身色各不相同,藏傳佛教稱她們為21度母。藏區寺院裡最常見、最流行的度母造像便是白度

4.佛母類:這類造像主要包括尊勝佛母、大白傘蓋佛母、空行母、長壽三尊、吉祥天母、白拉母、獅面佛母、智行佛母、金剛地母等。她們是藏傳佛教密宗供奉的女性護法神祇。按照藏傳佛教的說法,佛母是諸佛之源,佛之所以成道全靠佛母賜予智慧,因而要敬拜佛母。佛母的另一層意思是指“佛以法為師,佛從法生,法是佛母。”

5.護法類:護法神像也就是護持佛陀善法的神靈。佛教認為菩薩濟世傳播佛法之時,如果沒有得力的護法人,則會佛道隕落。所以,佛教中才有許多的護法神存在。他們可以施益於眾生,也可以攝受那些危害佛法的人,並且具有非凡的神通能力,具足法力,無往不勝,是藏傳佛教寺院中供奉的重要神祇。這些造像有的是古印度婆羅門教和藏族原始本教神靈相結合的產物。常見的護法神像有四大天王像:東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王。藏傳佛教寺院的大門口一般都繪製和雕塑有四大天王的造像。另外著名的護法神還有瑪哈嘎拉、班丹拉母、大黑天神、降魔閻尊、不動明王、金剛亥母、六臂依怙、戰神、財神等。

6金剛類:金剛造像主要是藏傳佛教密宗修行中的本尊或護法神造像。 密宗有許多本尊造像,其中最著名和常見的有大威德金剛、馬頭金剛、密集金剛、勝樂金剛、歡喜金剛、時輪金剛、金剛手、金剛撅、降閻魔尊等。藏傳佛教寺院中的護法神殿和密宗殿都供奉有這些造像,其特徵一般是以忿怒、威嚴的形象出現的,具有威懾邪惡的力量。

7羅漢類:藏傳佛教寺院中的羅漢造像一般是指十六羅漢像,也叫十六尊者像。相傳最早的羅漢造像是從中原傳播到西藏地區的。他們分別是:因竭陀尊者、阿氏多尊者、伐那婆斯尊者、迦里迦尊者、伐遮羅佛多尊者、跋陀羅尊者、迦羅加伐磋尊者、迦諾迦跋黎墮遮尊者、巴沽拉尊者、羅祜羅尊者、注荼半托迦尊者、賓度羅跋羅墮尊者、半托迦尊者、那迦希尊者、蘇頻陀尊者、阿密特尊者。此外還有十六羅漢侍從叫羯摩扎拉,也稱“達瑪”居士,相傳她是觀音菩薩的化身。西藏的十六羅漢造像大多是泥塑彩繪,其中以色拉寺、白居寺、哲蚌寺的十六尊者造像最為著名。

8祖師類:祖師造像主要是指藏傳佛教歷史上各個教派的創始人,或是該教派著名高僧大德們的造像。故佛經說“始立法為人之師表者,創立宗派之人者,為祖師。”這類造像大多數出現在藏傳佛教後弘期,時間大約在11世紀以後。其中以寧瑪派創始人蓮花生大師像出現的最早。其後,有噶當派阿底峽尊者、仁欽桑波大譯師、仲敦巴;噶瑪噶舉派的瑪爾巴尊者、米拉日巴尊者、塔布拉傑、都松欽巴、噶瑪巴、帕木竹巴、唐東傑布;薩迦派的貢噶寧布、索南孜摩、扎巴堅贊、貢噶堅贊、八思巴洛珠堅贊等;格魯派創始人宗喀巴大師、賈曹傑、克珠傑、歷代達賴喇嘛、歷代班禪喇嘛、絳央卻傑、絳欽卻傑等各教派創始人或堪布、格西等的人物造像。

9.人物類:這類造像主要指自吐蕃以來,歷代護持佛法的國王、大臣、王妃、著名文化人等的造像。如藏傳佛教歷史上常見的三大法王像:松贊乾布、赤松德贊、熱巴巾;文成公主、赤尊公主、金成公主、吞彌·桑布扎、噶爾·祿東贊、頗羅鼐王等歷史人物的造像。 藏傳佛教造像藝術的風格,一般可以分為三個大類:一是屬於靜態類的善相造像,如佛、菩薩、度母等。二是屬於忿怒相的造像,主要是護法神系列中的神靈,像瑪哈噶拉、護法金剛、大威德金剛、馬頭金剛、降閻魔尊、不動明王等。三是兼有善怒兩種表情的造像,如密集金剛、勝樂金剛、歡喜金剛、時輪金剛等等。在護法神造像中還有怒相和善相,以及兼而有之的造像之分。與護法神造像相比較,佛、菩薩、度母類的造像顯得親切、莊嚴、妙好,更多地表現了慈祥、優美、寧靜的審美情調。作為密宗造像則更多地體現了象徵主義的理性成分。如果對這些象徵的密宗造像沒有準確地理解的話,那么,往往會對密宗藝術產生誤解與偏見,從而不得要領,違背佛教密法的本義。

在藏傳佛教密宗中,為什麼會有那么多的猙獰恐怖、鼓目圓睜的憤怒造像呢?按照密宗的說法,是為了修習者的意念能夠迅速地捕捉引起我們人類內心煩惱的邪魔,所以常把這些邪魔描繪成具體可視的形象,供我們反思和修行。在這裡,煩惱便是我們內心最大的敵人和邪魔。

例如,煩惱可能是由一個被踏在護法神腳下衰竭待斃的魔怪形象來表示。正如象徵所暗示的那樣,踩在護法神或是本尊腳下的非人形的邪魔,不是別人,就是我們內心貪、瞋、痴念所引起的無盡的無明煩惱。密宗造像中被塑造的頭顱、腦蓋骨、脛骨、人的心臟、腸子等裝飾物,都不是真實的東西,而是假想的人類煩惱的種種象徵與替代。

據說,釋迦牟尼佛在解釋密乘教法時,用那些狂怒的形象作為激發信徒對煩惱產生憎惡的工具,這種狂暴的憎惡本身恰好就是滅除煩惱邪魔的工具,因而藏傳佛教的密宗本尊造像令人恐怖的形貌表情,展現了本尊對煩惱的憎惡之情。理解了密宗的這些象徵意義,我們才能較準確地認識和欣賞密宗造像藝術的精髓所在。

藏傳佛教的祖師和人物造像大都比較寫實,注重刻畫不同高僧或是歷史人物的形象與性格特徵。例如法王松贊乾布、赤松德贊的造像都很生動細膩。又如以修橋和藏戲始祖著稱的唐東傑布,一般著意刻畫他神奇的白髮銀須,和他慈悲濟世、利樂有情的悲憫面相。而米拉日巴尊者的造像,除常見的苦修法相外,有的造像還突出他幽默、滑稽的形象特徵。

按照藏傳佛教造像的傳統,一個雕塑家必須懂得和非常熟悉佛教經典,特別是《造像量度經》中有關造像的規則或法度。雖然這一造像法度對藝術家提出了許多的要求,但是一個傑出的藝術家卻需要用自己的心靈體味神聖思想的超越性和對材料的熟練把握。造像不僅是鑄造,或雕塑一個銅製的或是木刻的一尊偶像,而是通過不同的材料傳達和表現佛陀的偉大思想,是一個喇嘛或是修行者學佛修道的一種殊勝法門,是心靈走向慈悲與喜樂、觀想與禪修、本尊與自我等融合為一的修習過程與驗證途徑。在這裡,一切的藝術行為都是神聖虔誠的宗教行為,一切的宗教行為也都是重新認識把握佛陀精神的必要過程。就像佛陀的莊嚴美好不光是外在三十二相的美好,更是佛陀偉大思想的美妙體現。

從藏傳佛教藝術的發展角度看,吐蕃時期的造像主要以引進學習模仿印度、尼泊爾、漢地、克什米爾等地造像藝術為主,還沒有完全形成自己的造像傳統和民族風格。尤其在古格王朝時期,由於與西印度、克什米爾、西域等地接壤,西藏阿里地區的造像藝術更多地受到早期克什米爾、西印度、甚至西域和中亞佛教造像藝術的影響。而與內地接近的青海、四川、雲南等地的寺院造像則受到了漢傳佛教造像藝術手法的影響。

1260年尼泊爾藝術家阿尼哥的入藏,使得藏傳佛教藝術在各個方面又有了新的發展。在西藏期間,阿尼哥不但設計修建了一些著名的寺院和佛塔,而且也為元朝和西藏培養了不少的藝術家。此時,尼泊爾造像藝術又一次影響了藏傳佛教藝術。同時,隨著元朝政府對藏傳佛教的扶持,也使得藏傳佛教造像在內地得到了迅速的發展。由此,藏傳佛教的造像藝術也遍及內蒙、遼寧、河北、北京、山西五台山、杭州等地。對漢藏佛教文化藝術的交流起到了積極的促進作用。

明代隨著格魯派的崛起,藏傳佛教藝術隨之發生了諸多變化。可以說,明代是藏傳佛教藝術走向成熟繁榮的鼎盛階段,並且從以往多元的藝術風格逐漸走向了民族化的創作道路。

拉薩境內格魯派寺院甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺和日喀則扎什倫布寺四大寺院的興建,使得格魯派師祖的造像成為這一時期最引人注目的題材之一。與此同時,西藏、甘肅、青海、四川等地的寺院造像中,也普遍流行格魯派創始人宗喀巴與弟子以及達賴喇嘛、班禪的造像。其中宗喀巴大師的造像最為突出。主要表現在兩個方面:一是造像數量眾多,二是造像以高大為主。例如色拉寺的宗喀巴造像,刻在一塊巨大的崖石上,非常醒目的突出了宗喀巴大師獨尊與崇高的宗教地位。哲蚌寺的宗喀巴造像高達6.9米。藥王山、扎什倫布寺境內也有不少大宗的宗喀巴大師和弟子們的造像。

明代的造像在創作手法上也發生了很大變化。比如當時的大小寺院都喜歡鑄造或雕塑大型的佛、菩薩、度母、金剛和護法神等像,且工藝精湛,造型優美,極具民族特色。石刻造像也是如此,這些造像線條流暢、優美,多以淺浮雕、剔地浮雕為主,以往常用的平直刀法,逐漸被圓刀法取代。或許由於巨石平整、細膩的緣故,才使得線條變得流暢、均稱而富於節奏和韻律感。

清代的造像在其規模上不及前代,由於不同的寺院所屬不同的教派傳承,故而造像的種類與藝術風格也各有其特色。總體來看,此時的造像以忿怒相、變異相、護法神和格魯派高僧大德為主,文靜慈悲類造像相對減少,尤其是摩崖石刻造像較為突出。由於此時的佛教造像已逐漸形成了固定的模式。加之《造像量度經》的嚴格要求以及其它原因,使得這一時期的造像藝術變得僵化和呆板。雖然晚期的造像在藝術手法上相當成熟,可是佛教藝術的世俗氣象也愈來愈濃。由於造像過份追求裝飾的美學效果,常常使造像失去了各自應有的神韻和特徵。換句話說,佛像最動人的神聖感和超越感逐漸淡化了。

加之明清以降格魯派取得了政教合一的統治地位,明以前各教派所呈現的多元化藝術風格逐漸被格魯派的一統天下所打破,從而使藏傳佛教藝術失去了互相競爭、共同發展繁榮的、必要的、寬鬆的社會政治背景。

總之,作為藏傳佛教藝術重要組成部分的造像藝術,它伴隨著佛教傳入西藏而產生,在經過1300多年不同階段的發展演變,在吸收、融合尼泊爾、印度、克什米爾以及漢傳佛教等藝術成分的前提下,逐漸形成了具有青藏高原特色的藏傳佛教造像風格和藝術流派。