建制沿革

臨桂沿革

臨桂區

臨桂區漢初,縣地屬南越王國。元鼎六年(公元前111年)置始安縣,為臨桂縣行政建置之始,縣城址在今桂林市區,隸零陵郡。東漢改名始安侯國。

三國吳甘露元年(265年),分零陵郡南部置始安郡,始安縣為其轄地。晉沿襲不變。

南朝宋屬始建國。粱天監六年(507年),在蒼梧、鬱林境內設桂州,始安縣屬之。隋、唐屬桂州、始安郡。唐至德二年(757年,一說貞觀八年即634年),因“附郭桂州”,將始安縣改名臨桂縣。

五代至清,臨桂縣名未變。五代南漢屬桂州,宋屬靜江府,元屬靜江路,明清屬桂林府。以上州、路、府治均設在臨桂縣。

民國元年(1912年),臨桂縣撤銷,直屬桂林府。2年撤府復縣,更名桂林縣,隸屬灕江道(3年改桂林道)。16年桂林道廢,桂林縣直隸廣西省政府。19年廣西建立民團制度,桂林縣屬第一民團區(後改桂林區)。23年3月屬桂林行政監督區(28年2月改為第一行政監督區)。29年1月從桂林縣劃出城區及近郊設桂林市,縣復名臨桂縣,屬桂林行政督察區(第一區)。31年3月,縣由省政府直轄。33年,隸屬第八區。

1949年11月22日,縣境解放,隸屬桂林專區(後改桂林地區)。1954年6月,撤銷靈川縣,其行政區域併入臨桂縣。1961年6月,臨桂、靈川分治。

義寧沿革

漢至隋,今縣境五通、保寧、中庸、宛田、黃沙等鄉鎮屬始安縣地,唐為靈川縣地。五代後晉天福八年(943年),馬氏在靈川縣西部(含今龍勝縣)設定義寧縣,縣城在今五通街(同一時期,馬氏又在義寧縣城東北置廣明縣,宋時廣明縣併入義寧縣)。立縣後,先屬桂州。開運三年(946年)改隸溥州。宋屬靜江府。元屬靜江路。明、清屬桂林府永寧州。清乾隆六年(1741年),析縣西北另置龍勝廳(今龍勝各族自治縣)。民國時,義寧縣隸屬與臨桂縣相同。1949年11月20日,義寧縣解放,隸屬桂林專區。1951年8月,義寧縣宛田區廟坪片9個行政村劃歸龍勝縣,其餘地區併入靈川縣。1961年6月臨桂、靈川分縣,原義寧縣區域轉屬臨桂縣。

合併後

1983年10月,臨桂縣從桂林地區劃歸桂林市管轄。

2002年2月,撤銷臨桂鎮、廟嶺鎮,設立新的臨桂鎮,以原臨桂鎮和原廟嶺鎮的行政區域為新臨桂鎮的行政區域。

2005年8月,撤銷五通鎮、保寧鄉,設立新的五通鎮,以原五通鎮和原保寧鄉的行政區域為新五通鎮的行政區域;撤銷兩江鎮、渡頭鄉,設立新的兩江鎮,以原兩江鎮和原渡頭鄉的行政區域為新兩江鎮的行政區域。

2013年1月18日,撤銷臨桂縣,設立桂林市臨桂區,以原臨桂縣的行政區域為桂林市臨桂區的行政區域。

2013年1月18日,國務院批文:桂林市人民政府駐地由象山區五美路16號遷至臨桂區西城中路69號。

2014年7月12日,桂林市人民政府在臨桂區正式掛牌。

2015年5月25日,桂林市臨桂區人民政府正式掛牌。

2015年區政府對下轄鄉鎮進行行政區劃微調整,除宛田瑤族鄉、黃沙瑤族鄉外其他鄉鎮均改為鎮建制。

行政區劃

現轄9個鎮、2個民族鄉。

2000年,臨桂區轄6個鎮、6個鄉、2個民族鄉。

2003年,臨桂區行政區劃一覽(轄5個鎮、6個鄉、2個民族鄉:臨桂鎮、五通鎮、六塘鎮、兩江鎮、會仙鎮、南邊山鄉、保寧鄉、四塘鄉、中庸鄉、渡頭鄉、茶洞鄉、宛田瑤族鄉、黃沙瑤族鄉)

2005年8月,撤銷保寧鄉,整建制併入五通鎮;撤銷渡頭鄉,整建制併入兩江鎮。2005年底,全區轄5個鎮、4個鄉、2個民族鄉:臨桂鎮、五通鎮、六塘鎮、兩江鎮、會仙鎮、南邊山鄉、四塘鄉、中庸鄉、茶洞鄉、宛田瑤族鄉、黃沙瑤族鄉。

2013年四塘鄉改鎮建制為四塘鎮。

2015年區政府對下轄鄉鎮進行行政區劃微調整,除宛田瑤族鄉、黃沙瑤族鄉外其他鄉鎮均改為鎮建制。

| 鄉鎮名稱 | 所轄社區、村委、居委 |

| 臨桂鎮 | 虎山社區,榕山社區、金水社區、金山社區、廟頭、水口、塔山、天華、秧塘、樂和、二塘、上全、獨峰、鳳凰、花堽、靈山、麒麟、沙塘、大律、蘭塘 |

| 四塘鎮 | 新村、界牌、大灣、土橋、李家、四塘村委、臘村、橫山、劉村、太平、自信、大約、面村、岩口、江西、四塘居委 |

| 五通鎮 | 楊梅、西山、板屋、桐山、羅江、五通村委、三友、大塘、江門、蓬萊、上祥、伍家、白馬、西塘、潯江、泗江、柳山、仁和、保寧、步厄、西南、北塘、五通居委 |

| 中庸鎮 | 高田、合峰、穴田、中庸村委、江泉、華境、三聯、中庸居委 |

| 兩江鎮 | 兩江村委、洲村、大廈、車梁、琅琥、城聯、保山、古定、信果、山口、保全、高妙、二圳、高寨、大洲、培塘、渡頭、謝家、油蔴、河沙、粟村、賀村、高塘、上宅、羅城、宿棠、兩江居委 |

| 宛田瑤族鄉 | 宛田村委、翁洲、中江、柳厄、河北、陶善、平水、東江、永安、廟坪、楠木、小河、合作、洞頭、流峰、宛田居委 |

| 茶洞鎮 | 茶洞村委、護山、花嶺、定安、富合、江洲、仁義、溫良、安樂、保合、三合、茶洞居委 |

| 黃沙瑤族鄉 | 黃沙村委、翻水、圍嶺、灘頭、宇海、黃沙居委 |

| 六塘鎮 | 羊田、廣洞、道蓮、三塘、清塘、岩嶺、船嶺、清泰、小江、羅塘、大村、保聯、誠桂、誠正、六塘村委、六塘居委 |

| 南邊山鎮 | 朗聯、錢村、東山、五敬、南新、玉聯、富汴、塘頭、軍洞、永平、昇平、永忠、靖遠、南邊山居委 |

| 會仙鎮 | 新立、馬面、文全、新民、山尾、睦洞、四益、七里、陶淑、燕山、寺山、會仙村委、同助、陂頭、大聯、矮山、會仙居委 |

地理環境

地理位置

臨桂區位於廣西壯族自治區東北部,桂林市西郊,西南鄰永福縣,東接桂林市秀峰區,東南靠桂林市雁山區。是桂林市新的政治、經濟、旅遊、文化、商務中心,區人民政府駐臨桂鎮臨政路13號。

地貌

臨桂境地處南嶺南緣,東西窄,南北長,呈火炬狀。北部群山巍峨高聳,南端峻岭連綿。東部略低於西部,由西北向東南傾斜,形成東西向分水嶺。

西北屬三台山系,為越城嶺余脈,山體龐大,峰巒挺拔。有1000米以上的山峰24處,800~1000米的山峰64處,最高峰廣福頂海拔1524米。在新構造運動、岩性和外力等因素作用下,山坡急而陡,河谷下切強烈,上闊

下窄,橫剖面呈“V”型,高山深谷隨處可見。峽谷之中河道縱橫,沿河陡坎、平台、壺穴特別發育。

西南屬架橋嶺山地,有800~1100米山峰24處,最高點為香草岩,海拔1176米。架橋嶺由變質岩構成,岩石堅固,不易被水侵蝕,故山峰嶙峋,溪深谷幽,谷坡陡峭,底部狹小。山地邊緣因長期受流水侵蝕,山體漸趨破碎,谷地逐步擴大,成為小型的山間谷地。

東南部為峰林平原,石灰岩石山林立,孤峰突兀,海拔多在500米以下。該區地下河、岩溶、山洞奇多,故景色多姿、山水秀麗。中部屬丘陵平原及岩溶山地,丘頂渾圓或饅頭狀,坡度一般15~30°,山嶺無明顯走向,相對高度一般在70~300米不等。由於地處氣流滑行道及“湘桂走廊”通道,暖濕氣流難以停滯,乾冷空氣首當其衝,寒流活動頻仍。

氣候

地處低緯度地區,屬中亞熱帶季風氣候。因受太陽強熱輻射和季風環流影響,四季分明,熱量豐富,雨量充沛,氣候溫和濕潤。夏長而濕,酷暑鮮見,間有冰雹;冬短而乾,嚴寒稀少,偶降小雪;春秋相當,秋溫略高於春溫,冬夏季風交替規律明顯。由於地形複雜,冷空氣活動頻繁,災害性天氣較多,光、溫、水的地域分布亦有較大差異。

區境地處亞熱帶季風區,年均氣溫工19.1C,極端最高氣溫為39.6℃,極端最低氣溫為-1.6℃。全年以東北風為要風向,濕度較大。但四季分明,雨量充沛,氣候溫和濕潤,年平均降水量為1869毫米,無霜期302天。

自然資源

土地資源

臨桂區

臨桂區 交通用地6.49萬畝,占總面積1.98%。水域面積4.46萬畝,占總面積1.36%。劃歸花坪自然保護區的特殊用地9.14萬畝,占總面積2.78%。難於利用的土地(裸土、沙土、石山等)共18.99萬畝,占總面積5.78%。

臨桂區境內土地資源相對短缺,人多地少的矛盾漸趨尖銳。1951年,全區耕地54.89萬畝,人均耕地2.61畝;1957年,耕地面積56.95萬畝,人均耕地2.39畝;1987年,全區耕地面積52.04萬畝,人均耕地僅1.34畝。1990年,全區耕地52.73萬畝,人均1.3畝。

2008年,全區總面積2202平方公里,其中陸地面積2171.83平方公里(耕地面積35441公頃,水田28494公頃、旱地6947公頃)。

水資源

臨桂區境內平均徑流深1543.56毫米,年徑變差係數為0.166,多年平均徑流量108.29立方米每秒。當保證率等於50%時,水資源總量44.39億立方米。其中地下水儲量9.44億立方米,地面水量34.95億立方米。在地面水量中,地面徑流量33.57億立方米,水利化還原水1.38億立方米;當保證率等於75%時,水資源總量為35.21化立方米;當保證率等於95%時,水資源總量為30.36億立方米。

臨桂區境內水能理論蘊藏量17.5萬千瓦,可開發量8.6萬千瓦,已開發0.2萬千瓦。水資源分布,以保證率等下50%計,西北部水資源總量10.35億立方米,其中地面水8.16億立方米,地下水2.19億立方米,可供水592.59萬立方米,該區需水628.61萬它方米,缺36.02萬立方米;義江流域水資源總量19.73億立方米,可供水2.18億立方米,實際需水2.52億立方米,差0.34億立方米;中部水資源總量7.22億立方米,可供水1.59億立方米,實際需水2.27億立方米,缺0.68億立方米;大江流域水資源總量6.59億立方米,可供水1.57億立方米,實際需水1.72億立方米,缺0.15億立方米;東南山地水資源總最為0.5億立方米,可供水26萬立方米,實際需水29萬立方米,少3萬立方米。

人口

解放後,由於吸收幹部、招工、參軍、升學、工作調動、婚嫁等原因,1954~1990年有記載的34年中(缺1967~1969年數字),共遷入155121人,平均每年4562.38人;遷出197884人,平均每年5820.12人,33年中淨遷出42763人。1954~1956年,因吸收幹部、招工、參軍等原因淨遷出11331人。1960年經濟困難,部分人員外出謀生,當年淨遷出3532人。1962年經濟開始恢復,當年淨遷入3053人。

1979年落實政策,原到農村插隊落戶的知青和城鎮居民返回城鎮,當年淨遷出2173人。1985年後,由於引進外資、開辦企業等原因,遷入人口逐漸增多。1990年人口普查,按現住地和1985年7月1日常住地分,從自治區外遷入729人,其中街道遷入176人,鎮遷入157人,鄉遷入396人;從自治區內遷入5165人,其中街道遷入595人,鎮遷入2359人,鄉遷入2211人。

根據第五次人口普查數據:全區總人口424182人,其中各鄉鎮人口(人):臨桂鎮36919、六塘鎮42123、會仙鎮50351、兩江鎮45377、五通鎮38985、廟嶺鎮39685、南邊山鄉26447、四塘鄉39458、茶洞鄉20547、渡頭鄉23563、保寧鄉16348、中庸鄉17836、宛田瑤族鄉21581、黃沙瑤族鄉4962。

經濟

臨桂區是一個農業以林業基地為主的地區,也是中國商品糧、瘦肉型豬、奶牛及優良雞、鴨、鵝生產基地區。

2009年臨桂區完成生產總值97.7億元,增長14%。其中:第一產業增加值22億元,增長3.2%;第二產業增加值56.7億元,增長19.2%;第三產業增加值19億元,增長12.9%。經濟結構進一步最佳化,三產比例由上年的25:55:20調整到23:58:19。組織財政收入8.05億元,增長14.4%。

2010年比2005年地區生產總值翻1.27番,人均地區生產總值翻1.22番,財政收入翻1.67番。地區生產總值由2005年的42.41億元增加到2010年的107.78億元,年均增長18.19%。財政收入由“十五”期末的3.21億元增加到“十一五”期末的10.7億元,年均增長27.25%,實現了連續5年財政收支平衡。國民經濟三產比例由“十五”期末的34:40:26調整為“十一五”期末的23:56:21。

2011年完成地區生產總值136.1億元,增長21.2%;完成全社會固定資產投資180.7億元,增長42.3%;組織財政收入14.06億元,增長31.15%;產業結構進一步最佳化,按可比價計算,國民經濟三產比例為20.01∶59.97∶20.02。

2012年完成生產總值(GDP)165.50億元,增長19.1%;人均地區生產總值(人均GDP)37275元;全社會固定資產投資完成238.2億元,增長32%;組織財政收入18億元,增長28.37%。

2013年完成地區生產總值200.9億元,增長21.4%,增速位居廣西縣級第一;完成工業總產值358億元,增幅達28%,其中規模以上工業產值329.2億元,增幅達30.6%;財政收入首次突破20億大關達23.8億元,增長32%。

農業

臨桂為亞熱帶氣候,12℃以上的有效氣溫天數達194天以上。據研究計算,早稻光合生產潛力畝產可達1200公斤,晚稻光合生產潛力畝產可達1050公斤以上。耕地面積較多,農業勞動力充裕。1990年農業人口人均耕地1.4畝,尚有11.5萬多畝條件較好的宜農宜糧荒地作後備資源。全縣可用於養魚的水面4.86萬畝,1990年只利用2.88萬多畝。全區有林地面積96.77萬畝,人均2.38畝,尚有宜林荒地坡地62萬多畝。全區農業勞動力17.77萬個,按中國每個勞動力平均負擔4.3畝耕地計算,尚有5.5萬多個勞動力剩餘。

根據1990年有關資料計算,以廣西農業生產條件人均占有量為100,臨桂區耕地人均占有量為140.02%,可養魚水面人均占有量為240%,水利設施有效灌溉人均面積為152.46%,有林地人均占有量為129.03%,森林復蓋率為136.55%。1990年,全區農業總產值(現行價)30512萬元,農業人口人均807.84元,為中國同期人均685.95元的117.77%;農業人口人均產糧503公斤,為全區同期農業人口人均產糧378公斤的133.07%。臨桂縣耕地面積占廣西總耕地面積的1.35%,糧食總產占全區糧食總產量1.48%;臨桂區耕地面積占中國耕地總面積0.0365%,糧食總產量占中國糧食總產量0.0467%。

臨桂區解放41年來糧食生產和農業總產值的發展速度比較緩慢。以1950年為基數,1990年糧食總產量僅發展到295.03%,比全廣西已發展到324.33%的速度慢29.3個百分點;1990年農業總產值(按1980年不變價格計算)僅為1950年的398.44%,比全廣西已發展到533.28%的速度要慢134.84個百分點。造成發展速度慢的主要原因:一是近幾年農村經濟結構調整的步子不快,二是糧食生產效益低,又沒有把剩餘的勞力及時轉移到糧食生產以外的其他各業上去。1990年種植業產值全區已由1950年的77.01%調整到58.34%,調減了18.67個百分點;臨桂縣僅由1950年的68.4%調整到59.48%,僅調減8.92個百分點。按同樣方法計算,全區林業產值已由1950年的1.67%調整到6.72%,調增5.05個百分點;臨桂區僅由2.71%調到3.65%,只調增0.94個百分點。全區牧業產值已由1950年的16.15%調整到22.08%,已調增5.93個百分點;臨桂區牧業產值卻由1950年的22.49%調減到20.84%,反而調減1.65個百分點。全區漁業產值已由1950年的0.92%調整到2.68%,已調增1.76個百分點;臨桂縣僅由1950年的0.71%調整到1.81%,只調增1.1個百分點。加快農業結構的調整,應當成為發展臨桂農業經濟的一項重要措施。

2009年完成農業總產值36.5億元,增長5.18%。實施改路93公里,建成6個新農村示範點,完成村屯規劃413個,完成自然村整治100個、自然村道路硬化84個;編制村莊規劃方案11個;新建、擴建村屯道路41.5公里,解決了15個村的交通不便問題。糧食播種面積70.45萬畝,糧食總產量24.36萬噸,增長2.89%,被評為“全國糧食生產先進區”。

2010年農業總產值由“十五”期末的21.97億元增加到“十一五”期末的40.55億元,年均增長5.5%。其中,畜牧水產業生產總值從“十五”期末的11.76億元增加到“十一五”期末的20.94億元,年均增長15.6%。

2011年完成農業總產值48.2億元,增長5.2%,實現農民人均純收入7320元,增長19.3%。建成南邊山鄉、兩江鎮2個萬畝糧食高產示範區。糧食播種面積71.47萬畝,其中超級稻面積32萬畝,實現糧食總產24.31萬噸,榮獲全區“糧食生產先進縣”稱號。

工業

唐代,六塘一帶紡織業已較發達。直至民國時期,六塘麻布仍以質地潔白、經久耐用著名。宋代紡織業繼續發展,紹興年間(1131~1162年)臨桂每年向朝廷提供軍裝布12748匹(一說17840匹)。宋代至明代有大量瓷窯從事陶瓷生產。清代,縣城桂林成立“習藝廠”,收徒學習新式紡織技藝,並有部分手工業者脫離農業生產,在圩鎮進行個體生產經營。光緒三十四年(1908年),白承淑在六塘中街開“白美和”號切煙店。民國元年(1912年),陳三興在兩江建新街開辦“陳三興”鞭炮加工作坊。8年,馬君武在廟頭葛家塘獨資開採鋅礦,年產400噸。27年,李兆雄在六塘西水街建酒坊。至解放前夕,臨桂、義寧縣有手工業1480多戶,從事紡織、車縫、鐵器、木器、竹器、銅器、陶器、石器、首飾、釀酒、炮竹等18個行業,分布在42個大小圩場。

解放初期,全區有手工業1048戶,從業人員364.3人。1951年12月,五通區私營土產聯營社撥出資金,由申榮貴負責開辦“五通協力酒坊”。1952年,全區工業產值201萬元,占工農業總產值5.3%。其中國營工業產值14.59萬元,集體工業產值186.41萬元,分別占全區工業產值7.26%、92.74%。1953年,手工業增到1672戶,資金5.25萬元,所生產的各種小型農具、工具、日用品的產量約占社會供應量的80%。

1956年,完成對手工業社會主義改造,全區個體手工業者分別參加手工業生產合作社和農業生產合作社。

1958年,受“大躍進”的左傾錯誤影響,全區新建國營廠礦5個,並將全部手工業生產合作社轉為23個公社工廠。當年,生產水晶礦石57公斤,硝藥73噸,硫磺23噸,麻布5.8萬米,新式步犁1196架,打穀機869台,切蔓機352台,畜力車881架,人力車4041架。工業總產值426萬元,其中國營工業77萬元,集體工業349萬元,分別占18.08%、81.92%。

1959年,由於上年上馬的項目違背客觀條件,且管理不善,生產滑坡。5個國營廠礦,4個停辦,1個下放公社。1960年工業總產值下降到247萬元。1964~1966年,全縣新建5個國營廠礦,並將手工業社由小社合併為大社或合作工廠。1966年工業總產值457萬元,比1963年增長78.52%。1967~1969年,因受“文化大革命”動亂的影響,廠礦企業無政府主義泛濫,生產停滯不前,工業總產值徘徊在400~500萬元之間。1970年,全縣新辦一批工業企業。因各廠多是邊設計,邊施工,邊投產,因陋就簡,土法上馬,設備差,技術水平不高,經濟效益普遍低。1971年工業總產值雖然超過1000萬元,但獨立核算的全民工業企業僅實現利潤7.13萬元。

1976年,開始在國營工業企業中調整產業結構和產品結構。引進和研製成功小型收割機、薄荷腦等新產品,擴大3噸農用拖車、輕質碳酸鈣、硫鐵礦石、重晶石礦石等產品的生產能力,汽車修配廠、酒廠、電子儀器廠、磚廠、水泥製品廠等相繼投產。至1978年,工業生產初具規模。主要產品產量為:中成藥138噸,硫鐵礦石34565噸,碳銨1127噸,輕質碳酸鈣3521噸,水泥5387噸,片石58214噸,重晶石礦石5892噸,刨刀28.6萬塊,3噸農用拖車300台,服裝3.12萬件,木材20057立方米,加工大米13047噸、食油118噸。具有拖拉機及其農具的大、中修理和汽車的中、小修理能力。全縣工業產值達2177萬元,占工農業總產值22.58%。其中國營工業產值1696萬元,占77.91%。獨立核算工業企業稅利總額190.66萬元,其中國營工業141.66萬元,占74.3%。

1979年後,認真貫徹中共十一屆三中全會精神,堅持“改革開放,搞活經濟”的方針,在鞏固發展國營工業的同時,大力發展集體和個體工業。區委、區人民政府制定了外引內聯、開展橫向經濟聯合的優惠政策,先後有上海市寶山縣羅店公社、大廠礦務局、栗木錫礦、桂林市第二工具機廠、北京市製漿造紙試驗廠、桂林市水泵廠、桂林市二輕局物資供應公司等到縣聯營辦廠。同時,各企業加快技術改造步伐,不斷開發新產品,提高產品質量,積極開拓市場,在提高經濟效益上狠下功夫。僅工交系統投入技改資金就達3383萬元,開發引進新產品76個。其中4個獲自治區工業新產品百花獎,7個獲自治區優質產品獎,6個獲桂林市旅遊產品桂花獎。1988年,全縣工業總產值達5552萬元,比1978年增長1.55倍。其中國營工業3681萬元,集體工業1582萬元,個體工業289萬元,分別占66.3%、28.49%、5.21%。獨立核算工業企業稅利總額1071萬元,比1978年增長4.62倍。

1990年,全區有工業企業161家,初步形成以中成藥、建材、化工、食品、採礦為主的工業體系。當年工業

總產值5943萬元,占工農業總產值33.56%。比1952年增長28.57倍,比1978年增長1.73倍。其中國營工業3312萬元,集體工業2129萬元,個體工業502萬元,分別占55.73%、35.82%、8.45%。年末職工7869人,獨立核算工業企業銷售收入6332萬元。稅利總額412萬元,其中國營工業257萬元,占62.38%。企業提留利潤192萬元,上交稅利227萬元,固定資產原值4814萬元,固定資產淨值3818萬元,全員勞動生產率10712元。

2009年全區工業經濟持續健康快速發展,完成工業總產值119.4億元,增長35%;增加值43.1億元,增長26%,工業增加值占全區生產總值的48.6%,工業對全區經濟成長的貢獻率達74.5%。規模工業支持作用顯著增強。全區規模工業實現產值87.7億元,增長40.9%,占全區工業總產值的73%;增加值30.9億元,增長33.1%;銷售收入81.8億元,增長37.87%;利稅8.3億元,增長21.41%。其中,納稅超100萬元的企業33家,超1000萬元的4家。新增規模企業11家,全區規模企業達到93家,其中,年產值超千萬元的70家,年產值超億元的14家。

2010年,工業總產值、規模工業總產值分別由“十五”期末的37.27億元和20.83億元增加到“十一五”期末的162.5億元和133.1億元,年均增長34.24%和44.91%。基本形成機械製造及汽車零部件、食品飲料、生物醫藥、化工建材、農產品加工等支柱產業,規模企業由“十五”期末的39家增加到“十一五”期末的85家。

2011年,完成工業總產值222.21億元,增長42.2%,其中,規模工業總產值190.06億元,增長48%,規模以下工業總產值32.15億元,增長15.7%;完成工業增加值69億元,增長29.6%。工業骨幹企業發展迅猛。規模工業進一步做大做強,新增8家規模企業,規模以上企業達55家。規模工業銷售收入增長46.06%,利稅增長232%。娃哈哈食品公司實現產值43.5億元,福達集團實現產值41.8億元,超億元企業達26家。

交通

東周安王十五年(公元前387年),吳起對嶺南用兵時曾修通從湖南道縣、江華一帶經縣嶺隘口至賀縣、富川、鐘山等地通道。唐代修通的桂邕驛道,成為斜貫廣西的重要驛道之一。長壽元年(692年)修築的相思埭,是古代中原“經略兩粵,定邊雲貴”的重要航道。北宋初,桂邕驛道是北方統治者到貴州採購馬匹的“買馬路”。清代,境內驛道經過修整,路面鋪有石料,路況大為改善。另有6條便道通往鄰縣,方便了縣際之間的物資交流。光緒年間,縣內有橋樑110座,渡口42個,遍布全縣鄉村。

民國14年(1925年),民辦修築桂(林)永(福)公路,創境內修築公路之先。26年,境內已有汽車從事客貨運輸。28年,縱貫區境的湘桂鐵路通車。至29年,臨桂縣公路有縣道92公里,能通汽車52公里;鄉道251公里,能通汽車22公里;建橋樑22座;建涵洞25個。義寧縣有縣道40公里,能通汽車25公里;鄉道27公里;建橋樑16座;建涵洞124個。33年,為阻止日軍入侵,境內公路奉令破壞。38年,臨桂區公路通車裡程僅29公里。解放後,對在戰爭中破壞的公路進行修復,至1955年共修復公路112公里。1957年,開展“全民大辦公路”。至1964年,全縣以民辦公助的形式修建公路8條,全長46.5公里,地方投資16.2萬元,民眾投工46.7萬個。1966年,中國人民解放軍在境內投資修建國防公路。至1971年,修通兩江至泗頂、兩江至五通、五通至潭下路段,境

內長47.24公里。1990年,區境有國道71.5公里,省道42.9公里,區道45.34公里,鄉道67.5公里。

進入21世紀,臨桂區交通發達,集航空、鐵路、公路運輸網路於一體。

航空:位於臨桂區兩江鎮的桂林兩江國際機場占地4.06平方公里,建築面積17萬平方米,擁有T1和T2(在建)航站樓混凝土輔築面積65萬平方米。飛行區登記為4F,跑道長3200米,設計年飛行量4.2萬架,設有空客A380機型專用停機位,年旅客吞吐1000萬人次。擁有國際國內航班50多條,20萬家航空公司飛行桂林機場,可通航29個國內城市和香港、澳門及韓國、曼谷等。去往機場可以在上海路航空酒店坐機場大巴前往,臨桂區可以坐計程車前往。

鐵路:

湘桂鐵路系統:北起衡陽南至憑祥,於民國時期修建的單線非電氣化鐵路,舊時為廣西北上中原南下對接越南的鐵路大動脈,現主要擔任貨運和少量客運業務。位於臨桂區的二塘站和橫山站於上世紀鐵路大提速期間已經停辦客運。在桂林西站建成後二塘站貨運功能將遷移。

衡柳鐵路系統:北起衡陽南至柳州,200KM/H雙線電氣化設計標準,是目前廣西北上中原南下至北部灣城市的鐵路大通道,也是承擔桂林市旅客北上和南下的主要運輸線路。出省北上動車和管內旅客動車主要在桂林站乘坐,普通旅客列車主要在桂林北站乘坐。

貴廣高速鐵路系統:300KM/H設計時速,250KM/H運營時速,北起貴陽北南至廣州南。臨桂區內設定五通站,為貴廣高鐵線上中間站,車站祿屬成都鐵路局,位於五通鎮茶場,車站站房建築面積2997㎡,建築主體高度15.35米,設兩站台4股道。

五通站:貴廣高速鐵路系統中間站,位於臨桂區五通鎮茶場方向,主要服務臨桂區北片鄉鎮和龍勝縣搭乘貴廣動車的旅客。目前臨桂乘坐貴廣線方向的火車主要還是在桂林站、桂林北站。

桂林站:目前主要服務湘桂和衡柳鐵路系統旅客,主要停靠北上中原方向(長沙、武漢、南昌、鄭州、北京等)、東部方向(上海、杭州、南京等)跨省動車組、南下柳州、南寧、北海、梧州、賀州方向管內動車,茂名、湛江、憑祥方向管內普通旅客列車。前往桂林站坐88、91路可以直達。

桂林北站:主要服務貴廣、衡柳、湘桂系統旅客,車站分衡柳場和貴廣場。貴廣場主要始發貴陽和廣州方向動車組,以及停靠貴陽至廣州過路動車組。衡柳場主要始發和停靠衡柳線、湘桂線上開往長沙、北京、西安、鄭州、武漢、南昌、青島、哈爾濱、福州、深圳、昆明、成都、重慶、上海、南京、海口、長春、九江、寧波、合肥、包頭、徐州等方向的跨局普通旅客列車(Z、K、T開頭),始發和終到南寧鐵路局管內南寧、柳州、北海、賀州方向的動車組和憑祥、茂名、湛江方向的普通旅客列車。前往桂林北站坐88、91到達機場路口轉1路、301路或者在桂林站轉乘100路、99路。

桂林西站:建成後承擔桂林市貨運功能和貴廣正線上由廣州和貴陽始發的非終到桂林的動車組。

兩大站的主要分工即:桂林站主要始發和停靠跨省長途旅客動車組和廣西區內短途動車組,5511/5512、5505/5506、Z5/6、K651/2、K985/6次少量普通列車。桂林北站主要始發和終到去往廣州、貴陽方向的動車組,始發和終到廣西區內動車組、普通列車,始發和停靠跨省長途普通列車。

臨桂區鐵通營業(臨桂交警隊對面)設有南寧鐵路局火車票代售點。

水運:水路有湘江和灕江,沿灕江經梧州與珠江相聯,可直達廣州,香港和澳門。

公路:境內有桂(桂林)海(北海)高速公路、機場專用公路、廣州至成都321國道、桂林至浮石20171省道和籌建中的桂(桂林)梧(梧州)高速公路,形成東通廣東,北上湖南,西達四川,南至北海、湛江的交通網路,是桂林市的西大門。目前在建桂林-三江高速,建成後更為便捷的連線三江、湘西、貴州。

臨桂汽車站與桂林汽車總站聯網售票,可以購買由桂林汽車客運總站出發的直達快巴車票,桂林汽車客運總站自動售票機可以取廣西966800票務網桂林總站出發的網購車票。

公共運輸:區內有85路、86路、88路、89、91路、81路線公車直達桂林市老城區一票制2元,城區內有61、62、63、64公交線路一票制1元。501路跨區縣公交由臨桂公交秧塘臨時車場發車,終點站至永福縣蘇橋鎮東街,一票制2元。

社會事業

科技

2010年科技工作取得新成果,推廣各類新品種19個,新技術16項。建立各類科技示範基地28個。

2011年榮獲自治區“智慧財產權試點縣”稱號。

教育

2010年新建校舍面積1.39萬平方米,改擴建縣城第一、二、三國小教學樓3300平方米,紮實推進臨桂冠信遠辰實驗國小建設,區第三中學實現招生並投入使用。

2011年聯考本科上線率達64.8%,各單科成績在全市各區縣均名列前三。新建校舍面積2.63萬平方米,維修學校31所,拆除危房4670平方米。籌措貧困大學新生、中國小生上學扶持資金1198萬元,資助家庭貧困大學新生991人,發放普通高中助學金5131人次,免除114名庫區移民子女學費,資助中職學校和高中家庭經濟困難學生245人,7001人獲義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活補助,國小寄宿生資助率100%,國中寄宿生資助率55%。

| 高等院校 | 示範性高中 | 城區其他中學 | 城區國小 |

| 桂林醫學院臨桂校區 | 臨桂中學 | 首都師範大學附屬桂林實驗中學 | 臨桂第一國小 |

| 桂林師範高等專科學校臨桂校區 | 桂林中學臨桂校區(籌建中) | 桂林市騰飛高級中學 | 臨桂第二國小 |

| 桂林山水職業學院 | 臨桂第一中學 | 臨桂第三國小 | |

| 中共臨桂黨校 | 臨桂第三中學 | 遠辰國小 |

文體

2010年榮獲桂林市第31屆“灕江之聲”兩個單項一等獎,“臨桂草龍”被列入第三批自治區級非物質文化遺產名錄。成功舉辦臨桂區第六屆運動會。李榮艷等臨桂籍運動員分別獲得國際、國家級金牌9枚和40枚。

2011年成功舉辦桂林·臨桂2011國際濕地文化節,編輯出版《“唱響臨桂”歌曲集》。完成10個村級公共服務中心、10個村屯文藝培訓基地、50個村級籃球場、30個農家書屋等文化惠民工程建設,免費開放圖書館和文化館。四塘豆腐乳製作工藝列入國家級非物質文化遺產名錄項目預備推薦名單,4人被自治區評為牌燈、板凳龍、草龍舞、麻布製作工藝等非物質文化遺產傳承人。成功舉辦匯榮杯首屆桂林國際馬拉松(半程)邀請賽,臨桂籍運動員在自治區第十二屆運動會中奪得6金10銀的優異成績。投入367萬元完成農村有線電視網路升級改造,農村公益電影放映1949場,在全區率先建成城區數字影院。

五通農民畫有悠久的歷史,從明朝開始,當地農民以繪製鬥神、財神等作畫掙錢。上世紀八十年代起,通過父教子、夫帶妻、朋友傳朋友,村民相互習字繪畫經營書畫市場,已初具規模;九十年代起,政府及宣傳、文化部門不斷加大扶持力度,特別是2007年後,在組織服務管理職能上,發揮市場導向和示範作用,有效地組織農民逐步走上繪畫產業道路,取得可喜成績。

衛生

2010年完成區計生服務站和11個鄉鎮計生服務所建設,人口自然增長率控制在上級下達指標內。

2011年計生服務辦公大樓和11個鄉鎮計生服務所全部投入使用,37個村級家庭健康服務室基本完工。人口自然增長率控制在上級下達指標內,榮獲“全國計畫生育優質服務先進縣”稱號。新型農村合作醫療工作穩步推進,參合率達97.35%。完成鄉鎮衛生院綜合改革,建設80個標準化村級衛生室。

未來將在臨桂區建立桂林市最大的三甲綜合醫院、臨桂西城醫院建立新院區

| 二級甲等綜合性醫院 | 一級醫院 |

| 桂林醫學院附屬醫院臨桂分院 | 臨桂西城醫院 |

| 金水灣醫院 | |

| 婦幼保健院 |

通訊和物流

臨桂區

臨桂區社會保險

城鄉居民基本養老保險和城鎮企業職工養老保險養老保險參保率達97%以上,新型農村合作醫療全面復蓋城區醫院、市級三甲醫院以及鄉鎮衛生院報銷範圍。

目前險種分為兩大類,一類是職工保險類有:城鎮企業職工養老保險、職工基本醫療保險、工傷險、生育險、失業險。另一類是居民保險類,其中城鎮居民有:城鄉居民基本養老保險、城鎮居民基本醫療保險;農村居民有城鄉居民基本養老保險(原新型農村社會養老保險)、新型農村合作醫療。

風景名勝

臨桂地處旅遊名城桂林市的近郊,已開發出的旅遊資源主要有:岩溶濕地、華岩、十二灘漂流、蝴蝶谷瑤寨、劉三姐茶園、紅溪、李宗仁故居、陳宏謀宗祠、雄森熊虎山莊等。

會仙濕地

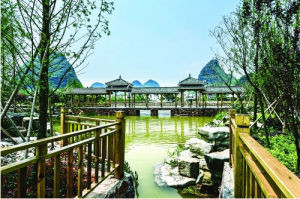

會仙濕地主要分布在臨桂

區會仙鎮的睦洞、四益、新民、山尾、文全、馬面等6個村委以及該縣四塘鄉的大灣村委、雁山區的竹園村委,涉及47個自然村和2.2萬人口,其地域範圍內有相思江、良豐河、唐代開鑿的桂柳運河(又稱相思埭運河)及睦洞湖等河流湖泊。宋朝以前,會仙濕地面積約65平方公里,湖澤遍布、水草豐盛;上世紀50年代濕地內尚存20多個湖塘,面積約25平方公里;近代半個世紀以來,隨著來水量減少而開荒造田、圍湖造塘等行為增多,會仙濕地濕地2012年區域面積12平方公里。

2007年7月國家濕地專家考察此地時提出:桂林臨桂會仙岩溶濕地是世界最北的野生稻基地、也是亞洲最完善的岩溶濕地。2012年,會仙濕地公園命名為“廣西桂林會仙喀斯特國家濕地公園”。

華岩

華岩位於保寧鄉境內,離鄉政府2公里,此處是解放前和解放初期香火旺盛的廟宇勝地。華岩有大洞小洞之分,大洞建有廟宇,並有和尚住持,香火甚盛。小洞艱險幽深,有“十二重門”之稱。入口處僅容一人攀登而下,寬闊之處有禮堂般大小。傳說中,此處為呂洞賓修仙之處,仙人床、仙人腳印依稀可辨。

十二灘漂流

十二灘座落在臨桂宛田鄉洞頭、合作、廟坪三個村委的交界地之內。此地森林面積一萬多畝,樹種繁多,生態環境保護完好。由廟坪至宛田是義江流域的源頭一段,流水碧綠,水色清澄,其中有一段河流長960多米,落差十分驚險,自然形成了十二個高低不同、形狀各異的瀑布,故名十二灘。

蝴蝶谷瑤寨

瑤寨位於臨桂宛田鄉東部,距桂林市47公里,321國道旁3.5公里。瑤寨周圍群山環繞、森林密布、流水跌岩,溝壑縱橫;是一個集觀賞瀑布、森林探險、生態旅遊、風俗風情於一體的旅遊景區。景區共分3個部分:⑴瑤寨風情:東宅江瑤寨共60戶297人,家家戶戶均為吊角木樓,木樓整齊地排列在山腰之間,其規模在桂北地區絕無僅有。⑵瀑布景觀:瀑布景區共分兩個瀑布群,東為龍女灘,北為白龍灘。龍女灘以秀為主;白龍潭則以奇為主。白龍潭共有18級瀑布,落差最高的約30餘米,最寬的約10餘米。⑶森林景觀:旅遊區四周群山環繞、古木參天。在逐片森林中存著娃娃魚、野豬、麝羊、猴子、寒雞、錦雞、穿山甲、竹鼠、熊油魚、油豐魚等珍禽異獸,是天然的動物樂園。另外,旅遊區繁衍生息著上千種蝴蝶。

劉三姐茶園

劉三姐茶園位於臨桂五

通鎮,距桂林市僅28公里。景區緊靠321國道,占地面積2800畝,茶園面積1250畝。茶園現有固定職工35人,安排採茶臨時工80餘人,主要以茶葉種植、加工、銷售及生態農業和旅遊觀光為經營思路。茶園文化底蘊深厚,是解放初期《劉三姐》影片採茶片斷外景拍攝場地,是劉三姐與莫老爺對歌的地方。茶園建築風格獨特,設有茶膳餐廳、品茗軒、亭、閣、農家古老耕作器械博物館、農家綠色食品基地、各種土養家禽養殖場及水果生態園等。

紅溪

紅溪位於臨桂中庸鄉怡樂村,距桂林市區40公里。景區由於地處群山溝谷之中,在千萬年跌宕的山泉洗刷下,在滿山的丹霞彩石映襯下,整條溪流形成淺紅、深紅、鮮紅等顏色,景區內除五彩斑斕的水景外,更有眾多的森林植物景觀。此外,景區還有古老滄桑而又充滿活力的山村以及山野甜茶、土雞、野菜、工藝美術品等。

李宗仁故居

李宗仁故居原國民黨政府代總統、愛國人士李宗仁的故居,位於臨桂兩江鎮木田木(lang)頭村,座落在氣質雄偉的馬鞍山下。該建築始建於本世紀二十年代,總面積4430平方米,經多次擴建,現布局有客廳、將軍第、學館、庭院及後院的閣樓,井池、魚塘和前後對角的炮樓等,具有民國初年的大式莊園建築風格,又保留著桂北樸實的民間格調。

陳宏謀宗祠

陳宏謀宗祠座落在臨桂四塘鄉橫山村,有屋三棟。一進大門翹首望去,陳宏謀“進士”匾當先映入目中,匾左方刻著“雍正元年癸卵恩科會試中試第一百八名殿試第三甲九名”。第二進匾額為陳首壑“解元匾”,匾左方刻有“嘉慶癸酉廣西鄉試中試第一名舉人”。從陳氏家譜記載和宗祠所懸掛的匾額來看,自陳宏謀起到陳毅功止的190年間,中科舉者計有狀元一名、翰林二名、會元一名、進士四名、解元二名、舉人二十六名、貢生九名,總共三十五人,官至巡撫總督以上者四人,可謂盛極一時。

雄森熊虎山莊

雄森熊虎山莊座落在桂林兩江國際機場專用公路沙塘大圓盤南側,占地面積50多萬平方米,擁有世界上瀕臨滅絕的四個虎種——東北虎、華南虎、孟加拉虎、白老虎共270多頭,黑熊300多頭,獅子100多頭及豹、蛇、猴、鳥等一批世界一級保護動物,是世界最大的黑熊和老虎科研、繁殖、野化、觀賞、遊樂基地,也是東北林業大學野生動物資源學院的教學科研基地。該山莊己被列為廣西壯族自治區旅遊景點和桂林定點旅遊景點。

名人

臨桂歷史上人才輩出。廣西歷史上第一位狀元趙觀文就出自臨桂,自唐代以來,臨桂共出了5名狀元,2名榜眼,291名進士,被譽為“狀元之鄉”。清代名臣陳宏謀官至太子太傅、東閣大學士(宰相),其玄孫陳繼昌三元及第,陳氏一門“五代”連科。近代出了國民政府代總統李宗仁,號稱“小諸葛”的國民黨高級將領白崇禧等桂系首腦人物和原中國人民解放軍戰功顯赫官至副總參謀長李天佑上將。在1996年7月的亞特蘭大奧運會上,臨桂體育健將唐靈生、肖建剛分別獲得奧運會59公斤級和64公斤級舉重金牌、銅牌。

2009年10月12日-14日臨桂成功舉辦了首屆臨桂名人文化節,弘揚了臨桂“名人文化”,弘揚了臨桂“名人精神”。

所獲榮譽

臨桂區2010年榮獲“全區經濟發展十佳區”、“全國科技進步先進區”、“全國糧食生產先進區”、“全國最具投資潛力中小城市百強”、“中國最具區域帶動力中小城市百強”和自治區、市“雙擁模範區”等榮譽。

榮獲2012年度中國最具區域帶動力中小城市百強稱號。