肱靜脈穿刺採血法:

肱靜脈穿刺採血法,臨床上已廣為採用。該方法安全可靠,簡便易行,成功率高,病人易接受。但在臨床實踐中也確遇到個別病人抽不出血而失敗。

因穿刺點是在肱動脈搏動最明顯部位的內側或外側旁開0.5cm處。所以,靜脈與動脈位置異常是穿刺失敗的主要原因。特別是靜脈位於動脈前方或後方者。其次一側有靜脈,一側無靜脈者,也易失敗。正小神經位於一側的靜脈與動脈之間,穿剌易傷神經;特別是靜脈位於動脈前方和後方,神經緊貼於動脈內側,最易傷及神經。觀察結果證實,肱靜脈穿剌,安全可靠易操作,在肱二頭肌腱內側可觸知肱動脈搏動,於動脈兩側0.5cm處進針,角度在30~45°,深度1~2cm均易成功。個別穿刺失敗時應考慮靜脈位置變異,可改換其它部位。

解剖結構:

1、肱動脈:

肱動脈是臂部的動脈乾,在背闊肌抵止部的下緣續腋動脈而起,沿肱二頭肌內側下行至肘窩中,平橈骨頸高度分為橈動脈和尺動脈二條終支。肱動脈與同名靜脈及正中神經伴行。在肘窩內肱二頭肌腱的內側可觸及該動脈的搏動,故此處常作為測量血壓的聽診部位當前臂以下外傷出血時,可在臂中部肱二頭肌內側將肱動脈向後外壓向肱骨進行止血。如用止血帶止血時,則應在臂上1/3進行,以免傷及橈神經。

肱動脈沿途發出肱深動脈、肱骨滋養動脈、尺側上副動脈和尺側下副動脈等支。分布於上臂各肌肉,骨和肘關節。肱深動脈由肱動脈的起始段後壁發出,伴橈神經向後外,行於橈神經溝內,達肘關節外上方移行為橈側副動脈。肱骨中段骨折易損傷肱深動脈和橈神經。橈側副動脈和尺側上、下副動脈參加肘關節動脈網的形成。

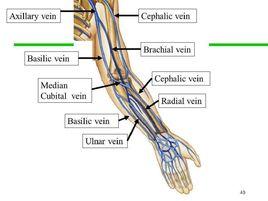

2、靜脈:

靜脈運送血液向心臟回流的血管。靜脈始於毛細血管、終於心房。靜脈在向心匯集的過程中,不斷接受屬支,口徑漸變粗。其血流方向是向心流動,血流速度較動脈血流緩慢,壓力亦較低。管壁較薄,收縮力弱,管腔一般都比相應的動脈略大。加上屬支龐雜,因此,靜脈系的容積約超過動脈系的1倍以上,藉此來維持血流量的動態平衡。走行於固有筋膜的深部或體腔內的深部靜脈,大部分與其相應的動脈伴行,稱為深靜脈,常為2條。走行於皮下組織的皮下靜脈,又稱淺靜脈,其經過不與動脈伴行,但與深靜脈互相交通,並匯入深靜脈。許多靜脈壁上有靜脈瓣,是由血管內膜的皺褶所形成,薄而柔軟,形似袋口朝向心臟的半月形小袋。瓣膜順血流開放、逆血流閉鎖,是防止血液逆流或改變血流方向的重要裝置。在四肢,尤其是下肢的靜脈,瓣膜最多,頭頸部和胸部的靜脈大多數無靜脈瓣。靜脈的吻合比較豐富,在身體的深部和皮下,以及某些器官的周圍常有豐富的靜脈網和靜脈叢,其分布比動脈較為廣泛。靜脈血流始終能保持向心方向流動,主要是有心、胸腔的吸力,靜脈瓣的存在、靜脈周圍肌肉的收縮和舒張、同一血管鞘內動脈的搏動等內外因素的作用。上述因素不健全,尤其是靜脈瓣閉鎖不全時,即可出現靜脈瘀血或靜脈曲張。在構造上,靜脈管壁可分為內膜、中膜、外膜3層,但3層的分界不明顯。根據管徑的大小,靜脈可分為大、中、小3級,管徑分別為大於10mm、2~10mm和小於2mm。此外,某些部位的靜脈其結構則具特殊性,如:硬腦膜竇,為顱內一種特殊的靜脈系統;板障靜脈,為藏於顱蓋骨骨松質中的扁平靜脈。