簡介

綢緞

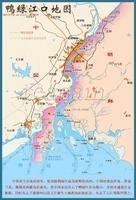

綢緞綢緞島位於鴨綠江口主航道中國一側,歷史上一直為中國所有,但在後來的中朝劃界中被劃給了朝鮮(平安北道薪島郡)。為鴨綠江江口上的第二大島,地處鴨綠江出海口處,面積67平方公里。現為朝鮮的經濟特區候選地。

歷史

附朝鮮州道

附朝鮮州道鴨綠江口地區列島是近代以來隨著鴨綠江泥沙淤積逐漸形成的。從清光緒十一年(1885年)《大清廿三省與地全圖_附朝鮮州道與地圖》可以看出,當時的鴨綠江口在朝鮮境內,而薪島、黃金坪、綢緞島等島尚未形成。

據資料記載:“大東溝(位於現西漢道中部)做為一個港口來看居輻揍點的地位。……木材從江的上游放下來,全部集中於此地,再經稅務局辦理手續後裝海輪外運各地。”即使到了1905年其主汊性質仍未改變,另據航運史記載:西汊道入海的西南深槽水道是“當時江口寬27公里內的唯一深水航道,3000噸級船舶可自由通航。”據考證:當時的西南水道上段現在已居陸地上,相當與廟溝的位置,而廟溝與現代江岸之間的葦塘是1905——1927年間淤積而成的。當時的黃草坪(現黃金坪)是一個不見蘆葦生長的小沙洲,信倜坪也很小,迎門港還未露出水面。西汊道的徑流可以通過蚊子溝、迎門港、廟溝等多個北東向的分支與東汊道相通。

綢緞島

綢緞島因此,在1933年印製的分省地圖鴨綠江口地區可以看出,綢緞島仍未形成,而薪島則在鴨綠江口主河道南側,靠近朝鮮一側。之所以將薪島劃入朝鮮境內,與鴨綠江口主汊道的變化相關。目前鴨綠江徑流量的98%從薪島列島以東汊道入海,西汊道已成為基本脫離鴨綠江徑流影響的廢棄汊道。然而,在60多年前,西汊道曾是徑流的重要入海通道,更早的時期甚至是鴨綠江徑流主要入海通道。

後來,由於沉積作用,西汊道中沙洲橫生,廟溝等邊灘加高轉為陸地,黃草坪、迎門信倜坪也淤高轉為河口沙島,西汊道的流量開始大幅度減小。西汊道在其漸漸消亡的過程中,又突然地受到了強烈的人工干擾,使這一時期的三角洲演變變得十分特殊。因西汊道沉積作用強烈使水流流路多變、灘多水淺,降低了航運價值。1941年開始,日偽開闢了南深槽水道(為了侵略的需要),俗稱“南水道”。並堵截了迎門港等與東汊道相通的支汊與西南水道、洋魚崗水道。這些工程使西汊道的流量比整治前增加了一倍以上。增加的流量大部分為潮流,河水徑流只占10%左右,這種水動力條件使西汊道深槽不斷刷深,而灘面卻漸漸淤高。1942年又修了水豐電站大壩使河流輸沙顯著減少,挾沙能力顯著提高。這樣,堵塞了的東、西汊道的連通支汊很難再遷移變化,泥沙開始在人工造成的低能環境中落淤。薪島、信倜坪和黃金坪之間的淺灘不斷淤積的結果終於使信惆坪和薪島淺灘連在一起,形成今日的綢緞島。東大坪和大東溝口外的邊灘也因淤高而轉變為陸地。這一時期河口三角洲的面積明顯增加。最終形成了綢緞島。

綢緞島

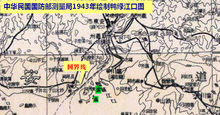

綢緞島雖然從今天看來,綢緞島、薪島靠近中國,但這是近現代以來才形成的結果。因此,無論是1935年《最新中華形勢一覽圖》,還是1943年中華民國國防部測量局繪製的鴨綠江口局部,均顯示薪島在朝鮮境內(綢緞島尚未形成)。中華人民共和國建國後,根據1964年《中華人民共和國和朝鮮民主主義和朝鮮民主主義人民共和國邊界條約》第二條關於“在本條約簽訂前,已由一方公民定居或耕種的島嶼和沙洲,即成為該方的領土,不再改變”之規定,薪島、綢緞島歸朝鮮所有。

概述

綢緞島位於鴨綠江老西航道以南,與中國大台子口岸隔江相望,老西航道從朝鮮領土內島末端出

朝鮮

朝鮮發,經朝鮮綢緞島和中國大台子、趙氏溝後,在東港市大東港和朝鮮新島郡馬鞍島之間流入西海,是總長20.5公里的一段運河。

該水路在四十多年前是連線江和海的一個重要運輸通道,但隨著歲月流逝,河道淤積和河床變窄,實際上已喪失了運輸作用,同時也失去了作為中朝界線的意義。

1964年,中朝兩國正式劃定邊界以前,兩國邊界除陸地接壤部分外,雙方長期習慣地以鴨綠江、圖門江為界。

相關條約

1962年,中華人民共和國政府和朝鮮民主主義人民共和國政府在平壤簽訂了《中朝邊界條約》(周恩來、金日成)。

條約共五條,第一條內容主要劃分了兩國邊界的走向;第二條規定了界河中的島嶼和沙洲的歸屬原則;第三條規定了界河上邊界的寬度,任何時候都以水面的寬度為準。兩國共同管理、共同使用,包括航行、漁獵和使用河水等,以及鴨綠江口外水域的劃分原則;第四條主要規定了本條約簽訂後即成立兩國邊界聯檢委員會,開始聯檢;第五條規定了換文方式。

邊界勘定

根據《中朝邊界條約》第四條的規定,中朝邊界聯合委員會勘定了兩國邊界,通過平等協商、友好合作,圓滿地完成了兩國邊界的勘察、豎樁和確定界河中島嶼和沙洲的歸屬的任務,明確和具體地勘定了兩國的邊界。1964年3月20日,在北京,陳毅和朴成哲分別代表兩國簽訂了《中朝邊界議定書》。

綢緞島

綢緞島根據條約規定,雙方於1964年勘定了兩國邊界的具體走向。中朝邊境線全長1334公里,其中陸界45公里,水界1289公里。遼寧段上自遼寧省與吉林省交界的渾江河口起,下至鴨綠江入海口止,全長306公里。經過1972年至1975年進行的中朝第一次邊界聯檢,確定沙洲、島嶼61個,其中劃歸中方13個。2000年10月,中朝邊境口岸及其管理制度第三輪會談在北京舉行,草簽了協定。規定遼寧省段中朝邊境口岸共有3個,即:1、丹東-新義州(含鐵路、公路);2、太平灣-朔州;3、丹紙碼頭-新義州港,另有二類口岸若干個。

邊界二聯檢

1990年開始,中朝雙方進行第二次邊界聯檢,遼寧段因有10個未決島嶼而擱置起來。這10個島嶼是:1、下尖沙洲,2、套里夾心子島,3、套里上島(朝方稱間桑島),4、上桑島下島,5、燕窩外島,6、套里夾心子與北桑島上部粘連,夾心子島面積49058平方米,上部擴大部分與朝方北桑島有930平方米重合,1995特大洪水時已粘接;8、東太平島,9、楸桑島本島下部增大部分,10、楸桑島子島明顯增大。

在雙方準備就這10個問題確定歸屬之際,朝方提出中方下尖沙洲的出現,是因為中方在文化大革命期間修築馬市夾心子120米堤壩,堵死了界河支流所致。所以中方必需先扒掉夾心子堤壩,然後再考慮確定下尖沙洲的歸屬問題,致使第二次聯檢於1992年中止。在這種情況下,經雙方聯檢委員會協商,自1993年始,由兩省道先就馬市夾心子工程問題舉行會談。因而,第二次中朝邊界聯檢也被擱置起來,至今未能結束。

遼寧段

1、中方古樓子前崗與朝方水口島相接的貫通溝乾涸後,於1974年第一次聯檢時,雙方共同修築兩棵標準界樁,2號樁為朝方管理,1號樁為中方管理。後又因貫通溝繼續延伸乾涸,於1990年第二次聯檢時,雙方再豎兩棵界樁,4號樁為朝方維修,3號樁為中方維修。

2、1974年,中朝第一次聯檢時,發現在中方廈子溝一撮毛葦塘內與朝方外島接壤的貫通界溝已乾涸填平,在雙方聯檢人員在場的情況下,共同商定需設臨時木質界樁4棵,指示樁4棵,其中1、2、3、4為界樁,AB為指示樁,主要指示貫通溝上口寬度;CD為指示樁指示貫通溝下口寬度及位置。2001年11月份踏察時發現指示樁丟掉3棵,界樁丟失2棵。

綢緞島的喪失,使中國永遠失去了鴨綠江的出海口,不得不建設丹東新港。同時失去了獲得河口段大片新生土地和島嶼的機會,失去了大片的海洋國土。

網友評論

綢緞島

綢緞島在中國東北地區的鴨綠江口主航道中國一側,有幾個以薪島和綢緞島為主的島嶼以及白頭山的天池,在歷史上一直為中國所有,但是卻被悄悄地劃給了朝鮮,這從上世紀五六十年代出版的地圖和現在出版的地圖對比就可以看出來。

1953年為了物色一塊富有傳奇色彩的革命傳統教育基地,金日成選重了白頭山天池,中朝邊界。當時,天池歸中國,毛澤東接到金日成請求後慷慨應允,將天池的一半和薪島和綢緞島的幾個島嶼劃給朝鮮。

1951年,中國邊防公安部隊就曾經殲滅盤踞在遼東薪島.水運島的匪特70餘人,並且控制著以上幾島。但是不知道什麼時候卻悄悄變成為朝鮮的了,叫人吃驚和氣憤。同樣的是位於鴨綠江和圖門江源的白頭山也被以這樣那樣理由劃了不少地方給朝鮮,這都是為了什麼?難道這就是為了所謂的友誼。當年為了挽救一個本來就分裂的國家,我們不得不以自己國家的分裂為代價,付出了幾十萬英雄兒女的生命和大量物資,究竟得到了什麼?在停戰後再讓些領土給它是增強友誼嗎?任何一個愛國的人都不會理解。在現在世界關於相鄰國家的邊界上,有為了雙方需要合理調整邊界的,卻很少把原來就屬於自己領土白白讓給別國的,除非它原來就屬於別國的。而薪島等地卻原來一直都是中國的,這究竟為了什麼?

中國得到了什麼回報了呢?中國申辦2000年奧運會,在1993年的國際奧委會88個委員投票中,朝鮮不是投以鮮血保衛其獨立的中國票,而是投參加過聯合國軍打過其的澳大利亞票,使中國北京以43票對45票負於澳大利亞的悉尼,使億萬中國人在千僖年舉辦奧運會的夢想落空,給中國造成了永遠的遺憾。下次如果再發生美朝危機,讓他們找澳大利亞幫忙好了,實際上澳大利亞不派兵攻擊他們就好事了。朝鮮半島再發生戰爭誰認為中國還會參加,已經不可能的了。我們中國現在主要精力是統一台灣,不會再去做出來不討好的事了,況且國際環境也變化了。